- •Владимир Дмитриевич Небылицын и развитие дифференциальной психофизиологии

- •Раздел первый. Основные свойства нервной системы человека

- •Предисловие20

- •Глава 1. Основные принципы подхода к изучению свойств нервной системы человека22

- •Глава 2. Структура основных свойств нервной системы

- •Глава 3. Экспериментальные показатели динамичности26 нервных процессов

- •1. Литературный обзор

- •2. Референтные показатели динамичности процесса возбуждения

- •А. Фотохимические условные реакции

- •Б. Условные электрокорковые реакции

- •В. Кожно-гальванические условные рефлексы

- •3. Референтные показатели динамичности процесса торможения

- •А. Фотохимические тормозные условные реакции

- •Б. Кожно-гальванические тормозные условные реакции

- •В. Электрокорковые тормозные условные реакции

- •Г. Электромиографические индикаторы динамичности тормозного процесса

- •Глава 4. Ориентировочные реакции и зависимость их динамики от основных свойств нервной системы

- •Глава 5. Проявления динамичности нервной системы в некоторых электроэнцефалографических показателях

- •1. Фоновые показатели ээг и динамичность нервных процессов

- •2. Динамичность нервных процессов и реакция навязывания ритма

- •Энергетические индексы навязывания ритмов (в.Д. Небылицын, 1964в)

- •Интеркорреляции коэффициентов (э.А. Голубева, 1965)

- •Статистическая оценка различий между средними суммарными индексами навязывания ритма для групп с высокой и низкой динамичностью тормозного процесса

- •Глава 6. Динамичность возбуждения и ее электроэнцефалографические корреляты у детей29

- •Глава 7. Сила нервной системы и референтные методы ее испытания

- •1. Краткая история основных понятий

- •2. Интимные механизмы работоспособности нервных клеток

- •3. Референтные методы испытания силы нервной системы

- •Индукционная методика

- •Угашение с подкреплением

- •4. Индикаторы силы нервной системы по отношению к торможению

- •Глава 8. Сила нервной системы и абсолютная чувствительность

- •Коэффициенты корреляции рангов между порогами ощущений и индикаторами силы нервной системы (в.И. Рождественская и др., 1960)

- •Коэффициенты корреляции рангов между порогами ощущений и индикаторами силы нервной системы (3.Г.Туровская, 19636)

- •Глава 9. Роль силы нервной системы в реакции организма на раздражители возрастающей интенсивности

- •1. Сила нервной системы и латентный период простой двигательной реакции

- •Латентные периоды двигательных реакций (в мс) на сильные сенсорные раздражители (звук 120 дБ от 0,00002 бара, свет 2000 лк) (в.Д. Небылицын, 1960 а)

- •Латентные периоды двигательных реакций (в мс) на слабые сенсорные раздражители (звук 45 дБ от 0,0002 бара, свет 0,02 лк)

- •2. Сила нервной системы и критическая частота мелькающего фосфена

- •Коэффициенты корреляции рангов между абсолютными порогами зрения, порогами при электрической адекватной стимуляции и силой нервной системы по данным четырех методик (в.Д. Небылицын, 1960в)

- •3. Сила нервной системы и реакция навязывания ритма

- •Коэффициенты корреляции между показателями силы нервной системы и индексами навязывания ритма (по данным э.А.Голубевой; в.Д.Небылицын и др., 1965)

- •Глава 10. Подвижность нервных процессов и ее индикаторы

- •Запаздывающие условные рефлексы

- •Следовые условные рефлексы

- •Последействие стимула

- •Коэффициенты корреляции рангов между показателями последействия по методике н.С. Лейтеса и индикаторами силы нервной системы, относящимися к зрительному анализатору (по данным 3.Г.Туровской, 19636)

- •Переделка

- •Кчм, аох и другие показатели возникновения и прекращения нервных процессов. Проблема лабильности

- •Скорость движения нервных процессов

- •Глава 11. О характере соотношения нервных процессов в рамках их баланса по основным свойствам нервной системы

- •Баланс нервных процессов по силе

- •Баланс нервных процессов по подвижности

- •Баланс нервных процессов по динамичности

- •Факторные веса ээг показателей

- •Глава 12. Проблема парциальности проявлений свойств нервной системы

- •Заключение

- •Раздел второй. Избранные статьи к вопросу об общих и частных свойствах нервной системы36

- •К проблеме мозговых механизмов психической активности37

- •Коэффициенты корреляций между характеристиками двигательной активности и показателями суммарной энергии ээг двух отведений

- •Коэффициенты корреляции между показателями умственной активности и суммарной энергии ритмов ээг двух отведений

- •Комментарии основные свойства нервной системы человека

- •Литература

- •Список опубликованных научных трудов в.Д. Небылицына

- •Предметный указатель

- •Оглавление

Б. Кожно-гальванические тормозные условные реакции

Исследование кожно-гальванических реакций, предпринятое в лаборатории Б.М. Теплова Л.Б. Ермолаевой-Томиной, включало до сих пор два индикатора динамичности тормозного процесса – скорость выработки дифференцировки и скорость угашения условной реакции. К выработке дифференцировки приступали после образования условной КГР на звук с мышечным подкреплением. Положительный и тормозной условные раздражители различались частотой тона (первый – 1100 Гц, второй – 600 Гц). Выработка дифференцировки шла до определенного критерия (три тормозные реакции в трех последовательных предъявлениях дифференцировочного раздражителя).

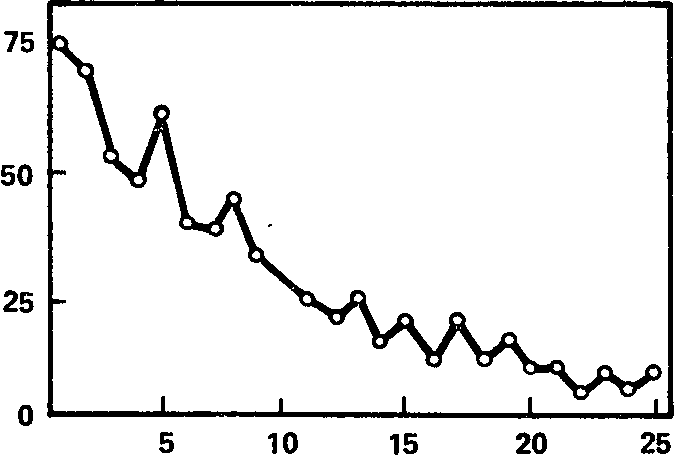

Общая картина процесса выработки показана на рис. 9, где по оси ординат отложен процент возникновения положительных реакций в группе испытуемых (35 человек) при каждом предъявлении дифференцировочного раздражителя (допускалось, что у испытуемых, достигших критерия, все последующие реакции на тормозной стимул были бы нулевыми). Из рисунка видно, что выработка кожно-гальванической дифференцировки есть процесс постепенный и в целом довольно длительный: к 20‑му предъявлению тормозного стимула реакция все еще сохраняется у 10 % испытуемых данной выборки. По данным Л.Б. Ермолаевой-Томиной (1965), выработка дифференцировки требует у отдельных лиц 60 и более предъявлений тормозного стимула, а в среднем – около 17 предъявлений. В то же время есть испытуемые, у которых дифференцировка образуется на втором или третьем ее предъявлении.

Рис. 9. Динамика выработки дифференцировки к кожно-гальванической условной реакции (в среднем для всей выборки).

Ось абсцисс – порядковый номер предъявления дифференцировочного раздражителя; ось ординат – процент испытуемых в выборке, реагировавших положительной реакцией.

Угашение условной КГР было изучено Л.Б. Ермолаевой-Томиной и сопоставлено с другими индикаторами только в одной работе (1963), и притом на малом числе испытуемых (13 человек). Было найдено, что оно требует у разных лиц от 1 до 42 предъявлений неподкрепляемого раздражителя. По данным этой работы мы подсчитали коэффициент корреляции рангов между быстротой угашения и быстротой выработки дифференцировки. Он оказался равным 0,52 (р < 0,1), что указывает на действие общего фактора в обеих функциях, но в то же время и на наличие существенных расхождений в этих показателях у некоторых испытуемых.

В. Электрокорковые тормозные условные реакции

Насколько нам известно, выработка тормозных электрокорковых реакций ни разу не служила предметом специального исследования с точки зрения физиологии индивидуальных различий: Феномен угашения реакций этого типа отмечался рядом авторов, работавших с условными реакциями типа «звук плюс свет» (А.Ю. Гасто и др., 1957; Н. Иошии и др., 1962; L. Е. Travis, J.P. Egan, 1938; и др.), однако лишь некоторые из них указывали на индивидуальные различия в протекании процесса угашения. То же относится и к выработке дифференцировки (А.Ю. Гасто и др., 1957; Н. Иошии и др., 1962; Н. Jasper, С. Shagass, 1941; F. Morrell, М.Н. Ross, 1953). При этом никто из указанных авторов не пытался поставить обнаруженные индивидуальные особенности в связь с какими-либо физиологическими или типологическими характеристиками индивида.

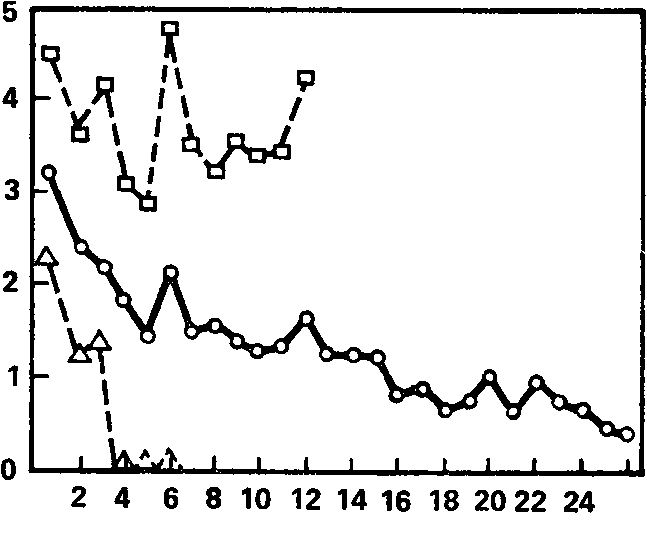

Рис. 10. Кривые выработки дифференцировки к электрокорковой условной реакции.

Сплошная линия построена по средним данным для всей выборки, штриховая кривая с квадратами – для испытуемых с худшими и штриховая кривая с треугольниками – для испытуемых с лучшими показателями выработки дифференцировки.

Ось абсцисс – порядковый номер предъявления дифференцировочного раздражителя; ось ординат – длительность реакции десинхронизации (в с).

Целью выполненных нами экспериментов по выработке тормозных электрокорковых реакций (В.Д. Небылицын, 1961 а, в; 1963 б) было определение диапазона и характера индивидуальных различий в диапазоне этих реакций и сопоставление их с рядом других показателей электрокортикальной динамики.

Выработка дифференцировки изучалась в одной серии опытов на 22 испытуемых, отобранных по признаку наличия достаточно выраженного альфа-ритма. Дифференцировочным раздражителем служил прерывистый тон иной высоты (250 Гц), чем условный стимул (500 Гц). Он вводился после восстановления условной реакции, следовавшего за ее угашением, и предъявлялся через каждые 2 – 4 сочетания до получения на него трех последовательных тормозных реакций (отсутствие подавления альфа-ритма), после чего проверялась сохранность условной реакции.

Из наших данных явствует, что образование электрокорковой дифференцировки есть процесс, чрезвычайно сильно подверженный влиянию факторов индивидуальности. Испытуемые демонстрируют исключительно широкий диапазон показателей скорости формирования дифференцировочного торможения: если у некоторых лиц этот процесс заканчивается через 5 – 12 сочетаний (с момента введения дифференцировки), то у отдельных испытуемых для образования дифференцировки требуются десятки сочетаний, а у одного из них число сочетаний в наших опытах перешло за сотню.

На рис. 10 даны кривые выработки дифференцировки для всей группы испытуемых в целом (сплошная линия) и для двух подгрупп, составленных из испытуемых с лучшими (пунктирная линия с треугольниками – 6 человек) и с худшими (пунктирная линия с квадратами – 7 человек) показателями выработки дифференцировки. Следует иметь в виду, что выработка дифференцировки происходила до определенного критерия – наличия тормозной реакции в трех пробах подряд, поэтому число предъявлений дифференцировочного стимула было различным у разных испытуемых. Кривая же построена в предположении, что у лиц, достигших указанного критерия, все дальнейшие реакции явились бы тормозными. Вероятно, однако, что на самом деле во многих случаях имело бы место расторма-живание дифференцировки и, таким образом, реальная кривая легла бы выше той общегрупповой кривой, которая обозначена на графике сплошной линией.

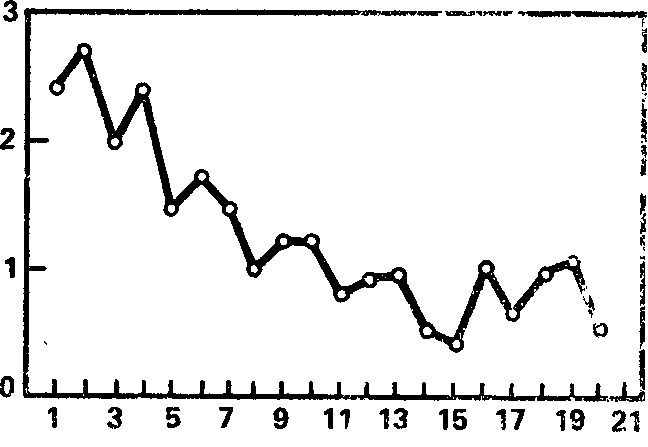

Рис. 11. Динамика угашения электрокорковой условной реакции (в среднем для всей выборки).

Ось абсцисс – число предъявлении тормозного раздражителя; ось ординат – длительность реакции десинхронизации (в с).

Общая кривая указывает на то, что даже после двух десятков, предъявлений дифференцировочного раздражителя он вызывает эффект, в среднем равный 0,5 – секундной блокаде альфа-ритма. И хотя у некоторых испытуемых нулевой эффект достигается сравнительно быстро, на 4 – 5‑м предъявлении, «худшие» в этом отношении испытуемые демонстрируют наличие длительной десинхронизации, как это видно из верхней пунктирной кривой (рис. 10), в течение всего первоначального цикла выработки дифференцировки. С нашей точки зрения, испытуемые первой группы обладают высокой динамичностью, а испытуемые второй группы – низкой динамичностью тор мозного процесса.

Опыты с угашением электрокорковых условных реакций были проведены в двух сериях, в одной из которых приняли участие 22 испытуемых, а в другой – 20. В обеих сериях угашению подвергались условные реакции десинхронизации, выработанные при активирующем подкреплении. Угашение было острым, т. е. производилось в течение одного опыта до получения трех тормозных реакций подряд. Разница между сериями была в том, что в первой из них условным стимулом был прерывистый тон 500 Гц (частота посылок 10 Гц), а во второй – непрерывный тон. Поскольку эта разница не привела к существенным различиям в характере угашения, мы позволили себе объединить данные обеих серий и построить кривую угашения условной реакции в среднем для всей выборки, состоящей, таким образом, из 42 человек. Эта кривая представлена на рис. 11.

Она построена так же, как и кривая для дифференцировки, т. е. в предположении нулевых (тормозных) реакций при экстраполяции кривых у испытуемых, достигших критерия выработки угасатель-ного торможения, и сама сильно напоминает кривую выработки дифференцировки, хотя бы в том отношении, что при последних пробах средняя длительность реакции десинхронизации все еще составляет от 0,5 до 1 с.

Индивидуальные различия в ходе становления угасательного торможения не менее значительны, чем при выработке дифференцировки. Наряду с испытуемыми, демонстрирующими угашение после 1 – 3 предъявлений стимула без подкрепления, нам встречались и такие лица, у которых для угашения требовалось много десятков предъявлений. Здесь, по нашему мнению, снова отражаются индивидуальные различия в динамичности тормозного процесса, требующегося для подавления, «размыкания» сформированной ранее условной связи.