- •Введение

- •Планирование занятий

- •Примерный тематический план занятий по русской литературе XVIII века

- •Тематика лекций

- •(В скобках указаны номера возможных тем практических занятий, формы контроля за самостоятельной работой студентов)

- •Темы и планы практических занятий

- •Тема 1 "Гистория о российском матросе Василии Корнетском" как литературный памятник петровского времени

- •Задания

- •Материалы к занятию Мнение исследователя

- •Тема 2 Эволюция русской повести XVII — первой трети XVIII века план

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Мнение исследователей

- •Тема 3 Путевая литература петровской эпохи

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Материалы к занятию Мнение исследователей

- •Тексты для сопоставительного анализа обряд обручения венеции с морем

- •Портретные зарисовки

- •Пространство и время "Хождение" Иоанна Лукьянова (фрагменты)

- •Тема 4 История и современность в трагедокомедии Феофана Прокоповича "Владимир"

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Мнение исследователей трагикомедия как жанр литературы

- •Историзм трагедокомедии "владимир"

- •Язык и стиль трагедокомедии

- •Идейно-художественное своеобразие первой

- •Сатиры ад. Кантемира "На хулящих учения.

- •К уму своему"

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Тексты для сопоставительного анализа

- •Тема 6 Жанр стихотворной сатиры в русской литературе XVIII века

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Материалы к занятию Отзывы критиков

- •А.П. Сумароков о сатире

- •Тема 7 Реформа русского стихосложения

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Мнение исследователя

- •О реформе русского стихосложения и поэтах-реформаторах

- •Тексты для сопоставительного анализа

- •Тема 8 Поэтика "Оды на взятие Хотина" м.В.Ломоносова

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература: Тексты

- •Материалы к занятию

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Материалы к занятию Мнение критика

- •Мнение исследователя

- •Тема 10 Художественный мир духовной поэзии м.В. Ломоносова

- •Задания

- •Литература Тексты

- •Материалы к занятию

- •Мнение критика

- •Мнение исследователя

- •Тема 11 "Димитрий Самозванец" а.П.Сумарокова как образец русской классицистической трагедии

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Материалы к занятию Отзывы критиков о Сумарокове

- •Трагедия как жанр литературы

- •Тема 12 Проблема атрибуции "Отрывка путешествия в *** и*** т*****1 * *

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию "Об авторстве Новикова"

- •Тема 13

- •Комедия д.И. Фонвизина "Недоросль"

- •(Комментированное чтение и анализ

- •Первого действия)

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Русские писатели и критики о д.И. Фонвизине

- •Тема 14 Поэтика комедии д.И. Фонвизина "Недоросль" план

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Полемика о художественном методе "Недоросля* д.И. Фонвизина

- •Тема 15

- •Екатерина II — писатель и герой русской

- •Литературы XVIII века

- •Задания

- •Литература Тексты

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Екатерина II в оценке современников писателей и критиков

- •Методические рекомендации

- •Тема 16

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Поэзия Державина в восприятии и оценке современников

- •Тема 17

- •Стихотворение г.Р. Державина

- •"Властителям и судиям"

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материал к занятию Тексты для сопоставительного анализа

- •I. Псалом 81

- •II. Разные редакции произведения

- •Тема 18 Эволюция образа автора в поэзии г.Р. Державина

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Ода как жанр высокой поэзии

- •Последнего произведения г.Р.Державина "Река времен..."

- •Державинская традиция в русской литературе

- •Тема 19 Русская анакреонтика XVIII — начала XIX века план

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Материалы к занятию Руские поэты XVIII в. Об Анакреоне и анакреонтике

- •Тексты для сравнения

- •Тема 20

- •Поэтика "Путешествия из Петербурга в Москву"

- •А.Н. Радищева

- •Задания

- •Материалы к занятию Мнения критиков

- •Тема 21

- •Система образов "Путешествия из Петербурга в Москву"

- •А.Н. Радищева

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Мнения исследователей

- •Тема 22 Лирика н.М. Карамзина — "портрет души и сердца" автора план

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Мнение критика

- •Текст для сопоставительного анализа

- •Тема 23 Повесть н.М. Карамзина "Бедная Лиза" план

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Мнения исследователей

- •Тема 24 Повесть н.М. Карамзина "Остров Борнгольм" как произведение русского предромантизма план

- •Задания

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию

- •Тема 25

- •Тема "новгородской вольницы" в русской литературе

- •На рубеже XVIII—XIX вв.

- •Задания

- •Литература Тексты

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию

- •Тема 26 Русская баллада XVIII столетия план

- •Задания

- •Литература ! Тексты

- •Материалы для занятия Мнения теоретиков литературы классицизма

- •Мнение критика

- •Текст для сравнительного анализа

- •Тема 27

- •Стихотворение и.И.Дмитриева

- •"Стонет сизый голубочек..."

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Текст

- •Критическая литература

- •Исследования

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Тексты для сопоставительного анализа

- •Песня как жанр литературы

- •Тема 28 "Восточная повесть" и.А. Крылова "Каиб" план

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Мнение критика

- •Мнение исследователей

- •Тема 29 Пародийный характер шутотрагедии и.А. Крылова "Трумф, или Подщипа"

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Материалы к занятию Тексты для сопоставительного анализа

- •Мнение критика

- •Мнение исследователя

- •Тема 30 Сюжет басни "Ворона и Лиса" в интерпретации русских поэтов XVIII — начала

- •XIX века

- •Задания

- •Литература

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Теоретики литературы о басне

- •Тексты для сопоставительного анализа

- •Мнения критиков

- •Тема 31 История и поэтика русского романа XVIII века план

- •Задания

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Методические рекомендации

- •Тема 32 Русские духовные писатели XVIII столетия план

- •Задания

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Мнение исследователя

- •Тема 33 Мемуаристика эпохи русского Просвещения план

- •Задания -

- •Литература Тексты

- •Материалы к занятию Мнение ученого

- •Методические рекомендации

- •Литература

- •Методические рекомендации

- •Тема 2 Барокко в русской литературе второй половины XVII — первой четверти XVIII века план

- •Литература

- •Методические рекомендации

- •Тема 3 Русский классицизм план

- •Литература

- •Методические рекомендации

- •Тема 4 Русский сентиментализм

- •Литература

- •Дополнительная литература

- •Методические рекомендации

- •Тема 5 Литературно-эстетическая мысль в России второй половины XVIII столетия план

- •Литература

- •Дополнительная литература

- •Методические рекомендации

- •Тесты для проверки знания содержания произведений

- •I” Гистория о российском матросе Василии Кориотском"

- •П. А.П. Сумароков. Трагедия "Димитрий Самозванец"

- •Ш. Д.И. Фонвизин. Комедия "Бригадир"

- •IV д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль"

- •V. Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза

- •Тесты для проверки историко-литературных знаний по курсу

- •Контрольные работы

- •Тема 1 Реформа русского стихосложения

- •Образцы целостного анализа произведений русской литературы XVIII века Сатира а.Д. Кантемира " На хулящих учения. К уму своему"

- •Трагедия а.П. Сумарокова "Димитрий Самозванец"

- •Комедия д.И. Фонвизина "Недоросль"

- •Ода г.Р.Державина "Фелица"

- •Повесть н.М. Карамзина "Бедная Лиза"

- •Стихотворение и.И.Дмитриева "Стонет сизый голубочек..."

- •Специализация , по русской литературе XVIII века тематика курсовых и дипломных работ

- •Примерное планирование специализации студента по истории русской литературы XVIII столетия

- •Тематика спецкурсов и спецсеминаров Традиции древнерусской литературы в творчестве писателей XVIII столетия

- •История русского театра XVIII века (спецкурс)

- •Русские поэты XVIII века

- •Списки литературы список произведений, обязательных для текстуального изучения

- •Список дополнительной литературы

- •Библиографический раздал тексты

- •Критическая литература

- •Исследования

- •Синхронистическая таблица общественно-политической и культурной жизни россии и европы XVIII века

- •Тема 8 37

- •Тема 9 41

- •Тема 22 92

Стихотворение и.И.Дмитриева "Стонет сизый голубочек..."

"Стонет сизый голубочек" Ивана Ивановича Дмитриева считается классическим образцом поэзии русского сентиментализма. Оно было опубликовано в шестой части "Московского журнала" Н.М. Карамзина за 1792 г. под заглавием "Сизый голубочек". Благодаря изяществу слога и глубине лирического чувства стихотворение стало популярным в обществе, а его создатель попал в число модных поэтов. Собратья Дмитриева по литературному труду дружно восхищались маленьким шедевром. Карамзин в письме к Дмитриеву от 18 июля 1792 г. сообщал: "...Херасков "Сизого голубка" твоего называет прекраснейшею пиесою". В другом письме он делился с другом радостью: "..."Голубок" твой ожил в Петербурге! Ты знаешь, как я люблю его!" (Письма Н.М. Карамзина к И.И.Дмитриеву. СПб., 1866. С. 29,42). i Год спустя композитор Федор Михайлович Дубянский положил текст стихотворения на музыку, и нежная, трогающая сердца мелодия зазвучала в столичных гостиных, на шумных балах в губернских городах, в тиши помещичьих усадеб. "Голубок" Ивана Дмитриева вызвал немало подражаний в литературной среде: даже такой маститый поэт, как Н.П. Николев, в 1793 г. опубликовал песню "Полно, сизенький, кружиться, голубочек, надо мной".

В конце жизни И.И. Дмитриев, оценивая пройденный в литературе путь, указывал на этапный характер этого стихотворения:"...начался новый период в моей поэзии, песня моя "Голубок" и сказка "Модная жена" приобрели мне... известность в обеих столии,ах"(Дмитри-вв ИМ. Взгляд на мою жизнь. М., 1866. С. 69). "Пиеса" о верном голубке получила популярность в силу высоких идейно-художественных достоинств произведения, актуальности проблематики, свежести форм выражения интимных чувств. Несмотря на кажущуюся простоту и незамысловатость стихотворения, в нем автор сумел поставить целый комплекс серьезных этико-философских проблем, касающихся взаимоотношений мужчины и женщины. Имея репутацию "дамского стихотворца", Иван Дмитриев создал особую философию любви, показал красоту духовного общения, встал на защиту непреложных нравственных принципов в жизни человеческого сердца. Поэт доказывал в "Голубке", что высшая ценность любви заключается в чувстве ответственности за жизнь и счастье друг друга, в забвении личных эгоистических стремлений ради благополучия ближнего.

Стихотворение И.И.Дмитриева "Стонет сизый голубочек" находится на стыке двух поэтических традиций — сентиментальной и предромантической. С поэтикой сентиментализма песню о голубке 312

роднит тема разлуки, любовных переживаний, женского легкомыслия и неверности. Внутренний мир человека, по мысли "чувствительных поэтов", оказывался беззащитным перед реалиями бытия. Трогательный в наивности своего чувства голубок, тоскующий в одиночестве и погибающий от неразделенной любви, вызывал сопереживание, сочувствие у автора и читателей. Как сентименталист, Дмитриев предпочитал изображать "этического" человека в интимной сфере жизни и рассказывать в стихах только о возвышенном, прекрасном.

С предромантизмом стихотворение "Стонет сизый голубочек" сближает тема рока, преследующего неординарную личность, мотив несостоявшейся любви, ведущей к преждевременной гибели героя. Двуплановость и аллегоричность песни (мир природы — мир человека; голубок и голубка — мужчина и женщина) предвосхищают идею романтического двоемирия. В традиционном "любовном треугольнике" роль антигероя выполняет "злая судьбина", что усиливает знаковый характер образной системы произведения. Для героя предроман-тизма характерны культ одиночества и противостояния року, неприятие мира, духовный максимализм по отношению к себе и окружающим, состояние внутреннего смятения, персонификация какого-либо нравственного качества (голубок — постоянство и верность в любви, голубка — кокетство и легкомыслие). В предромантической поэзии И.Дмитриева лирическое начало преобладало над эпическим: в стихотворении важным был не столько сюжет, сколько впечатление, им произведенное.

Отказ поэта от классицистической нормативности в искусстве, процесс эмансипации творчества сказался прежде всего на свободной форме стихотворения, которая являет собой образец сложной жанровой контаминации. Иван Дмитриев называл свое творение "нежной песней", подразумевая под этим термином небольшое лирическое стихотворение, предназначенное для вокального исполнения и отличавшееся простотой содержания, любовным сюжетом, наличием автологичного языка и стиля, монострофичностью и точной рифмовкой. Жанр литературной песни получил широкое распространение в середине XVIII в., когда в русской лирике безраздельно господствовал А.Сумароков и поэты его школы. В последнем десятилетии "безумного и мудрого" столетья логизированная поэзия любви, а также идиллическое изображение чувств пастушков и пастушек, перестали нравиться утонченной публике. Новое время требовало от поэзии новых песен. Русские поэты сентиментального и предромантического направлений открыли подлинный мир человеческих страстей, сумели показать красоту, сложность и драматизм любовных переживаний. Их песни учили стремиться к гармонии чувств и оберегать ее от ударов судьбы, людского невежества и равнодушия. Главным объектом поэтизации стала не буколическая любовь, невинность и чистота, как у классицистов, а интимные отношения между мужчиной и женщиной.

Во времена Дмитриева любовь и влюбленность расценивались в обществе как новация, вошедшая в моду; в дворянский обиход начали входить понятия "искусство любви", "наука страсти нежной". Вот почему особой популярностью в конце XVIII — начале XIX в. стали пользоваться литературные песни Ивана Дмитриева: "Ах, когда б я прежде знала", "Тише, ласточка болтлива", "Видел славный я дворец", "Всех цветочков боле", "Други, время скоротечно", "Юность, юность, веселися". В 1796 г. поэт издал "Карманный песенник", куда, кроме его собственных произведений, вошли стихотворения Ю.А. Нелединского-Мелецкого, Н.М. Карамзина, В.В. Капниста и народные песни.

В "Голубке" И.Дмитриева сильно элегическое начало. Об этом свидетельствуют общий эмоциональный настрой песни, пронизывающее стихотворение чувство утраченной любви, мысль о недостижимости идеала, мотив быстротечности бытия. В произведении Дмитриева органически слились традиции, идущие от философской, тренической и любовной элегии. Философичность песни проявилась в размышлениях поэта о несовершенстве мира, слабости человеческой природы, призрачности земного счастья. Любовная элегия привнесла в стихотворение исповедальность тона, поэтическую взволнованность повествования, интимность темы. Следуя канонам тренической элегии, Дмитриев ввел в текст мотивы финалистичности бытия, скорби об умершем и прославления его нравственных достоинств. Как и в классицистических тренических элегиях, стихотворение было осложнено приемом психологического параллелизма (голубка — Хлоя). Однако именно И.Дмитриев одним из первых в русской поэзии сумел в изящной и не ранящей душу форме рассказать о смерти прекрасного живого существа:

Он ко травке прилегает;

Носик в перья завернул;

Уж не стонет, не вздыхает;

Голубок... навек уснул!

Из буколической поэзии в эту песню пришли элементы идиллии и эклоги. В "Голубке" И.Дмитриева, как и в идиллии, воспеваются естественность чувств героев, природная потребность в любви как залог продолжения жизни. С эклогой стихотворение сближает эпическое начало, полный внутреннего драматизма рассказ о страданиях голубка и голубки. Традиции буколической поэзии сказались на общем пасторальном тоне повествования, на безыскусной условности образов. Дмитриев тем не менее сознательно отказался от классицистических образов пастушка и пастушки, заменив их сентиментально-предромантическими образами влюбленных голубков, что позволило поэту освободиться от необходимости описания атрибутики "золотого века" (овечки, свирель, песни и танцы, невинные радости любви на лоне природы) и использовать устойчивые фольклорные образы, введение в текст которых не требовало авторского комментария.

У стихотворения Дмитриева есть много общего и с любовной бал -ладой, жанром, характерным для сентиментально-романтической поэзии. В "Голубке" развито эпическое начало, его сюжет имеет балладный характер; усиливает сходство наличие в песне мотивов неразделенной любви и добровольного ухода из жизни, а также строгая строфическая форма стиха. Как и басня, произведение Дмитриева иносказательно и дидактично по своей направленности. Нравственный "урок", выраженный в двух последних строках стихотворения, напоминает басенный пуант:

Но... увы! прелестна Хлоя!

Не проснется милый друг!

Аллегоризм образов песни, ее простой, автологический язык, где практически отсутствует метафора, подчеркивают связь этого произведения с салонной басней конца XVIII столетия. Таким образом, в жанровом отношении "Стонет сизый голубочек" И.Дмитриева — литературная песня, осложненная элементами самых различных жанров, популярных в русской поэзии рубежа веков: элегии и идиллии, баллады и басни.

Макроструктура произведения тесно связана с его идейно-тематическим содержанием и особенностями образной системы. В первой части стихотворения рассказывается о страданиях и кончине влюбленного голубка (1—5 строфы), во второй — о судьбе его ветреной подруги (6—7 строфы). Двучастность построения подчеркивает антитетизм содержательного рода: верность-измена, жизнь-смерть, вина-искупление. Связь между частями стихотворения осуществляется на идейно-тематическом, сюжетном, образном, пространственно-временном и языковом уровнях. Внешняя структура текста имеет кольцевую композицию, созданную на основе трех пар синтаксических анафор: "стонет сизый голубочек" — "плачет, стонет, сердцем ноя"; "миленький его дружочек отлетел надолго прочь" — "вдруг голубка прилетела"; "голубок навек уснул" — "будит, будит голубка".

315

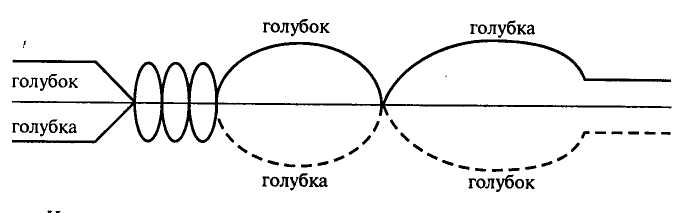

Иван Дмитриев воспользовался привычным для русской песни любовным сюжетом, осложнив его мотивами разлуки и гибели влюбленных. Темологичность в развитии действия контрастирует с финальной сценой, характерной для амбивалентных сюжетных построений с их неожиданной развязкой. В стихотворении выделяются две тематически взаимозависимые, в композиционном отношении последовательные и логически завершенные сюжетные линии. Дмитриев использовал так называемый "зеркальный сюжет", в котором вторая часть произведения как бы зеркально повторяет первую, дополняя ее. При этом автор упоминает о предыстории событий, акцентируя внимание на любовной драме, медленном увядании и кончине героев. Схематически сюжет стихотворения можно представить в виде перекрещивающихся синусоид:

Компоненты сюжета строго следуют строфическому рисунку стиха: экспозиция ("миленький его дружочек отлетел надолго прочь" — 1 строфа); завязка ("все тоскует, все тоскует, и тихонько слезы льет" — 2 строфа); развитие действия ("и подружку дорогую ждет к себе со всех сторон" — 3 строфа); кульминация ("сохнет, сохнет неприметно страстный, верный голубок" — 4 строфа); развязка ("голубок... навек уснул" — 5 строфа). Вторая сюжетная линия, связанная с судьбой голубки, строится по закону экономии художественных средств, опускает ненужные с точки зрения логики развития действия компоненты и в стяженном виде являет собой кульминационную сцену ("будит, будит голубка") и развязку ("не проснется милый друг!"). Новеллистичность развязки — примета как первой, так и второй сюжетных линий: легкомысленная голубка покидает возлюбленного, который от тоски и отчаяния гибнет; голубка оказывается жертвой собственной ветрености, осознание утраты и чувство вины ведут ее к повторению печальной участи голубка.

Традиционная система образов любовной песни была двухчленной. Повествование велось от лица либо любящего мужчины, либо от лица влюбленной женщины. Автор "Голубка" вводит в образную систему стихотворения образ повествователя, взволнованный рассказ которого помогает проникнуть в суть любовной драмы. Образы голубков в стихотворении очень условны, лишены индивидуальной неповторимости. В них поэт лишь персонифицирует нравственные качества, присущие влюбленным; при этом естественная потребность сердца в любви, гипертрофируясь, начинает граничить со всепоглощающей страстью быть любимым, страстью роковой, ведущей героев к гибели. Не было новацией использование И.Дмитриевым двух главных приемов создания образов голубков — прямой авторской характеристики и показа героев в действии. Однако поэт акцентирует внимание не на внешнем плане поступков героев ("отлетел" — "прилетела"), а на внутреннем, психологическом действии ("стонет", "тоскует", "приуныв" и т.п.).

Символика образов стихотворения связана с мировой и национальной культурой. В раннехристианской литературе голубь олицетворял духовное начало, генетически восходя к третьей ипостаси Святой Троицы. По мифологическим поверьям древних славян, голубь представлял собой вместилище души умершего человека. Образ целующихся голубей, как символ верности в любви и святости семейных уз, зафиксирован в русской былине "Добрыня и Маринка".

В необычной роли литературного героя предстает перед нами повествователь, от лица которого излагается эта незатейливая любовная история. Это духовно богатая личность, глубоко и тонко чувствующий чужую боль человек, дидакт, философ и эстет. Он находится в духовном родстве с автором песни. Иван Дмитриев — светский человек, прекрасно знакомый с культурой салона, наделяет повествователя не только даром сопереживания, но и искусством слова, талантом рассказчика, восходящим к истокам народной поэзии.

Хронотоп "Сизого голубочка" во многом определяется спецификой сюжета и идейно-тематическим содержанием стихотворения. Пространство в первой части песни организовано поэтом так, что движение голубка ("с нежной ветки на другую перепархивает он", "он ко травке прилегает") вырастает в аллегорию пути к смерти. Дерево как метафорический образ дороги в загробный мир встречается в славянских поверьях. Мир несчастного влюбленного изображается как вертикаль, по которой герой неуклонно скользит вниз, к печальному концу земной юдоли. Пространство сизой голубки, напротив, представлена в виде горизонтали, ибо она еще не исчерпала отпущенного ей жизненного срока. Для нее характерно плоскостное движение по кругу ("плачет, стонет, сердцем ноя, ходит милого вокруг"), центром которого стал скончавшийся голубок. Круговое движение символизирует бесконечность, безнадежность, отчаяние. Таким образом, пространство голубка и пространство голубки оказываются замкнутыми мирами, за пределы которых герои не могут вырваться в силу роковой предопределенности судьбы. Несчастные любовники добровольно обрекли себя на заточение: голубок не покидает "древа любви", а голубка не отходит от умершего "милого друга".

Время героев организовано таким образом, чтобы достоверно передать физиологическое и психологическое состояние влюбленного, утратившего родственную душу и мечтающего о смерти как избавлении от страданий. Голубок и голубка воспринимают время физиологически, для них это медленно уходящая с любовью жизнь. Глаголы движения ("перепархивает", "прилетает", "прилетела", "села") сменяются глаголами состояния ("тоскует", "сохнет", "плачет", "ноет"). Преобладание в поэтическом тексте глаголов несовершенного вида подчеркивает томительную долготу страдания и умирания. Однако глаголы, характеризующие героев, имеют временную разнонаправленность: для голубка — это движение времени от настоящего к прошедшему, для голубки — от прошедшего к настоящему, что помогает автору расподобить характеры и судьбы влюбленных.

Художественное творчество Н.Карамзина и И.Дмитриева способствовало выработке стилистических норм салонно-литературной речи, причем, согласно меткому замечанию В.А. Жуковского, "вкус, свойственный Карамзину в прозе, являлся свойством Дмитриева в стихах" (Жуковский В.А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 322—323). В задачу писателей-сентименталистов входило очищение языка художественной литературы от просторечий, профессионализмов, церковнославянизмов, макаронизмов, научно-терминологической лексики. Критерием изящества слога были объявлены языковой вкус и речь просвещенной и утонченной светской женщины, на что должны были ориентироваться в своей литературной практике писатели.

Н.Карамзин в письме к И.Дмитриеву от 22 июня 1793 г. в образной форме дал следующую характеристику "нового вкуса": "Один мужик говорит "пичужечка" и "парень": первое приятно, второе отвратительно. При первом слове воображаю красный летний день, зеленое дерево на цветущем лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или пеночку и покойного селянина, который с тихим удовольствием смотрит на природу и говорит: "Вот гнездо, вот пичужечка!" При втором слове является моим мыслям дебелый мужик, который чешется неблагопристойным образом или утирает рукавом мокрые усы свои, говоря: "Аи, парень! Что за квас!" Надобно признаться, что тут нет ничего интересного для души нашей. Имя "пичужечка", — продолжает Карамзин, — для меня отменно приятно потому, что я слыхал его в чистом поле от добрых поселян" (Письма Н.М. Карамзина к И.И.Дмитриеву... С. 39).

Доказывая необходимость преобразования русского литературного языка по образцу западноевропейских стилевых канонов, сентименталисты тем не менее отказались от чрезмерного насыщения языка поэзии иностранными "речениями". Следуя этому правилу, "не уничижая свой природный русский язык", Иван Дмитриев не использовал в "Сизом голубочке" иностранной лексики, а обратился к выявлению скрытых потенциальных возможностей эстетически выразительной народной речи.

Карамзинисты считали, что задача поэта состоит в том, чтобы "не оскорбить вкус" дурным стихом, неудачно выбранным словом, стилевым диссонансом. Н.М. Карамзин, напутствуя своего друга, писал: "Высокая гармония да будет всегда душою песней твоих" (Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву... С. 13). Создавая особый, салонный, стиль поэзии, Дмитриев предпочитал использовать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами ("голубочек", "голубок", "дружочек"), что усиливает интимный характер лирики, рождает атмосферу "чувствительности сердца".

Поэт был сторонником этико-эстетической идеи "мучительной радости", учил современников находить "приятность в грусти", счастье — в сопереживании ближнему. Главной особенностью психологизма "Голубка" Дмитриева является приглушенный трагизм. Поэт строго дозирует страсти, рассказ о бедном голубке лишен чувства эмоционального исступления, стихотворение проникнуто чувством умиротворения, покорности судьбе.

Иван Дмитриев стремился к предельной ясности и смысловой точности стиха, поэтому с достаточной осторожностью пользовался системой тропов. Эпитетика песни связана либо с фольклором ("сизый" голубочек) и в этом случае носит устойчивый характер, либо с традициями сентиментально-предромантической литературы, где эпитет усиливает эмоциональный настрой произведения. Это, в основном, эпитет эмоционально-оценочного, часто тавтологического типа: "миленький дружочек", "дорогая подружка", "нежная ветка" и пр. В конце текста Дмитриев обращается к метонимии — "прелестна Хлоя", проецируя происходящее на мир человеческих чувств. Имя Хлои после романа Лонга стало нарицательным, указывая на идеальность любящей женщины, и неоднократно использовалось в поэзии Дмитриева ("Всех цветочков боле", "Ночь", "Куда мне сердце страстно"). Из стилистических приемов поэт предпочитает обращение к уподоблению, возникающему на основе сравнения и выявления общих черт между миром природы и человека. Строки "сохнет, сохнет неприметно // страстный, верный голубок" указывают на параллелизм образов: голубок "сохнет" как сорванный и брошеный цветок, он умирает как страстный мужчина, потерявший любимую женщину

Для создания музыкальности стиха сентименталисты обращались к эвфонии. Заботясь о благозвучии, напевности речи, Иван Дмитриев активно использует ассонансы и аллитерации. Нагнетение в стихе гласных "о" в сильной, ударной, позиции и "е" в слабой, безударной, передает ощущение тревоги, беспокойства, меланхолической грусти:

Стонет сизый голубочек,

Стонет он и день и ночь,

Миленький его дружочек

Отлетел надолго прочь

Аллитерация на глухие согласные "с" и "т" помогает поэту создать образ "тоскующего сердца", подчеркнуть мотивы одиночества и страдания: '

Все тоскует, все тоскует

И тихонько слезы льет

Лексические глагольные повторы, содержащиеся в 1,2,3,6 строфах ("стонет" — "стонет", "тоскует" — "тоскует", "сохнет" — "сохнет", "будит" — "будит"), синонимические сочетания в функции лексических повторов в 5 и 7 строфах ("стонет" — "вздыхает", "плачет" — "стонет"), рефренное звучание 4 и 7 строф ("ждет ее... Увы!" — "но .. увы") создают ритм, способствующий "гладкости" и "легкости" стиха.

В плане ритмического рисунка стихотворение Дмитриева следует устоявшейся в русской поэзии традиции. Песня написана характерным для "легкой" поэзии размером — четырехстопным хореем с пиррихиями, с использованием перекрестного типа рифмовки. Знаменательно, что поэт не обращается здесь к тонической системе стихосложения, что подчеркнуло бы фольклорность песни, в то время как она сознательно ориентирована на литературные вкусы салона, атрибута дворянской культуры

"Сизого голубочка" И.Дмитриева многое роднит с русской народной поэзией. Исследователи фольклора в качестве источников стихотворения указывали на народные песни "Как на дубчике два голубчика" и "Ах, что ж ты, молодчик, невесел сидишь". Процесс взаимодействия фольклора и литературы имел двухсторонний характер: в середине XIX в. песня Дмитриева, получив фольклорную обработку, под названием "Стонет сизенький да голубочек" вошла в репертуар русской народной поэзии.

Творчество Ивана Дмитриева пользовалось неизменным интересом А.С. Пушкина, который называл своего предшественника "нежным" поэтом Под влиянием Дмитриева юный Пушкин отдал дань увлечению литературной песней, чувствительной элегией Поэтические штампы его ранней лирики ("моей любви забуду ль слезы", "мне дорого любви моей мученье", "пускай умру, но пусть умру любя", "я слезы лью, мне слезы утешенье") восходят к традициям русской любовной песни XVIII столетия, в частности к традициям "Сизого голубочка" Ивана Дмитриева.

В конце 20-х — начале 30-х годов XIX в., когда в русской поэзии властвовал романтизм, стихотворение Дмитриева про верного голубка стало восприниматься как образец мещанского вкуса. В поэме А.С. Пушкина "Домик в Коломне" главная героиня — Параша, скучающая девица из мещанского сословия, испытывающая пристрастие к "слезным" песням.

Играть умела также на гитаре '

И пела. "Стонет сизый голубок",

И "Выйду ль я", и то, что уж постаре,

Все что у печки, в зимний вечерок,

Иль скучной осенью при самоваре,

Или весною, обходя лесок,

Поет уныло русская девица,

Как музы наши, грустная певица