- •Введение

- •Планирование занятий

- •Примерный тематический план занятий по русской литературе XVIII века

- •Тематика лекций

- •(В скобках указаны номера возможных тем практических занятий, формы контроля за самостоятельной работой студентов)

- •Темы и планы практических занятий

- •Тема 1 "Гистория о российском матросе Василии Корнетском" как литературный памятник петровского времени

- •Задания

- •Материалы к занятию Мнение исследователя

- •Тема 2 Эволюция русской повести XVII — первой трети XVIII века план

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Мнение исследователей

- •Тема 3 Путевая литература петровской эпохи

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Материалы к занятию Мнение исследователей

- •Тексты для сопоставительного анализа обряд обручения венеции с морем

- •Портретные зарисовки

- •Пространство и время "Хождение" Иоанна Лукьянова (фрагменты)

- •Тема 4 История и современность в трагедокомедии Феофана Прокоповича "Владимир"

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Мнение исследователей трагикомедия как жанр литературы

- •Историзм трагедокомедии "владимир"

- •Язык и стиль трагедокомедии

- •Идейно-художественное своеобразие первой

- •Сатиры ад. Кантемира "На хулящих учения.

- •К уму своему"

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Тексты для сопоставительного анализа

- •Тема 6 Жанр стихотворной сатиры в русской литературе XVIII века

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Материалы к занятию Отзывы критиков

- •А.П. Сумароков о сатире

- •Тема 7 Реформа русского стихосложения

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Мнение исследователя

- •О реформе русского стихосложения и поэтах-реформаторах

- •Тексты для сопоставительного анализа

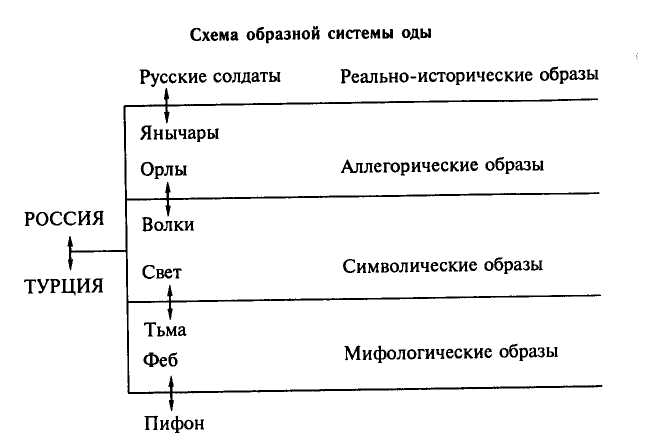

- •Тема 8 Поэтика "Оды на взятие Хотина" м.В.Ломоносова

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература: Тексты

- •Материалы к занятию

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Материалы к занятию Мнение критика

- •Мнение исследователя

- •Тема 10 Художественный мир духовной поэзии м.В. Ломоносова

- •Задания

- •Литература Тексты

- •Материалы к занятию

- •Мнение критика

- •Мнение исследователя

- •Тема 11 "Димитрий Самозванец" а.П.Сумарокова как образец русской классицистической трагедии

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Материалы к занятию Отзывы критиков о Сумарокове

- •Трагедия как жанр литературы

- •Тема 12 Проблема атрибуции "Отрывка путешествия в *** и*** т*****1 * *

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию "Об авторстве Новикова"

- •Тема 13

- •Комедия д.И. Фонвизина "Недоросль"

- •(Комментированное чтение и анализ

- •Первого действия)

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Русские писатели и критики о д.И. Фонвизине

- •Тема 14 Поэтика комедии д.И. Фонвизина "Недоросль" план

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Полемика о художественном методе "Недоросля* д.И. Фонвизина

- •Тема 15

- •Екатерина II — писатель и герой русской

- •Литературы XVIII века

- •Задания

- •Литература Тексты

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Екатерина II в оценке современников писателей и критиков

- •Методические рекомендации

- •Тема 16

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Поэзия Державина в восприятии и оценке современников

- •Тема 17

- •Стихотворение г.Р. Державина

- •"Властителям и судиям"

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материал к занятию Тексты для сопоставительного анализа

- •I. Псалом 81

- •II. Разные редакции произведения

- •Тема 18 Эволюция образа автора в поэзии г.Р. Державина

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Ода как жанр высокой поэзии

- •Последнего произведения г.Р.Державина "Река времен..."

- •Державинская традиция в русской литературе

- •Тема 19 Русская анакреонтика XVIII — начала XIX века план

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Материалы к занятию Руские поэты XVIII в. Об Анакреоне и анакреонтике

- •Тексты для сравнения

- •Тема 20

- •Поэтика "Путешествия из Петербурга в Москву"

- •А.Н. Радищева

- •Задания

- •Материалы к занятию Мнения критиков

- •Тема 21

- •Система образов "Путешествия из Петербурга в Москву"

- •А.Н. Радищева

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Мнения исследователей

- •Тема 22 Лирика н.М. Карамзина — "портрет души и сердца" автора план

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Мнение критика

- •Текст для сопоставительного анализа

- •Тема 23 Повесть н.М. Карамзина "Бедная Лиза" план

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Мнения исследователей

- •Тема 24 Повесть н.М. Карамзина "Остров Борнгольм" как произведение русского предромантизма план

- •Задания

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию

- •Тема 25

- •Тема "новгородской вольницы" в русской литературе

- •На рубеже XVIII—XIX вв.

- •Задания

- •Литература Тексты

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию

- •Тема 26 Русская баллада XVIII столетия план

- •Задания

- •Литература ! Тексты

- •Материалы для занятия Мнения теоретиков литературы классицизма

- •Мнение критика

- •Текст для сравнительного анализа

- •Тема 27

- •Стихотворение и.И.Дмитриева

- •"Стонет сизый голубочек..."

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Текст

- •Критическая литература

- •Исследования

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Тексты для сопоставительного анализа

- •Песня как жанр литературы

- •Тема 28 "Восточная повесть" и.А. Крылова "Каиб" план

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Материалы к занятию Мнение критика

- •Мнение исследователей

- •Тема 29 Пародийный характер шутотрагедии и.А. Крылова "Трумф, или Подщипа"

- •Задания

- •Варианты заданий

- •Литература Тексты

- •Материалы к занятию Тексты для сопоставительного анализа

- •Мнение критика

- •Мнение исследователя

- •Тема 30 Сюжет басни "Ворона и Лиса" в интерпретации русских поэтов XVIII — начала

- •XIX века

- •Задания

- •Литература

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Теоретики литературы о басне

- •Тексты для сопоставительного анализа

- •Мнения критиков

- •Тема 31 История и поэтика русского романа XVIII века план

- •Задания

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Методические рекомендации

- •Тема 32 Русские духовные писатели XVIII столетия план

- •Задания

- •Литература Тексты

- •Исследования

- •Дополнительная литература

- •Материалы к занятию Мнение исследователя

- •Тема 33 Мемуаристика эпохи русского Просвещения план

- •Задания -

- •Литература Тексты

- •Материалы к занятию Мнение ученого

- •Методические рекомендации

- •Литература

- •Методические рекомендации

- •Тема 2 Барокко в русской литературе второй половины XVII — первой четверти XVIII века план

- •Литература

- •Методические рекомендации

- •Тема 3 Русский классицизм план

- •Литература

- •Методические рекомендации

- •Тема 4 Русский сентиментализм

- •Литература

- •Дополнительная литература

- •Методические рекомендации

- •Тема 5 Литературно-эстетическая мысль в России второй половины XVIII столетия план

- •Литература

- •Дополнительная литература

- •Методические рекомендации

- •Тесты для проверки знания содержания произведений

- •I” Гистория о российском матросе Василии Кориотском"

- •П. А.П. Сумароков. Трагедия "Димитрий Самозванец"

- •Ш. Д.И. Фонвизин. Комедия "Бригадир"

- •IV д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль"

- •V. Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза

- •Тесты для проверки историко-литературных знаний по курсу

- •Контрольные работы

- •Тема 1 Реформа русского стихосложения

- •Образцы целостного анализа произведений русской литературы XVIII века Сатира а.Д. Кантемира " На хулящих учения. К уму своему"

- •Трагедия а.П. Сумарокова "Димитрий Самозванец"

- •Комедия д.И. Фонвизина "Недоросль"

- •Ода г.Р.Державина "Фелица"

- •Повесть н.М. Карамзина "Бедная Лиза"

- •Стихотворение и.И.Дмитриева "Стонет сизый голубочек..."

- •Специализация , по русской литературе XVIII века тематика курсовых и дипломных работ

- •Примерное планирование специализации студента по истории русской литературы XVIII столетия

- •Тематика спецкурсов и спецсеминаров Традиции древнерусской литературы в творчестве писателей XVIII столетия

- •История русского театра XVIII века (спецкурс)

- •Русские поэты XVIII века

- •Списки литературы список произведений, обязательных для текстуального изучения

- •Список дополнительной литературы

- •Библиографический раздал тексты

- •Критическая литература

- •Исследования

- •Синхронистическая таблица общественно-политической и культурной жизни россии и европы XVIII века

- •Тема 8 37

- •Тема 9 41

- •Тема 22 92

Материалы к занятию

Воспоминания современников, отзывы писателей и критиков

И.И.Дмитриев, известный поэт конца XVIII столетия, вспоминал о восприятии им, десятилетним ребенком, хотинской оды Ломоносова (1770): "Однажды в ожидании заутрени, отец мой, для прогнания сна вынес из кабинета Собрание Сочинений Ломоносова первого московского издания и начал читать вслух... Чтение заключено было Одою на взятие Хотина. Слушая первую строфу, я будто перешел в другой мир; почти каждый стих возбуждал во мне необыкновенное внимание, хотя и неизвестно мне еще было, о какой говорится горе:

Где ветр в лесах шуметь забыл,

В долине тишина глубокой;

Внимая нечто ключ молчит и проч.

Потом третий стих в девятой строфе:

Мурза упал на долгу тень,

полюбился мне верностью изображения...

Но последние четыре стиха девятой строфы:

Над войском облак вдруг развился,

Блеснул горящим вдруг лицем;

Омытым кровию мечем

Гоня врагов, герой открылся...

Особенно же последние два в двенадцатой:

Свилася мгла, герои в ней;

Не зрит их око, слух не чует...

исполнили меня священным благоговением. Я будто расторг пелены детства, узнал новые чувства, новое наслаждение..." {Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь: Записки. М., 1866. С. 18—19).

А.Н. Радищев в "Слове о Ломоносове" (1780) писал: "Упражняйся в познании природы, он не оставил возлюбленного своего учения стихотворства. Еще в отечестве своем случай показал ему, что природа назначила его к величию; что в обыкновенной стезе шествия человеческого он скитаться не будет. Псалтирь, Симеоном Полоцким в стихи преложенная, ему открыла о нем таинство природы, показала, что и он стихотворец. Беседуя с Горацием, Виргилием и другими древними писателями, он давно уже удостоверился, что стихотворство российское весьма было несродно благогласию и важности языка нашего. Читая немецких стихотворцев, он находил, что слог их был плавнее российского, что стопы в стихах были расположены по свойству языка их. И так он вознамерился сделать опыт сочинения новообразными стихами, поставив сперва российскому стихотворению правила, на благогласии нашего языка основанные. Сие исполнил он, написав оду на победу, одержанную российскими войсками над турками и татарами, и на взятие Хотина, которую из Марбурга он прислал в Академию наук.

Необыкновенность слога, сила выражения, изображения, едва не дышущие, изумили читающих сие новое произведение И сие первородное чадо стремящегося воображения по непроложенному пути в доказательство с другими купно послужило, что, когда народ направлен единожды к усовершенствованию, он ко славе идет не одной тропинкою, но многими стезями вдруг..." — Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность / Изд. подготов. В.А. Западов. СПб., 1992. С. 118—119 (сер. "Литературные памятники").

П.А. Вяземский. Из книги "Фон-Визин" (1848): "Лира Ломоносова была отголоском полтавских пушек. Напряжение лирического восторга сделалось после него и, без сомнения, от него общим характером нашей поэзии... Ломоносов, Петров, Державин были бардами народа, почти всегда стоявшего под ружьем, народа, праздновавшего победы или готовившегося к новым... Торжественность, на которую была настроена лира Ломоносова, отзывается иногда и в лире Жуковского, который из мира созерцания и мечтательности вызываем бывал шумом победы и кликами празднующего народа на торжество действительности; отзывается и в лире самого Пушкина, коего гений своенравный, казалось бы, должен быть столь независим от господства, удручающего других. В эпилоге "Кавказского пленника" вы найдете краски, приемы поэзии, ему исключительно свойственной; но в духе восторга, оживляющего сию воинственную поэзию, вы поддадитесь какому-то обратному влечению, вознесшему столь высоко в свое время поэзию Ломоносова и Державина" {Вяземский П.А. Эстетика и литературная критики. М., 1984. С. 191 —192).

Тексты для сопоставительного анализа

[Песня о Ништадском мире]

Возвратилися Сатурновы веки,

Старость без скорби между человеки.

Страх с бедством ушел и худые лета,

Аж за край света.

Здравие с миром живет безопасно,

Вера и правда ликуют согласно.

Любовь дружная и все, что потреба,

Приходит с неба.

На море путь, что птицам на воздусе,

Безбеден людям, яко же на сусе.

Радостна Церес ралом нивы пашет,

Вся земля пляшет

Щастливость в полях гуляет весела,

Златой дождь свыше орошает села.

Возстает жатва люба поселянам,

Люба и крестьянам.

(Позднеев А.В. Русская панегирическая песня в первой четверти XVIII века // Исследования и материалы

по древнерусской литературе. М., 1961. С. 354—355).

Тредиаковский В.К. Ода торжественная

о сдаче города Гданска (отрывок)

Смотрите, противны народы,

Коль храбры российские люди!

Огнь не вредит им, ниже воды,

На все открыты у них груди;

Зрите, как спешат до приступа!

Как и ломятся без отступа!

Не страшатся пушечна грома,

Лезут, как танцевать на браки,

И сквозь дымные видно мраки,

Кому вся храбрость есть знакома...

Хочет сбыться, что я пророчил:

Начинает Гданск уж трястися;

Всяк сдаться так, биться как прочил,

Мыслит, купно чрез то спастися

От бомб, летящих по воздуху,

И от смертоносного духу.

Всяк кричит: пора начинати, —

Всем несносно было то бремя;

Ах! Все врата у града время

Аннину войску отворяти.

(Русская литература XVIII века / Сост. Г.П. Макогоненко. Л., 1970. С. 82).

Витинский Стефан.

Эпиникион. то есть Песнь победительная (отрывок)

Чрезвычайная летит — что то за премена!

Слава, носящая ветвь финика зелена;

Порфирою блещет вся, блещет вся от злата,

От конца мира в конец мечется крылата.

Восток, Запад, Север, Юг, бреги с океаном,

Новую слушайте весть, что над мусульманом

Полную российский меч, коль храбрый, толь славный,

Викторию получил, и авантаж главный.

(Материалы для истории Императорской

Академии Наук, т. 4. СПб., 1887. С. 205).

Тема 9

П роблема

эстетического идеала

роблема

эстетического идеала

в поэзии М.В.Ломоносова

("Разговор с Анакреоном")

ПЛАН

Эстетика русского классицизма. Принцип подражания природе. Учение о соответствии формы содержанию. Установка на изображение должного, а не сущего. Нормативность искусства. Признание эстетического идеала, единого для всех времен и народов. Культ античности.

Античная традиция в творчестве М.В. Ломоносова-одописца. Программный характер стихотворения "Разговор с Анакреоном".Жанрово-композиционное своеобразие произведения.

Основная проблематика "диалога" русского поэта XVIII в. с древними. Отношение Ломоносова к философии жизни Анакреона, Сенеки и Катона. Формирование нового эстетического идеала. Представление поэта о задачах искусства и его роли в воспитании общественного сознания.

Развитие тем Родины, мира, науки, образования, просвещенного монарха в одах М.В. Ломоносова как поэтическая реализация его эстетической теории.

5. Ломоносовское учение о "трех штилях" и его преломление в одической практике поэта. Приметы "высокого" стиля в "Разговоре с Анакреоном" (символика, эпитетика, использование риторических фигур, специфика ритмической организации текста и т.п.).

6. Наука о прекрасном и эволюция русской оды XVIII столетия. Какие положения эстетической программы Ломоносова получили дальнейшее развитие в творчестве А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, А.Н. Радищева, а какие из них подверглись критике и не выдержали испытания временем?