МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Практическая работа №3

«Пожарная опасность выхода горючих веществ

из поврежденного технологического оборудования»

Вариант №7

Выполнил: ст-т гр.ПБ-413

Убирайло А.Н.

Проверила:

Трушкова Е.А.

Ростов-на-Дону

2013г.

Основные теоретические положения.

При авариях и повреждениях аппаратов и трубопроводов из них выходят горючие газы, пары или жидкость, что может привести к образованию пожаровзрывоопасных смесей как в производственных помещениях, так и на открытых площадках.

1. Массу выходящих наружу веществ при локальных повреждениях аппаратов mл определяют по формуле:

![]() (3.1)

(3.1)

где

α - коэффициент расхода, изменяющийся

в пределах 0,45-0,85; при истечении через

отверстие круглой формы в тонких стенках

жидкостей, вязкость которой составляет

(0,5-1,5) Мпа![]() ,

можно принимать α = 0,64; f

- сечение отверстия, через которое

вещество выходит наружу, м

,

можно принимать α = 0,64; f

- сечение отверстия, через которое

вещество выходит наружу, м![]() ;

ω - скорость истечения вещества из

отверстия, м/с; рt-

плотность вещества, кг/м

;

ω - скорость истечения вещества из

отверстия, м/с; рt-

плотность вещества, кг/м![]() ;

τ - длительность истечение, с.

;

τ - длительность истечение, с.

2. Скорость истечения жидкости через отверстие в трубопроводе или корпусе аппарата при постоянном давлении вычисляются по формуле:

![]() пр

(3.2)

пр

(3.2)

где

![]() = 9,81 м/с

- ускорение силы тяжести;

= 9,81 м/с

- ускорение силы тяжести;

![]() - приведенный напор, под действием

которого происходит истечение жидкости

через отверстие, м.

- приведенный напор, под действием

которого происходит истечение жидкости

через отверстие, м.

При

истечении самотеком

=![]() (здесь

- высота столба жидкости, м); при работе

аппарата под давлением:

(здесь

- высота столба жидкости, м); при работе

аппарата под давлением:

![]() ,

(3.3)

,

(3.3)

где

![]() - избыточное давление среды в аппарате

над поверхностью жидкости, Па (

- избыточное давление среды в аппарате

над поверхностью жидкости, Па (![]() Па; здесь

Па; здесь

![]() - абсолютное рабочее давление среды в

аппарате, Па);

- абсолютное рабочее давление среды в

аппарате, Па);

![]() - плотность жидкости при рабочей

температуре, кг/м

.

- плотность жидкости при рабочей

температуре, кг/м

.

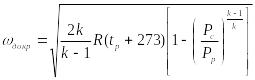

3. Скорость истечения перегретых паров газов через отверстие зависит от режима истечения и определяется по следующей формуле:

для

докритического режима истечения, когда

![]()

;

(3.4)

;

(3.4)

для

критического режима истечения, когда

![]()

![]() (3.5)

(3.5)

где

![]() - давление окружающей среды, в которую

происходит истечение газов, Па (обычно

- давление окружающей среды, в которую

происходит истечение газов, Па (обычно

![]() );

);

![]() -

критическое давление, определяемое из

выражения

-

критическое давление, определяемое из

выражения

,

(3.6)

,

(3.6)

где

k

– показатель адиабаты; значения k

для различных паров и газов приведены

в табл.5 приложения; R

– удельная газовая постоянная; R=8314,31/М

Дж/(кг![]() ).

).

4.

Количество подсасываемого воздуха

![]() через неплотности и повреждения в

аппараты, работающие под разрежением,

определяем по формуле

через неплотности и повреждения в

аппараты, работающие под разрежением,

определяем по формуле

,

(3.7)

,

(3.7)

где

![]() -

коэффициент расхода воздуха, равный

0,7; Рв

– величена разрежения (вакуума), Па;

численные значения величин разряжения

Рв

и остаточного давления Рс

среды в аппарате связаны соотношением:

Рв+Рс=1ּ105

Па; tр

температура среды в аппарате, ˚С;

-

коэффициент расхода воздуха, равный

0,7; Рв

– величена разрежения (вакуума), Па;

численные значения величин разряжения

Рв

и остаточного давления Рс

среды в аппарате связаны соотношением:

Рв+Рс=1ּ105

Па; tр

температура среды в аппарате, ˚С;

![]() -

продолжительность аварийного режима,

с; Рв

– плотность воздуха, подсасываемого в

аппарат три температуре tв,

кг/м3;

tв

– температура подсасываемого воздуха,

˚С.

-

продолжительность аварийного режима,

с; Рв

– плотность воздуха, подсасываемого в

аппарат три температуре tв,

кг/м3;

tв

– температура подсасываемого воздуха,

˚С.

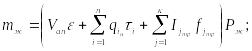

5. Массу горючих веществ mв, выходящих наружу при полном разрушении аппарата, определяются по формуле

Mв=mап+mтр1+mтр2, (3.8)

где mап – масса веществ, выходящих из разрушенного аппарата, кг; mтр1 mтр2 – масса веществ, выходящих из трубопроводов соответственно до момента отключения задвижек или других запорных устройств и после их закрытия, кг;

Для аппаратов с жидкостями или сжиженными газами массу горючих веществ mж (после преобразования выражения 3.8) определяют по формуле

(3.9)

(3.9)

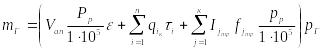

для аппаратов с жатыми газами массу горючих веществ mг (после преобразования выражения 3.8) определяют по формуле

,

(3.10)

,

(3.10)

где

Vап

– геометрический внутренний объем

аппарата, м3;

![]() -

степень (коэффициент) заполнения

аппарата; Рр

– рабочие давление в аппарате, Па;

-

степень (коэффициент) заполнения

аппарата; Рр

– рабочие давление в аппарате, Па;

![]() и

и![]() -

производительность соответственно

i-го

насоса или компрессора (или пропускная

способность I-го

трубопровода), питающего аппарата, м3/с;

-

производительность соответственно

i-го

насоса или компрессора (или пропускная

способность I-го

трубопровода), питающего аппарата, м3/с;

![]() -

продолжительность отключения I-го

побудителя расхода, с; n

– число побудителей расхода, питающих

аппарат;

-

продолжительность отключения I-го

побудителя расхода, с; n

– число побудителей расхода, питающих

аппарат;

![]()

![]() -

соответственно длина (м) и сечение (м2)

j-го

участка трубопровода ( от аварийного

аппарата до запорного устройства), из

которого происходит истечение жидкости

или газа; рж

и рг

– соответственно плотность жидкости

или газа при рабочей температуре среду

в аппарате, кг/м3;

-

соответственно длина (м) и сечение (м2)

j-го

участка трубопровода ( от аварийного

аппарата до запорного устройства), из

которого происходит истечение жидкости

или газа; рж

и рг

– соответственно плотность жидкости

или газа при рабочей температуре среду

в аппарате, кг/м3;

![]() - число участков трубопроводов, примыкающих

к аварийному аппарату.

- число участков трубопроводов, примыкающих

к аварийному аппарату.

Длительность отключения насоса или компрессора принимаются равной 120(при автоматическом отключении побудителя расхода или аппаратного устройства на трубопроводе) или 300 с (при ручном отключении).

6. Время полного

испарения жидкости

![]() ,

разлившейся на полу производственного

помещения при аварии технического

оборудования, определяется по формуле

,

разлившейся на полу производственного

помещения при аварии технического

оборудования, определяется по формуле

![]() (3.11)

(3.11)

где wи –интенсивность испарения жидкости, определяемая по формуле

![]() , кг/(

, кг/(![]() )

(3.12)

)

(3.12)

Входящие в это

выражение величины определены ранее в

п.2 §1.2 (см. формулу 2.7);

![]() - площадь испарения, принимается из

следующего выражения

- площадь испарения, принимается из

следующего выражения

,м

(3.13)

,м

(3.13)

где

![]() - площадь разлившейся жидкости, м2;

- площадь разлившейся жидкости, м2;

![]() - удельная площадь разлива жидкости,

м-1;

- удельная площадь разлива жидкости,

м-1;

![]() - объем разлившейся жидкости, м3;

- объем разлившейся жидкости, м3;

![]() (здесь

- плотность разлившейся жидкости, кг/м3);

(здесь

- плотность разлившейся жидкости, кг/м3);

![]() - площадь пола помещения, в котором

произошла авария, м2;

a

и b

– длина и ширина помещения, м.

- площадь пола помещения, в котором

произошла авария, м2;

a

и b

– длина и ширина помещения, м.

Величину принимают согласно нормам [4], исходя из того обстоятельства, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей – на площади 1 м2(т.е. в первом случае =1000 м-1).

7. Объем зоны, в которой может образоваться взрывоопасная концентрация паров при испарении разлившейся жидкости, определяют по формуле (2.15), а среднюю концентрацию паров в помещении – по формулам (2.12) и (2.13).

8. Продолжительность образования взрывоопасных концентраций в производственном помещении (при повреждении аппаратов с газами или парами) определяют по формулам:

при отсутствии воздухообмена в помещении

![]() ;

(3.14)

;

(3.14)

при наличии воздухообмена в помещении

![]() ,

(3.15)

,

(3.15)

где

![]() - длительность нарастания взрывоопасных

концентраций в помещении, с;

- длительность нарастания взрывоопасных

концентраций в помещении, с;

![]() - свободный объем помещения, м3

(см. п. 10 § 1.2);

- свободный объем помещения, м3

(см. п. 10 § 1.2);

![]() - низкий концентрационный предел

распространения пламени горючего

вещества, об.доли; q

– интенсивность поступления паров или

газов в помещение из аппарата, м3/с;

- низкий концентрационный предел

распространения пламени горючего

вещества, об.доли; q

– интенсивность поступления паров или

газов в помещение из аппарата, м3/с;

![]() ,

(3.16)

,

(3.16)

![]() .

(3.17)

.

(3.17)

Входящие в эти выражения величин определены ранее в пп.1, 2, 3 и 5 настоящего параграфа; - производительность вентиляционной системы, м3/с.

9. Горючие пыли и

волокна, поступающие в производственные

помещения из работающих технологических

аппаратов, постепенно накапливаются в

нем в результате оседания и образования

отложений пыли на полу, оборудовании,

коробах систем вентиляции и тому подобных

поверхностях. Массу отложившейся в

помещении пыли к моменту аварии

![]() определяют по формуле

определяют по формуле

![]() ,

(3.18)

,

(3.18)

где

![]() - доля горючей пыли в общей массе отложений

пыли;

- доля горючей пыли в общей массе отложений

пыли;

![]() - масса пыли, оседающей на труднодоступных

для уборки поверхностях в помещении за

период времени между генеральными

уборками, кг;

- масса пыли, оседающей на труднодоступных

для уборки поверхностях в помещении за

период времени между генеральными

уборками, кг;

![]() - масса пыли, оседающей на доступных для

уборки поверхностях в помещении за

период времени между текущими уборками,

кг.

- масса пыли, оседающей на доступных для

уборки поверхностях в помещении за

период времени между текущими уборками,

кг.

Массу осевшей пыли и можно определить из следующего выражения

![]() ,

(3.19)

,

(3.19)

где

![]() - толщина отложений пыли, м;

- толщина отложений пыли, м;

![]() - площадь i-ых

поверхностей, имеющих отложения пыли

толщиной

,

м2;

- площадь i-ых

поверхностей, имеющих отложения пыли

толщиной

,

м2;

![]() - насыпная плотность отложений пыли,

кг/м3;

- насыпная плотность отложений пыли,

кг/м3;

![]() - коэффициенты эффективности пылеуборки,

=0,6-0,9.

- коэффициенты эффективности пылеуборки,

=0,6-0,9.

Массу взвихрившихся

отложений пыли

![]() определяют по формуле

определяют по формуле

![]() ,

(3.20)

,

(3.20)

где

![]() =0,9

– доля отложений в помещении пыли,

способной перейти во взвешенное состояние

при аварии.

=0,9

– доля отложений в помещении пыли,

способной перейти во взвешенное состояние

при аварии.

Массу пыли,

поступившей в помещение из аварийного

аппарата

![]() ,

определяют по формуле

,

определяют по формуле

![]() ,

(3.21)

,

(3.21)

где

![]() - масса горючей пыли, выходящей из

разрушенного аппарата, кг; q

– производительность устройства,

подающего пылевидный материал в аппарат,

кг/с;

- время отключения, с (см. п.5 данного

параграфа); К

- масса горючей пыли, выходящей из

разрушенного аппарата, кг; q

– производительность устройства,

подающего пылевидный материал в аппарат,

кг/с;

- время отключения, с (см. п.5 данного

параграфа); К![]() - коэффициент пыления;

- коэффициент пыления;

![]() при размере частиц пыли менее 0,35 мм и

при размере частиц пыли менее 0,35 мм и

![]() в

остальных случаях.

в

остальных случаях.

Концентрацию

взвешенной в воздухе помещения пыли

![]() ,образовавшейся

в результате аварии (полного разрушения

аппарата), определяют по формуле

,образовавшейся

в результате аварии (полного разрушения

аппарата), определяют по формуле

![]() .

(3.22)

.

(3.22)

10. Максимальную

безопасную для людей (предельно

допустимую) массу

![]() горючих газов, паров ЛЖВ и ГЖ и пылей

при взрыве в помещении взрывоопасной

смеси определяют по формуле

горючих газов, паров ЛЖВ и ГЖ и пылей

при взрыве в помещении взрывоопасной

смеси определяют по формуле

![]() ,

(3.23)

,

(3.23)

где

-

свободный объем помещения, м3;

![]() -

плотность помещения воздуха в помещении

до взрыва при температуре

-

плотность помещения воздуха в помещении

до взрыва при температуре

![]() ,

кг/м3;

,

кг/м3;

![]() -

низшая теплота сгорания вещества, Дж/кг

(см. табл. 25 приложения); z

– доля участия горючего во взрыве,

принимая из следующей таблицы:

-

низшая теплота сгорания вещества, Дж/кг

(см. табл. 25 приложения); z

– доля участия горючего во взрыве,

принимая из следующей таблицы:

Вид горючего вещества

|

z |

Водород, пары ВОТ, нагретые до температуры вспышки и выше, и вещества, способные взрываться при контакте с водой, кислородом воздуха и друг с другом |

1

|

Горючие газы (за исключением водорода), горючие пыли и волокна

|

0,5 |

Пары ЛВЖ и ГЖ (за исключением ВОТ), нагретые выше температуры вспышки |

0,3 |

Аэрозоли жидкостей

|

0,3 |

Пары ЛВЖ и ГЖ, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля |

0 |

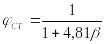

11. При обращении в технологическом процессе индивидуальных горючих газов и паров ЛВЖ и ГЖ, состоящих из атомов C, H, O, N, Cl, Br, I, F, максимальную безопасную для людей массу этих веществ определяют по формуле

,

(3.24)

,

(3.24)

где

![]() - плотность пара или газа при температуре

воздуха в помещении

,

кг/м3;

- плотность пара или газа при температуре

воздуха в помещении

,

кг/м3;

![]() - стехиометрическая концентрация

горючего вещества, вычисляемая по

формуле

- стехиометрическая концентрация

горючего вещества, вычисляемая по

формуле

,

(3.25)

,

(3.25)

где

![]() - стехиометрический коэффициент при

кислороде в реакции сгорания;

- стехиометрический коэффициент при

кислороде в реакции сгорания;![]() ,

,

![]() ,

,

![]() и

и

![]() - соответственно число атомов C,

H,

O,

галоидов (Cl,

Br,

I,

F)

и N

в молекуле горючего;

- соответственно число атомов C,

H,

O,

галоидов (Cl,

Br,

I,

F)

и N

в молекуле горючего;

![]() - степень повышения давления при взрыве

в замкнутом объеме, определяемая из

выражения

- степень повышения давления при взрыве

в замкнутом объеме, определяемая из

выражения

![]() ,

(3.26)

,

(3.26)

где

![]() - максимальное давление взрыва горючей

смеси, Па; величина

для некоторых веществ приведена в табл.

23 приложения.

- максимальное давление взрыва горючей

смеси, Па; величина

для некоторых веществ приведена в табл.

23 приложения.