- •1. Стресс. Общая характеристика.

- •2 Концепция Селье. Общий адаптационный синдром.

- •3. Пути и причины возникновения стресса .Фрустрация.

- •С.Розенцвейг выделил три типа ситуаций-фрустраторов:

- •Позитивные эффекты фрустрации:

- •Негативные эффекты фрустрации:

- •Поведение в состоянии фрустрации:

- •4. Механизмы совладения со стрессом. Копинг- реакции. Защитные механизмы личности.

- •Выделяются следующие способы совпадающего поведения:

- •1 Копинг,ориентированный на ситуацию

- •2. Копигг,ориентированный на репрезентацию

- •5.Психотравма.

- •По интенсивности психических травм их нужно делить на:

- •6.Стресс и связанные с ним заболевания:

- •1Расстройства тревожности:

- •2. Симптомы панического расстройства.

- •3. Симптомы фобических расстройств.

- •7.Острое горе - определение понятия, динамика проявлений. Типичные симптомы:

- •Нетипичные , патологические симптомы:

- •Причины застревания на стадии «острого горя»

- •Тактика работы медицинского персонала:

- •Помощь в зависимости от стадии горя.

- •Тактика работы с детьми, потерявших родителей или других членов семьи.

Негативные эффекты фрустрации:

Паника, потеря контроля

Когнитивная ограниченность, невозможность рационального мышления

Дезорганизация деятельности, снижение эффективности

Формирование агрессивности, возбудимости, враждебности, негативизма (при частых ф.- «свободно плавающий гнев»)

Поведение в состоянии фрустрации:

Двигательное возбуждение, бесцельное и неупорядоченное

Апатия

Агрессия и деструкция, разрушение окружающего, причинение вред

Стереотипия – тенденция к слепому, бессмысленному повторению фиксированных форм поведения

Регрессия

4. Механизмы совладения со стрессом. Копинг- реакции. Защитные механизмы личности.

Копинг-поведение - форма поведения, отражающая готовность индивида решать жизненные проблемы. Это поведение, направленное на приспособление к обстоятельствам и предполагающее сформированное умение использовать определенные средства для преодоления эмоционального стресса. При выборе активных действий повышается вероятность устранения воздействия стрессоров на личность.

По степени конструктивности копинг - механизмы разделяются на три группы:

а)конструктивные

-планирование решения,

-самоконтроль,

-поиск социальной поддержки,

б)относительно конструктивные:

-принятие ответственности,

-положительная переоценка

в)неконструктивные

-конфронтативный копинг,

-дистанцирование,

- бегство – избегание

Выделяются следующие способы совпадающего поведения:

1 Копинг,ориентированный на ситуацию

активное влияние

бегство

пассивность

2. Копигг,ориентированный на репрезентацию

поиск информации

вытеснение информации

копинг,ориентированный на оценку

переоценка (придание смысла)

изменение цели

Совпадающее поведение реализуется посредством применения различных копинг-стратегий на основе ресурсов личности и среды. Одним из самых важных ресурсов среды является социальная поддержка.

К личностным ресурсам относятся :

адекватная "Я-концепция",

позитивная самооценка,

низкий нейротизм,

интернальный локус контроля,

оптимистическое мировоззрение,

эмпатический потенциал,

аффилиативная тенденция (способность к межличностным связям)

Основной вопрос в исследовании копинг-процесса пациентов с разными видами патологии и инвалидности — это понимание того, почему люди отличаются столь сильно между собой в ответе па похожие жизненные события и как эти различные реакции влияют на результат приспособления

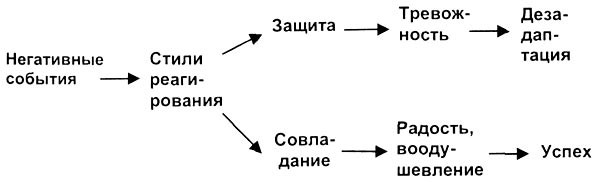

Рис.1. Функционирование стилей реагирования (Haan, 1977)

Психологическая зашита, характеризуется отказом индивидуума от решения проблемы и связанных с этим конкретных действий ради сохранения комфортного состояния.

В то же время способы совладения подразумевают необходимость проявить конструктивную активность, пройти через ситуацию, пережить событие, не уклоняясь от неприятностей.

Копиг-стратегии пациентов..

могут проявляться когнитивными, эмоциональными и поведенческими стратегиями функционирования личности больного.

К когнитивным стратегиям относятся следующие: отвлечение или переключение мыслей на другие, «более важные» темы, чем болезнь; принятие болезни как чего-то неизбежного, проявление своего рода определенной философии стоицизма; диссимуляция болезни, игнорирование, снижение ее серьезности, даже подшучивание над болезнью; сохранение апломба, стремление не показывать своего болезненного состояния другим; проблемный анализ болезни и ее последствий, поиск соответствующей информации, расспрос врачей, обдумывание, взвешенный подход к решениям; относительность в оценке болезни, сравнение с другими, находящимися в худшем положении; религиозность, стойкость в вере («со мною Бог»); придание болезни значения и смысла, например отношение к болезни как к вызову судьбы или проверке стойкости духа и др.; самоуважение — более глубокое осознание собственной ценности как личности. Эмоциональные стратегии проявляются в виде: переживания протеста, возмущения, противостояния болезни и ее последствиям; эмоциональной разрядки — отреагирования чувств, вызванных болезнью, например, плачем; изоляции — подавления, недопущения чувств, адекватных ситуации; пассивного сотрудничества — доверия с передачей ответственности психотерапевту; покорности, фатализма, капитуляции; самообвинения, возложения вины на себя; переживания злости, раздражения, связанных с ограничением жизни болезнью; сохранения самообладания — равновесия, самоконтроля. Поведенческими стратегиями являются следующие: отвлечение — обращение к какой-либо деятельности, уход в работу; альтруизм — забота о других, когда собственные потребности отодвигаются на второй план; активное избегание — стремление избегать «погружения» в процесс лечения; компенсация — отвлекающее исполнение каких-то собственных желаний, например покупка чего-то для себя; конструктивная активность — удовлетворение какой-то давней потребности, например совершить путешествие; уединение — пребывание в покое, размышление о себе; активное сотрудничество — ответственное участие в диагностическом и лечебном процессе; поиск эмоциональной поддержки — стремление быть выслушанным, встретить содействие и понимание.

Наиболее продуктивными из них являются: активное сотрудничество пациента в диагностическом и лечебном процессе, активный поиск поддержки в терапевтической и социальной среде, проблемный анализ болезни и ее последствий, разумная степень игнорирования болезни и юмористический подход к ней (определенное дистанцирование в отношении к проявлениям заболевания), стоицизм и терпеливость, сохранение самообладания, противостояние болезни, эмоциональная разрядка и альтруизм.

В процессе действия стрессора на личность происходит первичная оценка, на основании которой определяют тип создавшейся ситуации - угрожающий или благоприятный . Именно с этого момента формируются механизмы личностной защиты. Лазарус рассматривал эту защиту (процессы совладения) как способность личности осуществлять контроль над угрожающими, расстраивающими или доставляющими ей удовольствие ситуациями.

Процессы совладения являются частью эмоциональной реакции. От них зависит сохранение эмоционального равновесия. Они направлены на уменьшение, устранение или удаление действующего стрессора. На этом этапе осуществляется вторичная оценка последнего.

Результатом вторичной оценки становится один из трех возможных типов стратегии совладения:

- непосредственные активные поступки индивида с целью уменьшения или устранения опасности (нападение или бегство, восторг или любовное наслаждение);

- косвенная или мыслительная форма без прямого воздействия, невозможного из-за внутреннего или внешнего торможения, например вытеснение ("это меня не касается"), переоценка ("это не так уж и опасно"), подавление, переключение на другую форму активности, изменение направления эмоции с целью ее нейтрализации и т. д.;

- совладение без эмоций, когда угроза личности не оценивается как реальная (соприкосновение со средствами транспорта, бытовой техникой, повседневными опасностями, которых мы успешно избегаем)

Психологическая защита личности – в психоанализе – это психологические стратегии, с помощью которых люди (инстанции «Я», «Эго») избегают или снижают интенсивность таких негативных состояний, как конфликт, фрустрация, тревога и дистресс. Ситуации, требующие «психологической защиты личности» характеризуются реальной или кажущейся угрозой целостности личности, ее идентичности и самооценке. Действия защитных механизмов способны разрушать и искажать различные аспекты реальности. Причиной внутриличностного конфликта может быть борьба между Я, Оно и Сверх-Я. Психологическая защита личности направлена, в конечном счете, на сохранение стабильности самооценки личности, ее образа Я и образа мира, что достигается:

1) устранением из сознания источников конфликтных переживаний;

2) их трансформацией, направленной на предупреждение конфликта;

3) снижением остроты переживаний.

Одними из наиболее часто встречающихся могут быть названы следующие:

Отрицание. Когда реальная действительность для человека весьма неприятна, он “закрывает на нее глаза”, прибегает к отрицанию ее существования, или старается снизить серьезность возникающей для его “Сверх-Я” угрозы. Одна из наиболее распространенных форм такого поведения неприятие, отрицание, критики в свой адрес со стороны других людей, утверждение, что то, что критикуется, на самом деле не существует.

Вытеснение – скрывает, изгоняет или забывает идею или чувство (избирательное забывание материала, связанного с конфликтом и напряжением);

Регрессия – возврат к более примитивным (часто, детским) формам поведения и мышления;

Проекция – неосознаваемое приписывание собственных (неприемлемых) личностных характеристик или мотивов другим людям (или даже мистическим силам внешнего мира – «бес попутал»);

Рационализация – рациональное (часто, псевдо-рациональное) объяснение человеком своих желаний и действий, истинные причины которых коренятся в иррациональных, социально и личностно неприемлемых влечениях;

Сублимация – преобразование энергии неприемлемых личностью мотивов (например, сексуальных) в социально приемлемые формы активности (например, искусство);

Интеллектуализация. Это своеобразная попытка уйти из эмоционально угрожающей ситуации путем не как бы отстраненного обсуждения в абстрактных, интеллектуализированных терминах.

Замещение. Оно выражается в частичном, косвенном удовлетворении неприемлемого мотива каким-либо нравственно допустимым способом.

Компенсация. Преодоление реальных или мнимых (воображаемых) недостатков.