- •1.Цель работы.

- •2. Описание лабораторной установки.

- •3. Порядок выполнения работы.

- •5. Вопросы для самопроверки.

- •Работа №4.

- •1.Цель работы.

- •2. Описание лабораторной установки.

- •3. Порядок выполнения работы.

- •5. Вопросы для самопроверки.

- •Работа № 5.

- •1. Цель работы.

- •2. Описание лабораторной установки

- •3. Порядок выполнения работы.

- •4. Отчет.

- •5. Вопросы для самопроверки.

- •Работа № 10. Контроль частоты вращения.

- •1. Цель работы.

- •2. Описание лабораторной установки.

- •3. Порядок выполнения работы.

- •4. Отчет.

- •5. Вопросы для самопроверки.

- •Работа № 11. Проверка логометров.

- •1.Цель работы

- •2. Описание лабораторной установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •5. Вопросы для самопроверки.

- •Литература

- •Приложения

3. Порядок выполнения работы.

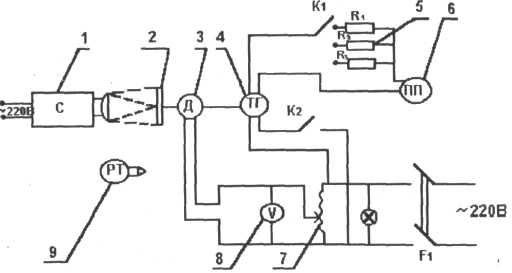

1.Включить автомат F1.

2.Построить статическую характеристику m=f(U) двигателя, для чего меняя через 5В напряжение питания двигателя с помощью РНО-7 по вольтметру 8, измерить частоту вращения диска 2 с помощью ручного тахометра 9.

3.Построить статическую характеристику ВПХ =f(n) тахогенератора 4, для чего включить ключи К1 и К2. Меняя напряжение питания двигателя 3 по вольтметру 8 через 5В снять показания показывающего прибора 6. Повторить операцию для других сопротивлений линии связи R1, R2, R3 подключая их ключом К1.

4. Построить статическую характеристику f = F(n) стробоскопа 1.Для этого включить в сеть стробоскоп. Для каждой частоты вращения диска 2 (меняем напряжение по вольтметру 8 через 5В) подобрать частоту генерации импульсов таким образом, чтобы реперная точка на диске казалась неподвижной.

5.Выполнить статическую обработку данных в соответствии со стандартной методикой по любому из пунктов 2, 3, 4. Количество замеров 8÷10.

4. Отчет.

Отчёт должен содержать: краткую теорию, принципиальную схему лабораторной установки, характеристики n = f(n); UВПХ = f(n); f = F(n) построенные на миллиметровке, краткие выводы, результаты статической обработки данных.

5. Вопросы для самопроверки.

1.Принцип действия механического тахометра?

2.В чём отличие тахогенератора постоянного тока от асинхронного тахогенератора?

3.Как устроены магнитоиндукционные тахометры или индукционные преобразователи с вращающимся полем?

4.Что такое кратный синхронизм?

![]()

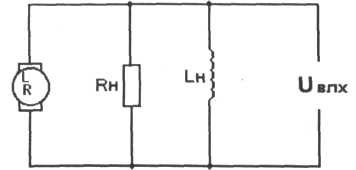

Рис. 1. Электрическая схема ТГ постоянного тока.

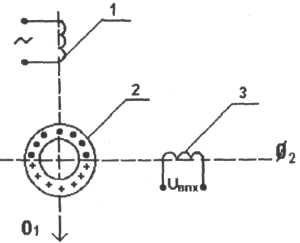

Рис.2 Электрическая схема асинхронного тахогенератора

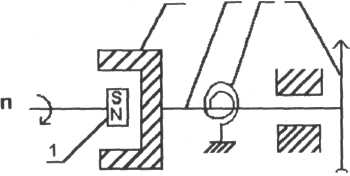

Рис.3. Принципиальная схема индукционного преобразователя с вращающимся полем.

Рис.4 Схема экспериментальной установки

Работа № 11. Проверка логометров.

1.Цель работы

Изучение принципа действия и поверка логометров типа АМ-06 и ЛМП-54.

2. Описание лабораторной установки

Логометрами называются приборы, служащие для измерения токов или напряжений. Это измерительные приборы прямого действия, так как в них отсутствует усилитель и нет обратных связей. Их принцип действия основан на использовании мостовой схемы измерения, состоящей из двух многовитковых проволочных рамок подвижной части, включённых в противоположные плечи моста. Термосопротивление включается последовательно в цепь одной из рамок.

Существуют логометры с различными принципами действия подвижной части, но наибольшее распространение на судах получили магнитоэлектрические, так как они менее чувствительны к колебаниям напряжения источника питания. Подвижная часть таких логометров состоит из каркаса и двух рамок и помещается в неоднородное магнитное поле, создаваемое постоянными магнитами, полюсные наконечники которых выполнены неконцентрическими. На рис. I показана принципиальная схема измерительного механизма логометра. Здесь P1 и Р2 - рамки, жёстко закреплённые на оси каркаса 1, 2 - безмоментные пружины; 3 - неконцентрические полюсные наконечники постоянных магнитов.

Из неоднородности магнитного поля силы F1 и F2, а также моменты M1 и М2 создаваемые силами, при повороте подвижной части изменяются не одинаково:

![]()

Если, например, I1>I2, то рамки будут разворачиваться по часовой стрелке. При этом рамка P1, которая создает больший момент, будет попадать в более слабое магнитное поле, а рамка P2 в более сильное магнитное поле. Уменьшение В1 в первом случае и увеличение В2 во втором приводят в конечном итоге к равенству моментов М1 и М2.

![]()

Так как

![]() и

и

![]() ,

то

,

то

при

![]()

![]()

или

![]()

При отсутствии токов в рамках подвижная часть может занимать любое положение.

Принципиальная схема логометра показана на рис. 2. Здесь R1, R2, R3 образуют три плеча моста, причём сопротивления резисторов R1 и R3 одинаковы. В четвёртое плечо включены: постоянный резистор R4 , термометр сопротивления RT и один соединительный провод с подгоночным резистором Rп2. Второй провод с подгоночным сопротивлением Rп1 относится к плечу R2 Рамки Rp1 и Rp2 логометра подключены к диагонали моста аb. Во вторую диагональ cd подаётся постоянный ток напряжения 4В от источника сетевого питания ИП. Средняя точка е между рамками логометра соединена с вершиной моста С через два последовательно включённых резистора R5 и R6 (первый - манганиновый, а второй - медный), служащих соответственно для получения заданного угла отклонения подвижной части и температурной компенсации прибора. Резисторы Rп1 и Rп2 служат для подгонки сопротивления основных соединительных приборов до градуировочного значения 5 или 150м, указанного на шкале логометра, причём сопротивление каждого провода должно составлять половину общего сопротивления. После подгонки сопротивления проводов правильность её проверяется при помощи контрольного резистора Rk. Для этого до включения питания основные соединительные провода на зажимах головки термометра замыкаются накоротко, а противоположный конец провода, соединённый с зажимом переносится на зажим К. В этом случае при включении питания стрелка логометра должна быть установлена на контрольной (красной) отметке. Схема лабораторной установки показана на рис.3. Она включает в себя: 2 логометра (ЛМ-06 и ЛМП-54); прибор Р 4833, работающий в режиме магазина сопротивления; блок питания - трансформатор Тр и выпрямительный мост V . Включение трансформатора в сеть осуществляется с помощью автомата F1.