- •Часть I

- •Введение

- •Исходный материал для лабораторных работ.

- •Подготовка к лабораторным работам.

- •Рекомендации к составлению определителя минералов.

- •Практические рекомендации.

- •Порядок работы при диагностике минералов

- •Выполнение минералогических зарисовок

- •Форма представления результатов выполнения лабораторной работы

- •Лабораторная работа № 1 Определение диагностических признаков минералов.

- •Силикаты. Общие сведения.

- •Лабораторная работа № 2. Диагностика островных силикатов.

- •Лабораторная работа № 3. Диагностика кольцевых силикатов.

- •Лабораторная работа № 4. Диагностика цепочечных силикатов.

- •Лабораторная работа № 5. Диагностика ленточных силикатов.

- •Лабораторная работа № 6. Диагностика слоистых силикатов.

- •Лабораторная работа № 7. Диагностика каркасных силикатов.

- •Приложение 1.

- •Приложение 2.

- •Рекомендуемая литература

Лабораторная работа № 4. Диагностика цепочечных силикатов.

Пироксены относятся к подклассу цепочечных силикатов с цепочками кремнекислородных тетраэдров в качестве радикалов [SiO3]n. Физические свойства описываемых здесь минералов находятся в соответствии с их кристаллической структурой – вытянутых в одном направлении анионных комплексов:

- минеральные индивиды вытянуты в одном направлении,

- резко выраженная спайность по призме согласно вытянутости индивидов,

- менее плотная упаковка и как следствие, меньший удельный вес, чем у островных силикатов.

Происхождение названия «пироксены» связано с греческими словами “пир” - огонь и “ксенос” - чуждый. Пироксены длительное время не признавались первичной составной частью изверженных пород. Но это в целом не соответствует действительности. Пироксены кристаллизуются главным образом из магматического расплава и в противоположность амфиболам имеют простой химический состав. У этих групп минералов много общего. Пироксены образуются в качестве первичных минералов из расплавов основного состава, весьма распространены в породах габбровой группы и в базальтах, реже встречаются в метаморфических породах, скарнах и в близких им типах пород. Их доля в составе земной коры достигает 6 - 8%.

В химический состав пироксенов входят окислы магния, железа, кальция, реже натрия и алюминия, а также кремнекислота. Ранее считалось, что в их химическом составе никогда не присутствуют группы [ОН] и молекулы воды, однако согласно современным исследованиям, были найдены минералы по структуре соответствующие ромбическим пироксенам, но включающие в свои кристаллические решетки гидроксильную группу [ОН], F и молекулы воды. В противоположность им, амфиболы обычно обогащены алюминием, содержат воду и летучие компоненты.

По кристаллографическим признакам выделяют две подгруппы: моноклинные и ромбические пироксены. Однако согласно новейшим рентгенометрическим данным ромбические пироксены оказались псевдоромбическими, состоящими из тонко сдвойни-кованных моноклинных индивидов. Так как прежнее деление прочно вошло в мировую науку, то мы сохраним прежнюю номенклатуру.

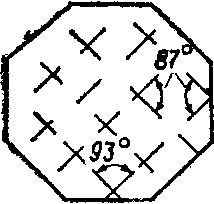

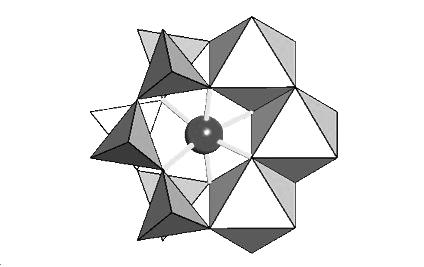

Пироксены однозначно отличаются oт амфиболов по углу между трещинами спайности, ориентированными перпендикулярно базальной плоскости. Спайный угол у пироксенов составляет около 85° (см рисунок — поперечный разрез кристалла пироксена), а у амфиболов он равен 124°. Кремнекислородные тетраэдры образуют простые ленты или двойные цепочки (см. рисунок— кристаллическая структура в проекции, параллельной оси с).

Рис.42. Система трещин спйности у пироксенов.

Классификация пироксенов.

Моноклинные пироксены.

Каноит |

(Mn,Mg)2[Si2O6] |

Пижонит |

(Mg,Fe,Ca)(Mg,Fe)[Si2O6] |

Диопсид |

CaMg[Si2O6] |

Геденбергит |

CaFe[Si2O6] |

Йохансенит |

CaMn[Si2O6] |

Петедуннит |

Ca(Zn,Mn,Fe,Mg) [Si2O6] |

Авгит |

(Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)[(Si,Al)2O6] |

Омпацит |

(Ca,Na)(Mg,Fe,Al) [Si2O6] |

Эссенеит |

CaFe[AlSiO6] |

Сподумен |

LiAl[Si2O6] |

Жадеит |

Na(Al,Fe)S[Si2O6] |

Эгирин |

NaFe[Si2O6] |

Намансилит |

NaMn[Si2O6] |

Жервизит |

(Na,Ca,Fe)(Sc,Mg,Fe)[Si2O6] |

Натальяит |

Na(V,Cr)[Si2O6] |

Космохлор |

NaCr[Si2O6] |

Ромбические пироксены.

Группа гиперстена |

Гиперстен |

(Mg,Fe)2[Si2O6] |

Энстатит |

Mg2[Si2O6] |

|

Ферросилит |

(Fe,Mg)2[Si2O6] |

|

Донпикорит |

(Mn,Mg)Mg[Si2O6] |

|

Нчванингит |

Mn2SiO3(OH)2·(H2O) |

|

Группа виноградовита |

Магнокарфолит |

MgAl2[Si2O6] |

Феррокарфолит |

(Fe,Mg)Al2[Si2O6] |

|

Карфолит |

MnAl2[Si2O6] (OH)4 |

|

Балифолит |

BaMg2LiAl3Si4O12(OH,F)8 |

|

Лоренценит |

Na2Ti2Si2O9 |

|

Линтисит |

Na3LiTi2Si4O14·2(H2O) |

|

Виноградовит |

(Na,K)4Ti4(Si,Al)8O26·3(H2O,Na) |

|

Группа шаттукита |

Шаттукит |

Cu5(SiO3)4(OH)2 |

Группа планшеита |

Планшеит |

Cu8Si8O22(OH)4·(H2O) |

Рис. 43 Структура моноклинных пироксенов.

МОНОКЛИННЫЕ ПИРОКСЕНЫ

Авгит, Ca(Mg, Fe, Al) [(Si, А1)2O6]

Название происходит от греч. “ауге”—блеск (кристаллы авгита часто имеют блестящие грани). Минерал группы пироксенов.

Х имический

состав. Изменчив; окись кальция

(СаО) 16—20%, окись магния (MgO)

11,5—17,5%, закись железа (FeO) 5—10%, окись

железа (Fe2О3) 1,5—8%, окись

алюминия (Аl2О3) 4,5—7,8%, окись

титана (TiО2) 0,2—1.25%, двуокись

кремния (SiO2) 46—50,5%.

Цвет.

Черный с буроватым оттенком,

зеленовато-черный, темно-зеленый.

Блеск.

Стеклянный.

Прозрачность.

Непрозрачный, просвечивающий.

Черта.

Белая.

Твердость. 5—6.

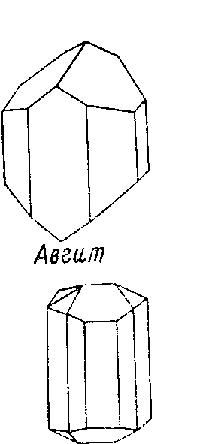

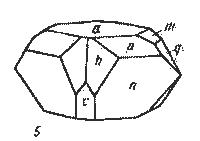

Рис.44.

Кристалл авгита

имический

состав. Изменчив; окись кальция

(СаО) 16—20%, окись магния (MgO)

11,5—17,5%, закись железа (FeO) 5—10%, окись

железа (Fe2О3) 1,5—8%, окись

алюминия (Аl2О3) 4,5—7,8%, окись

титана (TiО2) 0,2—1.25%, двуокись

кремния (SiO2) 46—50,5%.

Цвет.

Черный с буроватым оттенком,

зеленовато-черный, темно-зеленый.

Блеск.

Стеклянный.

Прозрачность.

Непрозрачный, просвечивающий.

Черта.

Белая.

Твердость. 5—6.

Рис.44.

Кристалл авгита

Плотность. 3,3—3,5.

Излом. Раковистый. Сингония. Моноклинная. Форма кристаллов. Короткостолбчатые, игольчатые, толстотаблитчатые. Кристаллическая структура. Простые цепочки ионов. Класс симметрии. Призматический — 2/m. Отношение осей. 1,1:1: 0,6; р~105°. Спайность. Средняя по призме; угол между плоскостями спайности 87 и 89° (см. рисунок—базальное сечение с трещинами спайности). Агрегаты. Сплошные, зернистые, плотные, игольчатые. П. тр. Плавится в черное стекло. Поведение в кислотах. Лишь титанавгит полностью растворяется в кипящей соляной кислоте.

Сопутствующие минералы. Плагиоклазы, биотит, магнетит, пирит, халькопирит и др. Сходные минералы. Роговая обманка (амфибол).

Практическое значение. Не имеет.

Происхождение. Чаще всего породообразующий минерал различных магматических пород; встречается прежде всего в основных эффузивных породах, в том числе в базальтах, отчасти в андезитах, фонолитах и вулканических пеплах. Распространен повсеместно.

Минералы диопсид и геденбергит образуют изоморфный ряд. Кроме того, диопсид образует изоморфные смеси с жадеитом и эгирином.

Геденбергит CaFe2+[Si2O6]

Название – в честь шведского химика Геденберга. Минерал группы пироксенов

Химический состав. (СаО) 22,2%, закись железа (FeO) 29,4%, кремнезем (SiO2) 48,4%.

Ц вет. Оливково-зеленый, темно-зеленый, луково-зеленый. Блеск. Стеклянный. Прозрачность. Просвечивающий. Черта. Светло-зеленая, светло-серая. Твердость. 5,5—6. Рис.45. Кристалл геденбергита

Плотность. 3,5—3,6. Сингония. Моноклинная. Форма кристаллов. Шестоватые, радиально-лучистые. Кристаллическая структура. Простые ионные цепочки. Класс симметрии. Призматический — 2/m. Спайность. Хорошая по (110), по призме под углом 87°. Агрегаты. Зернистые. П. тр. Сплавляется в черное магнитное стекло. Поведение в кислотах. Разлагается с трудом.

Сопутствующие минералы. Магнетит, халькопирит, пирротин, гранат и др.

Практическое значение. Не имеет.

Происхождение и месторождения. Образуется в процессе контактового метасоматоза (в известково-силикатных породах и скарнах). Казахстан и др. (РОССИЯ).

Диопсид — CaMg [Si2O6].

Название происходит от греч. “ди” — дважды и “опсис” — появление (в связи с двумя типами облика кристаллов).

Химический состав—содержание (в %): СаО— 25,9; MgO—18,5; SiO,—55,6; обычны примеси железа, марганца, алюминия, хрома, ванадия, титана.

Цвет — серый, иногда бесцветный, с увеличением содержания железа становится зеленым; разновидности: виолан — фиолетовый и голубой (с примесями Мп и Сг), хромдиопсид — густо-зеленый (с примесью Сг), лавровит — яблочно-зеленый (с примесями V и Сг)

Черта — белая.

Б леск

— стеклянный, жирный.

леск

— стеклянный, жирный.

Прозрачность — прозрачный до непрозрачного.

Твердость —5,5—6

Плотность —3,3—3,4 г/см3.

Излом — ступенчатый до неровного.

Сингония — моноклинная, призматический вид симметрии.

Спайность—ясная по (100);часто отдельность по (001|.

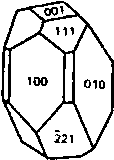

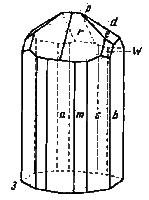

. Рис.46. Кристалл диопсида

Встречается в виде короткопризматических, реже таблитчатых кристаллов с главными простыми формами: (100}, (010), (111), (001), (101), (221), (310). Часто наблюдаются двойники по (100) (полисинтетические), (101) и (122). Распространены зернистые выделения, шестоватые и радиально-лучистые агрегаты. Является породообразующим минералом многих основных магматических пород и ультрамафитов, типичен также для контактово-метасоматических образований (скарны, апогаббровые мета-соматиты в серпентинитах и т. п.).

Коллекционный материал представлен хорошо ограненными просвечивающими и непрозрачными кристаллами диопсида в основном зеленого цвета, развитыми в магнезиальных скарнах. Крупные (до 30 см в длину) кристаллы диопсида, ассоциирующего с кристаллами флогопита, скаполита, полевого шпата и апатита, выявлены на Слюдянке (Иркутская область) и алданских месторождениях (Якутская АССР). Хорошие кристаллы диопсида найдены на Южном Урале среди хлоритовых сланцев, в состав которых входят также гранаты, клинохлор и другие минералы. Значительный интерес представляют красивые желтые и зеленые камни с эффектом “кошачьего глаза” (Бирма), а также темно-зеленые и черные кристаллы с астеризмом в виде четырехлучевой звезды (Индия), фиолетовый виолан (Италия) и другие редкие разновидности диопсида.

Ювелирным и коллекционным камнем являются желтовато- и темно-зеленые кристалл лы хромдиопсида из диопсид-ортоклаз-вермикулитовых жил в дунитах (Инаглинское месторождение на Алдане).

Для диопсида, в отличие от близкого к нему авгита, характерны столбчатые восьмиугольные в поперечном сечении кристаллы с развитыми гранями вертикальных пинакоидов, а также более светлый цвет.

Жадеит - NaAl[Si2O6]

Химический состав. Изменчивый. Окись натрия (Na2O) 10—15%, окись алюминия (Аl2O3) 17—26%, двуокись кремния (SiO2) 55—59%; кроме того, закись железа (FeO) 0—5%, окись магния (MgO) 0,2—7%, окись кальция (СаО) 0,3—12%.

Цвет. Белый, зеленоватый, изумрудно-зеленый. Блеск. Стеклянный. Прозрачность. Просвечивающий. Черта. Белая. Твердость. 6—6,5. Плотность. 3,2—3,5. Сингония. Моноклинная. Форма кристаллических выделений. Плотные крипто-кристаллические .массы. Кристаллическая структура. Простые ионные цепочки. Класс симметрии. Призматический — 2/m. Отношение осей. 1,103 : 1 : 0,609; b=107026/. Агрегаты. Плотные, волокнистые, войлокоподобные; образуют линзы в гнейсах. П. тр. Плавится в полупрозрачное стекло (нефрит не плавится). Поведение в кислотах. Растворяется после сплавления.

Сопутствующие минералы. Породообразующие минералы гнейсов.

Сходные минералы. Нефрит (амфибол).

Практическое значение. Полудрагоценный камень, используется в ювелирном деле. В доисторическое время применялся для изготовления различных предметов “жадеитовой культуры”.

Происхождение и районы распространения. Жадеит образуется при метаморфизме (огнейсовании) пород, богатых щелочами (натрием), особенно в ходе горообразовательных процессов. Известные районы распространения: Мексика, Южная Америка, Китай, Индия и др. Сравнительно редок.

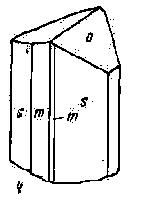

Йохансенит Ca(Mn, Fe2+, Mg)[Si2O6]

Хим состав. Теор. состав для CaMn [Si2O6]: SiO2—48,62, MnO = 28,69, CaO — 22,69. Колебания состава йохансенита, включая его магнезиальные и железистые разновидности (в%): SiO2 50,9—46,3; MnO 27,8—8,9; CaO 23,5—18,8; FeO 13,4 —следы; MgO 9,1—0,2. Характ выдел. Тонкопризматические, игольчатые и волокнистые кристаллы (до 4—15 см), параллельные, сноповидные, радиально-лучистые, сферолитовые агрегаты.

Сингония. Моноклинная. Спайность. совершенная по (110), отдельность по (001), (100) и (010).

Излом. неровный, до раковистого.

Тв. 6.

Уд. в. от 3,37 [11] до 3,54 [8].

Цвет.

бесцветный, белый, синий, голубой,

сине-зеленый, серый, серовато-зеленый,

бурый, малиново- и розовато-бурый.

Железистый йохансенит светло- или

темно-зеленый. Йохансенит из Родоп

(Болгария) на свежих сколах синий и

аквамариново-синий. На солнечном свету,

вследствие окисления Мn2+,

становится бледно-зеленым, буровато-зеленым,

бежево-зеленым, бледно-кофейным.

Гвоздично-красный и розоватый оттенки

бурого цвета вызваны примесью родонита.

Цвет.

бесцветный, белый, синий, голубой,

сине-зеленый, серый, серовато-зеленый,

бурый, малиново- и розовато-бурый.

Железистый йохансенит светло- или

темно-зеленый. Йохансенит из Родоп

(Болгария) на свежих сколах синий и

аквамариново-синий. На солнечном свету,

вследствие окисления Мn2+,

становится бледно-зеленым, буровато-зеленым,

бежево-зеленым, бледно-кофейным.

Гвоздично-красный и розоватый оттенки

бурого цвета вызваны примесью родонита.

Блеск. стеклянный. Полупрозрачен. С увеличением содержания железа (железистый йохансенит) большей частью утрачивает прозрачность.

Месторождения. Алтын-Топкане (Таджикистан)

Рис.47. Кристалл йохансенита

Сподумен - LiAl[Si2O6]

Название – от греч. “сподуменос” — превращенный в пепел (по цвету) Минерал группы пироксенов, не образует с ними изоморфных смесей.

Химический состав. (Li2O) 8,1%, (Al2O3) 27,4%, (SiO2) 64,5%.

Цвет. Бесцветный, красный, желтый, зеленый. Красиво окрашенные разности (кунцит, гидденит) относятся к драгоценным камням. Блеск. Стеклянный. Прозрачность. Прозрачный. Черта. Белая. Твердость. 6,5—7. Плотность. 3,1—3,2. Спайность. Совершенная по (110) и заметная по (100). Сингония. Моноклинная. Форма кристаллов. Столбчатые, толстотаблитчатые, иногда очень крупные кристаллы. Кристаллическая структура. Простые ионные цепи. Класс симметрии. Призматический — 2/m. Агрегаты. Плотные, пластинчатые, шпатоподобные. П. тр. Вспучивается и окрашивает пламя в красный цвет. Поведение в кислотах. Не растворяется.

С опутствующие

минералы. Кварц, альбит, турмалин,

берилл, касситерит, магнетит и др.

Сходные минералы. Полевые шпаты,

скаполит, амблигонит.

опутствующие

минералы. Кварц, альбит, турмалин,

берилл, касситерит, магнетит и др.

Сходные минералы. Полевые шпаты,

скаполит, амблигонит.

Практическое значение. Важная руда лития (применяемого для легирования). Прозрачные разности—драгоценные камни.

Происхождение. Сподумен встречается в гранитных пегматитах — так называемых сподуменовых пегматитах.

Месторождения. Кейстоун в шт. Южная Дакота (США); Мадагаскар; Варутреск (Швеция).

Рис.48. Кристалл сподумена

Эгирин - NaFe3+[Si2O6]

Х имический

состав. Окись натрия (Nа2О) 13,4%,

окись железа (Fe2О3) 34,6%,

двуокись кремния (SiO2) 52%; примеси,

окисные соединения кальция, марганца,

магния, алюминия, титана. Разновидности

(смешанные кристаллы): эгирин-авгит,

эгирин-диопсид, эгирин-геденбергит.

Цвет.

Зеленовато-черный.

Блеск.

Стеклянный, полуметаллический.

Прозрачность.

Непрозрачный.

Черта.

Светло-зеленая.

Твердость.

6—6,5.

Плотность. 3,6—3,4.

Сингония.

Моноклинная.

Форма кристаллов.

Столбчатые, игольчатые.

Кристаллическая

структура. Простые цепочки ионов.

Класс

симметрии. См. авгит.

Отношение

осей. Как у авгита.

Спайность.

Совершенная по призме (110).

Агрегаты.

Сплошные, волокнистые. П. тр. Легко

плавится.

Поведение в кислотах.

Слабо растворяется.

имический

состав. Окись натрия (Nа2О) 13,4%,

окись железа (Fe2О3) 34,6%,

двуокись кремния (SiO2) 52%; примеси,

окисные соединения кальция, марганца,

магния, алюминия, титана. Разновидности

(смешанные кристаллы): эгирин-авгит,

эгирин-диопсид, эгирин-геденбергит.

Цвет.

Зеленовато-черный.

Блеск.

Стеклянный, полуметаллический.

Прозрачность.

Непрозрачный.

Черта.

Светло-зеленая.

Твердость.

6—6,5.

Плотность. 3,6—3,4.

Сингония.

Моноклинная.

Форма кристаллов.

Столбчатые, игольчатые.

Кристаллическая

структура. Простые цепочки ионов.

Класс

симметрии. См. авгит.

Отношение

осей. Как у авгита.

Спайность.

Совершенная по призме (110).

Агрегаты.

Сплошные, волокнистые. П. тр. Легко

плавится.

Поведение в кислотах.

Слабо растворяется.

Рис.49. Кристалл эгирина

РОМБИЧЕСКИЕ ПИРОКСЕНЫ

Энстатит - Mg2[Si2O6]

Химический состав. (MgO) 30%, (FeO) 9%, (СаО) до 2,5%, (Fe2O3) 0,5%, (Аl2О3) 2,6%, (SiO2) 54,50%. Цвет. Бесцветный, зеленовато-серый. Блеск. Стеклянный. Прозрачность. Непрозрачный, в осколках просвечивающий. Черта. Белая. Твердость. 5,5. Плотность. 3,1—3,3. Сингония. Ромбическая. Форма кристаллов. Призматические, таблитчатые. Кристаллическая структура. Простые цепочки ионов. Класс симметрии. Ромбо-бипирамидалъный. Отношение осей. 2,068 : 1 : 0,590. Спайность. Хорошая по призме, угол между плоскостями спайности составляет 85°. Агрегаты. Обычно плотные, зернистые. П. тр. Плавится с трудом. Поведение в кислотах. Не растворяется.

Месторождения. Урал , Норильск

Бронзит (Mg, Fe)2[Si2O6]

Название Минерал назван так из-за своего бронзового отлива.

Химический состав. Бронзит представляет собой богатую железом разность энстатита, в которой содержится до 14% окиси железа (25% FeSiO3).

Цвет. Бурый, бронзово - бурый, зеленый. Блеск. Полуметаллический, шелковистый. Прозрачность. Непрозрачный. Черта. Белая. Твердость. 5 — 6. Плотность. 3,2 — 3,5. Сингония. Ромбическая. Форма кристаллических выделений. Плотные, крупнозернистые агрегаты. Кристаллическая структура. Простые цепочки ионов(см. пироксены). Класс симметрии. Ромбо - бипирамидальный. Отношение осей. 2,062 : 1 : 0,588. Спайность. Средняя по призме (100), штриховка на плоскостях спайности. Агрегаты. Плотные, сливные. П. тр. Почти не плавится. Поведение в кислотах Почти не растворяется.

Сопутствующие минералы. Оливин, энстатит, диопсид серпентин, хромит, магнетит и др. Сходные минералы. Энстатит, гиперстен.

Практическое значение. Не имеет. Происхождение. Бронзит кристаллизуется из ультраос-новных — основных расплавов и характерен для перидотитов, норитов, габбро; кроме того, является основным компонентом бронзититов, к которым иногда приурочены месторождения хромита и платины. Месторождения. Хоэнштейн-Эрнстталь (так называемые бронзитовые серпентиниты) (ГДР); Урал (РОССИЯ); Краубат (Альпы) (Австрия); Балканский п-ов; Южная Африка.

Гиперстен - (Fe, Mn)2[Si2O6]

Название – от греч. “гипер”—через, “стенос”—сила; название дано из-за большой твердости минерала

Х имический

состав. Окись магния (MgO) 20%, закись

железа (FeO) 18,5%, окись кальция (Саб) 4,5%,

окись железа (Fe2O3) 1,5%, окись

алюминия (Аl2О3) 3,2%, двуокись

кремния (SiO2) 51,0%.

имический

состав. Окись магния (MgO) 20%, закись

железа (FeO) 18,5%, окись кальция (Саб) 4,5%,

окись железа (Fe2O3) 1,5%, окись

алюминия (Аl2О3) 3,2%, двуокись

кремния (SiO2) 51,0%.

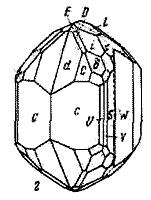

Цвет. Черно-бурый, черный. Блеск. Стеклянный, полуметаллический. Прозрачность. Непрозрачный. Твердость. 6. Рис.50. Кристалл гиперстена

Плотность. 3,4—3,5. Сингония. Ромбическая. Форма кристаллов. Столбчатые, таблитчатые. Кристаллическая структура. Простые ионные цепи. Класс симметрии. Ромбо-бипирамидальный — mmm. Отношение осей. 2,054 : 1 : 0,587. Спайность. Хорошая по призме. Плоскости спайности исштрихованы по (110). Агрегаты. Большей частью плотные, зернистые, листоватые. П. тр. Плавится в зеленовато-черное стекло. Поведение в кислотах. Частично разлагается в НС1.

Сопутствующие минералы. Оливин, энстатит, бронзит, лабрадор, амфибол, кордиерит, пирротин и др.

Практическое значение. Не имеет.

Происхождение. Гиперстен является породообразующим минералом габбро, норитов, пироксенитов (гиперстенитов), андезитов, кордиеритовых гнейсов и других пород.

Местонахождения. Юго-западное Прибайкалье (Россия), побережье п-ова Лабрадор (Канада); Боденмайс (ФРГ) и др.

Виноградовит . (Na,K)4Ti4(Si,Al)8O26·3(H2O,Na)

Название. В честь российского геохимика Александра Виноградова.

Цвет. Обычно нежно сиреневый и розовый, но может быть коричневым и желтоватым.

Блеск. Стеклянный.

Прозрачность. Полупрозрачный, просвечивающий.

Твердость. 5 - 6

Плотность. 3

Сингония. Моноклинная (псевдоромбическая), C2/c.

Форма кристаллов. Саблеподобные кристаллы, собранные в розетки.

Спайность. Совершенная по (010).

Минеральные агрегаты. Радиально-лучистые.

Сопутствующие минералы. Эгирин, анальцим, авгит

Практическое значение. Извлечение Ti, Nb, Ta

Происхождение. Щелочные пегматиты, нефелиновые сиенита.

Месторождения.Ковдор, Ловозеро,Ёна и др.

Донпикорит (Mn,Mg)Mg[Si2O6]

Название. В честь американского минералога из Массачусетского университета Доналда Пикора, открывшего этот минерал в 1984г..

Цвет. Коричнево –оранжевый, иногда зеленовато-коричневый.

Блеск. Сильный стеклянный.

Прозрачность. Полупрозрачен.

Твердость. 5,5 - 6

Плотность. 3

Сингония. Ромбическая.

Форма кристаллов. Столбчатые, таблитчатые.

Спайность. Совершенная по (010)

Минеральные агрегаты. Лучистые.

С опутствующие

минералы. Энстатит, встречается в

зоне окисления сульфидных месторождений.

опутствующие

минералы. Энстатит, встречается в

зоне окисления сульфидных месторождений.

Происхождение. Гидротермальное.

Месторождения. Балмат-Эдвардс (США).

Рис.51. Кристалл донпикорита