- •1. Введение в интеллектуальные системы.................................................................7

- •2. Разработка систем, основанных на знаниях ........................................................36

- •3. Теоретические аспекты инженерии знаний..........................................................55

- •4. Технологии инженерии знаний.............................................................................. 95

- •5. Новые тенденции и прикладные аспекты

- •6. Программный инструментарий разработки систем, основанных на знаниях............................................................................................................................194

- •7. Пример разработки системы, основанной на знаниях ................................….226

- •8. Представление данных и знаний в Интернете...................................................257

- •9. Интеллектуальные Интернет-технологии..........................................................300

- •1. Введение в интеллектуальные системы

- •1.1. Краткая история искусственного интеллекта

- •1.1.1. Предыстория

- •1.1.2. Зарождение нейрокибернетики

- •1.1.3. От кибернетики «черного ящика» к ии

- •1.1.4. История искусственного интеллекта в России

- •1.2. Основные направления исследований в области искусственного интеллекта

- •1.2.1. Представление знаний и разработка систем, основанных на знаниях (knowledge-based systems)

- •1.2.2. Программное обеспечение систем ии (software engineering for Al)

- •1.2.3. Разработка естественно-языковых интерфейсов и машинный перевод (natural language processing)

- •1.2.4. Интеллектуальные роботы (robotics)

- •1.2.5. Обучение и самообучение (machine learning)

- •1.2.6. Распознавание образов (pattern recognition)

- •1.2.7. Новые архитектуры компьютеров (new hardware platforms and architectures)

- •1.2.8. Игры и машинное творчество

- •1.2.9. Другие направления

- •1.3. Представление знаний и вывод на знаниях

- •1.3.1. Данные и знания

- •1.3.2. Модели представления знаний

- •1.3.3. Вывод на знаниях

- •1.4. Нечеткие знания

- •1.4.1. Основы теории нечетких множеств

- •123456789 10 Рис. 1.7. Формирование нечетких множеств

- •1.4.2. Операции с нечеткими знаниями

- •1.5. Прикладные интеллектуальные системы

- •2. Разработка систем, основанных на знаниях

- •2.1. Введение в экспертные системы. Определение и структура

- •2.2. Классификация систем, основанных на знаниях

- •2.2.1. Классификация по решаемой задаче

- •2.2.2. Классификация по связи с реальным временем

- •2.2.3. Классификация по типу эвм

- •2.2.4. Классификация по степени интеграции с другими программами

- •2.3. Коллектив разработчиков

- •2.4. Технология проектирования и разработки

- •2.4.1. Проблемы разработки промышленных эс

- •2.4.2. Выбор подходящей проблемы

- •2.4.3. Технология быстрого прототипирования

- •2.4.4. Развитие прототипа до промышленной эс

- •2.4.5. Оценка системы

- •2.4.6. Стыковка системы

- •2.4.7. Поддержка системы

- •3. Теоретические аспекты инженерии знаний

- •3.1. Поле знаний

- •3.1.1. О языке описания поля знаний

- •3.1.2. Семиотическая модель поля знаний

- •3.1.3. «Пирамида» знаний

- •3.2. Стратегии получения знаний

- •3.3. Теоретические аспекты извлечения знаний

- •3.3.1. Психологический аспект

- •3.3.2. Лингвистический аспект

- •3.3.3. Гносеологический аспект извлечения знаний

- •3.4. Теоретические аспекты структурирования знаний

- •3.4.1. Историческая справка

- •3.4.2. Иерархический подход

- •3.4.3. Традиционные методологии структурирования

- •3.4.4. Объектно-структурный подход (осп)

- •4. Технологии инженерии знаний

- •4.1. Классификация методов практического извлечения знаний

- •4.2. Коммуникативные методы

- •4.2.1. Пассивные методы

- •4.2.2. Активные индивидуальные методы

- •4.2.3. Активные групповые методы

- •4.3. Текстологические методы

- •4.4. Простейшие методы структурирования

- •4.4.1. Алгоритм для «чайников»

- •4.4.2. Специальные методы структурирования

- •4.5. Состояние и перспективы автоматизированного приобретения знаний

- •4.5.1. Эволюция систем приобретения знаний

- •4.5.2. Современное состояние

- •4.6. Примеры методов и систем приобретения знаний

- •4.6.1. Автоматизированное структурированное интервью

- •4.6.2. Имитация консультаций

- •4.6.3. Интегрированные среды приобретения знаний

- •4.6.4. Приобретение знаний из текстов

- •5. Новые тенденции и прикладные аспекты инженерии знаний

- •5.1. Латентные структуры знаний и психосемантика

- •5.1.1. Семантические пространства

- •5.1.2. Методы многомерного шкалирования

- •5.1.3. Использование метафор для выявления «скрытых» структур знаний

- •5.2. Метод репертуарных решеток

- •5.2.1. Основные понятия

- •5.2.2. Методы выявления конструктов Метод минимального контекста

- •5.2.3. Анализ репертуарных решеток

- •5.2.4. Автоматизированные методы

- •5.3. Управление знаниями

- •5.3.1. Что такое «управление знаниями»

- •5.3.2. Управление знаниям и корпоративная память

- •5.3.3. Системы omis

- •5.3.4. Особенности разработки omis

- •5.4. Визуальное проектирование баз знаний как инструмент познания

- •5.4.1. От понятийных карт к семантическим сетям

- •5.4.2. База знаний как познавательный инструмент

- •5.5. Проектирование гипермедиа бд и адаптивных обучающих систем

- •5.5.1. Гипертекстовые системы

- •5.5.2. От мультимедиа к гипермедиа

- •5.5.3. На пути к адаптивным обучающим системам

- •6. Программный инструментарий разработки систем, основанных на знаниях

- •6.1. Технологии разработки программного обеспечения - цели, принципы, парадигмы

- •6.1.1. Основные понятия процесса разработки программного обеспечения (по)

- •6.1.2. Модели процесса разработки по

- •6.1.3. Инструментальные средства поддержки разработки систем по

- •6.2. Методологии создания и модели

- •6.3. Языки программирования для ии и языки представления знаний

- •6.4. Инструментальные пакеты для ии

- •6.5. WorkBench-системы

- •7. Пример разработки системы, основанной на знаниях

- •7.1. Продукционно-фреймовый япз pilot/2

- •7.1.1. Структура пилот-программ и управление выводом

- •7.1.2. Декларативное представление данных и знаний

- •7.1.3. Процедурные средства языка

- •7.2. Психодиагностика – пример предметной области для построения экспертных систем

- •7.2.1. Особенности предметной области

- •7.2.2. Батарея психодиагностических эс «Ориентир»

- •7.3. Разработка и реализация

- •7.3.1. Архитектура системы и ее база знаний

- •7.3.2. Общение с пользователем и опрос испытуемых

- •7.3.3. Вывод портретов и генерация их текстовых представлений

- •7.3.4. Помощь и объяснения в эс «Cattell»

- •8. Представление данных и знаний в Интернете

- •8.1. Язык html и представление знаний 8.1.1. Историческая справка

- •8.1.2. Html - язык гипертекстовой разметки Интернет-документов

- •8.1.3. Возможности представления знаний на базе языка html

- •8.2. Онтологии и онтологические системы

- •8.2.1. Основные определения

- •8.2.2. Модели онтологии и онтологической системы

- •8.2.3. Методологии создания и «жизненный цикл» онтологий

- •8.2.4. Примеры онтологий

- •8.3. Системы и средства представления онтологических знаний

- •8.3.1. Основные подходы

- •8.3.2. Инициатива (ка)2 и инструментарий Ontobroker

- •Средства спецификации онтологий в проекте Ontobroker

- •Формализм запросов

- •Формализм представления и машина вывода

- •Аннотация Web-страниц онтологической информацией

- •8.3.3. Проект shoe - спецификация онтологий и инструментарий Общая характеристика проекта

- •Спецификации онтологий и инструментарий shoe

- •Формализм представления и машина вывода

- •Аннотация Web-документов на базе онтологии

- •Формализм запросов

- •8.3.4. Другие подходы и тенденции

- •9. Интеллектуальные Интернет-технологии

- •9.1. Программные агенты и мультиагентные системы

- •9.1.1. Историческая справка

- •9.1.2. Основные понятия

- •9.2. Проектирование и реализация агентов и мультиагентных систем

- •9.2.1. Общие вопросы проектирования агентов и mac

- •9.2.2. Инструментарий AgentBuilder

- •9.2.3. Система Bee-gent

- •9.3. Информационный поиск в среде Интернет

- •9.3.1. Машины поиска

- •9.3.2. Неспециализированные и специализированные поисковые агенты

- •9.3.3. Системы интеллектуальных поисковых агентов

- •Autonomy и Web compass - системы интеллектуального поиска и обработки информации

- •Проект системы marri

- •Прототип системы OntoSeek

- •(Onto)2 - агент поиска и выбора онтологий

8.2.4. Примеры онтологий

В настоящее время исследования в области онтологий и онтологических систем являются «горячими точками» не только в ИИ, но и в работах по интеллектуализации информационного поиска, в первую очередь, в среде Интернет; в работах по мультиагентным системам; в проектах по автоматическому «извлечению» знаний из текстов на естественном языке; в проектах, ведущихся в смежных областях.

При этом разные авторы вводят различные типизации онтологий [Gruber, 1995; Guarino, 1996], суммируя которые можно выделить классификации по:

• степени зависимости от конкретной задачи или предметной области;

• уровню детализации аксиоматизации;

• «природе» предметной области и т. д.

Дополнительно к этим измерениям можно ввести и классификации, связанные с разработкой, реализацией и сопровождением онтологий, но такая типизация более уместна при обсуждении вопросов реализации онтологических систем. По степени зависимости от конкретной задачи или предметной области обычно различают:

• онтологии верхнего уровня;

• онтологии, ориентированные на предметную область;

• онтологии, ориентированные на конкретную задачу;

• прикладные онтологии.

Онтологии верхнего уровня описывают очень общие концепты, такие как пространство, время, материя, объект, событие, действие и т. д., которые независимы от конкретной проблемы или области. Поэтому представляется разумным, по крайней мере, в теории, унифицировать их для больших сообществ пользователей.

Примером такой общей онтологии является CYC® [Lenat, 1995]. Одноименный проект - CYC® - ориентирован на создание мультиконтекстной базы знаний и специальной машины вывода, разрабатываемой Сусоrр. Основная цель этого гигантского проекта - построить базу знаний всех общих понятий (начиная с таких, как время, сущность и т. д.), включающую семантическую структуру терминов, связей между ними и аксиом. Предполагается, что такая база знаний может быть доступна разнообразным программным средствам, работающим со знаниями, и будет играть роль базы «начальных знаний». В онтологии, по некоторым данным, уже представлены 106 концептов и 105 аксиом. Для представления знаний в рамках этого проекта разработан специальный язык CYCL.

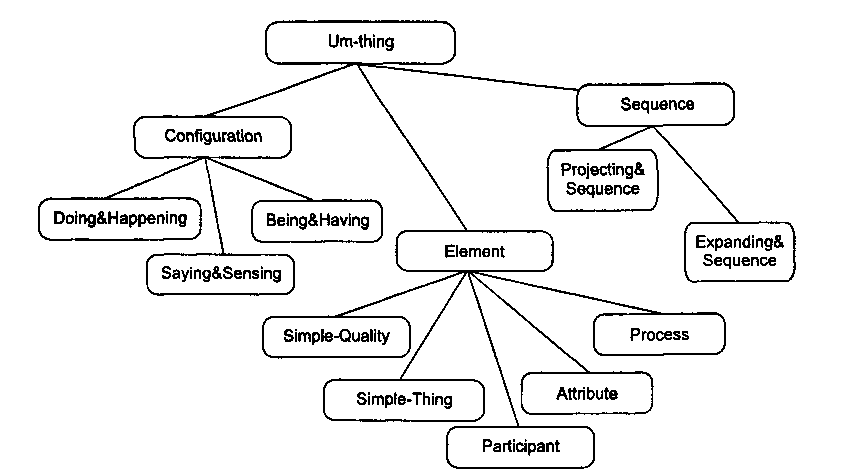

Другим примером онтологии верхнего уровня является онтология системы Generalized Upper Model [Braetman et al., 1994], ориентированная на поддержку процессов обработки естественного языка: английского, немецкого и итальянского. Уровень абстракции этой онтологии находится между лексическими и концептуальными знаниями, что определяется требованиями упрощения интерфейсов с лингвистическими ресурсами. Модель Generalized Upper Model включает таксономию, организованную в виде иерархии концептов (около 250 понятий) и отдельной иерархии связей. Фрагмент системы понятий этой онтологии приведен на рис. 8.10.

В целом же можно констатировать, что, несмотря на отдельные успехи, создание достаточно общих онтологий верхнего уровня представляет собой очень серьезную задачу, которая еще не имеет удовлетворительного решения.

Рис. 8.10. Фрагмент системы понятий онтологии Generalized Upper Mode

Предметные онтологии и онтологии задач описывают, соответственно, словарь, связанный с предметной областью (медицина, коммерция и т. д.) или с конкретной задачей или деятельностью (диагностика, продажи и т. п.) за счет специализации терминов, введенных в онтологии верхнего уровня. Примерами онтологий, ориентированных на определенную предметную область и конкретную задачу, являются TOVE и Plinius соответственно [TOVE, 1999; Van der Vet et al., 1994].

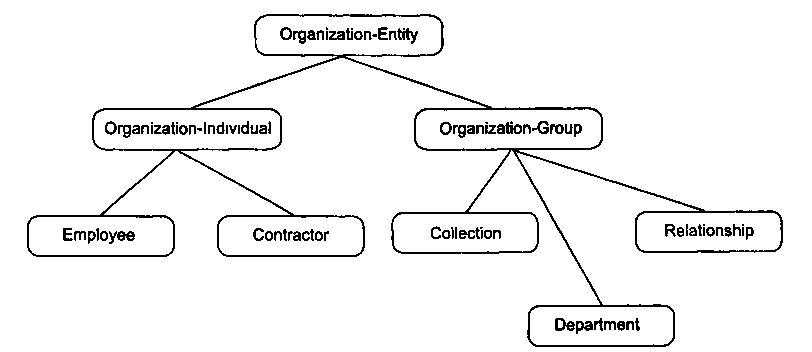

Онтология в системе TOVE (Toronto Virtual Enterprise Project) [TOVE, 1999] предметно ориентирована на представление модели корпорации. Основная цель ее разработки - отвечать на вопросы пользователей по реинжинирингу бизнес-процессов, извлекая эксплицитно представленные в онтологии знания. При этом система может проводить дедуктивный вывод ответов. В онтологии нет средств для интеграции с другими онтологиями. Формально онтология описывается с помощью фреймов. Таксономия понятий онтологии TOVE представлена на рис. 8.11.

Рис. 8.11. Фрагмент таксономии понятий онтологии TOVE

Как показывает анализ работ в этой области, научными сообществами и коллективами создаются онтологии разных типов, но в целом в настоящее время наиболее активно разрабатываются и используются на практике предметные онтологии.

Вместе с тем, независимо от типа онтологии, для их представления и использования требуются специальные алгоритмические средства, к обсуждению которых мы и переходим в следующем параграфе.