- •1. Введение в интеллектуальные системы.................................................................7

- •2. Разработка систем, основанных на знаниях ........................................................36

- •3. Теоретические аспекты инженерии знаний..........................................................55

- •4. Технологии инженерии знаний.............................................................................. 95

- •5. Новые тенденции и прикладные аспекты

- •6. Программный инструментарий разработки систем, основанных на знаниях............................................................................................................................194

- •7. Пример разработки системы, основанной на знаниях ................................….226

- •8. Представление данных и знаний в Интернете...................................................257

- •9. Интеллектуальные Интернет-технологии..........................................................300

- •1. Введение в интеллектуальные системы

- •1.1. Краткая история искусственного интеллекта

- •1.1.1. Предыстория

- •1.1.2. Зарождение нейрокибернетики

- •1.1.3. От кибернетики «черного ящика» к ии

- •1.1.4. История искусственного интеллекта в России

- •1.2. Основные направления исследований в области искусственного интеллекта

- •1.2.1. Представление знаний и разработка систем, основанных на знаниях (knowledge-based systems)

- •1.2.2. Программное обеспечение систем ии (software engineering for Al)

- •1.2.3. Разработка естественно-языковых интерфейсов и машинный перевод (natural language processing)

- •1.2.4. Интеллектуальные роботы (robotics)

- •1.2.5. Обучение и самообучение (machine learning)

- •1.2.6. Распознавание образов (pattern recognition)

- •1.2.7. Новые архитектуры компьютеров (new hardware platforms and architectures)

- •1.2.8. Игры и машинное творчество

- •1.2.9. Другие направления

- •1.3. Представление знаний и вывод на знаниях

- •1.3.1. Данные и знания

- •1.3.2. Модели представления знаний

- •1.3.3. Вывод на знаниях

- •1.4. Нечеткие знания

- •1.4.1. Основы теории нечетких множеств

- •123456789 10 Рис. 1.7. Формирование нечетких множеств

- •1.4.2. Операции с нечеткими знаниями

- •1.5. Прикладные интеллектуальные системы

- •2. Разработка систем, основанных на знаниях

- •2.1. Введение в экспертные системы. Определение и структура

- •2.2. Классификация систем, основанных на знаниях

- •2.2.1. Классификация по решаемой задаче

- •2.2.2. Классификация по связи с реальным временем

- •2.2.3. Классификация по типу эвм

- •2.2.4. Классификация по степени интеграции с другими программами

- •2.3. Коллектив разработчиков

- •2.4. Технология проектирования и разработки

- •2.4.1. Проблемы разработки промышленных эс

- •2.4.2. Выбор подходящей проблемы

- •2.4.3. Технология быстрого прототипирования

- •2.4.4. Развитие прототипа до промышленной эс

- •2.4.5. Оценка системы

- •2.4.6. Стыковка системы

- •2.4.7. Поддержка системы

- •3. Теоретические аспекты инженерии знаний

- •3.1. Поле знаний

- •3.1.1. О языке описания поля знаний

- •3.1.2. Семиотическая модель поля знаний

- •3.1.3. «Пирамида» знаний

- •3.2. Стратегии получения знаний

- •3.3. Теоретические аспекты извлечения знаний

- •3.3.1. Психологический аспект

- •3.3.2. Лингвистический аспект

- •3.3.3. Гносеологический аспект извлечения знаний

- •3.4. Теоретические аспекты структурирования знаний

- •3.4.1. Историческая справка

- •3.4.2. Иерархический подход

- •3.4.3. Традиционные методологии структурирования

- •3.4.4. Объектно-структурный подход (осп)

- •4. Технологии инженерии знаний

- •4.1. Классификация методов практического извлечения знаний

- •4.2. Коммуникативные методы

- •4.2.1. Пассивные методы

- •4.2.2. Активные индивидуальные методы

- •4.2.3. Активные групповые методы

- •4.3. Текстологические методы

- •4.4. Простейшие методы структурирования

- •4.4.1. Алгоритм для «чайников»

- •4.4.2. Специальные методы структурирования

- •4.5. Состояние и перспективы автоматизированного приобретения знаний

- •4.5.1. Эволюция систем приобретения знаний

- •4.5.2. Современное состояние

- •4.6. Примеры методов и систем приобретения знаний

- •4.6.1. Автоматизированное структурированное интервью

- •4.6.2. Имитация консультаций

- •4.6.3. Интегрированные среды приобретения знаний

- •4.6.4. Приобретение знаний из текстов

- •5. Новые тенденции и прикладные аспекты инженерии знаний

- •5.1. Латентные структуры знаний и психосемантика

- •5.1.1. Семантические пространства

- •5.1.2. Методы многомерного шкалирования

- •5.1.3. Использование метафор для выявления «скрытых» структур знаний

- •5.2. Метод репертуарных решеток

- •5.2.1. Основные понятия

- •5.2.2. Методы выявления конструктов Метод минимального контекста

- •5.2.3. Анализ репертуарных решеток

- •5.2.4. Автоматизированные методы

- •5.3. Управление знаниями

- •5.3.1. Что такое «управление знаниями»

- •5.3.2. Управление знаниям и корпоративная память

- •5.3.3. Системы omis

- •5.3.4. Особенности разработки omis

- •5.4. Визуальное проектирование баз знаний как инструмент познания

- •5.4.1. От понятийных карт к семантическим сетям

- •5.4.2. База знаний как познавательный инструмент

- •5.5. Проектирование гипермедиа бд и адаптивных обучающих систем

- •5.5.1. Гипертекстовые системы

- •5.5.2. От мультимедиа к гипермедиа

- •5.5.3. На пути к адаптивным обучающим системам

- •6. Программный инструментарий разработки систем, основанных на знаниях

- •6.1. Технологии разработки программного обеспечения - цели, принципы, парадигмы

- •6.1.1. Основные понятия процесса разработки программного обеспечения (по)

- •6.1.2. Модели процесса разработки по

- •6.1.3. Инструментальные средства поддержки разработки систем по

- •6.2. Методологии создания и модели

- •6.3. Языки программирования для ии и языки представления знаний

- •6.4. Инструментальные пакеты для ии

- •6.5. WorkBench-системы

- •7. Пример разработки системы, основанной на знаниях

- •7.1. Продукционно-фреймовый япз pilot/2

- •7.1.1. Структура пилот-программ и управление выводом

- •7.1.2. Декларативное представление данных и знаний

- •7.1.3. Процедурные средства языка

- •7.2. Психодиагностика – пример предметной области для построения экспертных систем

- •7.2.1. Особенности предметной области

- •7.2.2. Батарея психодиагностических эс «Ориентир»

- •7.3. Разработка и реализация

- •7.3.1. Архитектура системы и ее база знаний

- •7.3.2. Общение с пользователем и опрос испытуемых

- •7.3.3. Вывод портретов и генерация их текстовых представлений

- •7.3.4. Помощь и объяснения в эс «Cattell»

- •8. Представление данных и знаний в Интернете

- •8.1. Язык html и представление знаний 8.1.1. Историческая справка

- •8.1.2. Html - язык гипертекстовой разметки Интернет-документов

- •8.1.3. Возможности представления знаний на базе языка html

- •8.2. Онтологии и онтологические системы

- •8.2.1. Основные определения

- •8.2.2. Модели онтологии и онтологической системы

- •8.2.3. Методологии создания и «жизненный цикл» онтологий

- •8.2.4. Примеры онтологий

- •8.3. Системы и средства представления онтологических знаний

- •8.3.1. Основные подходы

- •8.3.2. Инициатива (ка)2 и инструментарий Ontobroker

- •Средства спецификации онтологий в проекте Ontobroker

- •Формализм запросов

- •Формализм представления и машина вывода

- •Аннотация Web-страниц онтологической информацией

- •8.3.3. Проект shoe - спецификация онтологий и инструментарий Общая характеристика проекта

- •Спецификации онтологий и инструментарий shoe

- •Формализм представления и машина вывода

- •Аннотация Web-документов на базе онтологии

- •Формализм запросов

- •8.3.4. Другие подходы и тенденции

- •9. Интеллектуальные Интернет-технологии

- •9.1. Программные агенты и мультиагентные системы

- •9.1.1. Историческая справка

- •9.1.2. Основные понятия

- •9.2. Проектирование и реализация агентов и мультиагентных систем

- •9.2.1. Общие вопросы проектирования агентов и mac

- •9.2.2. Инструментарий AgentBuilder

- •9.2.3. Система Bee-gent

- •9.3. Информационный поиск в среде Интернет

- •9.3.1. Машины поиска

- •9.3.2. Неспециализированные и специализированные поисковые агенты

- •9.3.3. Системы интеллектуальных поисковых агентов

- •Autonomy и Web compass - системы интеллектуального поиска и обработки информации

- •Проект системы marri

- •Прототип системы OntoSeek

- •(Onto)2 - агент поиска и выбора онтологий

3.3. Теоретические аспекты извлечения знаний

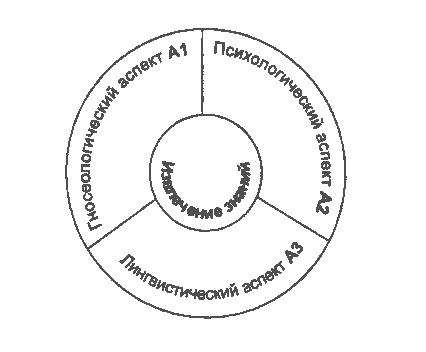

Поскольку основной проблемой инженерии знаний является процесс извлечения знаний, инженеру по знаниям необходимо четко понимать природу и особенности этих процессов. Для того чтобы разобраться в природе извлечения знаний, выделим три основных аспекта этой процедуры (рис. 3.7):

А = {Al, А2, A3} = {психологический, лингвистический, гносеологический}.

Рис. 3.7. Теоретические аспекты инженерии знаний

3.3.1. Психологический аспект

Из трех аспектов извлечения знаний психологический - А1 - является ведущим, поскольку он определяет успешность и эффективность взаимодействия инженера по знаниям (аналитика) с основным источником знаний - экспертом-профессионалом. Психологический аспект выделяется еще и потому, что извлечение знаний происходит чаще всего в процессе непосредственного общения разработчиков системы. А в общении психология является доминантной.

Общение, или коммуникация (от лат. communicatio - связь), - это междисциплинарное понятие, обозначающее все формы непосредственных контактов между людьми - от дружеских до деловых. Оно широко исследуется в психологии, философии, социологии, этологии, лингвистике, семиотике и других науках. Существует несколько десятков теорий общения, и единственное, в чем сходятся все авторы, - это сложность, многоплановость процедуры общения. Подчеркивается, что общение - не просто однонаправленный процесс передачи сообщений и не двухтактный обмен порциями сведений, а нерасчлененный процесс циркуляции информации, то есть Совместный поиск истины [Каган, 1988] (рис. 3.8).

Итак, общение есть процесс выработки новой информации, общей для общающихся людей и рождающей их общность. И хотя общение - первый вид деятельности, которым овладевает человек в онтогенезе, по-настоящему владеют культурой и наукой общения единицы.

Рис. 3.8. Структура процесса общения

Можно выделить четыре основных уровня общения [Сагатовский, 1980].

1. Уровень манипулирования, когда один субъект рассматривает другого как средство или помеху по отношению к проекту своей деятельности.

2. Уровень «рефлексивной игры», когда в процессе своей деятельности человек учитывает «контрпроект» другого субъекта, но не признает за ним самоценность и стремится к «выигрышу», к реализации своего проекта.

3. Уровень правового общения, когда субъекты признают право на существование проектов деятельности друг друга и пытаются согласовать их хотя бы внешне.

4. Уровень нравственного общения, когда субъекты внутренне принимают общий проект взаимной деятельности.

Стремление и умение общаться на высшем, четвертом, уровне может характеризовать степень профессионализма инженера по знаниям. Извлечение знаний - это особый вид общения, который можно отнести к духовно-информационному типу. Согласно работе [Каган, 1988] общение делится на материально-практическое; духовно-информационное; практически-духовное. При этом информационный аспект общения для инженера по знаниям с прагматической точки зрения важнейший.

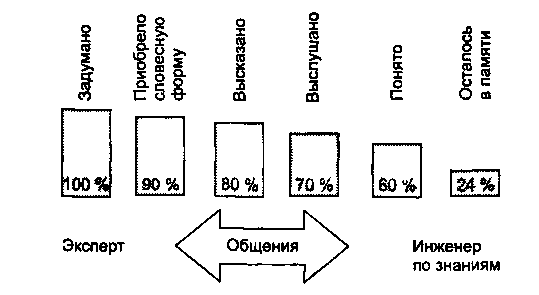

Известно, что потери информации при разговорном общении велики [Мицич, 1987] (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Потери информации при разговорном общении

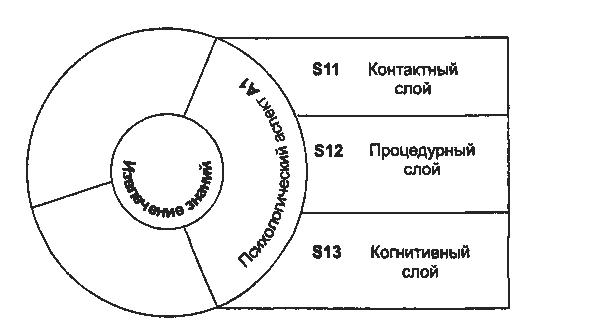

В связи с этим рассмотрим проблему увеличения информативности общения аналитика и эксперта за счет использования психологических знаний. Можно выделить такие структурные компоненты модели общения при извлечении знаний:

• участники общения (партнеры);

• средства общения (процедура);

• предмет общения (знания).

В соответствии с этой структурой выделим три «слоя» психологических проблем, возникающих при извлечении знаний (рис. 3.10):

Al = {Sll, S12, S13 } = {контактный, процедурный, когнитивный}.

Рис. 3.10. Психологический аспект извлечения знаний

Контактный слой (S11)

Практически все психологи отмечают, что на любой коллективный процесс влияет атмосфера, возникающая в группе участников. Существуют эксперименты, результаты которых неоспоримо говорят, что часто дружеская атмосфера в коллективе больше влияет на результат, чем индивидуальные способности отдельных членов группы [Немов, 1984]. Особенно важно, чтобы в коллективе разработчиков складывались кооперативные, а не конкурентные отношения. Для кооперации характерна атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, заинтересованности в успехах друг друга, то есть уровень нравственного общения, а для отношений конкурентного типа - атмосфера индивидуализма и межличностного соперничества (более низкий уровень общения).

В настоящее время прогнозировать совместимость в общении со 100%-й гарантией невозможно. Однако можно выделить ряд факторов и черт личности, характера и других особенностей участников общения, несомненно, оказывающих влияние на эффективность процедуры.

Разработка проблематики контактного слоя позволила выявить следующие параметры партнеров, влияющие на результаты процедуры извлечения знаний: S11 = {s11_i} = {пол, возраст, личность, темперамент, мотивация и др.}, часть из которых впоследствии вошли в формирование модели пользователя.

Значения параметров пола (s11_l) и возраста (s11_2) хотя и влияют на эффективность контакта, но не являются критическими. В литературе [Иванов, 1986] отмечается, что хорошие результаты дают гетерогенные пары (мужчина/женщина) и соотношение:

20>(Вэ - Ва)>5,

где Вэ — возраст эксперта; Ва — возраст аналитика.

Под личностью (s11_3) обычно понимается устойчивая система психологических черт, характеризующая индивидуальность человека. Рекомендуемые компоненты s11_3 исследованы в работе [Гаврилова, 1990] и дополнены качествами из руководства для журналистов в работе [Schouksmith G, 1978]. s11_3 = (доброжелательность, аналитичность, хорошая память, внимание, наблюдательность, воображение, впечатлительность, большая собранность, настойчивость, общительность, находчивость).

Со времен Галена и Гиппократа, выделивших четыре классических типа темперамента (s11_4), вошли в научную терминологию понятия s11_4= (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик).

Известно, что флегматики и меланхолики медленнее усваивают информацию [Лунева, Хорошилова, 1987]. И для обеспечения психологического контакта с ними не следует задавать беседе слишком быстрый темп, торопить их с ответом. Зато они гораздо лучше усваивают новое, в отличие от холериков, для которых свойственно поверхностное усваивание информации. Последних следует специально наводить на размышление и рефлексию. У меланхоликов часто занижена самооценка, они застенчивы и в беседе их надо подбадривать. Таким образом, наиболее успешными в рамках слоя S11 являются сангвиники и холерики.

На эффективность коллективного решения задач влияет также и мотивация (s11_5), то есть стремление к успеху. Инженер по знаниям в зависимости от условий разработки должен изыскивать разнообразные стимулы для экспертов (включая, разумеется, и материальные). Эксперт передает аналитику один из самых дорогих в мире продуктов - знания. И если одни люди делятся опытом добровольно и с удовольствием, то другие весьма неохотно приоткрывают свои профессиональные тайны. Иногда полезно, оказывается, возбудить в эксперте дух соперничества, конкуренции (не нарушая, естественно, обстановки кооперативности в коллективе).

Процедурный слой (S12)

Параметры процедурного слоя S12 описывают непосредственно процесс проведения процедуры извлечения знаний. Фактически это профессиональные параметры:

S12 = {s12_i} - {ситуация общения (место, время, продолжительность); оборудование (вспомогательные средства, освещенность, мебель); профессиональные приемы (темп, стиль, методы и др.)}.

Инженер по знаниям, успешно овладевший наукой установления атмосферы доверия и взаимопонимания с экспертом (контактный слой - S11), должен еще суметь воспользоваться благоприятным воздействием этой атмосферы. Проблема процедурного слоя касается проведения самой процедуры извлечения знаний. Здесь мало проницательности и обаяния, полезных для решения проблемы контакта, тут необходимы профессиональные знания.

Остановимся на общих закономерностях проведения процедуры.

s12_1 — ситуация общения определяется следующими компонентами:

• s12_1_1 — место проведения сеансов;

• s12_1_2 — продолжительность проведения сеансов;

• s12_l_3 — время проведения сеансов.

Беседу с экспертом лучше всего проводить в небольшом помещении наедине (s12_1_1: место), поскольку посторонние люди нарушают доверительность беседы и могут породить эффект «фасада». Рабочее место эксперта является не самым оптимальным вариантом, так как его могут отвлекать телефонные звонки, сотрудники и пр. Атмосфера замкнутого пространства и уединенности положительно влияет на эффективность.

Американский психолог И. Атватер считает, что для делового общения наиболее благоприятная дистанция от 1,2 до 3 метров [Schouksmith, 1978]. Минимальным комфортным» расстоянием можно считать 0,7-0,8 метра.

Реконструкция собственных рассуждений — трудоемкий процесс, и поэтому длительность одного сеанса (s12_l_2: продолжительность) обычно не превышает 1,5-2 часа. Эти два часа лучше выбрать в первой половине дня, например с 10 до 12 часов, если эксперт типа «жаворонок» (s12_l_3: время). Известно, что взаимная утомляемость партнеров при беседе наступает обычно через 20-25 минут [Ноэль, 1978], поэтому в сеансе нужны паузы.

s12_2 — оборудование включает:

• s12_2_l — вспомогательные средства;

• s12_2_2 — освещенность;

• s12_2_3 — мебель. Вспомогательные средства (s12_2_l):

• средства для увеличения эффективности самого процесса извлечения знаний;

• средства для протоколирования результатов.

К средствам для увеличения эффективности процесса извлечения знаний прежде в его относится наглядный материал. Независимо от метода извлечения (см. главу 4), выбранного в конкретной ситуации, его реализация возможна разными способами. Например, можно учитывать следующий фактор: широко известно, что людей, занимающихся интеллектуальной деятельностью, можно отнести к художественному либо мыслительному типу. Термины тут условны и не имеют отношения к той деятельности, которую традиционно называют художественной или мыслительной. Важно, что, определив тип эксперта, инженер по знаниям может плодотворнее использовать любой из методов извлечения, зная, что люди художественного типа легче воспринимают зрительную информацию в форме рисунков, графиков, диаграмм, так как эта информация воспринимается через первую сигнальную систему. Напротив, эксперты мыслительного типа лучше понимают язык формул и текстовую информацию. При этом учитывается факт, что большую часть информации человек получает от зрения. Совет пользоваться активнее наглядным материалом из работы [Хейес-Рот, Уотермена, Ленат, 1987] можно считать универсальным. Такие методы, как свободный диалог и игры, предоставляют богатые возможности использовать слайды, чертежи, рисунки.

Для протоколирования результатов в настоящее время используются следующие способы:

• запись на бумагу непосредственно по ходу беседы (недостатки — это часто мешает беседе, кроме того, трудно успеть записать все, даже при наличии навыков стенографии);

• магнитофонная запись (диктофон), помогающая аналитику проанализировать весь ход сеанса и свои ошибки (недостаток - может сковывать эксперта);

• запоминание с последующей записью после беседы (недостаток - годится только для аналитиков с блестящей памятью).

Наиболее распространенным способом на сегодня является первый. При этом наибольшая опасность тут - потеря знаний, поскольку любая запись ответов - это уже интерпретация, то есть привнесение субъективного понимания предмета. Значения параметров освещенности (s12_2_2) и мебели (s12_2_3) очевидны и связаны с влиянием внешних факторов на эксперта.

S12_3 - профессиональные приемы аналитика, включают, в частности:

• s12_3_1 — темп;

• s12_3_2 — стиль;

• s12_3_3 — методы.

Учет индивидуального темпа (s12_3_l) и стиля (s12_3_2) эксперта позволяет аналитику снизить напряженность процедуры извлечения знаний. Типичной ошибкой является навязывание собственных темпа и стиля. На успешность также влияет длина фраз, которые произносит инженер по знаниям. Этот факт был установлен американскими учеными - лингвистом Ингве и психологом Миллером при проведении исследования о причинах низкой усвояемости команд на Военно-морском флоте США [Gammack, Young, 1985].

Причина была в длине команд. Оказалось, что человек лучше всего воспринимает предложения глубиной (или длиной) 7+2(-2) слова. Это число (7±2) получило название число Ингве-Миллера. Можно считать его мерой «разговорности» речи. Опытные лекторы используют в лекции в основном короткие фразы, уменьшая потерю информации с 20-30 % (у плохих лекторов) до 3-4 % [Горелов, 1987]. Большая часть информации поступает к инженеру по знаниям в форме предложений на естественном языке. Однако внешняя речь эксперта есть воспроизведение его внутренней речи (мышления), которая гораздо богаче и многообразнее.

При этом для передачи этой внутренней речи эксперт использует и невербальные средства, такие как интонация, мимика, жесты. Опытный инженер по знаниям старается записывать по возможности в протоколы (в форме ремарок) эту дополнительную интонацию.

В целом, невербальная компонента стиля общения важна и для проблем контактного слоя при установлении контакта, когда по отдельным жестам и выражению лица эксперта инженер по знаниям может установить границу возможной «дружественности» общения.

Значение параметра методов (s12_3_3) подробно рассмотрено в следующей главе, исходя из позиции, что метод должен подходить к эксперту как «ключ к замку».

Когнитивный слой (S13)

Когнитивные (от англ. cognition - познание) науки исследуют познавательные процессы человека с позиций возможности их моделирования (психология, нейрофизиология, эргономика, инженерия знаний). Наименее исследованы на сегодняшний день проблемы когнитивного слоя S13, связанные с изучением семантического пространства памяти эксперта и реконструкцией его понятийной структуры и модели рассуждений.

Основными факторами, влияющими на когнитивную адекватность, будут:

S13 = {s13_i} - {когнитивный стиль, семантическая репрезентативность поля знаний и концептуальной модели}.

Под когнитивным стилем (s13_l) человека понимается совокупность критериев предпочтения при решении задач и познании мира, специфическая для каждого человека. Когнитивный стиль определяет не столько эффективность деятельности, сколько способ достижения результата [Алахвердов, 1986]. Это способ познания, который позволяет людям с разными способностями добиваться одинаковых результатов в деятельности. Это система средств и индивидуальных приемов, к которым прибегает человек для организации своей деятельности. Инженеру по знаниям полезно изучить и прогнозировать свой когнитивный стиль, а также стиль эксперта.

Особенно важны такие характеристики когнитивного стиля, как:

• s13_1_1 — (полезависимость - поленезависимость);

• s13_l_2 — (импульсивность - рефлективность (рефлексивность);

• s13_l_3 — (ригидность - гибкость);

• s13_l_4 — (когнитивная эквивалентность).

s13_1_1. Поленезависимость позволяет человеку акцентировать внимание лишь на тех аспектах проблемы, которые необходимы для решения конкретной задачи, и уметь отбрасывать все лишнее, то есть не зависеть от фона или окружающего задачу шумового поля. Эта характеристика коррелирует с такими чертами личности, как невербальный интеллект, аналитичность мышления, способность к пониманию сути. Очевидно, что помимо того, что самому аналитику необходимо иметь высокое значение параметра s13_l_l, поленезависимый эксперт - это тоже желательный фактор. Однако приходится учитывать, что больше нуждаются в общении полезависимые люди, а потому они и более контактны [Орехов, 1985].

Особенно полезны для общения гетерогенные (смешанные) пары, например «полезависимый - поленезависимый» [Иванов, 1986]. В литературе описаны различные эксперименты, моделирующие общение, требующее понимания и совместной деятельности. Наиболее успешным в понимании оказались поленезависимые испытуемые (92 % успеха), для сравнения полезависимые давали 56 % успеха [Кулюткин, Сухобская, 1971].

Для совместной профессиональной деятельности важна также гибкость когнитивной организации, которая связана с поленезависимостью. Итак, большую способность к адекватному пониманию партнера демонстрируют субъекты с высокой психологической дифференциацией, то есть поленезависимостью. Поленезависимость является одной из характерных профессиональных черт когнитивного стиля наиболее квалифицированных инженеров по знаниям. По некоторым результатам [Алахвердов, 1986] мужчины более поленезависимы, чем женщины.

s13_l_2. Под импульсивностью понимается быстрое принятие решения (часто без его достаточного обоснования), а под рефлексивностью - склонность к рассудительности. Рефлексивность по экспериментальным данным коррелирует со способностью к формирования понятий и продуктивностью стратегий решения логических задач [Кулюткин, Сухобская, 1971]. Таким образом, и инженеру по знаниям, и эксперту желательно быть рефлексивным, хотя собственный стиль изменяется лишь частично и с большим напряжением.

s13_l_3. Ригидность - гибкость характеризует способность человека к изменению установок и точек зрения в соответствии с изменяющейся ситуацией. Ригидные люди не склонны менять свои представления и структуру восприятия, напротив, гибкие легко приспосабливаются к новой обстановке. Очевидно, что если эксперт еще может себе позволить ригидность (что характерно для долго работающих над одной проблемой специалистов, особенно старшего возраста), то для инженера по знаниям эта характеристика когнитивного стиля явно противопоказана. Увеличение ригидности с возрастом отмечается многими психологами [Кулюткин, Сухобская, 1971; Орехов, 1985].

s13_l_4. Когнитивная эквивалентность характеризует способность человека к различению понятий и разбиению их на классы и подклассы. Чем уже диапазон когнитивной эквивалентности, тем более тонкую классификацию способен провести индивид, тем большее количество признаков понятий он может выделить. Обычно у женщин диапазон когнитивной эквивалентности уже, чем у мужчин. Семантическая репрезентативность (s13_2) подразумевает подход, исключающий традиционное навязывание эксперту некой модели представлений (например, продукционной или фреймовой), и заставляет инженера по знаниям последовательно воссоздавать модель мира эксперта, используя как неформальные методы, так и математический аппарат, например многомерное шкалирование (см. главу 4). Проблема семантической репрезентативности ориентирована на достижение когнитивной адекватности поля знаний и концептуальной модели. В настоящий момент она может быть сформулирована как проблема «испорченного телефона» [Гаврилова, Червинская, 1992] (см. рис. 3.5) - возможные трансформации и потери в цепи передачи информации:

(0g: предметная область или реальный мир) →

[Ii: интерпретация i-го эксперта] →

(Mgi: модель мира эксперта) →

[Vi: вербализация модели мира эксперта] →

(Ti & Ci: вербальные и невербальные сообщения i-го эксперта j-му аналитику) →

[Ij: их интерпретация j-ым аналитиком] →

(Mgj: модель мира j-го аналитика) →

[Кj: кодирование при формировании поля знаний с последующей структуризацией в концептуальную модель].

Круглые скобки определяют понятия, квадратные - процессы.