- •1. Введение в интеллектуальные системы.................................................................7

- •2. Разработка систем, основанных на знаниях ........................................................36

- •3. Теоретические аспекты инженерии знаний..........................................................55

- •4. Технологии инженерии знаний.............................................................................. 95

- •5. Новые тенденции и прикладные аспекты

- •6. Программный инструментарий разработки систем, основанных на знаниях............................................................................................................................194

- •7. Пример разработки системы, основанной на знаниях ................................….226

- •8. Представление данных и знаний в Интернете...................................................257

- •9. Интеллектуальные Интернет-технологии..........................................................300

- •1. Введение в интеллектуальные системы

- •1.1. Краткая история искусственного интеллекта

- •1.1.1. Предыстория

- •1.1.2. Зарождение нейрокибернетики

- •1.1.3. От кибернетики «черного ящика» к ии

- •1.1.4. История искусственного интеллекта в России

- •1.2. Основные направления исследований в области искусственного интеллекта

- •1.2.1. Представление знаний и разработка систем, основанных на знаниях (knowledge-based systems)

- •1.2.2. Программное обеспечение систем ии (software engineering for Al)

- •1.2.3. Разработка естественно-языковых интерфейсов и машинный перевод (natural language processing)

- •1.2.4. Интеллектуальные роботы (robotics)

- •1.2.5. Обучение и самообучение (machine learning)

- •1.2.6. Распознавание образов (pattern recognition)

- •1.2.7. Новые архитектуры компьютеров (new hardware platforms and architectures)

- •1.2.8. Игры и машинное творчество

- •1.2.9. Другие направления

- •1.3. Представление знаний и вывод на знаниях

- •1.3.1. Данные и знания

- •1.3.2. Модели представления знаний

- •1.3.3. Вывод на знаниях

- •1.4. Нечеткие знания

- •1.4.1. Основы теории нечетких множеств

- •123456789 10 Рис. 1.7. Формирование нечетких множеств

- •1.4.2. Операции с нечеткими знаниями

- •1.5. Прикладные интеллектуальные системы

- •2. Разработка систем, основанных на знаниях

- •2.1. Введение в экспертные системы. Определение и структура

- •2.2. Классификация систем, основанных на знаниях

- •2.2.1. Классификация по решаемой задаче

- •2.2.2. Классификация по связи с реальным временем

- •2.2.3. Классификация по типу эвм

- •2.2.4. Классификация по степени интеграции с другими программами

- •2.3. Коллектив разработчиков

- •2.4. Технология проектирования и разработки

- •2.4.1. Проблемы разработки промышленных эс

- •2.4.2. Выбор подходящей проблемы

- •2.4.3. Технология быстрого прототипирования

- •2.4.4. Развитие прототипа до промышленной эс

- •2.4.5. Оценка системы

- •2.4.6. Стыковка системы

- •2.4.7. Поддержка системы

- •3. Теоретические аспекты инженерии знаний

- •3.1. Поле знаний

- •3.1.1. О языке описания поля знаний

- •3.1.2. Семиотическая модель поля знаний

- •3.1.3. «Пирамида» знаний

- •3.2. Стратегии получения знаний

- •3.3. Теоретические аспекты извлечения знаний

- •3.3.1. Психологический аспект

- •3.3.2. Лингвистический аспект

- •3.3.3. Гносеологический аспект извлечения знаний

- •3.4. Теоретические аспекты структурирования знаний

- •3.4.1. Историческая справка

- •3.4.2. Иерархический подход

- •3.4.3. Традиционные методологии структурирования

- •3.4.4. Объектно-структурный подход (осп)

- •4. Технологии инженерии знаний

- •4.1. Классификация методов практического извлечения знаний

- •4.2. Коммуникативные методы

- •4.2.1. Пассивные методы

- •4.2.2. Активные индивидуальные методы

- •4.2.3. Активные групповые методы

- •4.3. Текстологические методы

- •4.4. Простейшие методы структурирования

- •4.4.1. Алгоритм для «чайников»

- •4.4.2. Специальные методы структурирования

- •4.5. Состояние и перспективы автоматизированного приобретения знаний

- •4.5.1. Эволюция систем приобретения знаний

- •4.5.2. Современное состояние

- •4.6. Примеры методов и систем приобретения знаний

- •4.6.1. Автоматизированное структурированное интервью

- •4.6.2. Имитация консультаций

- •4.6.3. Интегрированные среды приобретения знаний

- •4.6.4. Приобретение знаний из текстов

- •5. Новые тенденции и прикладные аспекты инженерии знаний

- •5.1. Латентные структуры знаний и психосемантика

- •5.1.1. Семантические пространства

- •5.1.2. Методы многомерного шкалирования

- •5.1.3. Использование метафор для выявления «скрытых» структур знаний

- •5.2. Метод репертуарных решеток

- •5.2.1. Основные понятия

- •5.2.2. Методы выявления конструктов Метод минимального контекста

- •5.2.3. Анализ репертуарных решеток

- •5.2.4. Автоматизированные методы

- •5.3. Управление знаниями

- •5.3.1. Что такое «управление знаниями»

- •5.3.2. Управление знаниям и корпоративная память

- •5.3.3. Системы omis

- •5.3.4. Особенности разработки omis

- •5.4. Визуальное проектирование баз знаний как инструмент познания

- •5.4.1. От понятийных карт к семантическим сетям

- •5.4.2. База знаний как познавательный инструмент

- •5.5. Проектирование гипермедиа бд и адаптивных обучающих систем

- •5.5.1. Гипертекстовые системы

- •5.5.2. От мультимедиа к гипермедиа

- •5.5.3. На пути к адаптивным обучающим системам

- •6. Программный инструментарий разработки систем, основанных на знаниях

- •6.1. Технологии разработки программного обеспечения - цели, принципы, парадигмы

- •6.1.1. Основные понятия процесса разработки программного обеспечения (по)

- •6.1.2. Модели процесса разработки по

- •6.1.3. Инструментальные средства поддержки разработки систем по

- •6.2. Методологии создания и модели

- •6.3. Языки программирования для ии и языки представления знаний

- •6.4. Инструментальные пакеты для ии

- •6.5. WorkBench-системы

- •7. Пример разработки системы, основанной на знаниях

- •7.1. Продукционно-фреймовый япз pilot/2

- •7.1.1. Структура пилот-программ и управление выводом

- •7.1.2. Декларативное представление данных и знаний

- •7.1.3. Процедурные средства языка

- •7.2. Психодиагностика – пример предметной области для построения экспертных систем

- •7.2.1. Особенности предметной области

- •7.2.2. Батарея психодиагностических эс «Ориентир»

- •7.3. Разработка и реализация

- •7.3.1. Архитектура системы и ее база знаний

- •7.3.2. Общение с пользователем и опрос испытуемых

- •7.3.3. Вывод портретов и генерация их текстовых представлений

- •7.3.4. Помощь и объяснения в эс «Cattell»

- •8. Представление данных и знаний в Интернете

- •8.1. Язык html и представление знаний 8.1.1. Историческая справка

- •8.1.2. Html - язык гипертекстовой разметки Интернет-документов

- •8.1.3. Возможности представления знаний на базе языка html

- •8.2. Онтологии и онтологические системы

- •8.2.1. Основные определения

- •8.2.2. Модели онтологии и онтологической системы

- •8.2.3. Методологии создания и «жизненный цикл» онтологий

- •8.2.4. Примеры онтологий

- •8.3. Системы и средства представления онтологических знаний

- •8.3.1. Основные подходы

- •8.3.2. Инициатива (ка)2 и инструментарий Ontobroker

- •Средства спецификации онтологий в проекте Ontobroker

- •Формализм запросов

- •Формализм представления и машина вывода

- •Аннотация Web-страниц онтологической информацией

- •8.3.3. Проект shoe - спецификация онтологий и инструментарий Общая характеристика проекта

- •Спецификации онтологий и инструментарий shoe

- •Формализм представления и машина вывода

- •Аннотация Web-документов на базе онтологии

- •Формализм запросов

- •8.3.4. Другие подходы и тенденции

- •9. Интеллектуальные Интернет-технологии

- •9.1. Программные агенты и мультиагентные системы

- •9.1.1. Историческая справка

- •9.1.2. Основные понятия

- •9.2. Проектирование и реализация агентов и мультиагентных систем

- •9.2.1. Общие вопросы проектирования агентов и mac

- •9.2.2. Инструментарий AgentBuilder

- •9.2.3. Система Bee-gent

- •9.3. Информационный поиск в среде Интернет

- •9.3.1. Машины поиска

- •9.3.2. Неспециализированные и специализированные поисковые агенты

- •9.3.3. Системы интеллектуальных поисковых агентов

- •Autonomy и Web compass - системы интеллектуального поиска и обработки информации

- •Проект системы marri

- •Прототип системы OntoSeek

- •(Onto)2 - агент поиска и выбора онтологий

2.4.3. Технология быстрого прототипирования

Прототипная система является усеченной версией экспертной системы, спроектированной для проверки правильности кодирования фактов, связей и стратегий рассуждения эксперта. Она также дает возможность инженеру по знаниям привлечь эксперта к активному участию в процессе разработки экспертной системы, и, следовательно, к принятию им обязательства приложить все усилия к созданию системы в полном объеме.

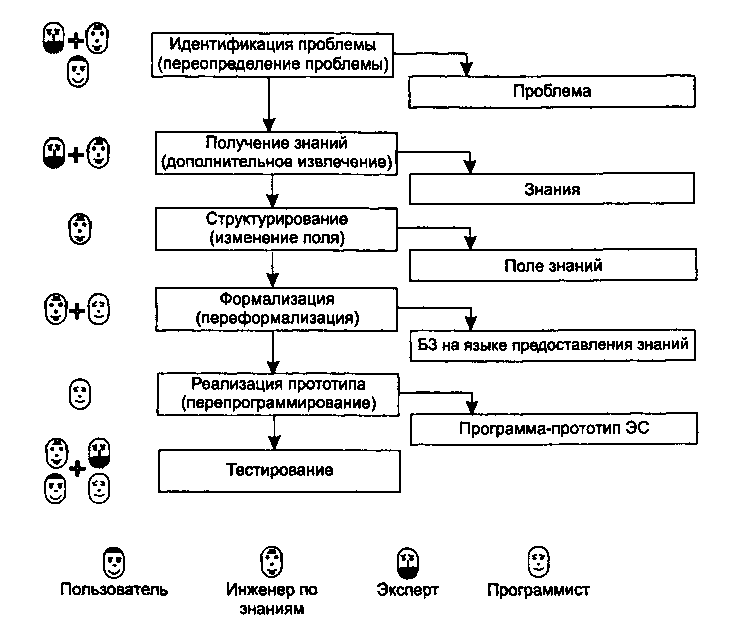

Объем прототипа - несколько десятков правил, фреймов или примеров. На рис. 2.4 изображено шесть стадий разработки прототипа и минимальный коллектив разработчиков, занятых на каждой из стадий (пять стадий заимствовано из работы [Хейес-Рот и др., 1987]). Приведем краткую характеристику каждой из стадий, хотя эта схема представляет собой грубое приближение к сложному, итеративному процессу.

Рис. 2.4. Стадии разработки прототипа ЭС

Хотя любое теоретическое разделение бывает часто условным, осознание коллективом разработчиков четких задач каждой стадии представляется целесообразным. Роли разработчиков (эксперт, программист, пользователь и аналитик) являются постоянными на протяжении всей разработки. Совмещение ролей нежелательно.

Сроки приведены условно, так как зависят от квалификации специалистов и особенностей задачи.

Идентификация проблемы

Уточняется задача, планируется ход разработки прототипа экспертной системы, определяются:

• необходимые ресурсы (время, люди, ЭВМ и т. д.);

• источники знаний (книги, дополнительные эксперты, методики);

• имеющиеся аналогичные экспертные системы;

• цели (распространение опыта, автоматизация рутинных действий и др.);

• классы решаемых задач и т. д.

Идентификация проблемы - знакомство и обучение членов коллектива разработчиков, а также создание неформальной формулировки проблемы.

Средняя продолжительность 1-2 недели.

Извлечение знаний

На этой стадии происходит перенос компетентности от эксперта к инженеру по знаниям, с использованием различных методов (см. главу 4):

• анализ текстов;

• диалоги;

• экспертные игры;

• лекции;

• дискуссии;

• интервью;

• наблюдение и другие.

Извлечение знаний - получение инженером по знаниям наиболее полного из возможных представлений о предметной области и способах принятия решения в ней.

Средняя продолжительность 1-3 месяца.

Структурирование или концептуализация знаний

Выявляется структура полученных знаний о предметной области, то есть определяются:

• терминология;

• список основных понятий и их атрибутов;

• отношения между понятиями;

• структура входной и выходной информации;

• стратегия принятия решений;

• ограничения стратегий и т. д.

Структурирование (или концептуализация) знаний - разработка неформального описания знаний о предметной области в виде графа, таблицы, диаграммы или текста, которое отражает основные концепции и взаимосвязи между понятиями предметной области.

Такое описание называется полем знаний. Средняя продолжительность этапа 2-4 недели. Подробно стадия структурирования описана в главе 3.

Формализация

Строится формализованное представление концепций предметной области на основе выбранного языка представления знаний (ЯПЗ). Традиционно на этом этапе используются:

• логические методы (исчисления предикатов 1-го порядка и др.);

• продукционные модели (с прямым и обратным выводом);

• семантические сети;

• фреймы;

• объектно-ориентированные языки, основанные на иерархии классов, объектов.

Формализация знаний - разработка базы знаний на языке представления знаний, который, с одной стороны, соответствует структуре поля знаний, а с другой - позволяет реализовать прототип системы на следующей стадии программной реализации.

Все чаще на этой стадии используется симбиоз языков представления знаний, например, в системе ОМЕГА [Справочник по ИИ, 1990] - фреймы + семантические сети + полный набор возможностей языка исчисления предикатов. Средняя продолжительность 1-2 месяца. Подробно см. в главах 3, 4.

Реализация

Создается прототип экспертной системы, включающий базу знаний и остальные блоки, при помощи одного из следующих способов:

• программирование на традиционных языках типа Pascal, C++ и др.;

• программирование на специализированных языках, применяемых в задачах искусственного интеллекта: LISP [Хювянен, Сеппянен, 1991], FRL [Байдун, Бунин, 1990], SMALLTALK [Справочник по ИИ, 1990] и др.;

• использование инструментальных средств разработки ЭС типа СПЭИС [Ковригин, Перфильев, 1988], ПИЭС [Хорошевский, 1993], G2 [Попов, Фоминых, Кисель, 1996];

• использование «пустых» ЭС или «оболочек» типа ЭКСПЕРТ [Кирсанов, Попов, 1990], ФИАКР [Соловьев, Соловьева, 1989] и др.

Реализация - разработка программного комплекса, демонстрирующего жизнеспособность подхода в целом. Чаще всего первый прототип отбрасывается на этапе реализации действующей ЭС.

Средняя продолжительность 1-2 месяца. Более подробно эти вопросы рассматриваются в главе 6.

Тестирование

Оценивается и проверяется работа программ прототипа с целью приведения в соответствие с реальными запросами пользователей. Прототип проверяется на:

• удобство и адекватность интерфейсов ввода/вывода (характер вопросов в диалоге, связность выводимого текста результата и др.);

• эффективность стратегии управления (порядок перебора, использование нечеткого вывода и др.);

• качество проверочных примеров;

• корректность базы знаний (полнота и непротиворечивость правил).

Тестирование - выявление ошибок в подходе и реализации прототипа и выработка рекомендаций по доводке системы до-промышленного варианта.

Средняя продолжительность 1-2 недели.