- •Порядок выполнения задания

- •I. Ознакомление с картой четвертичных отложений

- •2. Составление гипсометрического профиля

- •3. Нанесение на профиль геологических и геоморфологических данных

- •4. Составление объяснительной записки

- •II. Справочная часть

- •1. Субаэральные отложения

- •2. Субаквальные отложения

- •6. Цвета отложений

- •Генетические и фациальные индексы геоморфологические обозначения

- •Элювиальный рдд

- •Склоновый ряд

- •3. Водный (континентальный) ряд

II. Справочная часть

Вторая часть методических указаний содержит условные обозначения и стратиграфические таблицы, которыми следует пользоваться как справочным материалом.

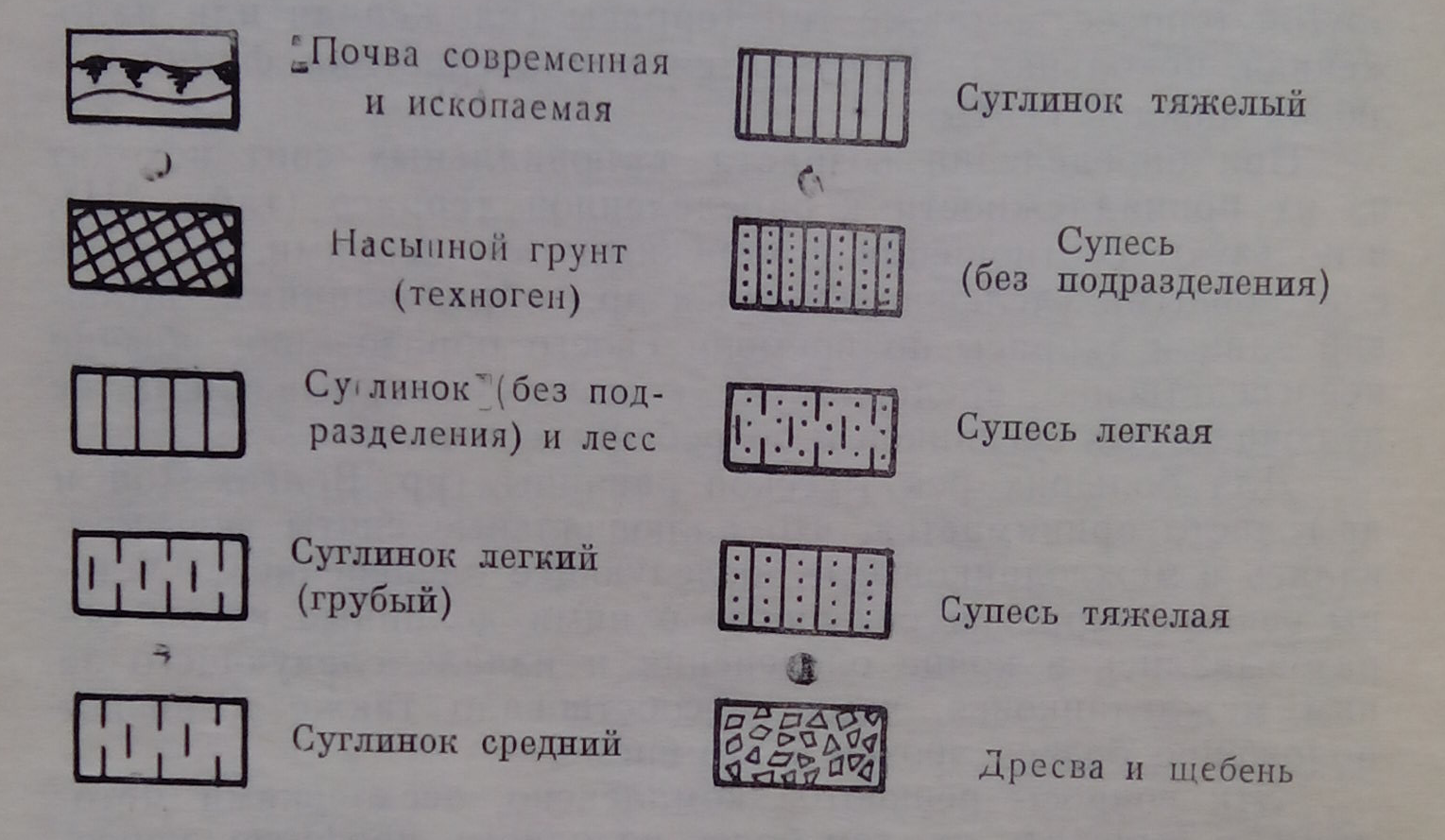

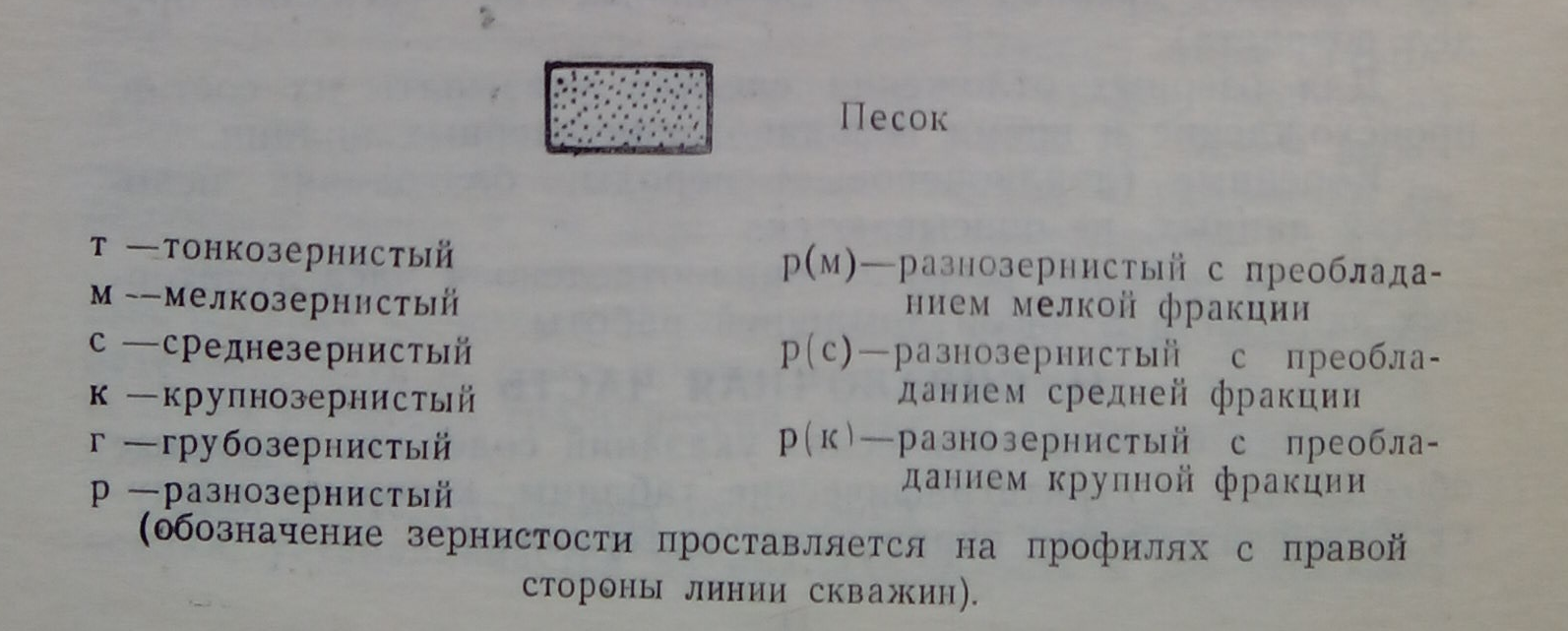

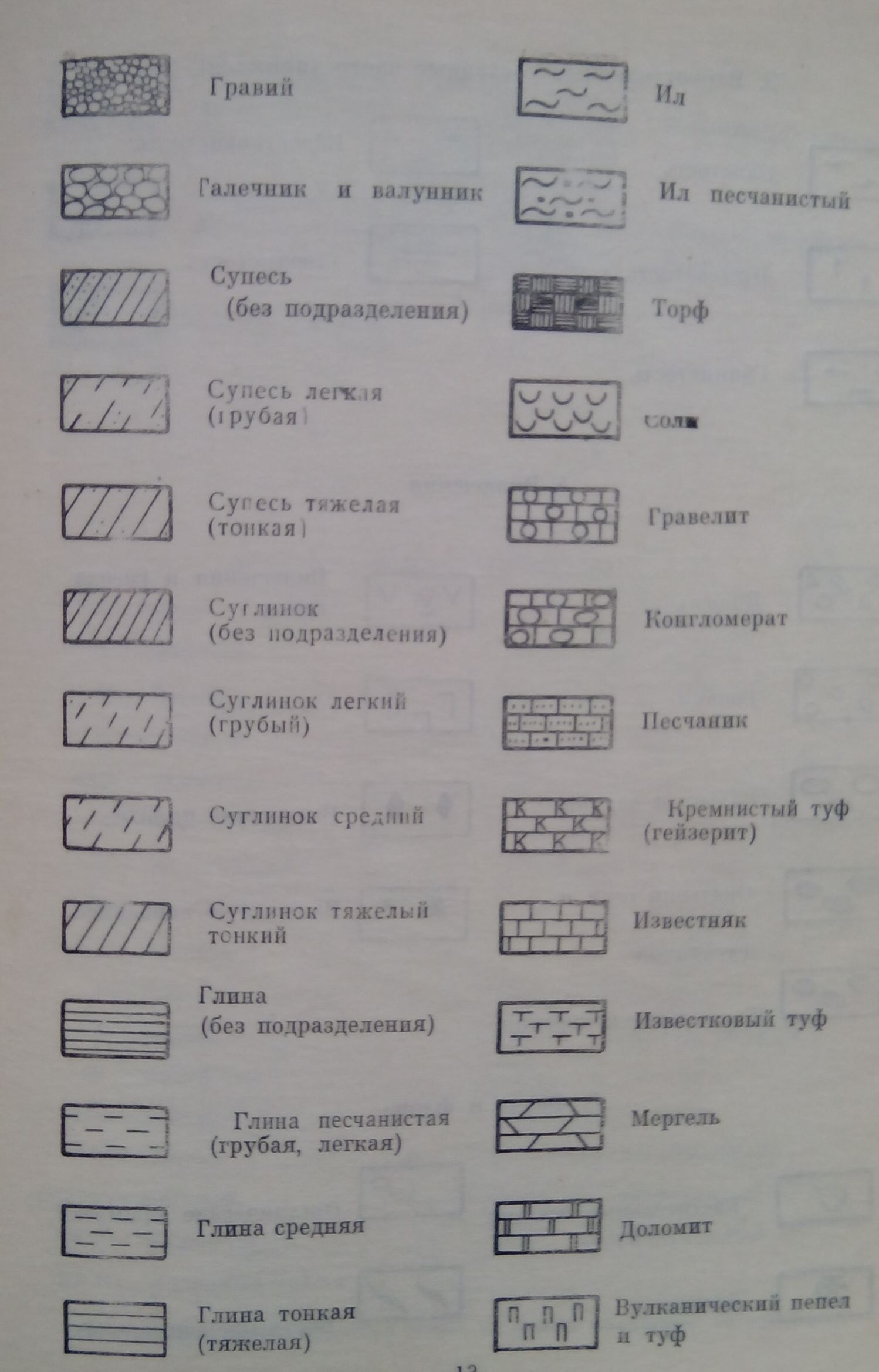

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

При использовании этих обозначений на профиле следует поместить (выборочно) по каждому разделу сьачала знаки левого, а затем правого столбца (сверху вниз).

1. Субаэральные отложения

(элювиальные, колювиальные, делювиальные, эолово-делювиальные; главным образом лессовидные породы).

2. Субаквальные отложения

(аллювиальные, нролювиальные, озерные, ледниковые, флювиогляциальные и морские)

6. Цвета отложений

бел—белый п-ж— палево-желтый

ж— желтый п-б— палево-бурый

б— бурый рж-я:— ржаьо-желтый

п — палевый рж-б— ржаво-бурый

охр— охристый кв б— коричневато-бурый

к— коричневый ш-б— шокола дно-бурый

ш— шоколадный кф-с— кофейно-бурый

кр— красный св-б— светло-бурый

з -зеленый сп-к— светло-коричневый

г— голубой кр-б— красно-бурый

с— серый кирп-кр— кирлично-красный

сз— сизый сп с— светло-серый

пеп— пепельный т-с— темно-серый

ч -черный к и с— коричневато-серый

пестр— пестрый эи-с- веленовато-серый

ж-б - желто-бурый гв-с- голубовато-серый

жв-б— «килтовато-бурый

Обозначение цвета ставится слева от линии скважины на профиле.

Генетические и фациальные индексы геоморфологические обозначения

Элювиальный рдд

e(pd)— почвы современные ж погребенные

e(el) — элювиальные образования

Склоновый ряд

d— делювиальные отложения

с— колювиальные

cd— колювиально-делювиальные

ed(eld)— элювиально-делювиальные

dr— обвальные накопления

ds— осьшные

dl - олзневые

sl - юкционные образования

3. Водный (континентальный) ряд

a(al) - льные отложения

Фации аллювия

pt русловая с субфациямп

рlпляжа и

pf— периферийно-русловой

рr пойменная

st гтаричная

rf— размыва (банальный горизонт)

ad (ald) - аллювиально-долювиалмше отложения

p (pl) - иролювиальные отлож иия

dp (dpl) — делювиально-пролювпильиые

ap (al-pl) — аллювиальпо -пролювипльпые

l — озерно - аллювиальные

la (lal) .— озерио-аллювиальпые

Ich— оэерно-хсмогсниые

4. Подземно-водный ряд

il— илювиальные образования

ch— отложения источников

sf— суффозионные отложения

5. Ледниковый ряд

g(gl)—ледниковые (гляцнальные) отложения

m(mgl)— ледниково-морские

f(fgl) — флювиогляциальные

Фации

ig (igl) — внутриледннковая

pg (pgl)— нриледниковая (перигляциальная)

gf— ледниково-флювиогляциальные отложения

af— аллювиально-флювиогляциальные

lg (lgl) озерно-ледниковые

6. Ветровой (эоловый )ряд

v— эоловые пески

Lv— эоловые лессы

Лессы и лессовидные породы

Lvd— эолово-делювиальные

Lvd, l — эолово-делювиальные переотложенные в озерных впадинах

Led— элювиально-делювиальные

Lap— аллювпально-пролювиальные

Ldp— делювиально-пролювиальные

Lad— аллювиально-делювиальные

Lpr— проблематические

7. Морской ряд

m— морские отложения

am— аллювиально-морские

lag—лагунные

dlt— дельтовые

8. Вулканогенный ряд

α — лавы

β — неплы и туфы

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

в— водораздельное плато

бал— балочный рельеф

лощ— лощинный рельеф

ск— склон водораздела

д— делювиальный шлейф

мор— морская аккумулятивная равнина

зол— эоловый рельеф

оз— озерные впадины

н.п.— низкая пойма

в.п — высокая пойма

н.т.— I надпойменная терраса

н.т.— II надпойменная терраса

н.т.— III надпойменная терраса

н.т.— IV надпойменная терраса

н.т.— V надпойменная терраса

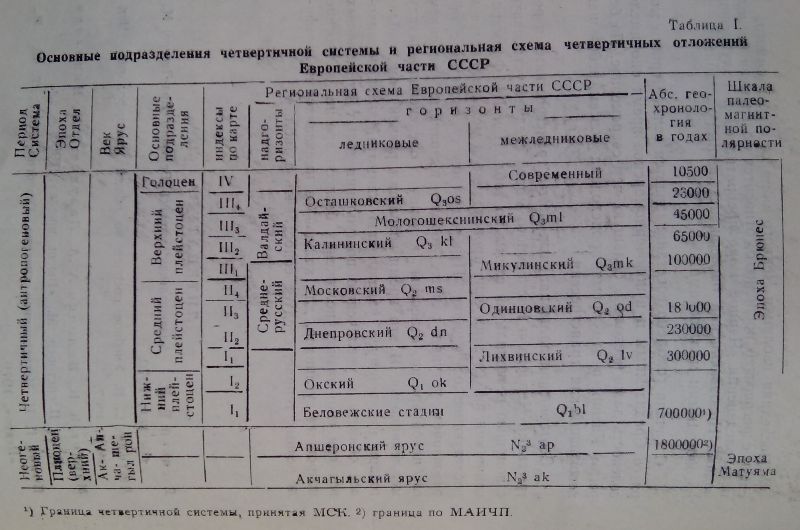

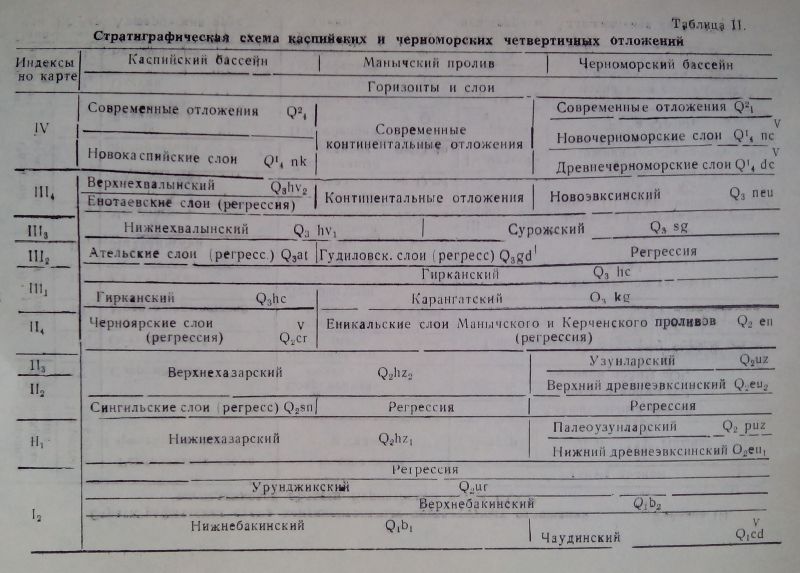

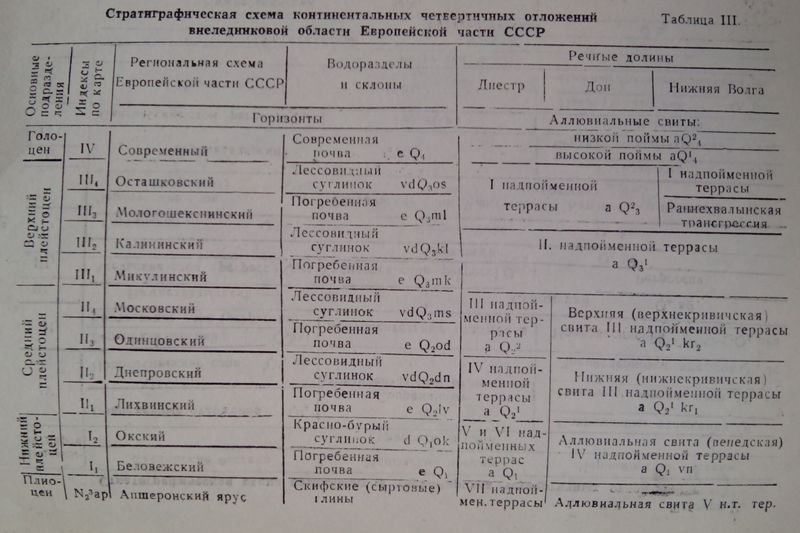

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

При составлении объяснительной записки к геолого-геоморфологическому профилю следует руководствоваться приведенными ниже табл. I—III.

Табл. I содержит единую стратиграфическую схему четвертичной системы СССР (первые четыре графы) и региональную схему Европейской части СССР. Эти схемы утверждены Междуведомственным стратиграфическим комитетом и являются обязательными для всех организаций, выполняющих геологические исследования.

Региональная схема разработала для области оледенений Русской равнины. Горизонты ледниковых отложений представлены моренами и флювиогляциальными отложениями. Последние распространены и в перигляцнальной области, примыкавшей к ледниковым покровам. Горизонты межледниковых отложений сложены аллювиальными, озерными, болотными делювиальными и другими континентальными образованиями.

При стратиграфическом расчленении главное значение имеют морены и межледниковые торфяники, богатые растительными остатками.

Во внеледниковой области этим стратиграфическим горизонтом соответствуют морские и континентальные отложения, подразделяющиеся на горизонты, слои и свиты. Каждое из таких подразделений сопоставляется с оледенениями и межледниковьями Русской равнины (табл. II и III).

Такие сопоставления вполне оправданы, так как климатические изменения, вызывавшие смену оледенений межледниковьями, определяли характер геологических процессов и во внеледниковой области. Действительно, с изменениями климата, прямо или косвенно, связано чередование трансгрессий и регрессий Черноморско-Каспийского бассейна, горизонтов лессовых пород и огребенных почв, а также смена аккумулятивных фаз эрозионными в речных долинах.

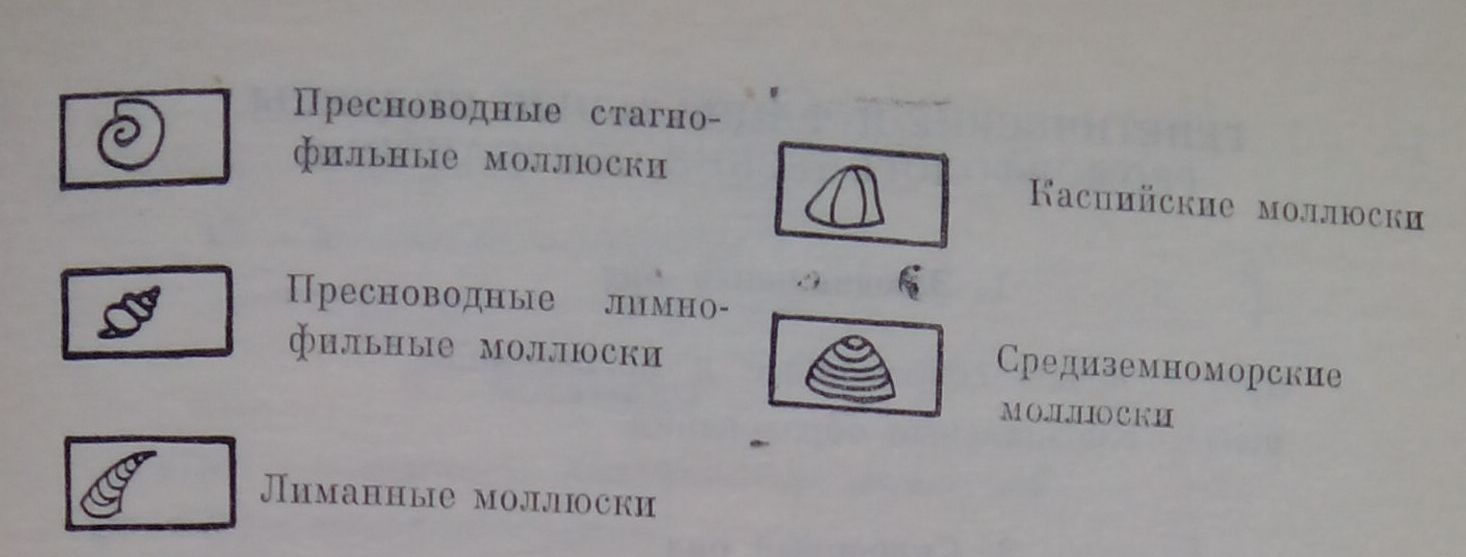

Для стратиграфии главное значение имеют горизонты морских отложений, содержащие комплексы характерных моллюсков, аллювиальные свиты с остатками млекопитающих, а также погребенные почвы в лессовых породах.

Абсолютный возраст, приведенный в табл. I, определялся изотопными (радиоуглеродным, калий-аргоновым и другими) методами.

Вопрос о нижней границе четвертичной системы, как видно из этой таблицы, дискуссионен. Зарубежные геологи проводят ее в основании калабрийского яруса Средиземного моря, по первому появлению бореальных моллюсков, как это рекомендовано Международной ассоциацией по изучения) четвертичного периода (МАИЧП). В СССР, по решению Междуведомственного стратиграфического комитета (МСК), оставлена прежняя граница, по которой четвертичный период ограничен временем покровных (равнинных) оледенений 1 эпохой Брюнес (прямой полярности) по палеомагнитной шкале.

При расчленении и сопоставлении черноморских и каспийских отложений в объяснительной записке следует руководствоваться схемой табл. II.

Из этой схемы видно, что в трансгрессивные фазы до раннхвалынскго (сурожского) времени включительно, оба бассейна соединялись Манычским проливом. По этому проливу происходил сток избыточных каспийских вод в Черное море. Эта связь прекратилась в конце позднего плейстоцена.

Регрессивные фазы в Северном Прикаспии представлены континентальными отложениями (сингильскими, черноярскими, ательскими и енотаевскими слоями). В Черном море они отражены в донных осадках, изучение которых начато только в последнее время.

В нижней и большей части среднего плейстоцена, не только Каспийский, но и Черноморский бассейн был заселен, солоноватоводными моллюсками, благодаря изоляции последнего от Средиземного моря. Первое проникновение наиболее эвригалинных среднеземноморских видов в сильно опресненное Черное море произошло еще в среднем плейстоцене (палеоузунларский и узунларский горизонты).

Только в начале позднего плейстоцена, в карангатское время, теплые и соленые воды Средиземного моря вторгаются в Черноморский бассейн, с образованием длинного (до 500 км) узкого Манычского залива. Такая же трансгрессия, но значительно меньшая по размерам, повторяется в сурож- ское время. В Каспии в это время происходили самостоятельные солоноватоводные трансгрессии (гирканская и раннехвалыиская) со сбросом избыточных вод в Манычский залив.

Средиземноморские трансгрессии (карангатская и сурожская) являются гляциоэвстатическими и происходили в межледниковое время. Трансгрессии Каспия и Черного моря, в период изоляции последнего от Средиземного моря, были климатическими, так как вызывались уменьшением ис- ' парения, а частично и стоком талых ледниковых вод во время оледенения. Заканчивались они в последующее межледниковье.

Последняя изоляция Черного моря от Средиземного, в связи с регрессией последнего, относится ко времени последнего оледенения. Черное море превратилось в полупресноводный Новоэвксинский бассейн, заселенный лиманными и пресноводными моллюсками.

С начала голоцена восстанавливается связь Черного моря со Средиземным и в новочерноморское время оно имело соленость даже несколько большую, чем современное. По берегам Каспия в это время происходила совсем небольшая новокаспийская трансгрессия.

Соотношения аллювиальных свит с трансгрессиями и регрессиями Черного и Каспийского морей следует установить с помощью региональной схемы по табл. II и III. Формирование каждой из этих свит происходило в межледниковье и последующее оледенение. Перерывы между свитами с образованием уступов речных террас, вызванные усилением глубинной эрозии, отнесены к концу оледенения - началу межледниковья. В это время возрастал речной сток, . благодаря начавшемуся увлажнению климата во внеледниковой области и увеличению поступления талых 'Ледниковых вод при еще низком положении базисов эрозии. Строение покровных суглинков, для каждой из имеющихся на профиле речных террас,. следует сопоставить с. табл. V.

ЛИТЕРАТУРА

Грецкий Г. И. Аллювиальная летопись Великого Пра-Днепра, М., «Наука», 1970.

Л ю т ц а у С. В. Учебное пособие по общей геоморфологии'. Изд. • МГУ, 1967.

Марков К. К., Величко А .А., Лазу ко в Г. И., Николаев

В. А. Плейстоцен. М., «Высш. школа», 1968. Попов Г. И. Четвертичная система. Геология СССР. Т. 46. М.» «Недра», 1970.