- •Содержание

- •Кабельная линия

- •Выбор системы связи и аппаратуры уплотнения

- •1.2 Выбор типа магистрального кабеля и размещение цепей по четверкам. Выбор арматуры

- •1.3 Места ответвлений от магистрального кабеля и выбор типа кабеля для ответвления

- •1.4 Трасса кабеля

- •1.5 Переходы и пересечения естественных и искусственных препятствий

- •1.6 Постановка кабеля под избыточное давление

- •1.7 Расчет опасных и мешающих влияний на цепи, расположенные в кабеле

- •1.8 Мероприятия по снижению опасных и мешающих влияний

- •1.9 Защита кабелей от почвенной и электрокоррозии

- •1.10 Организация строительства кабельной магистрали с учетом научной организации труда

- •1.11 Техника безопасности и охрана труда на строительных и монтажных работах

- •2 Воздушная линия

- •2.1 Определение класса и типа линии

- •2.2 Выбор профиля опор

- •2.3 Определение длины опор и их количества по типам

- •2.4 Трасса линии

- •2.5 Устройство переходов и пересечений

- •2.6 Скрещивание проводов телефонных цепей

- •2.7 Вводы проводов

- •2.8 Защита цепей от влияния грозовых разрядов

1.6 Постановка кабеля под избыточное давление

Содержание кабелей связи под постоянным избыточным газовым (воздушным) давлением позволяет не только контролировать герметичность оболочки, но и предотвращать проникновение влаги в кабель при ее незначительных повреждениях. Для поддержания избыточного давления в кабель непрерывно подается осушенный воздух. Такое мероприятие является эффективным способом предупреждения повреждений кабеля с перерывами связи. Непременное условие для постоянного содержания кабеля под давлением – предварительная герметизация оболочки на всем протяжении кабеля, а также на вводах в усилительные и оконечные пункты. Герметизированный участок магистрального кабеля образует газовую секцию. Длину газовой секции принимают равной длине усилительного участка. Герметичность концов секций обеспечим газонепроницаемыми муфтами, которые устанавливаются в усилительных пунктах перед включением в оконечные устройства, а так же на всех ответвлениях от магистрального кабеля. На симметричных кабелях используются газонепроницаемые муфты, залитые внутри эпоксидным компаундом. Внутри газовых секций создадим избыточное давлением. Усилительный участок кабеля считается герметичным, если установленное в кабеле давление 0,6 кгс/ см2 не снижается в течение 10 суток более чем на 0,2 кгс/ см2 при наличии ответвлений и 0,05 кгс/ см2 для кабелей без ответвлений. Содержать кабель будем под избыточным давлением с автоматическим наполнением, т.к. на кабельных линиях дальней связи МПС эта система получила наибольшее распространение. В этой системе по концам газовой секции разметим установки УСКД-1, в которой в качестве газа используют сухой воздух. Установка УСКД-1 обеспечивает автоматическую подачу в кабель сухого воздуха, контроль за расходом газа, подачу сигнала о нарушении герметичности и понижении давления в баллоне с газом.

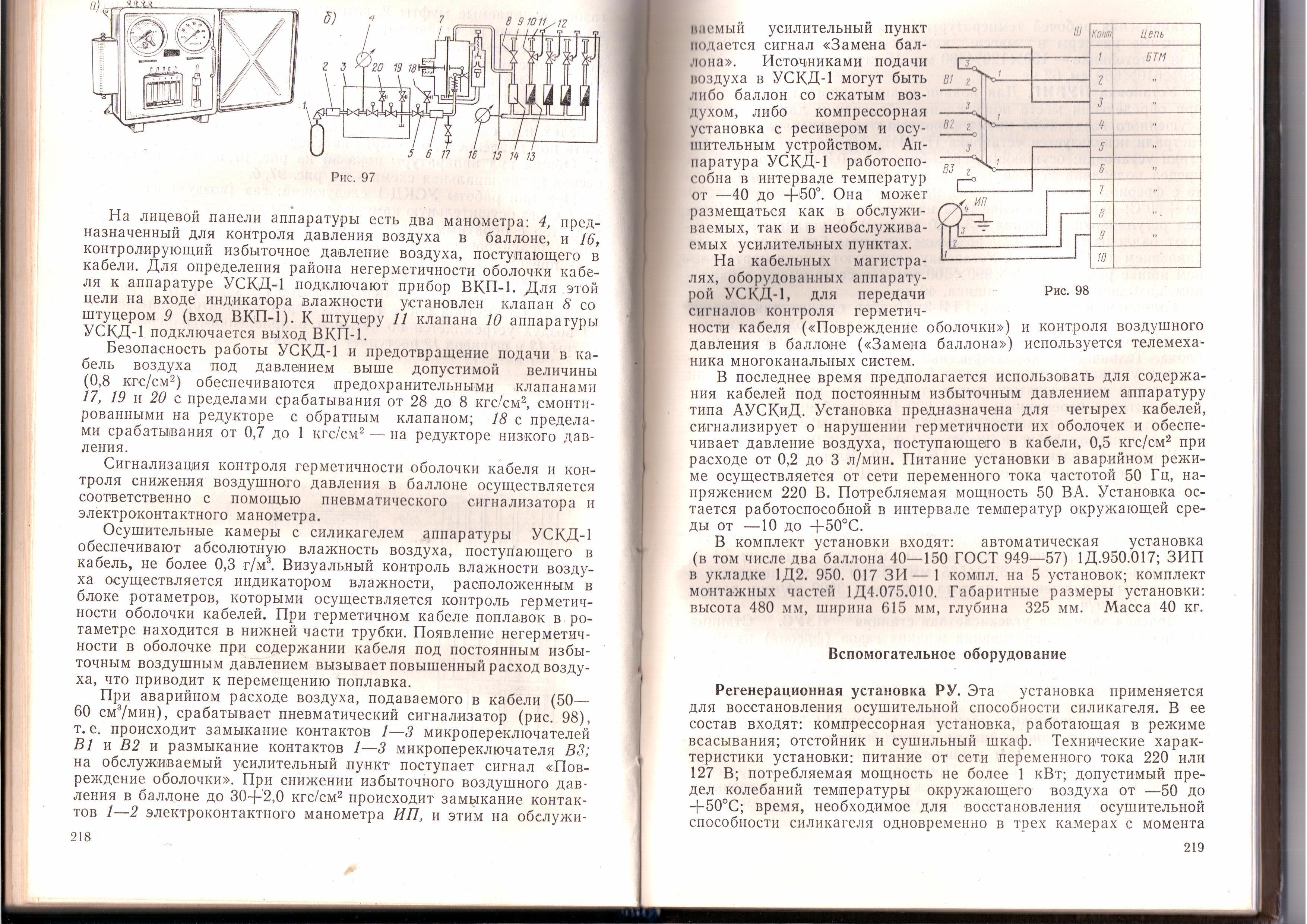

Газ из баллона высокого давления 1 через осушительную камеру высокого давления 2 подается в редуктор 3 с обратным клапаном , а затем в редуктор низкого давления 4, на выходе которого образуется стабильное давление 49кПА, поддерживаемое автоматически. Далее газ проходит через осушительную камеру низкого давления 5, пневматический сигнализатор 6, индикатор влажности 7 и блок ротаметров 8, где спомощью 9 контролируется расход газа в каждом кабеле. Электроконтактный манометр 10 контролирует давление в баллоне, а манометр 11 – давление газа, подаваемого в кабель. Безопасность работы установки обеспечивается тремя предохранителями клапанами – 12,13,14. Обратный клапан редуктора 3 служит для отключения баллона высокого давления от установки при снижении давления. Аппаратура УСКД-1 предусматривает подключения прибора ВКП – воздушный контрольный прибор, для определения района негерметичности оболочки кабеля по расходу газа. Точное место повреждения оболочек и ее негерметичности определяется подачей в кабель индикаторного газа. Распространяясь по кабелю, газ выходит сквозь поврежденную оболочку на поверхность земли, где и обнаруживается индикаторными приборами. Для указанной цели используются углекислый газ, радон, радиоактивный газ и фреон. Наибольшее применение получил газ фреон. Он инертен к металлам, нетоксичен и не воспламеняется. В течение 5-10 мин. вводим в кабель фреон под давлением 50-60кПА. Для обеспечения движения газа вдоль кабеля нагнетаем сухой воздух под давлением 50-90кПА. Через 12-15 часов после введения фреона начинаем обследовать трассу, для чего предварительно через 1,5-2м над кабелем устраиваем шурфы диаметром 2см и глубиной 25-30см. Обследование производим течеискателем – прибором, реагирующим на присутствие фреона, беря пробу воздуха в шурфах. Максимальная концентрация газа будет непосредственно над местом повреждения кабеля. Структурная схема УСКД-1 показана рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Аппаратура УСКД-1