- •2. Условные изображения кинематических пар и звеньев

- •3. Методика составления кинематических схем

- •Структурный анализ механизма

- •5. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа 1.

- •Класс порядок и вид каждой группы

- •Основной диаметр зубчатого колеса

- •Высота делительной ножки зуба

- •3. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 2 рсшифровка зубчатых колёс

- •1. Измерение зубчатых колес

- •В миллиметрах

- •3. Схемы измерений зубчатых колес

- •Лабораторная работа № 3 построение эвальвентных зубьев методом обкатки Задание

- •Порядок выполнения работы

- •2. Построение эвольвентного зацепления пары зубчатых колёс

- •3. Определение коэффициента перекрытия в зацеплении изготовленных колёс

- •4. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 3 построение эвольвентных зубьев методом огибания

- •4. Профили зубьев шестерни и колеса

- •1.1. Передаточное отношение одноступенчатых зубчатых передач

- •1.2. Передаточное отношение многоступенчатых зубчатых передач

- •Порядок выполнения работы

- •3. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 4 кинематический анализ зубчатых механизмов с неподвижными осями колёс

- •Лабораторная работа № 5

- •Общие сведения

- •1.1. Дифференциальные зубчатые механизмы

- •1.2. Планетарные механизмы

- •2 Порядок выполнения работы

- •3. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5

- •Лабораторная работа № 6 статическое уравновешивание и балансировка роторов

- •1. Общие сведения

- •2. Статическая балансировка.

- •3. Постановка задачи.

- •4. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 6

- •1. Схема балансировочного станка и балансируемого звена

- •2. Результаты измерений

- •3. Векторное уравнение статической уравновешенности звеньев

- •4. Графическое решение векторного уравнения

- •Лабораторная работа № 7 динамическое уравновешивание вращающихся звеньев

- •1. Назначение работы.

- •2. Теоретические предпосылки

- •3. Описание установки

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа № 7

- •1. Схема установки

- •2. Исходные и вычисленные при уравновешивании ротора параметры

- •3. Векторные уравнения динамической уравновешенности ротора

- •4. Графическое решение векторных уравнений

- •Лабораторная работа № 8

- •1. Назначение работы.

- •2. Теоретические предпосылки

- •3. Описание станка дб-34 для динамической балансировки

- •4. Порядок выполнения балансировки ротора

- •5. Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа № 8

- •1. Схема балансировочного станка

- •2. Схема расположения плоскостей измерения и исправления неуравновешенности

- •3. Схема определения места неуровновешенности в двух плоскостях исправления

- •Определение величины дисбаланса

- •Лабораторная работа №9

- •1. Назначение работы

- •2. Измерение кинематических параметров

- •2.1. Измерение перемещений звеньев

- •2.2. Измерение скорости движения

- •2.3. Измерение ускорений звеньев

- •3. Обработка полученных при эксперименте данных

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 9

- •Лабораторная работа №10

- •Описание экспериментальной установки.

- •2. Методика экспериментального определения кпд редуктора.

- •3. Определение кпд планетарного редуктора аналитически (расчетным методом).

- •4. Постановка задачи.

- •5. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 10

- •1. Схема установки

- •2. Схемы измерения сил давления статора на динамометр и

- •3. Основные параметры установки

Лабораторная работа №10

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ РЕДУКТОРА

Описание экспериментальной установки.

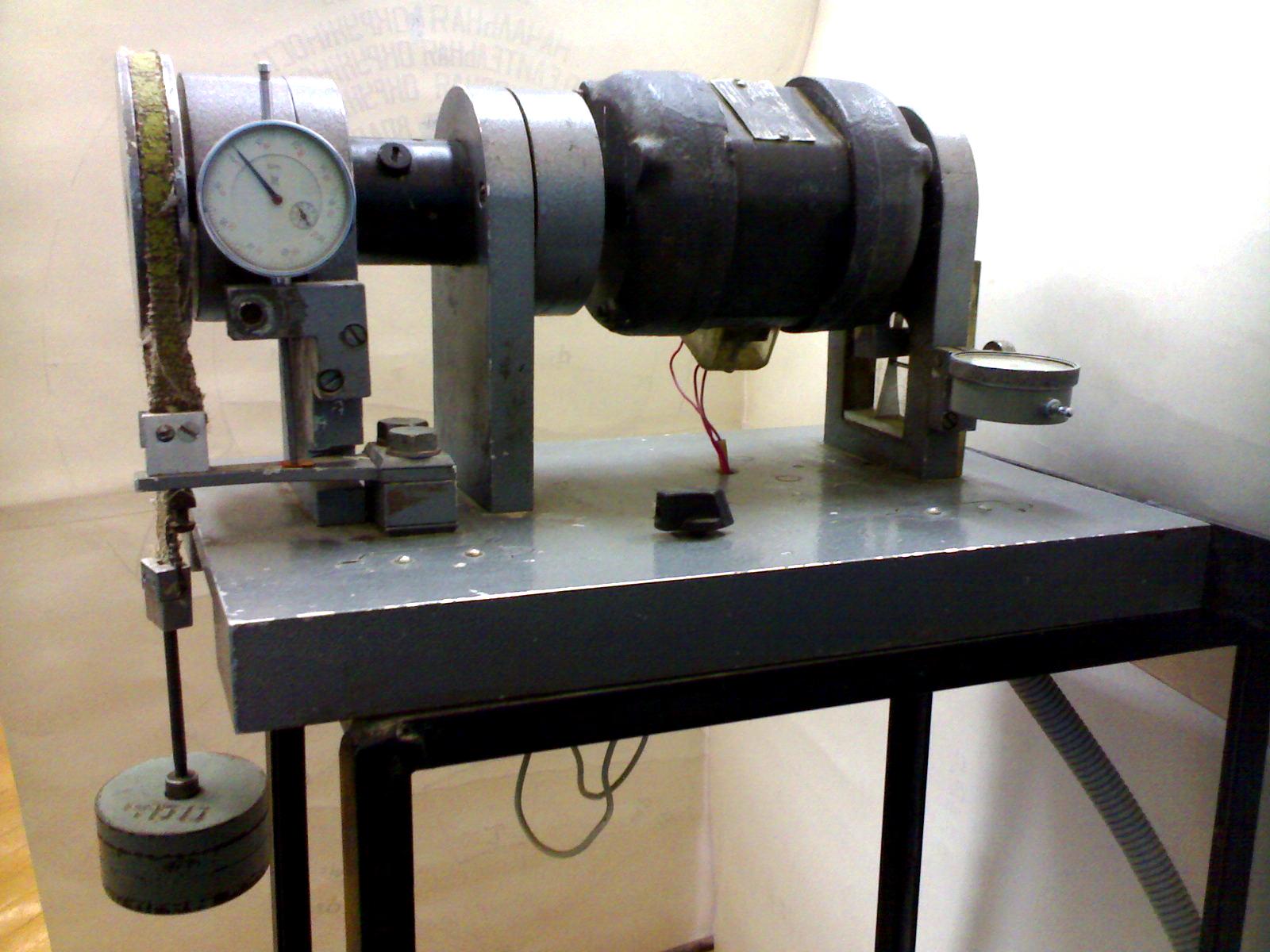

Установка для экспериментального определения КПД редуктора (рисунок 1 и рисунок 2 ) состоит из электродвигателя 1 и редуктора 2, связанных упругой муфтой. Статор электродвигателя не закреплен и может свободно проворачиваться на валу ротора. Со статором жестко связан рычаг, который опирается на динамометр, как показано на рисунке 3. Динамометр состоит: из стальной пластины 1 и индикатора 2а. К ведомому валу редуктора (рисунок 2) присоединен тормозной механизм 4. Схема этого механизма показана на рисунке 4.

Рисунок 1.

Через тормозной шкив 4 перекинут ремень 5. Натяжение ветвей ремня определяется с одной стороны весом груза и с другой динамометром, состоящим из упругой пластины 1 и индикатора 2б.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

2. Методика экспериментального определения кпд редуктора.

Коэффициент полезного действия η для установившегося движения может быть определен как отношение средней мощности сил полезного сопротивления Nпс к средней мощности движущих сил Nд.

![]() (1)

(1)

В данном случае мощность движущих сил равна мощности на валу электродвигателя, а мощность сил полезного сопротивления равна мощности сил трения в тормозном механизме.

Мощность движущих сил можно определить следующим образом

Nд = Мд ·ωд (2)

где Mд - момент на валу двигателя, равный моменту, приложенному к статору;

ωд=ωн - угловая скорость электродвигателя равная угловой скорости оси ведущего звена редуктора.

Мощность сил полезного сопротивления:

Nnc = Мтр ·ω1 (3)

где Мтр - момент сил трения приложенных и ободу тормозного шкива;

ω1 - угловая скорость ведомого звена редуктора.

Подставляя в формулу 1 выражения 2 и 3 после преобразования получим :

![]() (4)

(4)

Из рассмотрения схем изображенных на рис. 2 и рис. 3 можно заключить, что:

Мд=Р·ℓ (5)

где Р - сила, с которой статор давит на динамометр;

ℓ - плечо силы.

Мтр =(S2-S1)·r (6)

где r - радиус тормозного шкива;

S1 - натяжение правой ветви ремня, равное весу груза;

S2 - натяжение девой ветви ремня, измеряемое динамометром.

Натяжение ветвей ремня, огибающих тормозной шкив, связаны формулой Эйлера:

S2=S1·еfα (7)

где е - основание натурального логарифма;

f - коэффициент трения;

α - угол обхвата шкива ремнем в рад.

3. Определение кпд планетарного редуктора аналитически (расчетным методом).

Величина КПД планетарного редуктора зависит от того, передается движение от центрального подвижного колеса к водилу или наоборот, а также от численного значения передаточного отношения.

В таблице 1 сведены формулы для определения КПД планетарного редуктора.

Таблица 1

|

1>U1H>0 |

U1H>1;U1H<0 |

От колеса к водилу |

|

|

От водила к колесу |

|

|

В этих формулах ηH - коэффициент полезного действия при обращенном движении планетарной передачи.

Указанные формулы относятся к определению потерь, возникающих вследствие трения между зубьями. Эти формулы приближенные, т.к. при выводе их мощность в зацеплении определялась без учета потерь на трение во вращательных парах.