- •Техническая характеристика и конструктивные особенности буровой установки зиф-1200мр/к.

- •§ 3. Двойные колонковые снаряды (дкс)

- •§ 4. Колонковое бурение с гидравлическим транспортом кернов на поверхность

- •Билет 10

- •Вертлюги-амортизаторы, вертлюжные скобы и их назначение.

- •5. Порядок проверки машинистом буровой установки состояния техники безопасности при приемке и сдаче смены.

- •Билет 11

- •1. Стадии разведки месторождений полезных ископаемых.

- •4.Понятие о балансе рабочего времени и его составляющих.

- •5.Меры безопасности при извлечении керна из колонковой трубы.

- •Классификация при для колонкового бурения.

- •5.Меры безопасности при ликвидации аварий.

- •3. Техническая характеристика и конструктивные особенности бурового насоса нб4-320/63.

- •4. Технология алмазного бурения в трещиноватых породах.

- •Билет 15

- •5Вопрос- Правила т. Б. При обслуживании бурового насоса

- •5 Вопрос- Правила т. Б. При обслуживании бурового насоса

- •1 7 Билет

- •18 Билет

- •Билет №19

- •2.Эксплуатируют трубы с приваренными замками согласно руководству по эксплуатации, входящему в комплект поставки.

- •3. Механизмы подач:

- •5.Правила безопасности обслуживания мешалки.

- •Билет №20

- •1. Аварии, возникающие при бурении, можно разделить на четыре группы:

4.Понятие о балансе рабочего времени и его составляющих.

5.Меры безопасности при извлечении керна из колонковой трубы.

Билет 12

1. Водоподъемное оборудование, применяемое при бурении гидро- геологических скважин. Для откачки воды из скважин применяются водоподъемники трех основных типов.

Первый тип — насосы и двигатели, устанавливаемые вне самой скважины, на поверхности земли.

Второй тип — насосы или водоподающие агрегаты, устанавливаемые внутри скважины, а двигатели на поверхности земли.

Третий тип — насосы и двигатели, устанавливаемые внутри скважины (погружные агрегаты, состоящие из мотора и насоса).

Применение того или иного типа насосов или той или иной разновидности этих типов определяется: 1) положением динамического уровня воды в скважине; 2) заданной производительностью откачки; 3) внутренним диаметром обсадных труб участка скважины, на котором устанавливается насос (в зоне заданного понижения динамического уровня).

Основным определяющим фактором среди указанных является положение динамического уровня, и по этому признаку водоподъемники делятся на водоподъемники для неглубоких уровней и водоподъемники для глубоких уровней.

Классификация при для колонкового бурения.

выделяют:

алмазные - а – только на поверхности матрицы в один слой (однослойные);

б – на поверхности и частично в некотором объеме матрицы (многослойные);

в – на поверхности и в полном объеме матрицы (импрегнированные).

твердосплавные - 1.Ребристые коронки

типов Ml, М2, М5, М6

2.Резцовые (гладкостенные) затачиваемые коронки типов СМ4, СМ5, СМ6 для бурения пород средней твердости IV— VII категорий по буримости малоабразивных типа СТ2 средней твердости IV— VII категорий трещиноватых

3.Самозатачивающиеся коронки типов СА1, СА2, САЗ и СА4, СА5, СА6, СА9

шарошечные долота типа М — для пород мягких; С — для пород средне твердости;К — для крепких;ОК — для очень крепких пород

шарошечные коронки

3.Техническая

характеристика и конструктивные

особенности буровогс насоса НБЗ-120/40.

Плунжерные

насосы. В настоящее

время как в России, так и за рубежом

наблюдается тенденция перехода на

быстроходные плунжерные насосы простого

действия. Это связано с широким развитием

алмазного бурения и, соответственно,

сооружения скважин малого диаметра. В

этих

условиях при сравнительно небольших

подачах промывочной жидкости требуется

высокое давление, лучшим образом этим

условиям соответствуют плунжерные

насосы, которые имеют ряд существенных

преимуществ перед поршневыми насосами:

высокая надежность и безопасность в

работе, простота с обслуживания и

ремонта, меньшее количество уплотнений

и клапанов, более стабильная подача,

малая масса и габаритные размеры,

возможность замены пары сальник-плунжер.

Кроме того, в плунжерных насоса легко

осуществляется прямоточная рабочая

камера, когда всасывающие и напорные

клапаны расположены непосредственно

на одной вертикальной оси и поток

жидкости практически имеет прямой ход

к нагнетательным клапанам что позволяет

снизить до

минимума

объем вредного пространства, a

следовательно повысить кпд

насоса.

3.Техническая

характеристика и конструктивные

особенности буровогс насоса НБЗ-120/40.

Плунжерные

насосы. В настоящее

время как в России, так и за рубежом

наблюдается тенденция перехода на

быстроходные плунжерные насосы простого

действия. Это связано с широким развитием

алмазного бурения и, соответственно,

сооружения скважин малого диаметра. В

этих

условиях при сравнительно небольших

подачах промывочной жидкости требуется

высокое давление, лучшим образом этим

условиям соответствуют плунжерные

насосы, которые имеют ряд существенных

преимуществ перед поршневыми насосами:

высокая надежность и безопасность в

работе, простота с обслуживания и

ремонта, меньшее количество уплотнений

и клапанов, более стабильная подача,

малая масса и габаритные размеры,

возможность замены пары сальник-плунжер.

Кроме того, в плунжерных насоса легко

осуществляется прямоточная рабочая

камера, когда всасывающие и напорные

клапаны расположены непосредственно

на одной вертикальной оси и поток

жидкости практически имеет прямой ход

к нагнетательным клапанам что позволяет

снизить до

минимума

объем вредного пространства, a

следовательно повысить кпд

насоса.

Преимущественное распространение получили трехплунжерные, насосы с горизонтальным расположением плунжеров.

Кинематическая схема такого насоса приведена на рис. 34.

Насос состоит из двух блоков: механического и гидравлического. привод насоса преимущественно осуществляется электродвигателями. Вращения от электродвигателя 16 через клиноременную передачу 15, коробку перед 14, клиноременную передачу 13 и редуктор передается на шатунно-кривошипный механизм, состоящий из коренного эксцентрикового (коленчатого) вала II, шатуна 10,крейцкопфа (ползуна) 9. При этом плунжеры совершают возвратно-поступательное движение в рабочих камерах гидроблока со сдвигом по фазе на 120°.

При движении плунжера вправо в рабочей камере создается разрежение, шгнетательный клапан 4 при этом закрывается, а промывочная жидкость юд действием атмосферного давления перемещается по всасывающей магистрали 6, открывает всасывающий клапан 3 и заполняет рабочую камеру. При )братном движении плунжера давление в рабочей камере повышается, всасы-)ающий клапан 3 закрывается, а жидкость через нагнетательный клапан 4 ыталкивается из рабочей камеры в нагнетательную магистраль 5. Таким Срезом за один оборот коленчатого вала II в насосе совершается три всасы-18ния. и три нагнетания.

В плунжерных насосах используются самодействующие клапаны тарельча-ого типа. Конструкция такого клапана приведена на рис. 35.

Клапаны открываются под действием перепада давления, а закрываются од действием собственного веса и усилия пружины. Клапан состоит из

седла I, тарелки 2, резинового уплотнения 3 и верхней крышки 4, закрепленной на тарелке гайкой. Направляющие перья 5 позволяют центрировать тарелку, что обеспечивает ее правильную посадку на седло I, запрессованное в корпус гидроблока 8. Для более быстрой посадки клапана на седло во время закрытия тарелку нагружают пружиной 6.

Плунжеры насосов изготавливаются из износостойкой высоколигированной хромистой стали с последующей термообработкой. Для уплотнения плунжеров используются резиновые манжеты 2 (рис.34), собранные в стаканах 8. Соединение плунжера с ползу-м 9 кривошипношатунного механизма осуществляется с помощью быстро-емного хомута 7, что обеспечивает быструю замену узла "сальник с унжером"

Насосы имеют пружинный дифференциальный предохранительный клапан 17, горый можно использовать одновременно и в качестве вентиля для сбрасывания жидкости. Для контроля давления жидкости в нагнетательную магист-1ь установлен выносной манометр на гибком бронированном шланге.

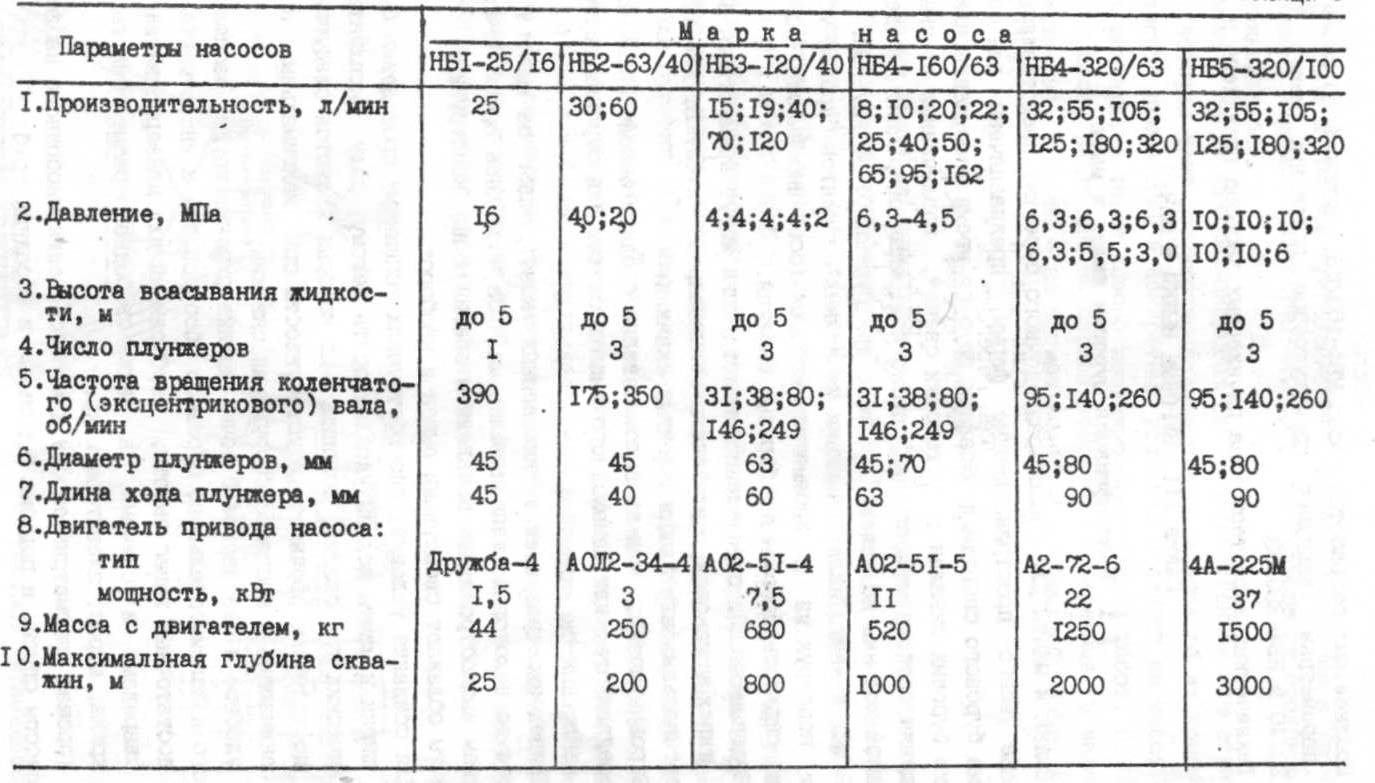

Мингео СССР разработан нормальный ряд плунжерных буровых насосов, тючагощий пять размерных классов насосных установок (ГОСТ 19123-73 юосы буровые к установкам геологоразведочного бурения1'). В соответ-зии с этим рядом выпускаются насосные буровые установки следующих типо-(меров: НБ1-25/16, НБ2-63/40, НБЗ-120/40, НБ4-320/63 и НБ5-320/ЮО.

4. Причины искривления скважин. Технологические средства направленного бурения. Причины, влияющие на характер и интенсивность искривления скважин, можно разделить на три основные группы: геологические, технические и технологические.

Геологические причины по степени проявления и важности обычно рассматриваются в следующем порядке: влияние анизотропии горных пород, перемежаемости различных по твердости пород; структурно-геологических условий, твердых включений, зон дробления, пустот, устойчивости пород и т. п.

У анизотропных пород из-за разницы физико-механических свойств во взаимно перпендикулярных направлениях разрушение забоя под торцом породоразрушающего инструмента происходит неравномерно. При, пересечении скважиной этих пород под острым углом к линии их наименьшего сопротивления забой скважины и сечение ее ствола приобретают овальную форму. В результате этого колонковый снаряд под влиянием сил, действующих на породоразрушающий инструмент, получает фиксированный перекос, направление которого способствует искривлению скважины в сторону плоскости наименьшего сопротивления анизотропных пород. Наибольшей анизотропностью обладают породы с минералами, имеющими игольча- тую, пластинчатую или чешуйчатую форму и ориентированы по параллельным плоскостям (альбитофиры, порфириты, филлиты, сланцы и др.).

При бурении массивных изотропных или слабо анизотропных пород (гранит, доломит, известняки) разрушение их под торцом породоразрушающего инструмента происходит равномерно и естественное искривление либо отсутствует, либо весьма незначительно. Изотропные трещиноватые породы разрушаются как анизотропные, так как трещины и микротрещины при бурении ведут себя как слои с нулевой твердостью.

Скважины могут искривляться при встрече в толще твердых пород раздробленных и перемятых зон, гнезд мягких пород, пустых или заполненных рыхлым материалом трещин, каверн, карстовых образований, а также при встрече в мягких породах твердых включений — валуны, крупная галька, желваки, конкреции и т. п. Значительное влияние на искривление скважин оказывает твердость и устойчивость пород: чем выше твердость пород, тем меньше разработка забоя и ствола скважины и тем в меньшей степени происходит ее искривление.

При бурении в слабоустойчивых или неустойчивых породах в скважинах образуются большие каверны, полости и завалы, наличие которых может привести к резкому искривлению скважины или даже забуриванию новых стволов.

Рассмотренные причины вызывают как зенитное, так и азимутальное искривление скважин.

Искривление скважины по техническим причинам может происходить в результате отклонения ее оси от заданного направления при заложении и в процессе бурения при воздействии различных технических бактооов.

Искривление скважины в процессе бурения связано с фиксированным перекосом бурового снаряда. Основные причины вызывающие такой перекос следующие.

1. Параметры бурового снаряда. Определяющими считаются длина и диаметр его составляющих частей.

2. Тип и конструкция породоразрушающего инструмента. Они определяют интенсивность, а в некоторых случаях и направление искривления скважины.

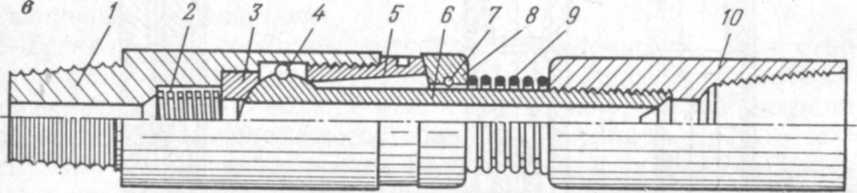

3. Компоновка бурового снаряда определяет условия и степень проявления причин, влияющих на искривление скважин.

Под действием собственного веса, осевой нагрузки, центробежных сил буровой снаряд изгибается. При этом возникает отклоняющая сила, прижимающая коронку к стенке скважины. В вертикальной скважине отклоняющая сила действует одинаково в любом направлении, в наклонной — в сторону висячей стенки, если вес колонкового набора незначителен, и, наоборот, в сторону лежачей стенки, если вес снаряда возрастает.

Технологические причины связаны со способами разрушения и неправильным сочетанием технологических параметров режима бурения и свойств проходимых пород. Опыт бурения скважин показывает, что наименьшая степень искривления присуща ударному, в несколько большей мере — ударно-вращательному и наибольшая — вращательному способам, имеющим различный характер разрушения пород. Интенсивность искривления зависит от степени разработки ствола.

Технические средства

Для бурения направленных и многозабойных скважин применяют различные технические средства и технологические методы. По характеру и принципу действия их можно разделить на технические средства разового, многократного применения и непрерывного действия.

Технические средства разового применения. К ним относятся стационарные отклоняющие клинья (рис. 20.4), которые применяют с целью обхода мест аварий, забуривания дополнительных стволов при многоствольном бурении и др. По конструкции клинья разделяются на открытые и закрытые. Закры-

Техническая характеристика клиньев КОС

Тип клина КОС-73 КОС-57 КОС-44

Угол наклона желоба клина к оси . . . 2° 30' 2° 30' 2° 30'

Длина желоба, мм 1540 1570 1530

Диаметр клина, мм 73 57 44

Длина в собранном виде, мм 6285 6920 5065

Устройства для перекрытия ствола скважины. Для установки стационарного клина в стволе скважины необходимо создание искусственного забоя.

ВИТР для этих целей разработана пробка-забой типа /73, (рис. 20.5), которая состоит из двух частей — собственно пробки (рис. 20.5, а) и гидропривода (рис. 20.5, б).