- •И.В. Мельникова Вычислительные машины, системы и сети

- •Часть 1

- •Содержание

- •Лекция 1 Вычислительные сети – частный случай распределенных систем

- •Классификация по совместимости

- •Большие эвм (Main Frame)

- •МиниЭвм

- •МикроЭвм

- •СуперЭвм

- •Выбор подходящей топологии

- •Сложные топологии

- •Магистраль

- •Распределенная магистраль

- •Различные критерии

- •Контрольные вопросы

- •Оптоволокно: неразъемные соединения

- •Соединения оптических волокон с помощью сварки

- •Цикл сварки оптического волокна автоматического сварочного аппарата

- •Аппарат для сварки оптических волокон fsm.05svhii производства Fujikura

- •Соединение оптических волокон методом склеивания

- •Механические соединители оптических волокон

- •Механический соединитель Corelink производства amp

- •Механический соединитель Fibrlok II производства 3m

- •Механический соединитель Fibrlok производства 3m

- •Механический соединитель rms производства at&t

- •Механический соединитель ленточных элементов оптических волокон производства Sumitomo

- •Механические соединители производства Fujikura

- •Передача в основной полосе частот и широкополосная передача

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 3 Работа сети

- •Семь уровней модели osi

- •На Транспортном уровне, кроме того, к пакету добавляется информация, которая поможет компьютеру-получателю восстановить исходные данные из последовательности пакетов.

- •Irq Назначение

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 4 Передача данных по кабелю

- •Низкоуровневые протоколы

- •Контрольные в опросы

- •Лекция 5 Технология Token Ring

- •Кадр данных

- •Прерывающая последовательность

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 6 Технология fddi (Fiber Distributed Data Interface)

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 7 Понятие сетевого протокола

- •Блоки сообщений сервера

- •Кадр NetBeui

- •Протокол nmp (Name Management Protocol).

- •Протокол smp(Session Management Protocol) dmp ( Diagnostic and Monitoring Protocol).

- •Протокол udp

- •Протокол dmp

- •Краткое резюме

- •Стек протоколов ipx/spx и система Novell NetWare

- •Средства построения составных сетей стека Novell Общая характеристика протокола ipx

- •Адресация

- •Маршрутизация протокола ipx

- •Адресация

- •Протоколы sap

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 8 Стек tcp/ip

- •Комплект протоколов тcp/ip

- •Архитектура tcp/ip

- •Адресация

- •Маски подсетей

- •Не хватает адресов?

- •Маска подсети переменной длины vlsm (Variable Length Subnet Mask)

- •Проблемы классической схемы

- •Бесклассовая междоменная маршрутизация cidr (Classless Inter-Domain Routing)

- •IPing - новое поколение протоколов ip

- •Выводы:

- •Дополнительный материал. (Примеры расчета масок подсетей)

- •Стеки протоколов

- •Стек протоколов при использовании модуля tcp

- •Стек протоколов при работе через транспортный протокол udp

- •Отображение физических адресов на ip-адреса: протоколы arp и rarp

- •Отображение символьных адресов на ip-адреса: служба dns

- •Автоматизация процесса назначения ip-адресов узлам сети – протокол dhcp

- •Протоколы тcp и udp

- •Структура стека протоколов tcp/ip

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 9 Большие сети. Технические и программные компоненты расширения сетей. Интеграция локальных и глобальных сетей

- •Примечание

- •Контрольные вопросы

- •Использование маршрутизаторов

- •1. Рассмотрим первый способ.

- •2. Второй способ. Маршрутизация потоков.

- •Компоненты маршрутизации

- •Коммутация

- •Алгоритмы маршрутизации

- •Классификация алгоритмов маршрутизации и общие сведения

- •Цели разработки алгоритмов маршрутизации:

- •Показатели алгоритмов (метрики)

- •Типы алгоритмов

- •Одномаршрутные или многомаршрутные алгоритмы

- •Типы записей в таблице маршрутизации

- •Структура таблицы маршрутизации

- •Среда со статической маршрутизацией

- •Протоколы динамической маршрутизации

- •1) Истечение времени жизни маршрута;

- •2) Указание специального расстояния (бесконечности) до сети, ставшей недоступной.

- •Организации, поддерживающие технологии беспроводных сетей

- •Технологии радиосетей

- •Радиосети стандарта ieee 802.11

- •Компоненты беспроводной сети

- •Направленная антенна

- •Всенаправленная антенна

- •Многоячеечные беспроводные локальные сети (сотовые)

- •Альтернативные технологии радиосетей

- •Микроволновые сетевые технологии

- •Беспроводные сети на базе низкоорбитальных спутников Земли

- •40 Gigabit Ethernet и беспроводные сети Fast Ethernet

- •Атмосферная лазерная связь

- •2,5 Гбит/с по лазерному лучу

- •Передача данных в гвс

- •8. Беспроводные промышленные сети

- •Беспорядочный (т. Е. "не делающий различий") режим - Promiscuous mode.

- •Маска подсети (subnet mask) — специальная битовая комбинация, маскирующая сетевую часть ip-адресов единицами.

- •Региональная телефонная компания - Regional bell operating company (rboc).

Протоколы динамической маршрутизации

Внешние протоколы служат для обмена информацией о маршрутах между автономными системами.

Внутренние протоколы служат для обмена информацией о маршрутах внутри автономной системы.

В реальной практике построения локальных сетей, корпоративных сетей и их подключения к провайдерам, нужно знать, главным образом, только внутренние протоколы динамической маршрутизации. Внешние протоколы динамической маршрутизации необходимы только тогда, когда следует построить закрытую большую систему, которая с внешним миром будет соединена только небольшим числом защищенных каналов данных.

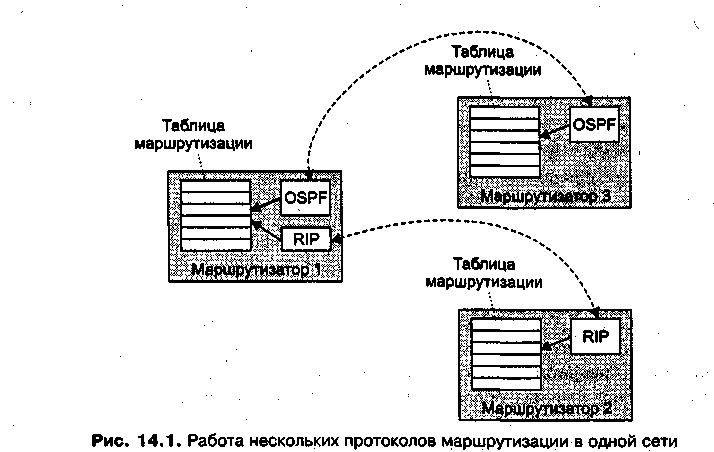

Применение нескольких протоколов маршрутизации

В одной и той же сети могут одновременно работать несколько разных протоколов маршрутизации (рис. 14.1). Это означает, что на некоторых (не обязательно всех) маршрутизаторах сети установлено и функционирует несколько протоколов маршрутизации, но при этом, естественно, по сети взаимодействуют только одноименные протоколы. То есть, если маршрутизатор 1 поддерживает, например, протоколы RIP и OSPF, маршрутизатор 2 – только RIP, а маршрутизатор 3 – только OSPF, то маршрутизатор 1 будет взаимодействовать с маршрутизатором 2 по протоколу RIP, с маршрутизатором 3 – по OSPF, а маршрутизаторы 2 и 3 вообще непосредственно друг с другом взаимодействовать не смогут.

В маршрутизаторе, который поддерживает одновременно несколько протоколов, каждая запись в таблице является результатом работы одного из этих протоколов. Если о некоторой сети появляется информация от нескольких протоколов, то для однозначности выбора маршрута (а данные разных протоколов могут вести к различным рациональным маршрутам) устанавливаются приоритеты протоколов маршрутизации. Обычно предпочтение отдается протоколам LSA как располагающим более полной информацией о сети по сравнению с протоколами DVA. В некоторых ОС в экранных и печатных формах в каждой записи таблицы маршрутизации имеется отметка о протоколе маршрутизации, с помощью которого эта запись получена. Но даже если эта отметка на экран и не выводится, она обязательно имеется во внутреннем представлении таблицы маршрутизации. По умолчанию каждый протокол маршрутизации, работающий на определенном маршрутизаторе, распространяет только ту информацию, которая была получена маршрутизатором по данному протоколу. Таким образом, если о маршруте к некоторой сети маршрутизатор узнал от протокола RIP, то и распространять по сети объявления об этом маршруте он будет с помощью протокола RIP.

Однако возникает вопрос: «Каким образом маршрутизатор, который не поддерживает все протоколы маршрутизации, применяемые в составной сети, узнает обо всех составляющих ее сетях?» Для того, чтобы маршрутизатор распространял с помощью одного протокола маршрутизации информацию о маршрутах, полученную с помощью другого протокола маршрутизации, необходимо установить особый внутренний режим работы, называемый часто перераспределением (redistribute). Такой режим обеспечивает использование некоторым протоколом не только «своих» записей из таблицы маршрутизации, но и «чужих», полученных с помощью протокола маршрутизации, указанного при конфигурировании.

Как видно из описания, применение нескольких протоколов маршрутизации в пределах одной составной сети не является таким уж простым делом, от администратора требуется провести определенную работу по конфигурированию каждого маршрутизатора, чтобы создание таблиц выполнялось автоматически. В то же время во многих сетях существует необходимость в нескольких протоколах маршрутизации – причины, как и причины любой гетерогенности сети, могут быть разными, историческими, техническими, вплоть до личных предпочтений администраторов. При этом проблемы взаимодействия маршрутизаторов в такой неоднородной в отношении протоколов маршрутизации сети быстро усложняются с ростом сети. Очевидно, что для крупных составных сетей требуется качественно иное решение.

Такое решение было найдено для самой крупной на сегодня составной сети – сети Интернет.

Резюме

1. Протоколы маршрутизации генерируют для каждого маршрутизатора согласованные друг с другом таблицы маршрутизации, то есть такие, которые позволят обеспечить доставку пакета по рациональному маршруту от исходной сети в сеть назначения за конечное число шагов. Для этого маршрутизаторы сети обмениваются специальной служебной информацией о топологии составной сети;

2. Существуют способы продвижения пакетов в составных сетях, которые не требуют построения таблиц маршрутизации, к ним относятся:

лавинная маршрутизация, когда каждый маршрутизатор передает пакет всем своим непосредственным соседям, кроме того, от которого его получил;

маршрутизация, управляемая событиями, когда пакет к определенной сети назначения посылается по маршруту, который уже приводил ранее к успеху (для данного адреса назначения);

маршрутизация от источника – в этом случае отправитель помещает в пакет информацию о том, какие промежуточные маршрутизаторы должны участвовать в передаче пакета к сети назначения.

3. В тех случаях, когда маршрутизация осуществляется на основании таблиц, различают статическую и адаптивную (динамическую) маршрутизацию:

при статической маршрутизации таблицы составляются и вводятся в память каждого маршрутизатора вручную администратором сети;

адаптивная (динамическая) маршрутизация обеспечивает автоматическое обновление таблиц маршрутизации после изменения конфигурации сети.

4. Протоколы маршрутизации могут быть распределенными и централизованными:

при распределенном подходе каждый маршрутизатор строит собственную таблицу маршрутизации, основываясь на данных, получаемых по протоколу маршрутизации от остальных маршрутизаторов сети;

при централизованном подходе в сети существует один маршрутизатор, который собирает всю информацию о топологии и состоянии сети от других маршрутизаторов и строит таблицы маршрутизации для всех остальных маршрутизаторов сети.

5. Адаптивные протоколы маршрутизации делятся на две группы, каждая из которых связана с одним из следующих типов алгоритмов:

в дистанционно-векторных алгоритмах каждый маршрутизатор периодически и широковещательно рассылает по сети вектор, компонентами которого являются расстояния от данного маршрутизатора до всех известных ему сетей. Наиболее распространенным протоколом, основанным на дистанционно-векторном алгоритме, является протокол RIP, который распространен в двух версиях – RIP IP, работающий с протоколом IP, и RIP IPX, работающий с протоколом IPX;

алгоритмы состояния связей обеспечивают каждый маршрутизатор информацией, достаточной для построения точного графа связей сети. Протоколами, основанными на алгоритме состояния связей, являются протоколы IS-IS стека OSI, OSPF стека ТСР/IP и протокол NLSP стека Novell.

6. Протоколы маршрутизации Интернета делятся на внешние и внутренние. Внешние протоколы (EGP, BGP) переносят маршрутную информацию между автономными системами, а внутренние (IGP) применяются только в пределах определенной автономной системы.

Среды с протоколом RIP для IP

Маршрутизируемая среда с протоколом RIP для IP лучше всего подходит для объединенных динамических IP-сетей небольших и средних размеров с множественными путями.

Построение таблицы маршрутизации

Протокол RIP (Routing Information Protocol) является внутренним протоколом маршрутизации дистанционно-векторного типа, он представляет собой один из наиболее ранних протоколов обмена маршрутной информацией и до сих пор чрезвычайно распространен в вычислительных сетях ввиду простоты реализации. Кроме версии RIP для сетей TCP/IP, существует также версия RIP для сетей IPX/SPX компании Novell.

Для IP имеются две версии протокола RIP: первая и вторая. Протокол RIPv1 не поддерживает масок, то есть он распространяет между маршрутизаторами только информацию о номерах сетей и расстояниях до них, а информацию о масках этих сетей не распространяет, считая, что все адреса принадлежат к стандартным классам A, B или C. Протокол RIPv2 передает информацию о масках сетей, поэтому он в большей степени соответствует требованиям сегодняшнего дня. Так как при построении таблиц маршрутизации работа версий 2 и 1 принципиально не отличается, то в дальнейшем для упрощения записей будет описываться работа первой версии.

В качестве расстояния до сети стандарты протокола RIP допускают различные виды метрик: хопы, метрики, учитывающие пропускную способность, вносимые задержки и надежность сетей (то есть соответствующие признакам D, Т и R в поле «Качество сервиса» IP-пакета), а также любые комбинации этих метрик. Метрика должна обладать свойством аддитивности, когда метрика составного пути равна сумме метрик составляющих этого пути. В большинстве реализаций RIP используется простейшая метрика – количество хопов, то есть количество промежуточных маршрутизаторов, которые нужно преодолеть пакету до сети назначения.

Рассмотрим процесс построения таблицы маршрутизации с помощью протокола RIP на примере составной сети, представленной на рис. 14.3.

Этап 1 - создание минимальных таблиц

В исходном состоянии в каждом маршрутизаторе программным обеспечением стека ТСР/IP автоматически создается минимальная таблица маршрутизации, в которой учитываются только непосредственно подсоединенные сети.

Этап 2 – рассылка минимальных таблиц соседям

После инициализации каждого маршрутизатора он начинает посылать своим соседям сообщения протокола RIP, в которых содержится его минимальная таблица.

RIP-сообщения передаются в пакетах протокола UDP и включают два параметра для каждой сети: ее IР-адрес и расстояние до нее от передающего сообщение маршрутизатора.

Соседями являются те маршрутизаторы, которым данный маршрутизатор непосредственно может передать IP-пакет по какой-либо своей сети, не пользуясь услугами промежуточных маршрутизаторов.

Этап 3 – получение RIP-сообщений от соседей и обработка полученной информации

После получения аналогичных сообщений от соседних маршрутизаторов маршрутизатор наращивает каждое полученное поле метрики на единицу и запоминает, через какой порт и от какого маршрутизатора получена новая информация (адрес этого маршрутизатора станет адресом следующего маршрутизатора, когда эта запись будет внесена в таблицу маршрутизации). Затем маршрутизатор начинает сравнивать новую информацию с той, которая хранится в его таблице маршрутизации

Протокол RIP замещает запись о какой-либо сети только в том случае, если новая информация имеет лучшую метрику (расстояние в хопах меньше), чем имеющаяся. В результате в таблице маршрутизации о каждой сети остается только одна запись; если же имеется несколько равнозначных в отношении расстояния путей к одной и той же сети, то все равно в таблице остается одна запись, которая пришла в маршрутизатор первой. Для этого правила существует исключение – если информация с худшей метрикой о какой-либо сети пришла от того же маршрутизатора, на основании сообщения которого была создана данная запись, то информация с худшей метрикой замещает информацию с лучшей.

Аналогичные операции с новой информацией выполняют и остальные маршрутизаторы сети.

Этап 4 – рассылка новой, уже не минимальной, таблицы соседям

Каждый маршрутизатор отсылает новое RIP-сообщение всем своим соседям. В этом сообщении он помещает данные обо всех известных ему сетах – как непосредственно подключенных, так и удаленных, о которых маршрутизатор узнал из RIP-сообщений.

Этап 5 – получение RIP-сообщений от соседей и обработка полученной информации

Этап 5 повторяет этап 3 – маршрутизаторы принимают RIP-сообщения, обрабатывают содержащуюся в них информацию и на ее основании корректируют свои таблицы маршрутизации.

Если маршрутизаторы периодически повторяют этапы рассылки и обработки RIP-сообщений, то за конечное время в сети установится корректный режим маршрутизации. Под корректным режимом маршрутизации здесь понимается такое состояние таблиц маршрутизации, когда все сети достижимы из любой сети по некоторому рациональному маршруту. Пакеты будут доходить до адресатов и не «зацикливаться» в петлях.

Очевидно, если в сети все маршрутизаторы, их интерфейсы и соединяющие их каналы связи постоянно работоспособны, то объявления по протоколу RIP можно делать достаточно редко, например, один раз в день. Однако в сетях постоянно происходят изменения – меняется как работоспособность маршрутизаторов и каналов, так и сами маршрутизаторы и каналы могут добавляться в существующую сеть или же выводиться из ее состава.

Для адаптации к изменениям в сети протокол RIP использует ряд механизмов.

Адаптация RIP-маршрутизаторов к изменениям состояния сети

К новым маршрутам RIP-маршрутизаторы приспосабливаются просто – они передают новую информацию в очередном сообщении своим соседям, и постепенно эта информация становится известна всем маршрутизаторам сети. А вот к отрицательным изменениям, связанным с потерей какого-либо маршрута, RIP-маршрутизаторы адаптируются сложнее. Это связано с тем, что в формате сообщения протокола RIP нет поля, которое бы указывало на то, что путь к данной сети больше не существует.

Вместо этого используются два механизма уведомления о том, что некоторый маршрут более недействителен: