- •11. Структура системного анализа.

- •12. Определение целей системного анализа.

- •13. Анализ структуры системы, виды структур.

- •14. Этапы сбора данных о функционировании системы.

- •15. Методы исследования информационных потоков.

- •16. Построение моделей системы, виды моделей.

- •17. Понятие адекватности модели, ее проверка.

- •18. Анализ неопределенности и чувствительности модели.

- •19. Виды ресурсов системы, исследование ресурсных возможностей.

- •20. Критерий, альтернатива, методика формирования критериев, многокритериальность.

- •21. Способы и методы генерирования альтернатив.

- •22. Особенности внедрения результатов системного анализа

- •23. Виды структур асу, цели и задачи структурного анализа асу.

- •26. Способы формализованного задания графа (понятие цепи, пути, цикла, контура, степени вершины, связности).

- •27. Порядковая функция на графе. Способы введения.

- •28. Числовая функция на графе. Определение пути максимальной длины.

- •29. Топологическая декомпозиция структур асу.

- •30. Модель описания и анализа потоков информации в асу матричным способом.

- •31. Структурно-топологические характеристики систем и их применение.

- •32. Формализация общей задачи синтеза структуры асу. Основные проблемы, возникающие при разработке структуры асу.

- •33. Частные критерии оптимизации структуры асу.

- •34. Ограничения в частных задачах синтеза структуры асу.

- •35. Первая частная задача синтеза оптимальной структуры асу.

- •36. Вторая частная задача синтеза оптимальной структуры асу.

- •37. Третья частная задача синтеза оптимальной структуры асу.

- •38) Проблема принятия решений в больших системах, процесс принятия решений.

- •39. Общая постановка задачи принятия решений. Классификация задач принятия решений.

- •40. Однокритериальные задачи принятия решений.

- •41. Принятие решений в условиях риска, неопределенности. Критерии.

- •42. Принципы принятия решений в многокритериальных задачах.

- •43. Виды управления. Особенности централизованного и децентрализованного управления.

- •44. Виды управления. Особенности иерархического управления.

- •45. Формализация иерархических понятий: координация, декомпозиция, агрегация.

- •46. Принципы управления сложными системами.

- •47. Эрратические (человеко-машинные) системы управления. Особенности эргатических систем управления.

- •48. Инженерно-психологические проблемы создания и эксплуатации эргатических систем управления.

- •49. Специфика анализа и синтеза эргатических систем управления.

- •50. Типовые противоречия в процессе создания эргатических систем управления.

- •51. Типовые организационные структуры управления производством.

- •52. Автоматизированные системы управления предприятием (асуп). Назначение, примеры.

- •53. Модели mrp/erp. Концепция модели. Основные процессы.

- •54. Модели plm. Концепция модели. Основные процессы.

- •55. Модели гибкого автоматизированного завода (газ). Основные концепции.

- •56. Модели адаптивного автоматизированного управления.

- •57. Типовая организационная структура предприятия. Выработка управленческой информации.

- •58. Документооборот предприятия, его структура. Понятие документа, записи, формы, реквизита, показателя.

- •59. Функциональная структура асуп. Подсистема оперативного управления основным производственным процессом.

- •60. Автоматизированные системы управления технологическим процессом (асутп).

- •61. Классификация и характерные особенности асутп.

- •62. Структура асутп.

- •63. Гибкие производственные системы (гпс).

- •64. Особенности проектирования асутп.

- •65. Порядок разработки асутп.

- •66. Общие сведения о проектировании. Системы автоматизированного проектирования (сапр).

- •67. Классификация и принципы организации сапр.

- •68. Виды обеспечения, стадии создания сапр.

- •69. Организация взаимодействия конструктора с эвм.

- •70. Банковские системы управления.

- •71. Характеристика банковской деятельности в рф как предметной области информатизации.

- •72. Функциональные задачи и модули автоматизированной банковской системы (абс).

- •73. Виды обеспечения абс.

- •74. Программное обеспечение информационных технологий в банках.

- •75. Техническое обеспечение при создании абс

- •76. Математическое обеспечение автоматизированных систем.

- •77. Информационное обеспечение автоматизированного управления.

- •78. Процедуры обработки информации.

- •79. Организация информационных процессов в системах управления.

- •80. Особенности современной информационной технологии управленческой деятельности.

- •81. Базы данных и их системы управления.

- •82. Модели данных.

- •83. Программное обеспечение автоматизированного управления.

- •84. Общее и специальное программное обеспечение.

- •85. Пакеты прикладных программ автоматизированного управления.

- •86. Организация разработки программных средств.

- •87. Техническое и технологическое обеспечение автоматизированного управления.

- •88. Сетевой режим автоматизированной обработки экономической информации.

- •89. Технология использования автоматизированных рабочих мест.

- •90. Технология использования пакетов прикладных программ.

- •91. Технология обработки текстовой информации.

- •92. Технология обработки табличной информации.

- •93. Технология использования автоматизированных банков данных.

- •94. Интегрированные технологии в распределенных системах обработки данных.

- •95. Технология использования экспертных систем.

- •96. Лингвистическое обеспечение автоматизированного управления.

- •97. Особенности технологии взаимодействия пользователя с эвм.

- •98. Типы диалогов и формы их реализации на эвм.

- •99. Особенности организации диалоговой технологии обработки данных на эвм.

- •100. Организационно-методическое обеспечение автоматизированного управления.

- •101. Эргономическое обеспечение автоматизированного управления.

- •103. Правовое обеспечение автоматизированного управления.

- •104. Защита информации при автоматизированном управлении.

43. Виды управления. Особенности централизованного и децентрализованного управления.

Виды автоматизированного управления: централизованное, децентрализованное и иерархическое.

Централизованное и децентрализованное управление:

Централизованный вид управления предполагает реализацию всех процессов управления объектами в едином центральном органе управления. Этот орган собирает информацию о состоянии всех объектов управления, осуществляет ее обработку и каждому объекту управления выдает свою собственную управляющую команду (рис. 7.1).Управляющий орган воздействует на объект управления посредством выдачи команд.

Эту информацию называют распорядительной. Поскольку органу управления не безразлично поведение объекта управления, всегда присутствует обратная связь — это осведомительная информация. Она сообщает органу управления о состоянии объекта управления.

Достоинства такой структуры:

— создается принципиальная возможность реализации глобально-оптимального управления системой в целом, поскольку каждое управляющее воздействие вырабатывается на основе всей информации о системе;

— достаточно просто реализуются процессы информационного взаимодействия;

— исключается необходимость в пересылках промежуточных результатов процессов управления;

— достаточно легко осуществляется корректировка оперативно изменяющихся данных;

— возникает возможность достижения максимальной эксплуатационной эффективности при минимальной избыточности технических средств.

С системотехнической точки зрения основными недостатками структуры с централизованным управлением являются:

— необходимость для органа управления собирать, запоминать и обрабатывать чрезвычайно большие объемы информации;

— необходимость наличия запоминающих устройств очень большого объема;

— необходимость использования вычислительных средств очень высокой производительности;

— чрезвычайно высокие требования по надежности ко всем элементам технического обеспечения и ко всем элементам программного обеспечения, потому что выход из строя любого элемента приводит к выходу из строя всей системы;

— высокая суммарная протяженность и перегруженность каналов связи при наличии территориально разнесенных объектов управления.

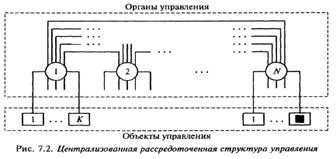

В централизованном виде управления существует еще одна разновидность управления — так называемая централизованная рассредоточенная структура.

В рассматриваемой структуре (рис. 7.2) сохраняются все свойства и особенности принципа централизованного управления, а именно: выработка управляющего воздействия на каждый объект управления осуществляется на основе информации о состоянии всей совокупности объектов управления. Однако в отличие от полностью централизованной структуры она не имеет четкой локализации в едином управляющем органе.

Достоинства такой структуры:

— снижение требований к объемам памяти, производительности и надежности каждого управляющего органа без снижения качества управления; — суммарная протяженность и стоимость каналов связи в такой системе может быть снижена. К недостаткам следует отнести:— усложненность информационных процессов вследствие необходимости обмена данными между центрами обработки; — сложность корректировки хранимой в памяти системы информации; — значительная избыточность технических средств и, следовательно, повышение расходов на их приобретение, монтаж и эксплуатацию; — сложность синхронизации процессов обмена информацией.

Децентрализованное управление предполагает распределение функций управления по отдельным элементам сложной системы (рис 7.3).

Построение системы с такой структурой возможно только в случае независимости объектов управления по материальным, энергетическим, информационным и иным ресурсам. Для выработки управляющего воздействия на каждый объект необходима информация только о состоянии этого объекта и безразлична информация о состоянии других объектов. Фактически децентрализованная структура представляет собой совокупность нескольких независимых систем, каждая из которых обладает своей информационной, алгоритмической, технической и прочими базами. Децентрализованное управление свободно от многих недостатков чисто централизованного управления. Однако по сравнению с централизованным у децентрализованного управления имеются очевидные недостатки:

— возможная разность управления при одинаковых объектах управления;

— высокая стоимость системы управления;

— сокращение перерабатываемой информации может привести к снижению качества управления.

Поэтому в сложных системах управления, как правило, относится к промежуточному типу, когда степень централизации находится между двумя крайними случаями чисто централизованного и децентрализованного управления.