- •Структура управления железнодорожным транспортом.

- •Продольный профиль

- •Балласт

- •Рельсовые опоры

- •Деревянные шпалы

- •Железобетонные шпалы

- •Рельсы.

- •Скрепления

- •Угон пути и противоугоны.

- •Устройство рельсовой колеи.

- •1.Средняя часть. 2.Подступичная часть.

- •3.Предподступичная часть. 4.Шейка оси. 5. Бурт

- •2. Возвышение наружной рельсовой нити

- •3. Устройство переходных кривых

- •4. Укладка укороченных рельсов на внутренней нити

- •5.Усиление пути

- •6. Увеличение расстояния между осями путей.

- •Основные геометрические элементы стрелочного перевода

- •Глухие пересечения

- •Тоннели

- •Электроснабжение устройств сигнализации, централизации и автоблокировки (сцб) и связи.

- •Централизация и связь на железнодорожном транспорте.

- •Автоматическая переездная сигнализация

- •Вагоны и вагонное хозяйство

- •Вагоны и вагонное хозяйство

- •Вагонное хозяйство

- •Технологический процесс работы станции

- •Планирование и организация перевозок. Организация движения поездов

- •Организация движения поездов

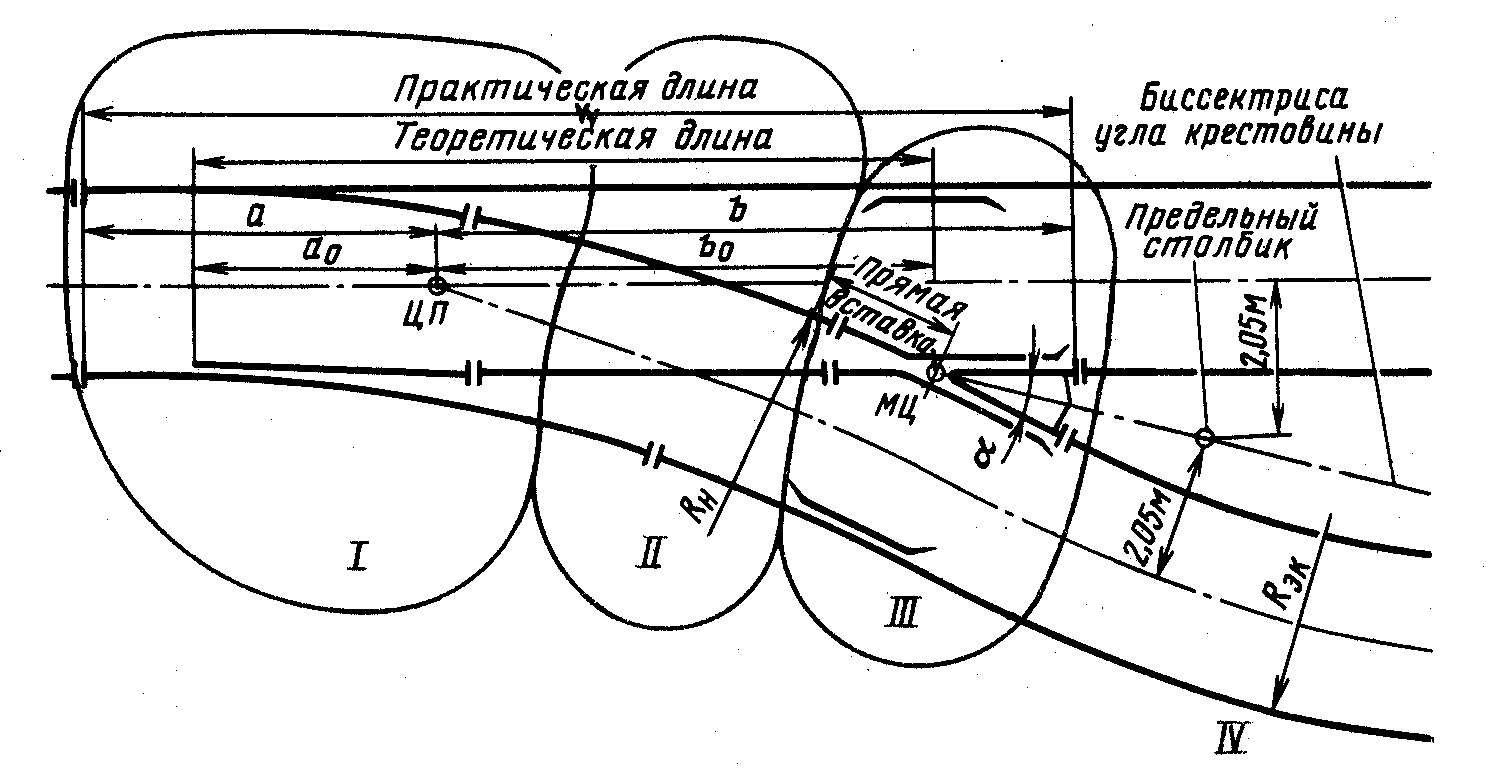

Основные геометрические элементы стрелочного перевода

При проектировании и укладке соединений путей необходимо знать размеры геометрических элементов стрелочного перевода, определяемые расчетом (рис. 5.4).

Рисунок 5.4 – Геометрические элементы стрелочного перевода

Основными геометрическими элементами стрелочного перевода являются:

Математический центр (МЦ) – условная точка пересечения рабочих граней сердечника крестовины.

Практическая или полная длина – расстояние от переднего стыка рамного рельса до конца крестовины.

Теоретическая длина – расстояние от начала остряка до математического центра.

Центр перевода (ЦП) – точка пересечения осей соединяющихся путей.

Переводная кривая (Rн) – как правило равен радиусу остряка (1440 м. – 1/22, 980 м. – 1/18. 300 м. – 1/11, 200 м. – 1/9)

Закрестовинные кривые (Rзк) – расположены на боковом пути за крестовиной (1/9, 1/11 ≥ 300 м., 1/18 ≥ 960 м., 1/22 ≥ 1440 м.)

Предельный столбик – устанавливается за крестовиной и указывает на предельное положение стоящего экипажа, при котором по условиям габарита возможно движение по другому пути.

На схемах стрелочные переводы обозначают для удобства в осях путей с пересечением осей в центре перевода.

Центр перевода наносится на план станции с указанием координат. Начало координат находится на пересечении оси пассажирского здания (вокзала) и оси первого главного пути.

Стрелочные переводы маркируются либо клеймо, либо несмываемая краска.

ДСЗ – Днепропетровский стрелочный завод;

МСЗ - Муромский стрелочный завод;

НСЗ - Новосибирский стрелочный завод.

НСЗ 240 99 право (№ 240, год 1999, правосторонний)

Все эти переводы обеспечивают безопасное движение поездов по прямому направлению со скоростями до 160 км/ч.

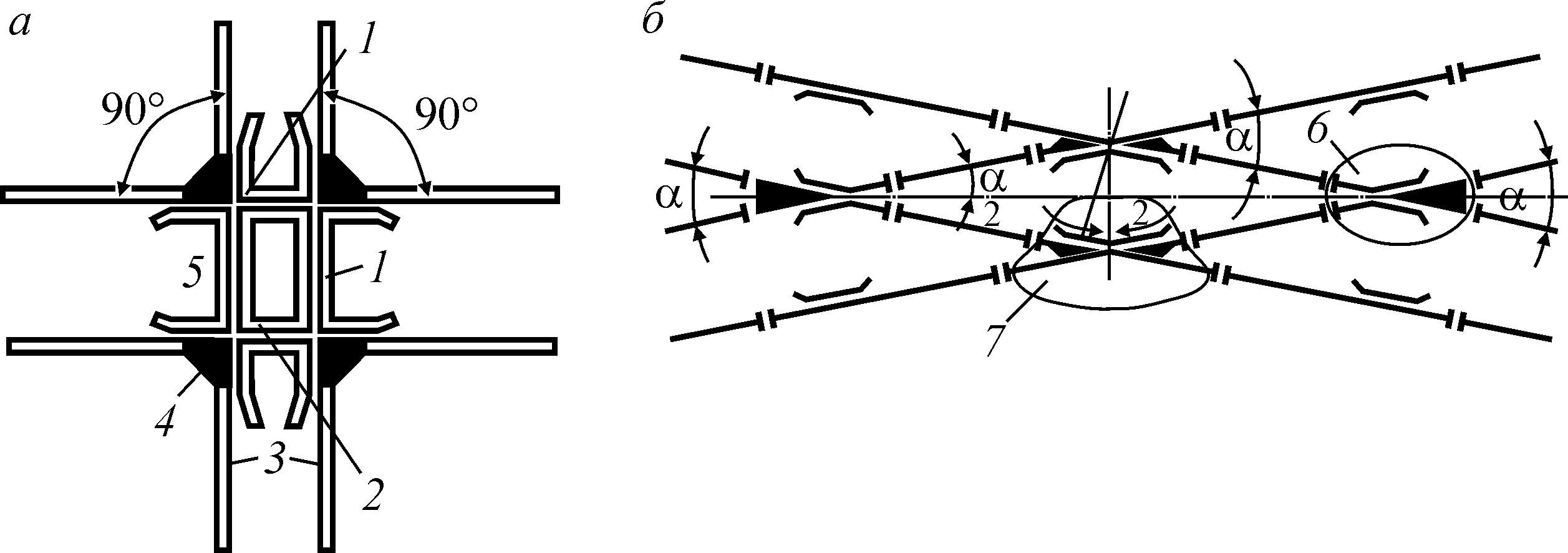

Глухие пересечения

В местах где пути пересекаются между собой без перевода подвижного состава с одного пути на другой, делают глухие пересечения. Глухие пересечения делают под прямыми и острыми углами. Эти пересечения состоят из четырех крестовин с контррельсами.

Рисунок 5.5 – Глухие пересечения

а - прямоугольное глухое пересечение;

б - косоугольное глухое пересечение;

Наружный контррельс;

Контурно-замкнутый внутренний контррельс;

Рамные рельсы;

Крестовина

Искусственные сооружения.

К нижнему строению пути относятся искусственные сооружения, которые возводятся при пересечении железными дорогами различных препятствий и для обеспечения устойчивости земляного полотна в сложных условиях.

К искусственным сооружениям относятся:

Мосты(их разновидности: виадуки, эстакады, путепроводы);

Тоннели;

Трубы;

Галереи;

Подпорные стенки;

Селеспуски;

Дюкеры.

Наиболее распространенными видами ИС являются мосты и трубы ( 92 %). ИС по протяженности составляют менее 1,5 % общей длины пути, однако стоимость их в стоимости ЖД составляет более 10 %. Это очень дорогостоящие сооружения и к ним предъявляются более высокие требования по прочности, надежности, долговечности, безопасности пропуска поездов.

Мосты

Мосты устраивают при пересечении железной дорогой рек и водотоков, как постоянных, так и периодического действия. Упоминания о первых мостах датируются VI веком до нашей эры. Одним из первых мостов дошедших до наших дней считается мост в Англии из гранитных плит возрастом более 2000 лет.

Комплекс инженерных сооружений на пересечении транспортной магистрали с рекой, состоящий из моста, подходных насыпей и регуляционных сооружений называется мостовым переходом. Мостовой переход обеспечивает безопасный пропуск транспорта, воды, льда и др.

Разновидности мостов:

Эстакады – взамен больших насыпей в городах и на подходах к мостам через реки с широкими поймами;

Виадуки - взамен больших насыпей при пересечении железной дорогой глубоких долин, оврагов и ущелий (Козинский виадук – 75 м).

Путепроводы – строят в местах пересечения железных и автомобильных дорог или двух железнодорожных линий.

Элементы моста

Пролетное строение – несущая конструкция моста, перекрывающая пространство между опорами, воспринимающая нагрузку от анспортных средств и передающая ее на опоры.

Опора – элемент моста, воспринимающий нагрузку от пролетных строений и передающий ее через фундамент на основание.

Устой – береговая опора.

Промежуточная опора (бык) – опора многопролетного моста, расположенная между устоями. Различают русловые опоры (Меженные) и пойменные опоры (за пределами русла).

Опорная часть – элемент моста, соединяющий пролетное строение и опору и обеспечивающий угловые и линейные перемещения пролетного строения. Разделяются на подвижные и неподвижные.

Нарисуем схему однопролетного моста.

L

м

L

м

L р

H

L ом

ГВВ

ГНВ

Рисунок 5.6 Схема однопролетного моста.

Основные размеры моста.

L м - полная длина моста – расстояние между задними гранями устоев

моста;

H - высота моста – расстояние между подошвой рельса и уровнем низких (меженных) вод.

L р - расчетный пролет моста – расстояние между центрами опорных частей;

L ом - отверстие моста – расстояние между внутренними гранями устоев.

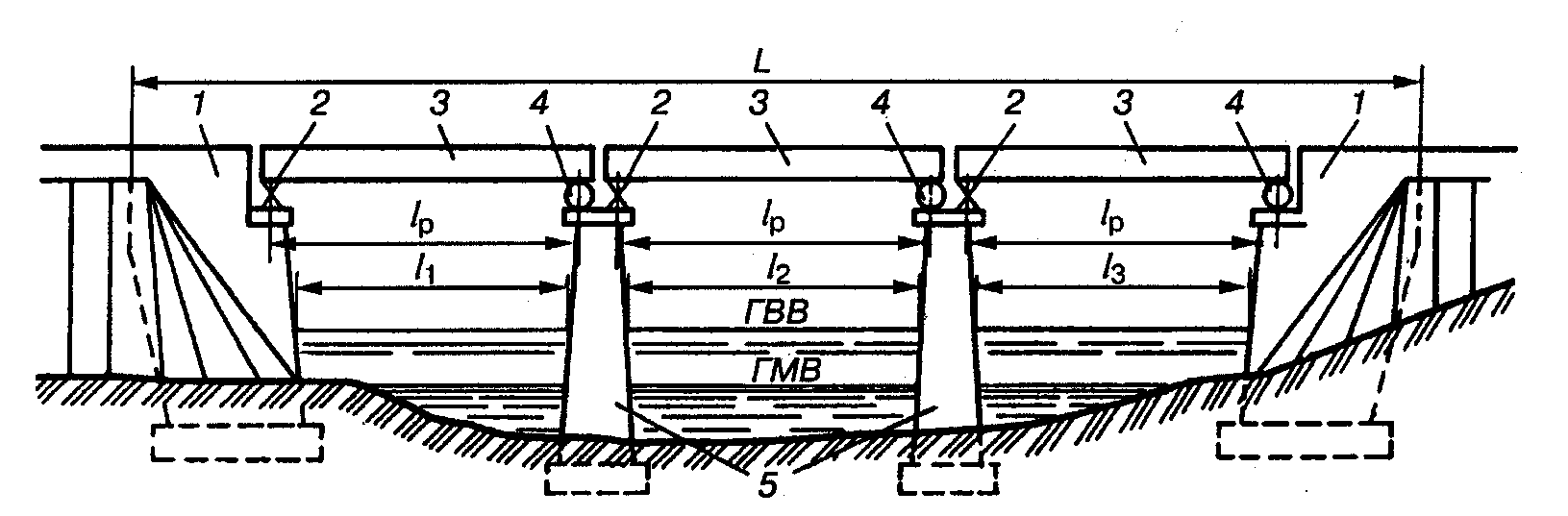

В многопролетных мостах (рис. 9.2) отверстием моста будет сумма расстояний между отдельными опорами в свету по линии уровня или горизонту высоких вод.

L ом = l 1 + l 2 + l 3

Рисунок 5.7 – Схема многопролетного моста.

Классификация мостов.

1. В зависимости от материала, из которого изготовлен мост, различают:

Металлические (стальные) - ≈ 70% общей протяженности всех мостов. Достоинства – высокая прочность при сравнительно малой массе, применение однотипных деталей, большой срок службы ( > 80 лет) Недостатки – большой расход металла и постоянный уход в связи с коррозией;

Железобетонные – легче бетонных, но гораздо тяжелее металлических. Долговечные, экономичнее по затратам и эксплуатационным расходам. Строят в основном малые и средние мосты;

Каменные – очень дорогие и долговечные. Сегодня практически не строят.

Деревянные – просты в изготовлении, дешевые. Недостатки – недолговечные и пожароопасные. Строят как временные сооружения.

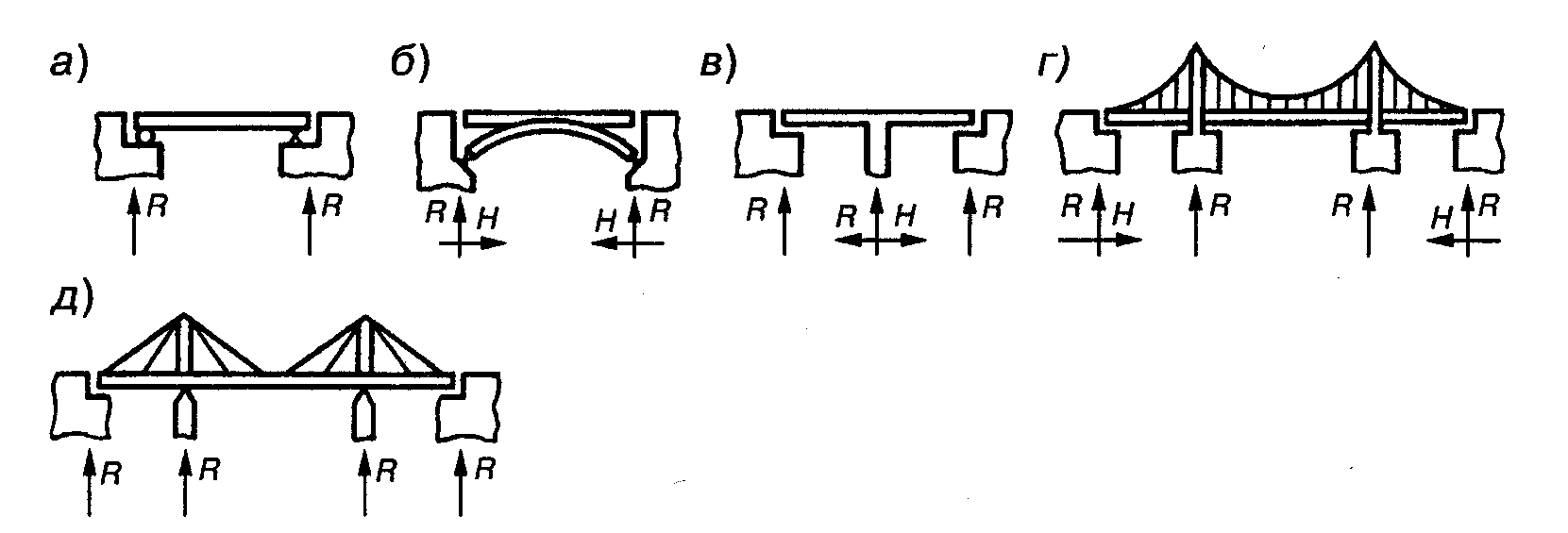

2. По конструкции пролетного строения и по способу передачи давления на опоры (статической схеме) мосты делятся на балочные (а), арочные (б), рамные (в), висячие (г) и вантовые (д) (рис. 5.8).

Рисунок 5.8 – Статические схемы мостов

В зависимости от полной длины мосты делятся на:

малые мосты (L м до 25 м),

средние мосты ( L м = 25 ÷ 100 м),

большие мосты ( L м > 100 м).

Внеклассные мосты (L м > 500 м. и оригинальная конструкция).

По количеству пролетов:

Однопролетный мост;

Двухпролетный мост;

Трехпролетный мост;

Многопролетный мост.

По виду езды по мосту:

мост с ездой поверху, если проезжая часть расположена на уровне верхнего пояса (а),

мост с ездой понизу если проезжая часть расположена на уровне нижнего пояса(б)

мост с ездой посередине, если проезжая часть расположена на середине.

По назначению:

Железнодорожные;

Автодорожные;

Городские;

Пешеходные;

Трубопроводные;

Совмещенные и т.д.

По сроку службы:

Капитальные (80-100 лет);

Временные мосты (10-15 лет);

Краткосрочные (менее года).

Кроме этой классификации различают:

Разводной мост – мост, пролетное строение которого может перемещаться, освобождая пространство для временного пропуска судов.

Наплавной (понтонный) мост – мост, пролетные строения которого опираются на плавучие опоры (понтоны).

Количество и величина расчетных пролетов составляют схему моста. Например схема 33 +2 ∙ 66 + 27 обозначает, что мост состоит из:

Одного типового пролетного строения длиной 33 м;

Двух типовых пролетных строений длиной 66 м

Одного типового пролетного строения длиной 27 м.

К одному из поясов прикрепляют поперечные и продольные балки, образующие проезжую часть.

Сейчас уже строят мосты в несколько ярусов. Самый большой двухярусный мост общей длиной 13,1 км (1988 г.) соединяет острова Хонсю и Сикока в Японии. В результате внутреннее японское море Сэто-Найкай можно пересекать на поезде (нижний ярус - двухпутный) и на автомобиле (верхний ярус по две полосы в каждом направлении). Ширина подвесного канатного моста 35 м. ширина проезжей части верхнего яруса – 22,5 м. Центральная секция возвышается над поверхностью воды на 65 метров. Превышение верхнего яруса над нижним – 13 метров.

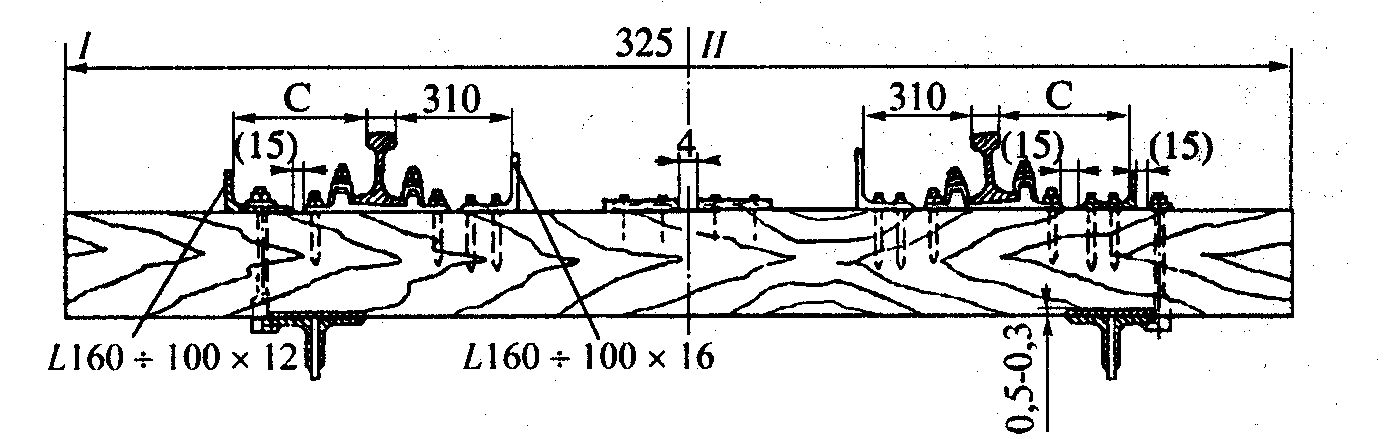

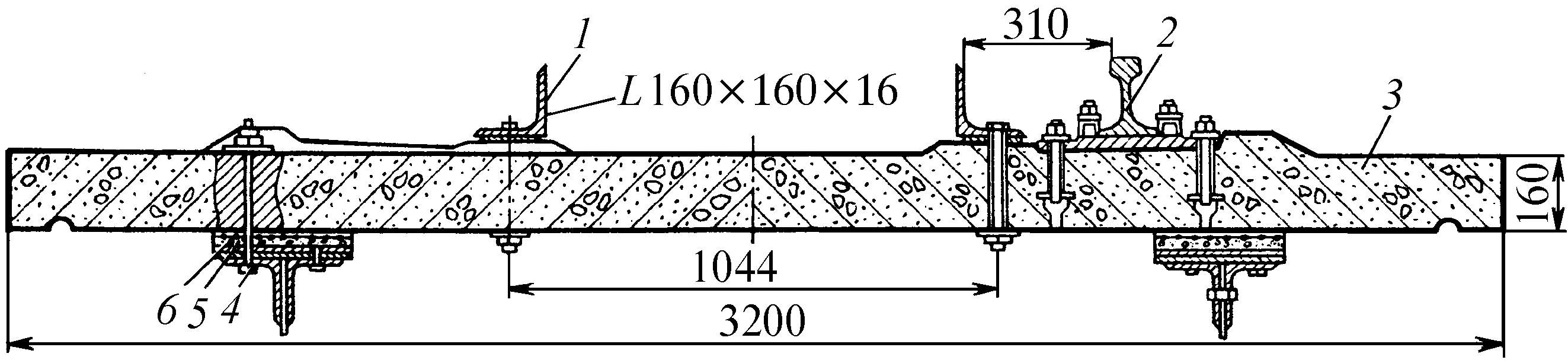

На продольные балки укладывается мостовое полотно, которое состоит из мостовых брусьев, охранных уголков, рельсов со скреплениями, настила и перил (рис. 5.9).

Рисунок 5.9 – Мостовое полотно на деревянных брусьях.

Рис. 5.10- Безбалластное мостовое полотно на железобетонных плитах

Контруголок;

Рельс;

Железобетонная плита;

Высокопрочное крепление плиты

Цементно-песчаная заливка с арматурной сеткой 6.

Рисунок 5.11 – Мостовое полотно с ездой на балласте на деревянных (слева) и железобетонных (справа) шпалах.

1 — деревянные шпалы; 2 — закладной болт;

3 — железобетонная шпала марки Ш1 -1М с контруголками;

4 — дренажная труба; 5 — дренажная щель

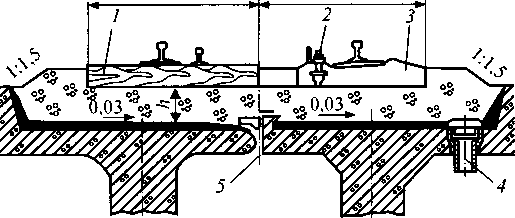

На больших мостах для компенсации взаимных температурных перемещений укладывают уравнительные приборы.

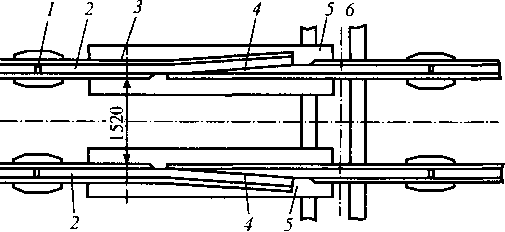

Рис. 5.12 - Уравнительный прибор

1- передний стык рамного рельса; 2 - рамные рельсы;

3 - начало отгиба рамного рельса; 4 - остряки; 5 - лафеты;

6 - граница соседних температурных пролетов моста.