- •1. “Сильное” регулирование возбуждения см.

- •2. Аварийные режимы и неисправности силовых трансформаторов.

- •3. Автоматические контакторы и выключатели.

- •4. Активное и реактивное сопротивление элементов сети (физический смысл, математическое определение), полное сопротивление сети.

- •5. Аналитическое, имитационное, комбинированное моделирование в сапр систем электроснабжения.

- •6. Векторная диаграмма токов и напряжений при резонансе

- •7. Виды и принципы работы выключателей.

- •8. Включение r-l и r-c цепи под постоянное напряжение.

- •9. Влияние арв на протекание переходных процессов.

- •10. Влияние двигательной нагрузки на величину токов кз.

- •11. Влияние ку на статическую устойчивость узла нагрузки.

- •12. Возбуждение см, способы и устройства гашения поля.

- •13. Воздействие токов кз на электрооборудования.

- •14. Выбор кку в системах электроснабжения промпредприятий

- •15. Выбор напряжений при проектировании сэс.

- •16. Выбор оптимального варианта системы электроснабжения, недостатки метода

- •17. Выбор разрядников и изоляции электрооборудования в зависимости от режима нейтрали

- •18. Выбор сечения кабельных и воздушных линий.

- •19. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов.

- •20. Диаграмма напряжений в несимметричной трехфазной сети.

- •21. Допустимые величины сопротивления заземления и напряжений прикосновения в эу 0,4-110 кВ

- •22. Допустимые перегрузки трансформаторов.

- •23. Закон Ома для постоянного и переменного тока.

- •24. Закон электромагнитной индукции.

- •25. Зачем шихтуются магнитопроводы

- •26. Защита лэп от прямых попаданий молнии.

- •31. Защита силовых трансформаторов от внутренних повреждений

- •32. Защита силовых трансформаторов от сквозных кз и от перегрузок

- •33. Изоляция основных элементов сэс (вл, кл, трансформаторов, коммутационной аппаратуры)

- •34. Инвертированные базы данных. Организация информационного фонда сапр

- •35. Испытания трансформаторов после монтажа

- •36. Источники реактивной энергии и области их применения

- •37. Какие устройства применяются в сэс для борьбы с гармониками

- •38. Максимальная токовая защита

- •39. Математические модели, используемые в сапр (требования, классификация, методика получения)

- •40. Метод симметричных составляющих в трехфазных цепях

- •41. Механические характеристики ад.

- •42. Монтаж вл и кл

- •43. Направления оптимизации управления промышленных электроустановок

- •44. Область применения ад

- •45. Область применения дпт

- •46. Определение величин токов при замыкании фазы на землю в сэс с изолированной нейтралью

- •47. Определение годовых потерь электроэнергии

- •48. Определение мест расположения источников питания в сэс

- •49, 50. Определение оптимальных значений реактивной мощности в сэс

- •51. Определение параметров элементов сэс при расчете несимметричных кз

- •56. Основные виды канализации электроэнергии

- •57. Основные правила производства работ в электроустановках

- •58. Основные правила тб производства работ в электроустановках

- •59. Причины возникновения несинусоидальности токов и напряжений

- •60, 61. Основные системы конструктивного выполнения электроизмерительных приборов

- •3Ферродинамическая система

- •8Измерительные тт и тн

- •64. Основные требования, предъявляемые к устройствам рз

- •65. Основные узлы вращающихся электрических машин. Их назначение.

- •66. Основные факторы, влияющие на процесс старения изоляции.

- •67. От каких показателей зависит оптимальное значение реактивной мощности, получаемой предприятием от энергосистемы. Недостатки методики его определения

- •68. Отключение токов нагрузки, токов короткого замыкания. Способы гашения электрической дуги

- •69. Первый и второй законы Кирхгофа:

- •71. Показатели качества электроэнергии:

- •72. Понятие о периодической и апериодической составляющих тока кз. Действующее значение тока кз, ударный ток, мощности кз:

- •74. Понятие о шаговом напряжении, напряжении прикосновения.

- •75. Предохранители.

- •77. Представление об активной, реактивной, полной мощности сети, о коэффициенте мощности в электрических сетях.

- •78. Преобразовательные подстанции

- •79. Принцип образования синусоидальной формы напряжения на зажимах генераторов; источники искажения синусоидальности, устройства для борьбы с гармониками

- •80. Принцип образования 3х фазных систем

- •81. Профилактические испытания изоляции электрооборудования

- •82. Пуск ад и сд

- •83. Расчет параметров установившегося режима разомкнутых сэс при заданном напряжении в центре питания и нагрузках потребителей.

- •84. Расчёт потерь электроэнергии в силовых трансформаторах, ад, кабельных и воздушных линиях

- •87. Расчет электрических нагрузок

- •88. Регулирующий эффект нагрузки

- •89. Режимы работы нейтралей эс

- •91. Связи между напряжением и током в r, l, c электрической цепи

- •94. Способы ограничения токов кз.

- •95. Способы регулирования графиков нагрузки.

- •96. Способы регулирования напряжения

- •97. Способы регулирования скорости вращения ад.

- •99. Сравнительная оценка механических характеристик дпт.

- •100. Средства, обеспечивающие нормируемые показатели качества электроэнергии в системах электроснабжения

- •101. Статическая устойчивость узла нагрузки

- •102. Статическая устойчивость электропередачи.

- •103. Структура сапр систем электроснабжения.

- •104. Схемы внутреннего электроснабжения цехов предприятий

- •105. Схемы выпрямления (соединения, диаграммы токов и напряжений)

- •106. Технические средства, обеспечивающие статическую и динамическую устойчивость

- •107. Уменьшение потерь электроэнергии на корону. Физика процессов

- •109. Устройства компенсации реактивной мощности

- •110. Физика возникновения электромагнитных пп в электрических цепях.

- •111. Электрические контакты в элементах системы электроснабжения

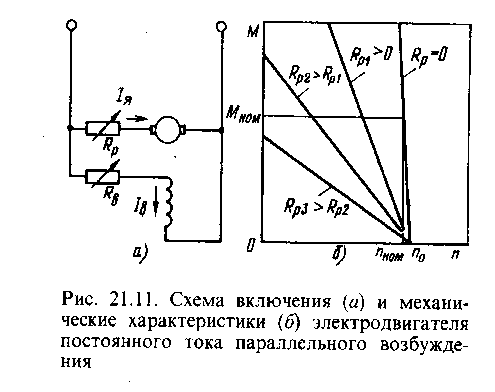

99. Сравнительная оценка механических характеристик дпт.

Эту зависимость обычно называют уравнением механической характеристики электродвигателя постоянного тока (хотя в него входит не момент на валу электродвигателя, а электромагнитный момент).

У

электродвигателей

параллельного возбуждения,

снабженных дополнительными полюсами

и компенсационной обмоткой, магнитный

поток можно считать не зависящим от

тока якоря. Поэтому при неизменном

токе возбуждения уравнение механической

характеристики таких электродвигателей

имеет простой вид. Уравнение показывает,

что в случае постоянства напряжения

питающей сети механические

характеристики электродвигателей

параллельного возбуждения представляют

собой прямые, наклон которых определяется

сопротивлением резистора Rр,

включенного

в цепь якоря. Все эти прямые сходятся в

одной точке, которой соответствует

частота вращенияn0,называемая

частотой вращения идеального холостого

хода. Наиболее жесткой является

естественная характеристика, которая

получается при отсутствии добавочных

сопротивлений в якорной цепи.

электродвигателей

параллельного возбуждения,

снабженных дополнительными полюсами

и компенсационной обмоткой, магнитный

поток можно считать не зависящим от

тока якоря. Поэтому при неизменном

токе возбуждения уравнение механической

характеристики таких электродвигателей

имеет простой вид. Уравнение показывает,

что в случае постоянства напряжения

питающей сети механические

характеристики электродвигателей

параллельного возбуждения представляют

собой прямые, наклон которых определяется

сопротивлением резистора Rр,

включенного

в цепь якоря. Все эти прямые сходятся в

одной точке, которой соответствует

частота вращенияn0,называемая

частотой вращения идеального холостого

хода. Наиболее жесткой является

естественная характеристика, которая

получается при отсутствии добавочных

сопротивлений в якорной цепи.

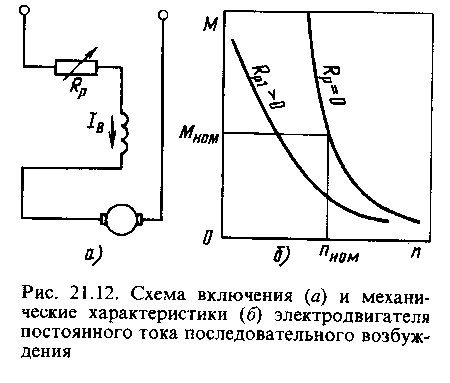

У электродвигателей последовательного возбужденияток якоря одновременно является током возбуждения, поэтому магнитный поток изменяется с изменением их нагрузки.При небольших нагрузках электродвигателя последовательного возбуждения его магнитная цепь не насыщена, т. е. магнитный поток пропорционален току якоря. Поэтому электромагнитный момент пропорционален квадрату магнитного потока и уравнение механической характеристики имеет вид:

Э лектродвигатели

смешанного возбуждения

имеют две обмотки возбуждения —

параллельную и последовательную.

Поэтому магнитный поток таких машин

зависит от токов обеих обмоток, а

механические характеристики сочетают

в себе свойства характеристик двигателей

как параллельного, так и последовательного

возбуждения и зависят от доли участия

той или иной обмотки в создании

магнитного потока. Благодаря параллельной

обмотке возбуждения магнитный поток

машины даже при отсутствии нагрузки

остается значительным, поэтому работа

электродвигателя на холостом ходу

допустима. А наличие последовательной

обмотки возбуждения приводит к увеличению

пускового момента и уменьшению

частоты вращения электродвигателя при

его нагрузке.

лектродвигатели

смешанного возбуждения

имеют две обмотки возбуждения —

параллельную и последовательную.

Поэтому магнитный поток таких машин

зависит от токов обеих обмоток, а

механические характеристики сочетают

в себе свойства характеристик двигателей

как параллельного, так и последовательного

возбуждения и зависят от доли участия

той или иной обмотки в создании

магнитного потока. Благодаря параллельной

обмотке возбуждения магнитный поток

машины даже при отсутствии нагрузки

остается значительным, поэтому работа

электродвигателя на холостом ходу

допустима. А наличие последовательной

обмотки возбуждения приводит к увеличению

пускового момента и уменьшению

частоты вращения электродвигателя при

его нагрузке.

100. Средства, обеспечивающие нормируемые показатели качества электроэнергии в системах электроснабжения

Существует три основные группы методов повышения качества электроэнергии:

Рационализация электроснабжения, заключающаяся, в частности, в повышении мощности сети, в питании нелинейных потребителей повышенным напряжением;

Улучшение структуры первого уровня (отдельные электроприёмники), например, обеспечение номинальной загрузки двигателей, использование многофазных схем выпрямления, включение в состав потребителя корректирующих устройств;

Использование устройств коррекции качества – регуляторов одного или нескольких показателей качества электроэнергии или связанных с ними параметров потребляемой мощности.

Экономически наиболее предпочтительнее третья группа, так как изменение структуры сети и потребителей ведёт к значительным затратам. Проектирование новых сетей потребителей необходимо вести с учётом современных требований к качеству, ориентируясь на разработку регуляторов качества электроэнергии различных типов. Целенаправленное воздействие на изменение одного вида искажений вызывает косвенное воздействие на другие виды искажений. Например, компенсация колебаний напряжения вызывает снижение уровней гармоник и приводит к изменению отклонений напряжения.

Отклонения напряжения являются «медленными» и вызываются или изменением уровня напряжения в центре питания, или потерями напряжения в элементах сети. Обеспечить требования по отклонениям напряжения можно регулированием напряжения в центре питания – ГПП, РП (изменяя коэффициент трансформации питающего трансформатора – РПН, ПБВ) и путём снижения потерь напряжения в элементах сети (снижение активного и (или) реактивного сопротивления – увеличение сечения проводов, применение устройств продольной компенсации).

Колебания напряжения в системе электроснабжения промышленного предприятия вызываются набросами реактивной мощности нагрузок. В отличие от отклонений напряжения, колебания напряжения происходят значительно быстрее. Для снижения размаха колебаний необходимо уменьшить сопротивление короткого замыкания в точке подключения нагрузки или набросы реактивной мощности нагрузки, для снижения которых следует применять быстродействующие источники реактивной мощности, способные обеспечить скорости набросов реактивной мощности, соизмеримые с характером изменения нагрузки.

Подключение ИРМ приводит к снижению амплитуд колебаний результирующей реактивной мощности, но увеличивает их эквивалентную частоту. При недостаточном быстродействии применение ИРМ может привести даже к ухудшению положения.

Для снижения влияния резкопеременной нагрузки на чувствительные электроприёмники применяют способ разделения нагрузок, при котором наиболее часто используют сдвоенные реакторы, трансформаторы трёхобмоточные или с расщеплённой обмоткой (позволяют подключать к одной ветви обмотки НН резкопеременную нагрузку, а к другой – стабильную), а также питание нагрузки от различных трансформаторов.

Снижение несимметрии напряжений достигается уменьшением сопротивления сети токам обратной и нулевой последовательности и снижением значений самих токов. Учитывая, что сопротивления внешней сети одинаковы для прямой и обратной последовательностей, снизить эти сопротивления можно лишь подключением несимметричной нагрузки к отдельному трансформатору.

Снижение систематической несимметрии в сетях низкого напряжения осуществляется рациональным распределением однофазных нагрузок между фазами с таким расчётом, чтобы сопротивления этих нагрузок были примерно равны между собой. Если несимметрию напряжения не удаётся уменьшить с помощью схемных решений, то применяют специальные устройства: несимметричное включение конденсаторных батарей или специальные схемы симметрирования однофазных нагрузок.

Снижение несинусоидального напряжения достигается:

Схемными решениями: выделение нелинейных нагрузок на отдельную систему шин; рассредоточение нагрузок по различным узлам питания с подключением параллельно им электродвигателей; группировка преобразователей по схеме умножения фаз; подключение нагрузки к системе с большей мощностью короткого замыкания;

Использованием фильтровых устройств: включение параллельно нагрузке узкополосных резонансных фильтров; фильтрокомпенсирующих устройств; фильтросимметрирующих устройств; ИРМ, содержащих ФКУ;

При использовании специального оборудования, характеризующегося пониженным уровнем генерации высших гармоник: «ненасыщающихся» трансформаторов; многофазных преобразователей с улучшенными энергетическими показателями.