- •1. “Сильное” регулирование возбуждения см.

- •2. Аварийные режимы и неисправности силовых трансформаторов.

- •3. Автоматические контакторы и выключатели.

- •4. Активное и реактивное сопротивление элементов сети (физический смысл, математическое определение), полное сопротивление сети.

- •5. Аналитическое, имитационное, комбинированное моделирование в сапр систем электроснабжения.

- •6. Векторная диаграмма токов и напряжений при резонансе

- •7. Виды и принципы работы выключателей.

- •8. Включение r-l и r-c цепи под постоянное напряжение.

- •9. Влияние арв на протекание переходных процессов.

- •10. Влияние двигательной нагрузки на величину токов кз.

- •11. Влияние ку на статическую устойчивость узла нагрузки.

- •12. Возбуждение см, способы и устройства гашения поля.

- •13. Воздействие токов кз на электрооборудования.

- •14. Выбор кку в системах электроснабжения промпредприятий

- •15. Выбор напряжений при проектировании сэс.

- •16. Выбор оптимального варианта системы электроснабжения, недостатки метода

- •17. Выбор разрядников и изоляции электрооборудования в зависимости от режима нейтрали

- •18. Выбор сечения кабельных и воздушных линий.

- •19. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов.

- •20. Диаграмма напряжений в несимметричной трехфазной сети.

- •21. Допустимые величины сопротивления заземления и напряжений прикосновения в эу 0,4-110 кВ

- •22. Допустимые перегрузки трансформаторов.

- •23. Закон Ома для постоянного и переменного тока.

- •24. Закон электромагнитной индукции.

- •25. Зачем шихтуются магнитопроводы

- •26. Защита лэп от прямых попаданий молнии.

- •31. Защита силовых трансформаторов от внутренних повреждений

- •32. Защита силовых трансформаторов от сквозных кз и от перегрузок

- •33. Изоляция основных элементов сэс (вл, кл, трансформаторов, коммутационной аппаратуры)

- •34. Инвертированные базы данных. Организация информационного фонда сапр

- •35. Испытания трансформаторов после монтажа

- •36. Источники реактивной энергии и области их применения

- •37. Какие устройства применяются в сэс для борьбы с гармониками

- •38. Максимальная токовая защита

- •39. Математические модели, используемые в сапр (требования, классификация, методика получения)

- •40. Метод симметричных составляющих в трехфазных цепях

- •41. Механические характеристики ад.

- •42. Монтаж вл и кл

- •43. Направления оптимизации управления промышленных электроустановок

- •44. Область применения ад

- •45. Область применения дпт

- •46. Определение величин токов при замыкании фазы на землю в сэс с изолированной нейтралью

- •47. Определение годовых потерь электроэнергии

- •48. Определение мест расположения источников питания в сэс

- •49, 50. Определение оптимальных значений реактивной мощности в сэс

- •51. Определение параметров элементов сэс при расчете несимметричных кз

- •56. Основные виды канализации электроэнергии

- •57. Основные правила производства работ в электроустановках

- •58. Основные правила тб производства работ в электроустановках

- •59. Причины возникновения несинусоидальности токов и напряжений

- •60, 61. Основные системы конструктивного выполнения электроизмерительных приборов

- •3Ферродинамическая система

- •8Измерительные тт и тн

- •64. Основные требования, предъявляемые к устройствам рз

- •65. Основные узлы вращающихся электрических машин. Их назначение.

- •66. Основные факторы, влияющие на процесс старения изоляции.

- •67. От каких показателей зависит оптимальное значение реактивной мощности, получаемой предприятием от энергосистемы. Недостатки методики его определения

- •68. Отключение токов нагрузки, токов короткого замыкания. Способы гашения электрической дуги

- •69. Первый и второй законы Кирхгофа:

- •71. Показатели качества электроэнергии:

- •72. Понятие о периодической и апериодической составляющих тока кз. Действующее значение тока кз, ударный ток, мощности кз:

- •74. Понятие о шаговом напряжении, напряжении прикосновения.

- •75. Предохранители.

- •77. Представление об активной, реактивной, полной мощности сети, о коэффициенте мощности в электрических сетях.

- •78. Преобразовательные подстанции

- •79. Принцип образования синусоидальной формы напряжения на зажимах генераторов; источники искажения синусоидальности, устройства для борьбы с гармониками

- •80. Принцип образования 3х фазных систем

- •81. Профилактические испытания изоляции электрооборудования

- •82. Пуск ад и сд

- •83. Расчет параметров установившегося режима разомкнутых сэс при заданном напряжении в центре питания и нагрузках потребителей.

- •84. Расчёт потерь электроэнергии в силовых трансформаторах, ад, кабельных и воздушных линиях

- •87. Расчет электрических нагрузок

- •88. Регулирующий эффект нагрузки

- •89. Режимы работы нейтралей эс

- •91. Связи между напряжением и током в r, l, c электрической цепи

- •94. Способы ограничения токов кз.

- •95. Способы регулирования графиков нагрузки.

- •96. Способы регулирования напряжения

- •97. Способы регулирования скорости вращения ад.

- •99. Сравнительная оценка механических характеристик дпт.

- •100. Средства, обеспечивающие нормируемые показатели качества электроэнергии в системах электроснабжения

- •101. Статическая устойчивость узла нагрузки

- •102. Статическая устойчивость электропередачи.

- •103. Структура сапр систем электроснабжения.

- •104. Схемы внутреннего электроснабжения цехов предприятий

- •105. Схемы выпрямления (соединения, диаграммы токов и напряжений)

- •106. Технические средства, обеспечивающие статическую и динамическую устойчивость

- •107. Уменьшение потерь электроэнергии на корону. Физика процессов

- •109. Устройства компенсации реактивной мощности

- •110. Физика возникновения электромагнитных пп в электрических цепях.

- •111. Электрические контакты в элементах системы электроснабжения

40. Метод симметричных составляющих в трехфазных цепях

Метод

симметричных составляющих относится

к специальным методам расчета трехфазных

цепей и широко применяется для анализа

несимметричных режимов их работы, в

том числе с нестатической нагрузкой.

В основе метода лежит представление

несимметричной трехфазной системы

переменных (ЭДС, токов, напряжений и

т.п.) в виде суммы трех симметричных

систем, которые называют симметричными

составляющими. Различают

симметричные составляющие прямой,

обратной

и

нулевой

последовательностей,

которые различаются порядком чередования

фаз.

Симметричную

систему прямой последовательности

образуют (см. рис. 1,а) три одинаковых по

модулю вектора

Введя,

оператор поворота

Симметричная

система обратной последовательности

образована равными по модулю векторами

Система

нулевой последовательности состоит

из трех векторов, одинаковых по модулю

и фазе (1,в):

Любая

несимметричная система однозначно

раскладывается на симметричные

составляющие. Действительно,

Формулы

(1)…(6) справедливы для любой системы

векторов

![]() и

и

![]() со

сдвигом друг по отношению к другу на

со

сдвигом друг по отношению к другу на

![]() рад.,

причем

рад.,

причем

![]() отстает

от

отстает

от

![]() ,

а

от

.

,

а

от

.![]() ,

для симметричной системы прямой

последовательности можно записать

,

для симметричной системы прямой

последовательности можно записать![]() .

.

![]() и

и

![]() с

относительным сдвигом по фазе на

рад.,

причем теперь

отстает

от

с

относительным сдвигом по фазе на

рад.,

причем теперь

отстает

от

![]() ,

а

,

а

![]() -

от

(см.

рис. 1,б). Для этой системы имеем

-

от

(см.

рис. 1,б). Для этой системы имеем![]() .

.![]() .

.![]()

![]()

![]() Таким образом, получена система из трех

уравнений относительно трех неизвестных

Таким образом, получена система из трех

уравнений относительно трех неизвестных

![]() ,

которые, следовательно, определяются

однозначно. Для нахождения

,

которые, следовательно, определяются

однозначно. Для нахождения

![]() сложим

уравнения (1)…(3). Тогда, учитывая, что

сложим

уравнения (1)…(3). Тогда, учитывая, что

![]() ,

получим

,

получим![]()

![]() Для определения

с

соотношением (1) складываем уравнения

(2) и (3), предварительно умноженные

соответственно на

Для определения

с

соотношением (1) складываем уравнения

(2) и (3), предварительно умноженные

соответственно на

![]() и

и

![]() .

В результате имеем:

.

В результате имеем:

![]()

![]() ,

в том числе и для симметричной. В

последнем случае

,

в том числе и для симметричной. В

последнем случае

![]() .

.

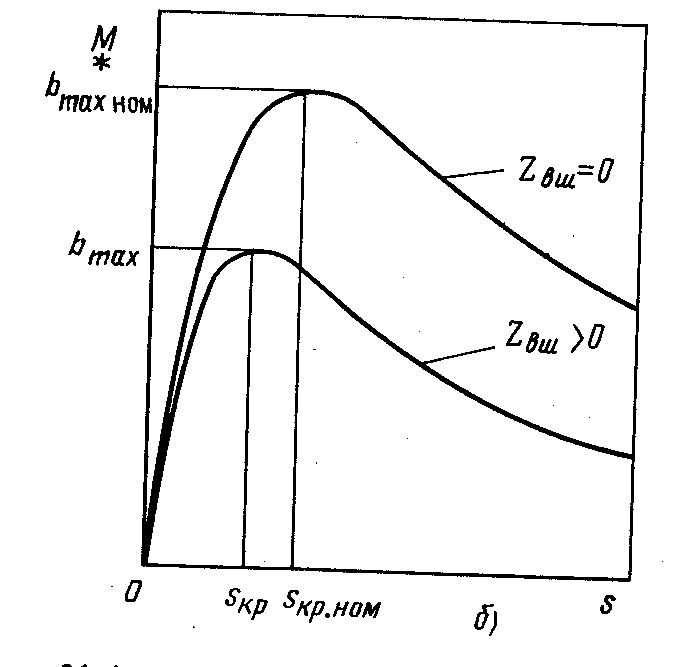

41. Механические характеристики ад.

Л юбой

электродвигатель является частью

машинного агрегата, поэтому механические

свойства электродвигателей и рабочих

машин должны соответствовать друг

другу. Эти свойства определяются их

механическими

характеристиками,

т.е. зависимостями вращающего момента

электродвигателя от скольжения (угловой

скорости, частоты вращения).

юбой

электродвигатель является частью

машинного агрегата, поэтому механические

свойства электродвигателей и рабочих

машин должны соответствовать друг

другу. Эти свойства определяются их

механическими

характеристиками,

т.е. зависимостями вращающего момента

электродвигателя от скольжения (угловой

скорости, частоты вращения).

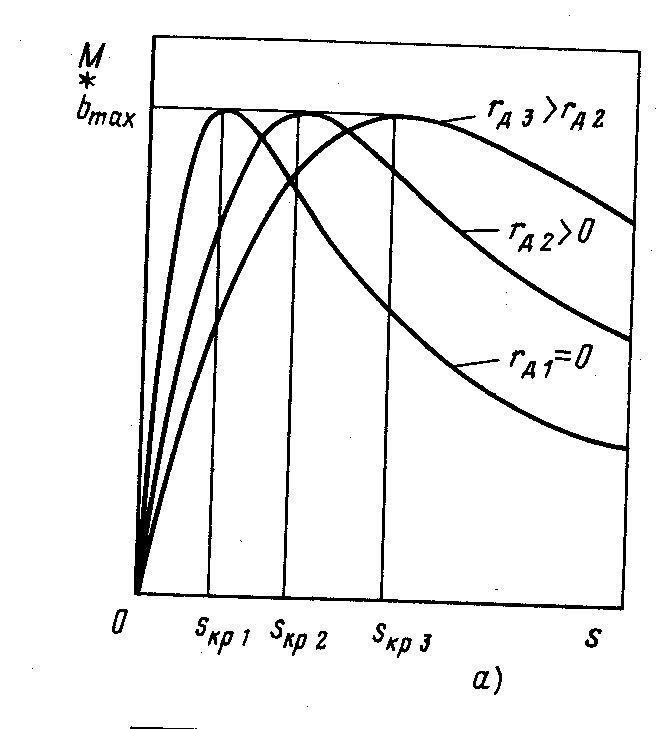

Из характеристики М=f(S) видно, что рабочей (устойчивой) ее частью является участок, заключенный между точками 0 и Мт. На этом участке при изменении нагрузки на валу двигатель автоматически переходит из одного установившегося состояния в другое. При увеличении нагрузки скольжение двигателя возрастает, двигатель увеличивает электромагнитный момент, т. е. принимает на себя нагрузку. Если нагрузочный момент превысит максимальный, двигатель останавливается. При уменьшении нагрузки на валу двигателя скольжение уменьшается и одновременно уменьшается электромагнитный момент.

Участок характеристики М=f(S), заключенный между точками Мт и Мп является неустойчивой частью характеристики, так как при увеличении нагрузки скольжение возрастает, а момент двигателя уменьшается и он останавливается. При уменьшении нагрузки скольжение уменьшается, а момент возрастает. Следовательно, частота вращения ротора увеличивается, и режим работы двигателя переходит на устойчивую часть характеристики.

Рисунок – Механические характеристики АД при разных значениях сопротивления: а – активного, включенного в цепь ротора; б – внешнего в цепи статора.