- •Метрологическое обеспечение строительно-монтажных работ

- •Введение

- •1. Основы метрологическОго обеспеченИя строительно-монтажных работ

- •1.1. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве

- •1.2. Взаимосвязь геометрических параметров в строительстве

- •1.3. Назначение и технологическое обеспечение точности

- •2. Расчет точности

- •2.1. Основные положения

- •2.2. Определение расчетных предельных значений результирующего параметра

- •2.3. Последовательность расчета точности

- •3. Система допусков в строительстве

- •3.1. Технологические и функциональные допуски

- •3.2. Точность изготовления элементов

- •3.3. Точность разбивочных работ

- •3.4. Точность строительно-монтажных работ

- •4. Контроль точности в строительстве

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Методы контроля точности

- •4.3. Сплошной контроль

- •4.4. Выборочный контроль

- •4.5. Выбор методов и средств измерений

- •5. Правила, средства и методы измерений

- •5.1. Правила выполнения измерений при производстве строительно-монтажных работ

- •5.1.1. Выбор метода измерения

- •5.1.2. Порядок выполнения измерений

- •5.1.3. Обработка результатов измерений

- •5.1.4. Оценка точности измерений

- •5.2. Основные методы измерений

- •5.2.1. Измерение линейных размеров

- •5.2.2. Отклонения от совмещения ориентиров

- •5.2.3. Отклонение от отвесной линии

- •5.2.4. Отклонение от проектных отметок

- •6. Геодезический контоль точности геометрических параметров

- •6.1. Состав геодезических работ

- •6.2. Контроль выполнения геодезических работ

- •6.3. Геодезические измерения перед монтажом конструкций

- •6.4. Метрологическое обеспечение монтажных работ

- •6.5. Исполнительная съемка конструкций

- •6.5.1. Оценка точности строительно-монтажных работ

- •6.5.2. Исполнительная съемка земляных сооружений оснований и фундаментов

- •6.5.3. Исполнительная съемка деревянных конструкций

- •6.5.4. Исполнительная съемка каменных, монолитных и сборных железобетонных конструкций

- •6.5.5. Исполнительная съемка подкрановых путей

- •Приложение 1 Нормативная литература Системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве

- •Приложение 2

- •Список литературы

- •Оглавление

5.1.4. Оценка точности измерений

После выполнения отельных этапов строительно-монтажных работ важно оценить точность проведенных измерений различных геометрических параметров сооружений и их отдельных элементов. Обязательно оценку точности производят при освоении новых методов и средств измерений. Если в ходе выполнения работ меняются условия проведения измерений, то оценку точности их проведения производят периодически. Оценка точности измерений производится в том случае, если это предусмотрено нормативно-технической документацией, а при выполнении разбивочных работ – обязательно – после их завершения.

Оценку точности измерений можно производить до непосредственного выполнения измерений или после их выполнения. Если оценка производится до проведения измерений, то расчет ведется путем обработки результатов специально выполненных наблюдений. Оценку точности после проведения измерений производят путем обработки результатов, полученных в процессе этих измерений.

Оценка точности измерений производится путем многократных наблюдений геометрического параметра в одном установленном сечении или двойным наблюдением параметра в разных сечениях объекта измерения. При предварительной оценки точности измерений количество наблюдений составляет 20, а при оценке точности по результатам выполненных измерений – не менее 6.

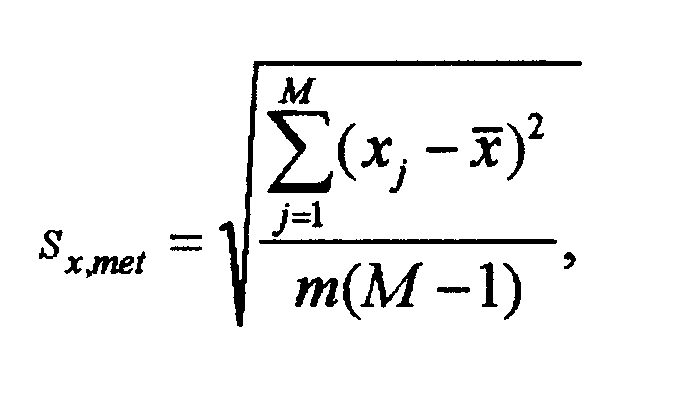

Для оценки точности измерений геометрических параметров необходимо определить действительную погрешность измерений xs,met и сравнить ее с предельной погрешностью xmet. При многократных наблюдениях действительная погрешность определяется по формуле:

xs,met = t Sx,met, (5.13)

г де

t

– коэффициент, зависящий

от доверительной вероятности и количества

наблюдений; Sx,met

– средняя квадратическая

погрешность измерения, определяемая

по формуле:

де

t

– коэффициент, зависящий

от доверительной вероятности и количества

наблюдений; Sx,met

– средняя квадратическая

погрешность измерения, определяемая

по формуле:

(5.14)

где xj

– результат наблюдения геометрического

параметра;

![]() – среднее арифметическое из

результатов наблюдения геометрического

параметра; М

– число равноточных результатов

наблюдений при предварительной

оценки измерений; m

– число наблюдений параметра при

контроле в данном сечении или месте.

– среднее арифметическое из

результатов наблюдения геометрического

параметра; М

– число равноточных результатов

наблюдений при предварительной

оценки измерений; m

– число наблюдений параметра при

контроле в данном сечении или месте.

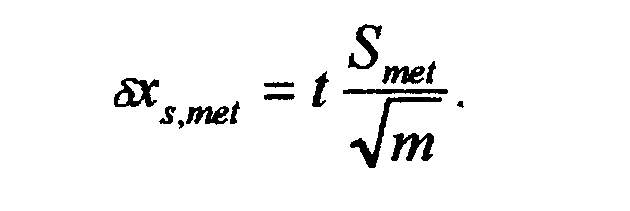

Если средняя квадратическая погрешность средств измерений заранее известна из эксплуатационной документации, то действительную погрешность можно определить по формуле:

(5.15)

При двойных наблюдениях параметра в одном из установленных сечений (местах) действительную погрешность определяют по формуле:

xs,met =xm,met+ t Sx,met, (5.16)

где xm,met – абсолютное значение остаточной систематической погрешности, определенное обработкой ряда двойных наблюдений.

5.2. Основные методы измерений

5.2.1. Измерение линейных размеров

При измерении линейных размеров, а именно: длины, высоты, глубины, пролета, зазора, габаритного размера, межосевого размера и др., производят измерения расстояний между двумя фиксированными точками (рис. 5.1, а).

При выполнении работ возникает необходимость измерить расстояние между точкой и прямой, между точкой и плоскостью, между двумя параллельными прямыми или плоскостями (рис. 5.1, б, в, г). Определение расстояния производится методом построения и измерения перпендикуляра. Измерения выполняются с помощью геодезических приборов и других средств угловых и линейных измерений. Покачиванием линейки, рейки или рулетки в направлениях обеспечивают кратчайшее расстояние между объектами измерения.

Линейный размер определяют по формуле:

xi = amin – a1, (5.17)

где а1 – начальный отсчет по шкале средства измерения в фиксированной точке; аmin – минимальный из отсчетов, полученных в процессе покачивания рейки.

Рис. 5.1. Измерение линейных размеров: а) между двумя фиксированными точками; б) между точкой и прямой; в) между точкой и двумя параллельными прямыми; г) между точкой и плоскостью

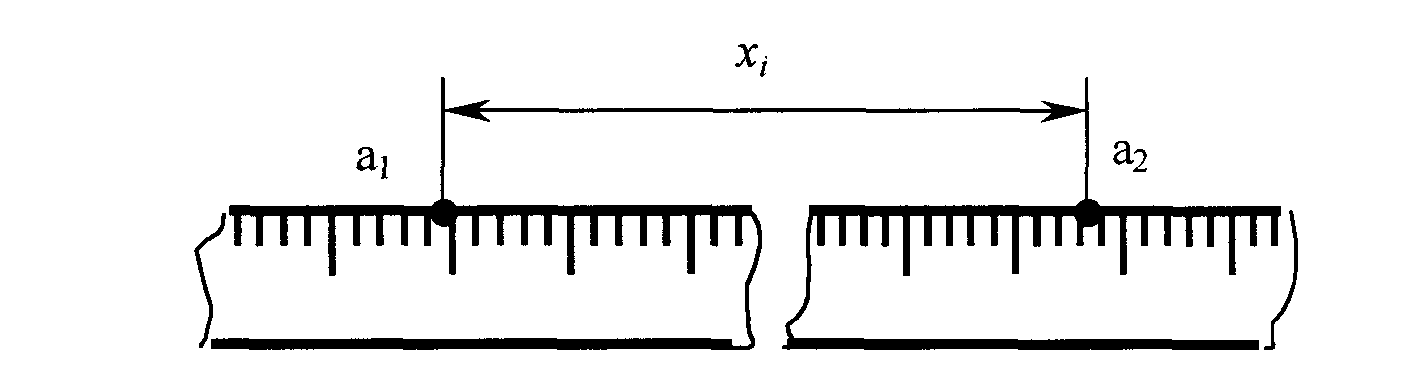

При измерении размера рулеткой, линейкой и др. средствами линейных измерений, укладываемых непосредственно в створе измеряемой линии (см. рис. 5.1), если измеряемый размер меньше длины мерного прибора, то измеряемый параметр определяется по следующей формуле:

xi = a2 – a1 , (5.18)

где а1 и а2 – начальный и конечный отсчеты по шкале средства измерений соответственно.

Рис. 5.2 Измеряемый размер меньше длины прибора

Если измеряемый размер больше длины мерного прибора (см. рис. 5.2), то расчет производится по формуле:

![]() (5.19)

(5.19)

где аз, ап – отсчеты по рулетке задний и передний (рис. 5.3) по ходу соответственно; ∑δxcor – сумма поправок, исключающих известные систематические погрешности из результата измерения (см. п. 5.1.3).

Рис. 5.3. Измерение линии большей длины мерного прибора

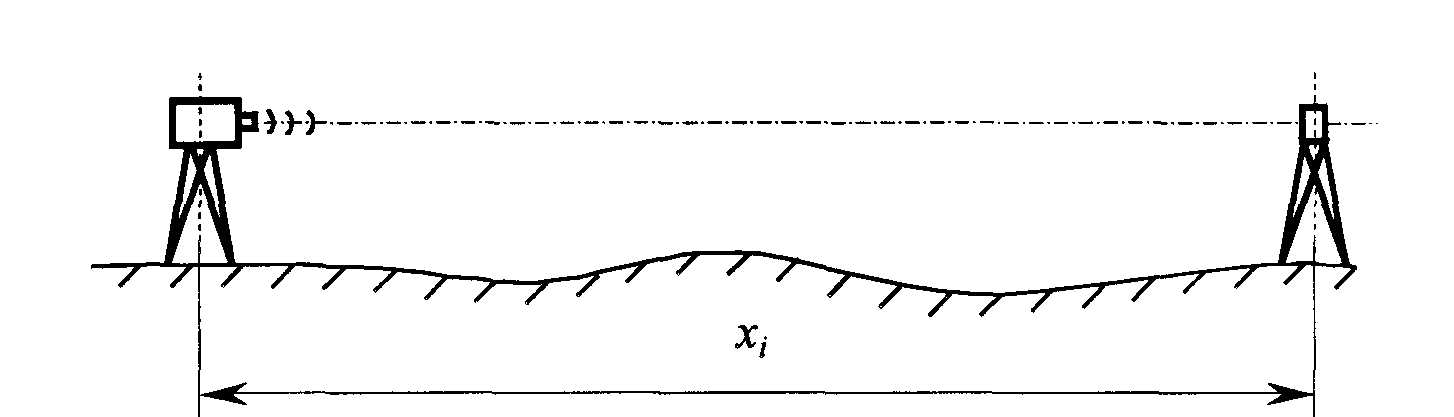

Измерение размера геодезическим светодальномером или радиодальномером (рис. 5.4) производится при значительных расстояниях между точками. Измеряемый параметр вычисляется по формулам, приведенным в эксплуатационной документации.

Рис. 5.4. Измерение геодезическим светодальномером или радиодальномером

Измерение зазора между строительными конструкциями может производиться с помощью линейки, клинового калибра или кронциркулем (см. рис. 5.5). Зазор определяется по формуле (5.18) или по уравнению

xi = ai, (5.20)

где аi – отсчет по клиновому калибру или кронциркулю.

Рис. 5.5. Измерение зазора: а) линейкой; б) клиновым калибром; в) кронциркулем

Измерение глубины опирания строительных конструкций производится различными методами в зависимости от доступности места измерения. При свободном доступе измерения производятся линейкой (см. рис. 5.6), а глубина опирания определяется по формуле (5.18).

Если место измерения недоступно, но в конструкции имеется технологическое или специально проделанное отверстие, то измерение производится с помощью линейки-щупа. Глубина опирания определяется по формуле (5.21). При недоступности места измерения глубину опирания можно определить посредством измерения перекрытой части сечения и толщины несущей стены (см. рис. 5.6. г). Глубина опирания определяется по формуле:

xi = l0 – li, (5.21)

где l0 – известная или измеренная толщина несущей стены; li – измеренная ширина не перекрытой части сечения.

После укладки плит перекрытия невозможно определить не перекрытую часть опорной поверхности. Для выполнения измерения необходимо предварительно нанести риску на фиксированном расстоянии от торца плиты (см. рис. 5.6, г). Глубина опирания определяется от риски на плите перекрытия до несущей стеновой панели по формуле (5.21), в которой l0 – известное расстояние от края плиты до фиксированной риски; li, – измеренный размер.

Измерение расстояния между горизонтальными плоскостями может выполняться рулеткой или рейкой по направлению отвесной линии. При измерении методом геометрического нивелирования в пределах одной установки прибора (см. рис. 5.7, а), расстояние определяется по формуле:

xi = hi = азi –aпi , (5.22)

где азi – отсчет по задней рейке; апi – отсчет по передней рейке.

Рис. 5.6. Измерение глубины опирания: а) линейкой в доступном месте; б) линейкой-щупом; в) косвенным методом; г) после укладки плиты

Если измерения расстояния между горизонтальными плоскостями производятся при нескольких последовательных установках нивелира (см. рис. 5.7, б), то требуемый параметр определяется по формуле:

(5.23)

где азi , апi – отсчеты по задней и передней по ходу рейкам, соответственно; i – номер станции.

Рис. 5.7. Измерение расстояния между горизонтальными плоскостями методом геометрического нивелирования: а) в пределах одной установки нивелира; б) при нескольких последовательных установках нивелира

Определить расстояние между двумя недоступными точками возможно методом проектирования точек на линию измерения с помощью теодолита, отвеса или оптического прибора (см. рис. 5.8). При измерении рулетка натягивается горизонтально, в одной вертикальной плоскости с измеряемым пролетом. Проектирование точки на рулетку при помощи теодолита выполняется при двух положениях вертикального круга. За отсчет по рулетке принимается среднее значение. Измеряемый параметр определяется по формуле (5.18).

Рис. 5.8. Измерение расстояния между двумя недоступными точками