- •1. Строение венозной стенки.

- •2. Венозные клапаны.

- •3. Анатомия венозного бассейна нижних конечностей.

- •II. Физиология венозного оттока.

- •2. Механизмы венозного оттока:

- •III. Варикозная болезнь.

- •1. Этиология

- •2. Патогенез и патоморфология

- •3. Классификация.

- •4. Клиническая картина.

- •5. Инструментальная диагностика.

- •1) Ультразвуковая допплерография

- •2) Узас с цветным картированием кровотока.

- •3) Флебосцинтиграфия.

- •6. Лечение.

- •1) Консервативная терапия.

- •2) Хирургическое лечение

- •3) Флебосклерозирующее лечение.

- •IV. Заключение.

2) Хирургическое лечение

История развития хирургических методов лечения:

1884 – Маделунг удалил варикозно-деформированные вены через единый лампасный разрез от паховой складки до медиальной лодыжки по ходу вены.

1888 г - Алексей Алексеевич Троянов впервые лигировал VSM

1890 г. – аналогичное вмешательство выполнил Фридрих Тренделенбург

1895 – Perthes, 1912 Дитерикс – осуществили приустьевое лигирование VSM со всеми её притоками.

Р усский

хирург Алексей

Алексеевич Троянов (1848-1916)

в 1872 году, начав свою деятельность в

должности земского врача, в 1882 году

защитил докторскую диссертацию на тему

«О влиянии обширных ожогов тела на

животный организм». В 1886 году его

пригласили возглавить хирургическое

отделение, самой крупной в Петербурге

Обуховской больницы. Благодаря его

организаторскому таланту и безграничной

любви к хирургии возникла, своего рода

школа «обуховских» хирургов, куда для

обучения съезжались хирурги со всей

России. Слава блестящего хирурга, прочно

утвердившаяся за А.А. Трояновым, стала

основанием для незамедлительно

последовавших предложений от профессора

Манассеина В.А. о заведовании кафедрой

хирургической патологии в Военно-медицинской

академии и от профессора Пашутина В.В.,

являвшегося начальником Академии, о

заведовании кафедрой госпитальной

хирургией. Однако Алексей Алексеевич

был излишне строг к себе, ответив отказом,

мотивируя его недостатком качеств,

которыми, по его мнению, должен обладать

глава кафедры. В 1888 году А.А. Троянов

использовал метод хирургического

лечения варикозного расширения вен

нижних конечностей путем перевязки и

резекции небольшой части большой

подкожной вены у ее устья (метод

Троянова-Тренделенбурга). Он впервые

сообщил о симптоме недостаточности

венозных клапанов. Не потеряли ценности

его работы о целесообразности и

безопасности перевязки крупных вен при

их ранениях. А.А.Троянов предложил способ

хирургического подхода к поддиафрагмальному

пространству через предварительно

изолированный реберно-диафрагмальный

синус (способ Троянова). Им предложены

операции при завороте сигмовидной

кишки, а также способ цистэктомии.

Впервые в России в 1896 году А.А. Троянов

выполнил холецистэктомию при перфорации

желчного пузыря. Он создал крупную

хирургическую школу. Его учениками были

Иван Иванович Греков (1867-1934), Александр

Александрович Кадьян (1849-1917), Борис

Николаевич Хольцов (1861-1940) и многие

другие замечательные хирурги.

усский

хирург Алексей

Алексеевич Троянов (1848-1916)

в 1872 году, начав свою деятельность в

должности земского врача, в 1882 году

защитил докторскую диссертацию на тему

«О влиянии обширных ожогов тела на

животный организм». В 1886 году его

пригласили возглавить хирургическое

отделение, самой крупной в Петербурге

Обуховской больницы. Благодаря его

организаторскому таланту и безграничной

любви к хирургии возникла, своего рода

школа «обуховских» хирургов, куда для

обучения съезжались хирурги со всей

России. Слава блестящего хирурга, прочно

утвердившаяся за А.А. Трояновым, стала

основанием для незамедлительно

последовавших предложений от профессора

Манассеина В.А. о заведовании кафедрой

хирургической патологии в Военно-медицинской

академии и от профессора Пашутина В.В.,

являвшегося начальником Академии, о

заведовании кафедрой госпитальной

хирургией. Однако Алексей Алексеевич

был излишне строг к себе, ответив отказом,

мотивируя его недостатком качеств,

которыми, по его мнению, должен обладать

глава кафедры. В 1888 году А.А. Троянов

использовал метод хирургического

лечения варикозного расширения вен

нижних конечностей путем перевязки и

резекции небольшой части большой

подкожной вены у ее устья (метод

Троянова-Тренделенбурга). Он впервые

сообщил о симптоме недостаточности

венозных клапанов. Не потеряли ценности

его работы о целесообразности и

безопасности перевязки крупных вен при

их ранениях. А.А.Троянов предложил способ

хирургического подхода к поддиафрагмальному

пространству через предварительно

изолированный реберно-диафрагмальный

синус (способ Троянова). Им предложены

операции при завороте сигмовидной

кишки, а также способ цистэктомии.

Впервые в России в 1896 году А.А. Троянов

выполнил холецистэктомию при перфорации

желчного пузыря. Он создал крупную

хирургическую школу. Его учениками были

Иван Иванович Греков (1867-1934), Александр

Александрович Кадьян (1849-1917), Борис

Николаевич Хольцов (1861-1940) и многие

другие замечательные хирурги.

Н емецкий

хирург Фридрих Тренделенбург (1844-1924)

начал медицинское образование в Англии

у Джозефа Листера. Затем окончил

Берлинский университет и работал

ассистентом в хирургической клинике

основателя общества немецких хирургов

Бернгарда Лангенбека. В дальнейшем, в

1875-1882 гг., Ф. Тренделенбург был профессором

хирургии в Ростоке, в 1882-1895 гг.- в Бонне

и с 1895 года был руководителем хирургической

клиники Лейпцигского университета.

Наибольшую известность получили его

работы по проблемам варикозного

расширения вен. Он разработал метод

хирургического лечения варикозного

расширения вен. С это целью Ф. Тренделенбург

иссекал между двумя наложенным лигатурами

участок большой подкожной вены у места

впадения ее бедренную вену. Диагностическая

проба Троянова-Тренделенбурга при

варикозной болезни используется до

настоящего времени. И предложен метод

перевязки вен при септикопиемических

процесса Ф.Тренделенбург предложил

идею и в эксперименте разработал методику

перерыва кровообращения путем остановки

сердечного притока. С помощью этой

методики он впервые в 1908 году выполни

в клинике эмболэктомию из легочной

артерии. Всего он произвел три операции,

которые, к сожалению, закончились

летальным исходом. Следует отметить,

что у одного из этих пациентов Ф.

Тренделенбург был близок к успеху.

Однако больной умер через 36 часов после

операции кровотечения из внутренней

грудной артерии. Эти операции, выполненные

выдающимся хирургом в самом начале

развития торакальной хирургии, стали

основой для развития хирургического

направления в лечении тромбоэмболии

легочной артерии. По достоинству операции

Ф. Тренделенбурга можно оценить лишь в

настоящее время. В последствие в

1924 году ученик Тренделенбурга М. Киршнер

успешно выполнил эту операцию в клининике.

Ф. Тренделенбург впервые стал использовать

положение больного на операционном

столе, при котором таз расположен выше

головы (положение Тренделенбурга). До

настоящего времени положение Тренделенбурга

применяется при операциях на органа

малого таза, некоторых вида эндоскопических

исследований, также при шоке и острой

анемии. Им Тренделенбурга носит симптом

при врождённом вывихе тазобедренного

сустава, операция по пластике ушной

раковины, способ пластики бедренной

грыжи и доступ к поддиафрагмальному

абсцессу.

емецкий

хирург Фридрих Тренделенбург (1844-1924)

начал медицинское образование в Англии

у Джозефа Листера. Затем окончил

Берлинский университет и работал

ассистентом в хирургической клинике

основателя общества немецких хирургов

Бернгарда Лангенбека. В дальнейшем, в

1875-1882 гг., Ф. Тренделенбург был профессором

хирургии в Ростоке, в 1882-1895 гг.- в Бонне

и с 1895 года был руководителем хирургической

клиники Лейпцигского университета.

Наибольшую известность получили его

работы по проблемам варикозного

расширения вен. Он разработал метод

хирургического лечения варикозного

расширения вен. С это целью Ф. Тренделенбург

иссекал между двумя наложенным лигатурами

участок большой подкожной вены у места

впадения ее бедренную вену. Диагностическая

проба Троянова-Тренделенбурга при

варикозной болезни используется до

настоящего времени. И предложен метод

перевязки вен при септикопиемических

процесса Ф.Тренделенбург предложил

идею и в эксперименте разработал методику

перерыва кровообращения путем остановки

сердечного притока. С помощью этой

методики он впервые в 1908 году выполни

в клинике эмболэктомию из легочной

артерии. Всего он произвел три операции,

которые, к сожалению, закончились

летальным исходом. Следует отметить,

что у одного из этих пациентов Ф.

Тренделенбург был близок к успеху.

Однако больной умер через 36 часов после

операции кровотечения из внутренней

грудной артерии. Эти операции, выполненные

выдающимся хирургом в самом начале

развития торакальной хирургии, стали

основой для развития хирургического

направления в лечении тромбоэмболии

легочной артерии. По достоинству операции

Ф. Тренделенбурга можно оценить лишь в

настоящее время. В последствие в

1924 году ученик Тренделенбурга М. Киршнер

успешно выполнил эту операцию в клининике.

Ф. Тренделенбург впервые стал использовать

положение больного на операционном

столе, при котором таз расположен выше

головы (положение Тренделенбурга). До

настоящего времени положение Тренделенбурга

применяется при операциях на органа

малого таза, некоторых вида эндоскопических

исследований, также при шоке и острой

анемии. Им Тренделенбурга носит симптом

при врождённом вывихе тазобедренного

сустава, операция по пластике ушной

раковины, способ пластики бедренной

грыжи и доступ к поддиафрагмальному

абсцессу.

1906 – Нарат предложил удалять варикозно-деформированные вены через пунктирные разрезы 2-7 см, заменяющие единый разрез Маделунга

1907 – Бэбкокк изобрёл радикально новый метод удаления подкожных вен с помощью зонда-экстрактора

1916 - Шеде и Кохер (Schede 1877, Kocher 1916) предложили чрезкожную перевязку варикозных вен на марлевом шарике.

1923-34 -Клапп (1924) и Соколов (1923) предложили подкожную перевязку варикозных вен с погружением узла под кожу

1938 – Роберт Линтон впервые сообщил о субфасциальной перевязке перфорантов

1955 – Фельдер предложил доступ к перфорантам по срединной линии задней поверхности голени

1956 – Додд предложил свой доступ при операции Линтона (отклонения разреза кзади на ахиллово сухожилие)

1960 - Мжельский предложил пересекать вену с помощью лигатуры, проведённой по Клаппу-Соколову

1962 – Червяков предложил доступ к сафенопоплитеальному соустью.

1978 – Введенский предложил использовать каркасную спираль для коррекции клапанной недостаточности

1985 – Hauer впервые осуществил субфасциальную эндоскопическую диссекцию несостоятельных перфорантов с помощью набора для эндоскопической холецистэктомии

1994 – разработка методов эндоскопической хирургии в клинике Савельева

Хирургическое пособие безусловно является наиболее радикальным способом лечения варикозной болезни. Многовековая история флебологии свидетельствует о превалировании хирургического подхода в лечении данного заболевания. Действительно, только удаленная вена никогда не может расшириться вновь. Стремление многих поколений флебологов добиться идеального сочетания радикальности и минимальной травматичности оперативного вмешательства выразилось в разработке огромного количества способов хирургического лечения. Многие из них в настоящее время оставлены, в то время как ряд методик и технических приемов широко используется во всем мире. Основная задача оперативного лечения варикозной болезни – устранение патологического рефлюкса и варикозного расширения подкожных вен.

a) Устранение рефлюкса. Вертикальный рефлюкс представляет собой патологический ток крови из глубоких вен в поверхностные (большую и малую подкожные вены) через сафенофеморальное и сафеноподколенное соустья и далее в ретроградном направлении на различном протяжении в зависимости от количества несостоятельных клапанов подкожных вен.

Сафенофеморальный рефлюкс.

Кроссэктомия - перевязка и отсечение большой подкожной вены тотчас у места впадения в бедренную вену с одновременным пересечением всех притоков, впадающих в эту область. Впервые лигирование большой подкожной вены предложил и выполнил в 1888 г. А. А. Троянов. Двумя годами позже о подобном вмешательстве сообщил Ф. Тренделенбург (1890). Оба хирурга предлагали выполнять перевязку вены в верхней трети бедра (на 8-10 см дистальнее сафенофеморального соустья), и лишь в 1912 г. отечественный хирург М. М. Дитерихс модифицировал это вмешательство, произведя приустьевое лигирование большой подкожной вены со всеми притоками. В этом объеме указанный метод стал известен как операция Троянова-Тренделенбурга.

Доступы:

И .

В. Червякова (по биссектрисе угла,

образованного паховой связкой и бедренной

артерией, определяемой пальпаторно).

Его очевидными достоинствами являются

совпадение проекции кожного разреза с

ходом большой подкожной вены и возможность

при необходимости экспозиции магистральных

сосудов бедра. В то же время после

косопродольного разреза формируется

гипертрофический рубец. Еще одной

негативной стороной этого доступа

является то, что в его проекции находится

наиболее крупный паховый лимфатический

узел Розенмюллера-Пирогова, повреждение

которого при мобилизации большой

подкожной вены осложняется стойкой

послеоперационной лимфореей или

образованием лимфоцеле, требующего

повторного хирургического вмешательства.

Также повреждение наружной половой

артерии, перекидывающейся через ствол

большой подкожной вены на 2-3 см дистальнее

овальной ямки, почти неизбежно при

выполнении косопродольного доступа к

сафенофеморальному соустью.

.

В. Червякова (по биссектрисе угла,

образованного паховой связкой и бедренной

артерией, определяемой пальпаторно).

Его очевидными достоинствами являются

совпадение проекции кожного разреза с

ходом большой подкожной вены и возможность

при необходимости экспозиции магистральных

сосудов бедра. В то же время после

косопродольного разреза формируется

гипертрофический рубец. Еще одной

негативной стороной этого доступа

является то, что в его проекции находится

наиболее крупный паховый лимфатический

узел Розенмюллера-Пирогова, повреждение

которого при мобилизации большой

подкожной вены осложняется стойкой

послеоперационной лимфореей или

образованием лимфоцеле, требующего

повторного хирургического вмешательства.

Также повреждение наружной половой

артерии, перекидывающейся через ствол

большой подкожной вены на 2-3 см дистальнее

овальной ямки, почти неизбежно при

выполнении косопродольного доступа к

сафенофеморальному соустью.

Паховый (по паховой складке) и надпаховый (по Брунеру: на 2 см выше паховой складки и параллельно ей, кожу рассекают от точки пульсации бедренной артерии медиально по направлению к лонному сочленению) доступы. Очевидна необходимость использования надпахового доступа при рецидивах варикозной болезни, обусловленных наличием длинной культи большой подкожной вены. Верхний приток, сохраняющийся у подавляющего большинства падиентов с патологической культей большой подкожной вены, является надежным ориентиром в поисках сафенофеморального соустья, скрытого в рубцовых тканях. Кроме того, в верхней полуокружности овальной ямки менее выражен рубцовый процесс, и мобилизация культи большой подкожной вены выполняется легче. Острым путем рассекают послойно кожу, подкожную клетчатку и томпсонову фасцию. Сразу же под ней, в верхней трети операционного разреза обнаруживают артерию и вену. Последняя известна как поверхностная надчревная вена, ее диаметр редко превышает 2 мм. Указанный сосуд является наиболее постоянным приустьевым притоком большой подкожной вены, впадающим в нее в верхней полуокружности сафенофеморального соустья. Тщательно выделяя в дистальном направлении, обнаруживают устье большой подкожной вены. После мобилизации сафенофеморального соустья и пересечения обнаруженных приустьевых притоков большую подкожную вену отсекают от бедренной и дважды с прошиванием перевязывают на уровне крепления створок остиального клапана, т. е. пристеночно по отношению к бедренной вене.

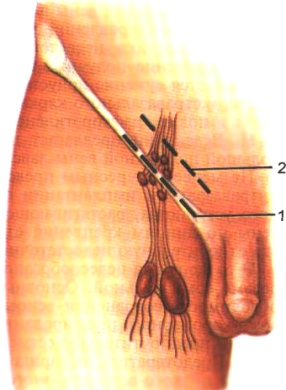

П ластика

остиального клапана. А.

Н. Веденский предлагает проводить

коррекцию остиального клапана большой

подкожной вены лавсановой спиралью.

Функция клапана восстанавливается

путем сужeния вены в области клапана

каркасной спиралью из лавсана. Спираль

должна суживать вену примерно на 1/4 ее

диаметра. При этом восстанавливается

функция клапана и нормлизуется венозный

кровоток. Каркасные спирали А.Н. Веденского

инертны и не разрушаются в тканях

организма, предотвращая как расширение,

так и экcтравазальное сдавление вены.

Целесообразность подобных вмешательств

представляется весьма сомнительной.

Основным аргументом их сторонников

служит необходимость сохранения венозных

сегментов для возможного в будущем

аортокоронарного шунтирования. Вместе

с тем для артериальных реконструкций

предпочтительны сегменты подкожных

вен, расположенные на голепи. Предотвратить

их варикозную трансформацию можно

только ликвидацией низкого вено-венозного

сброса или постоянной эластической

компрессией, но не пластикой остиального

клапана.

ластика

остиального клапана. А.

Н. Веденский предлагает проводить

коррекцию остиального клапана большой

подкожной вены лавсановой спиралью.

Функция клапана восстанавливается

путем сужeния вены в области клапана

каркасной спиралью из лавсана. Спираль

должна суживать вену примерно на 1/4 ее

диаметра. При этом восстанавливается

функция клапана и нормлизуется венозный

кровоток. Каркасные спирали А.Н. Веденского

инертны и не разрушаются в тканях

организма, предотвращая как расширение,

так и экcтравазальное сдавление вены.

Целесообразность подобных вмешательств

представляется весьма сомнительной.

Основным аргументом их сторонников

служит необходимость сохранения венозных

сегментов для возможного в будущем

аортокоронарного шунтирования. Вместе

с тем для артериальных реконструкций

предпочтительны сегменты подкожных

вен, расположенные на голепи. Предотвратить

их варикозную трансформацию можно

только ликвидацией низкого вено-венозного

сброса или постоянной эластической

компрессией, но не пластикой остиального

клапана.

Сафенопоплитеальный рефлюкс.

Стандартный доступ к терминальному отделу малой подкожной вены - поперечный разрез в подколенной области по линии подколенного сгиба. Место расположения разреза целесообразно определять у каждого конкретного пациента с помощью ультразвукового дуплексного сканирования. После рассечения кожи и подкожной жировой клетчатки обнажают тонкую белесоватую фасциальную пластинку - поверхностный листок собственной фасции голени. Обычно под ней просвечивает малая подкожная вена. В этой зоне выполняют продольный (по волокнам фасции) раз- рез, и после фиксации ее зажимом тупым и острым путем выделяют ее до слияния с подколенной веной. Чаще всего в терминальном отделе малой подкожной вены имеется бифуркация, образованная двумя ветвями, одна из которых направляется непосредственно к подколенной вене, другая (вена Джиакомини) идет вверх и медиально к большой подкожной вене. Необходимо также помнить, что перед впадением в подколенную вену малая подкожная может сливаться с суральными венами, представленными одним или двумя стволами.

Глубокий рефлюкс.

Методы, предлагаемые для хирургической коррекции клапанной недостаточности глубоких вен, можно разделить на интравазальные и экстравазальные. Наибольшее распространение в нашей стране получили последние методики. Каркас, суживающий просвет вены в проекции несостоятельного клапана, предлагали создавать из циркулярной лавсановой манжеты, ленты, выкроенной из аутовены, трех циркулярных лигатур, накладываемых на стенку вены на уровне створок, а также выше и ниже клапана. Все эти методы не вышли за рамки клинических экспериментов, тогда как имплантация пластикового спирального корректора, предложенного в 1978 г. А. Н. Веденским, завоевала в нашей стране очень большую популярность.

Доступ проекционный от паховой складки на 6-7 см вниз. Пересекают и перевязывают в приустьевом отделе большую подкожную вену. Затем выделяют общую бедренную вену в месте впадения глубокой вены бедра и поверхностную бедренную на несколько сантиметров дистальнее их слияния, где чаще всего расположен клапан. На сосуд накладывают турникеты, а ту его зону, куда будет имплантирован корректор, освобождают от крови. После этого “накручивают” спираль, равномерно распределяют ее по вене и фиксируют первый и последний витки нитью 6-0 на атравматической игле к стенке вены. Диаметр корректора должен быть на 1/4 меньше, чем исходный просвет бедренной вены.

Среди методов интравазальной вальвулопластики наиболее известен способ Кистнера. Автор предложил устранять провисание одной или обеих клапанных створок (обусловливающее патологический рефлюкс крови) путем пришивания избытка края створки к стенке вены после вскрытия бедренной вены продольным разрезом через одну из комиссур.

В настоящее время ведущие флебологи считают, что различные методы коррекции клапанной недостаточности глубоких вен применять в широкой хирургической практике нецелесообразно, по крайней мере до тех пор, пока не будет разработан малотравматичный и технически несложный способ устранения глубокого венозного рефлюкса, а также доказан хороший лечебный результат в отдаленные сроки.

Суральный рефлюкс.

Неизвестна его роль в патогенезе варикозной болезни. Операция заключается в пересечении суральных вен.

Горизонтальный рефлюкс.

Устранение этой формы патологического кровотока предусматривает перевязку и пересечение несостоятельных перфорантов, что может быть осуществлено надфасциальным (по Коккету) или подфасциальным (по Линтону) способом. В настоящее время эти вмешательства существенно отличаются от предложенных самими авторами вариантов, хотя “исторические” названия операций остаются общепризнанными.

Н адфасциальную

перевязку несостоятельных перфорантов

осуществляют через небольшие (2 см)

разрезы в зоне их клинического или

ультразвукового обнаружения. Ключевым

моментом вмешательства является

выделение перфоранта до места его

прохождения под собственную фасцию

голени. Только увидев дефект фасции,

через который проходит сосуд, можно

точно сказать, что это перфорантная

вена.Нередко подкожная вена, уходящая

вглубь, создает ложное впечатление, что

это - перфорант, в то время как при ее

тщательном выделении оказывается, что

вена резко меняет свой ход и целиком

располагается над апоневрозом. При

трофических расстройствах (риск

нагноения) долгое время операцией выбора

была субапоневротическая перевязка

перфорантных вен по Линтону (по внутренней

поверхности голени). Оптимальным для

проведения такой операции является

оперативный доступ Фельдера (по задней

поверхности голени) в модификации

Савельева и Константиновой, при котором

линия разреза проходит по задней

поверхности голени на 2-4 см медиальнее

средней линии, начиная от границы верхней

и средней трети голени и вниз до ахиллова

сухожилия. В этом месте следует изменить

направление разреза с тем, чтобы он

прошел позади медиальной лодыжки и

обогнул ее снизу. Тупым и острым путем

в обе стороны отслаивают апоневроз от

подлежащих мышц, выделяя, пересекая, и

перевязывая перфорантные вены с клапанной

недостаточностью.

адфасциальную

перевязку несостоятельных перфорантов

осуществляют через небольшие (2 см)

разрезы в зоне их клинического или

ультразвукового обнаружения. Ключевым

моментом вмешательства является

выделение перфоранта до места его

прохождения под собственную фасцию

голени. Только увидев дефект фасции,

через который проходит сосуд, можно

точно сказать, что это перфорантная

вена.Нередко подкожная вена, уходящая

вглубь, создает ложное впечатление, что

это - перфорант, в то время как при ее

тщательном выделении оказывается, что

вена резко меняет свой ход и целиком

располагается над апоневрозом. При

трофических расстройствах (риск

нагноения) долгое время операцией выбора

была субапоневротическая перевязка

перфорантных вен по Линтону (по внутренней

поверхности голени). Оптимальным для

проведения такой операции является

оперативный доступ Фельдера (по задней

поверхности голени) в модификации

Савельева и Константиновой, при котором

линия разреза проходит по задней

поверхности голени на 2-4 см медиальнее

средней линии, начиная от границы верхней

и средней трети голени и вниз до ахиллова

сухожилия. В этом месте следует изменить

направление разреза с тем, чтобы он

прошел позади медиальной лодыжки и

обогнул ее снизу. Тупым и острым путем

в обе стороны отслаивают апоневроз от

подлежащих мышц, выделяя, пересекая, и

перевязывая перфорантные вены с клапанной

недостаточностью.

В настоящее время при варикозной болезни, протекающей с трофическими расстройствами, ведущую роль играет эндоскопическая диссекция перфорантных вен. Такое вмешательство может быть выполнено как при открытых трофических язвах, являющихся противопоказанием к традиционным методам хирургического лечения, так и при вторичных нарушениях лимфатического оттока. Проведение вмешательства под фасцией вне зоны лимфатических сосудов предохраняет их от дополнительной травмы, а декомпрессия подкожных вен благодаря устранению вено-венозного рефлюкса и редукции подкожной флебогипертензии создает оптимальные условия для разрешения отека.

В зависимости от локализации несостоятельных перфорантных вен следует использовать медиальный или заднемедиальный доступы, выполняемые на 2-3 см проксимальнее зоны трофических расстройств. Медиальный доступ предназначен для пересечения внутренней и частично задней группы перфорантных вен. Заднемедиальный доступ, разработанный А. И. Кириенко, оптимален при выполнении субтотальной диссекции перфорантных вен, показанной при циркулярных трофических нарушениях или мультиперфорантном венозном сбросе. Длина кожного разреза обычно составляет 3-4 см. После рассечения кожи, подкожной клетчатки и собственной фасции голени последнюю осторожно отслаивают от подлежащих мышц препаровочным тупфером или пальцем на 2-3 см от операционной раны. Если перфорантные вены располагаются в этих пределах, то их пересечение и лигирование выполняют на зажиме или диссекторе. Затем в субфасциальное пространство проводят операционный эндоскоп. Начиная с этого этапа все манипуляции в субфасциальном пространстве осуществляют под видеоконтролем. Перфорантные вены отделяют от окружающих тканей с помощью препаровочного крючка и диссектора. Затем ствол перфорантной вены захватывают в биполярные коагуляционные щипцы и пережигают. Использование режима биполярной коагуляции позволяет облитерировать ствол перфорантной вены диаметром 5-6 мм.

Определенной альтернативой традиционным и эндоскопическим операциям является деструкция перфорантных вен под ультразвуковым контролем. Через разрез 1-2 мм осуществляют коагуляцию перфорантных вен диаметром до 10 мм с несостоятельными клапанами, пунктируя сосуд специальным устройством, соединенным с диатермокоагулятором. Вместе с тем при таком диаметре перфорантных вен требуется достаточно длительное воздействие, что может привести к коагуляционному некрозу соседних структур, в том числе и глубоких вен. Отрицательной чертой вышеуказанных способов представляется также необходимость использования дорогостоящего ультразвукового оборудования, которое должно быть стерилизовано перед операцией.

Чрезкожная эмболизация перфорантов. Показанием к проведению подобной манипуляции авторы считают наличие трофических язв, у пациентов, которым противопоказано оперативное лечение (возраст, тяжелая соматическая патология, ожирение).

b) Устранение варикозного синдрома.

Достигается путём удаления варикозно деформированных подкожных вен – флебэктомии. Флебэктомия должна быть малотравматичым и косметическим, но вместе с тем и радикальным вмешательством.

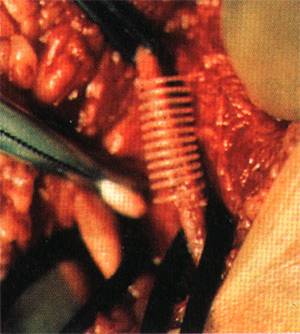

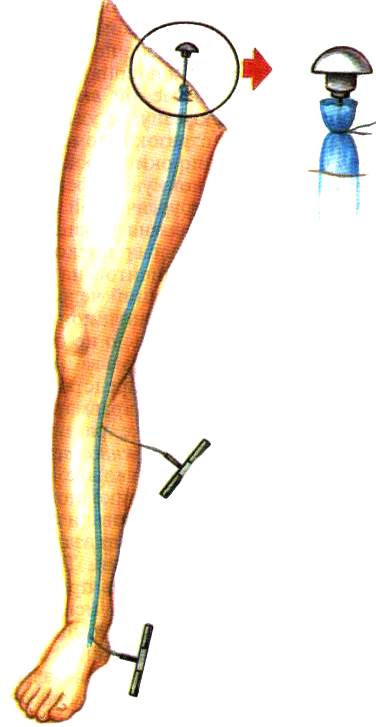

О перация

Бэбкокка (стриппинг, сафенэктомия) -

удаление стволов большой и малой

подкожных вен с помощью металлического

зонда - классический способ хирургического

лечения магистрального варикоза. После

выделения магистральной вены сосуд в

проксимальной и дистальной части

пересекают и в его просвет вводят зонд.

После выведения его наружу на зонд

фиксируют специальное приспособление

(оливу), которое обычно имеет режущую

кромку. Вену удаляют тракцией за

противоположный конец зонда, при этом

олива как бы вырезает вену из подкожнои

клетчатки. Единственным

недостатком этого метода является,

по-видимому, возможность повреждения

лимфатических коллекторов и подкожных

нервных стволов в процессе удаления

вены. Для того чтобы этого избежать,

ствол большой подкожной вены следует

удалять в ретроградном направлении, т.

е. сверху вниз, а ствол малой подкожной

вены - в противоположном направлении.

Другим путем снижения вероятности

указанных осложнений является удаление

только измененных участков подкожных

магистралей (элективный стриппинг). Для

этого перед операцией во время дуплексного

ангиосканирования определяют протяженность

стволового рефлюкса и маркируют места

расположения измененных участков,

которые затем во время вмешательства

удаляют. Участки вены с сохраненными

клапанами оставляют.

перация

Бэбкокка (стриппинг, сафенэктомия) -

удаление стволов большой и малой

подкожных вен с помощью металлического

зонда - классический способ хирургического

лечения магистрального варикоза. После

выделения магистральной вены сосуд в

проксимальной и дистальной части

пересекают и в его просвет вводят зонд.

После выведения его наружу на зонд

фиксируют специальное приспособление

(оливу), которое обычно имеет режущую

кромку. Вену удаляют тракцией за

противоположный конец зонда, при этом

олива как бы вырезает вену из подкожнои

клетчатки. Единственным

недостатком этого метода является,

по-видимому, возможность повреждения

лимфатических коллекторов и подкожных

нервных стволов в процессе удаления

вены. Для того чтобы этого избежать,

ствол большой подкожной вены следует

удалять в ретроградном направлении, т.

е. сверху вниз, а ствол малой подкожной

вены - в противоположном направлении.

Другим путем снижения вероятности

указанных осложнений является удаление

только измененных участков подкожных

магистралей (элективный стриппинг). Для

этого перед операцией во время дуплексного

ангиосканирования определяют протяженность

стволового рефлюкса и маркируют места

расположения измененных участков,

которые затем во время вмешательства

удаляют. Участки вены с сохраненными

клапанами оставляют.

Раньше операцию дополняли чрезкожным лигированием протоков, однако отказались в связи с плохим косметическим эффектом. На сегодняшний день гемостаз осуществляется путём опорожнения канала VSM от сгустков крови выдавливанием их плотным валиком на приподнятой конечности и последующим тугим эластическим бинтованием. Чрезкожные швы накладывают редко на особо крупные притоки и снимают в конце операции.

Инвагинационная сафенэктомия: при этом большую подкожную вену не удаляют из подкожной клетчатки, а более узкий ее дистальный отрезок с помощью специального зонда с оливой инвагинируют в более широкий проксимальный отдел сосуда, как бы пломбируя его. Операция менее травматична, неприменима у лиц с резко выраженной деформацией, т.к. вена контурируется на бедре.

Интравазальный термолиз - облитерация вены с помощью специального электрода, который индуцирует в мышечном слое вены температуру 85°С, что приводит к полной облитерации вены.

Катетерная склерооблитерация - склерозирование стволов расширенных подкожных вен является успешной альтернативой операции Бебкокка при соблюдении следующих условий:

1) предварительное тщательное устранение всех вено-венозных рефлюксов;

2) отсутствие выраженной варикозной деформации магистральной вены (диаметр ее не больше 10 мм при сохранении эластичности венозной стенки (увеличение диаметра вены на высоте пробы Вальсальвы более чем на 50%));

3) использование только современных малотоксичных флебосклерозирующих препаратов.

В просвет вены вводится катетер, при тракции которого осуществляют введение склерозанта. Обязательным условием является тщательная компрессия VSM во время введения склерозанта (ассистентом) и после операции. Поэтому рекомендуется вводить катетер через паховую рану, осуществлять тракции в проксимальном направлении с одновременным эластическим бинтованием. Осложнение – тромбоз.

Операция Нарата – удаление варикозно-расширенных притоков большой и малой подкожных вен через небольшие небольшие разрезы (1-2 см) по ходу измененной вены (через каждые 5-10 см), с помощью зажима. Вену захватывают зажимом, пересекают и выделяют оба отрезка максимально в направлении других разрезов, где проводят те же манипуляции. После этого сегмент вены легко может быть удален из подкожной клетчатки. В настоящее время классическая операция Нарата практически потеряла свое значение. Этому есть две причины: во-первых, притоки небольшого диаметра могут быть в послеоперационном периоде подвергнуты флебосклерооблитерации; во-вторых, появилась методика минифлебэктомии, представляющая удачную альтернативу традиционной венэктомии по Нарату.

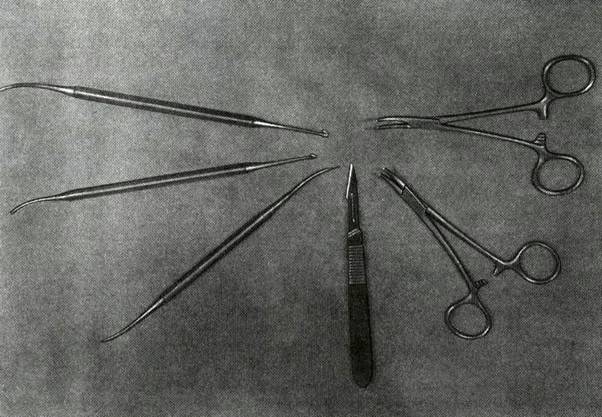

М инифлебэктомия

– удаление

вен через миниразрезы (проколы) с помощью

специальных инструментов (флебодиссектор

для извлечения варикозной вены и

флебошпатель для мобилизации подлежащих

удалению варикозных притоков). Прокол

кожи выполняют остроконечным скальпелем

с треугольным лезвием или иглой большого

диаметра, а удаление вен - зажимами типа

“москит”. В проекции маркированной на

коже и подлежащей удалению вены колющим

движением скальпеля или иглы производят

микроинцизию. Отверстие в коже расширяют

шпателем и верхнюю стенку варикозного

притока освобождают от подкожной жировой

клетчатки. Затем флебодиссектором

малого размера приподнимают варикозную

вену над подкожной клетчаткой, а большим

флебодиссектором мобилизуют ее по

задней полуокружности, после чего

выводят сосуд из раны. далее с помощью

шпателя максимально выделяют варикозную

вену и пересекают между зажимами. Ее

проксимальный фрагмент удаляют,

постепенно накручивая на зажим. Поскольку

минифлебэктомию выполняют после

перевязки перфорантных вен и удаления

стволов подкожных вен, необходимости

в лигировании центрального отрезка

удаляемого варикозного притока нет.

Место следующего прокола определяют

по втяжению кожи при потягивании за

периферический отрезок вены. Процедуру

повторяют до тех пор, пока приток не

будет удален полностью. В связи с тем

что, доступ к вене осуществляется с

помощью прокола, размер которого не

превышает 2-3 мм, то наложение кожных

швов не требуется.

инифлебэктомия

– удаление

вен через миниразрезы (проколы) с помощью

специальных инструментов (флебодиссектор

для извлечения варикозной вены и

флебошпатель для мобилизации подлежащих

удалению варикозных притоков). Прокол

кожи выполняют остроконечным скальпелем

с треугольным лезвием или иглой большого

диаметра, а удаление вен - зажимами типа

“москит”. В проекции маркированной на

коже и подлежащей удалению вены колющим

движением скальпеля или иглы производят

микроинцизию. Отверстие в коже расширяют

шпателем и верхнюю стенку варикозного

притока освобождают от подкожной жировой

клетчатки. Затем флебодиссектором

малого размера приподнимают варикозную

вену над подкожной клетчаткой, а большим

флебодиссектором мобилизуют ее по

задней полуокружности, после чего

выводят сосуд из раны. далее с помощью

шпателя максимально выделяют варикозную

вену и пересекают между зажимами. Ее

проксимальный фрагмент удаляют,

постепенно накручивая на зажим. Поскольку

минифлебэктомию выполняют после

перевязки перфорантных вен и удаления

стволов подкожных вен, необходимости

в лигировании центрального отрезка

удаляемого варикозного притока нет.

Место следующего прокола определяют

по втяжению кожи при потягивании за

периферический отрезок вены. Процедуру

повторяют до тех пор, пока приток не

будет удален полностью. В связи с тем

что, доступ к вене осуществляется с

помощью прокола, размер которого не

превышает 2-3 мм, то наложение кожных

швов не требуется.

Объём операции зависит от характера поражения.

Форма заболевания |

Объём операции |

Внутрикожный и сегментарный варикоз без патологического вено-венозного сброса |

Не показана (склеротерапия) |

Сегментарный варикоз с рефлюксом по поверхностным и/или перфорантным венам |

Кроссэктомия, стриппинг или интраоперационная стволовая склерооблитерация, минифлебэктомия |

Распространённый варикоз с рефлюксом по поверхностным и/или перфорантным венам |

Кроссэктомия, стриппинг, минифлебэктомия, эндоскопическая диссекция перфорантных вен |

Варикозное расширение при наличии глубокого рефлюкса |

Кроссэктомия, стриппинг, минифлебэктомия, эндоскопическая диссекция перфорантных вен, коррекция клапанов глубоких вен? |

Название операции – радикальная комбинированная флебэктомия. Максимальный её объём: кроссэктомия + эпифасциальная перевязка перфорантов по Кокету/субфасциальная эндоскопическая диссекция перфорантов + стриппинг (операция Бэбкокка) + минифлебэктомия/операция Нарата.