- •Глава I. Общие вопросы измерений

- •1.2 Содержание курса «Радиоизмерительные устройства и системы»

- •Глава 2 цифровые измерительные устройства. Общие сведения

- •2.1. Отличительный признак цифровых измерительных устройств.

- •2.2. Структурная схема цип

- •2.3. Коды, применяемые в цип

- •2.4. Структурная схема цифрового отсчетного устройства

- •Цифровые индикаторы

- •2.4 Методы преобразования непрерывных величин в код.

- •2.6 Погрешности цип

- •2.7. Основные технические характеристики цип и ацп

- •Глава III осциллографы и осциллографирование сигналов

- •3.1. Назначение. Область применения осциллографов

- •3.2. Классификация осциллографов

- •3.4.Принцип действия и конструкция элт

- •3.5. Осциллографирование быстропротекающих процессов

- •3.6. Цифровые осциллографы

- •Глава IV измерение параметров интенсивности сигналов

- •4.1. Измерение токов высокой частоты

- •4.2 Измерение напряжений

- •4.2.1 Классификация вольтметров

- •4.4 Измерение мощности

- •Глава V. Измерение параметров формы сигналов

- •5.1 Измерение коэффициента глубины амплитудной модуляции

- •5.2 Измерение девиации частоты при частотной модуляции

- •5.3 Анализ спектра сигналов

- •Регистратор формы сигнала.

- •Глава VI измерение разности фаз, частоты и периода сигналов

- •6.1 Измерение разности фаз

- •Методы сравнения и компенсации. Фазовращатель.

- •Фазометр с преобразованием фазового сдвига в интервале времени (двухканальный фазометр).

- •Глава VII измерение вероятностных характеристик случайных процессов

- •Измерение параметров случайных процессов.

- •Структурная схема аналогового измерителя мо.

- •Измерение дисперсии

- •Измерение законов распределения.

- •Измерение корреляционных и взаимных корреляционных функций.

- •Глава VIII достоверность контроля и задачи технической эксплуатации средств измерений

Измерение корреляционных и взаимных корреляционных функций.

Приборы для измерения - коррелометры (коррелографы).

Различают приборы последовательного и параллельного анализа. Для измерения корреляционных функций используют 3 метода:

умножения (основной) (рис. 7.14);

знаковый (для случая гауссовых процессов);

релейный.

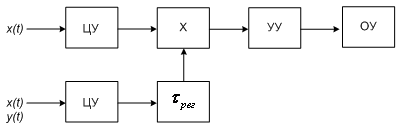

Рис. 7.14 Структурная схема коррелометра

На рис. 7.14 указаны:

ЦУ

- центрирующее устройство; X

- устройство умножения; УУ - усредняющее

устройство; ОУ - отсчетное устройство;

![]() - регулируемая задержка.

- регулируемая задержка.

Метод

умножения заключается в определении

оценок корреляционных функций

![]() случайного

процесса x(t)

или взаимной корреляционной функции

случайного

процесса x(t)

или взаимной корреляционной функции![]() ,

и

в

соответствии с соотношениями:

,

и

в

соответствии с соотношениями:

![]() ;

;

![]() .

.

Для

определения

![]() ,

,![]() нужно

произвести центрирование исследуемых

реализаций,сдвиг одной из них на τ,

перемножение и усреднение полученного

результата.

нужно

произвести центрирование исследуемых

реализаций,сдвиг одной из них на τ,

перемножение и усреднение полученного

результата.

В

одноканальном коррелометре значения

корреляционной функции измеряют

последовательно во времени, устанавливая![]() = 0; (определяется

дисперсия)

= 0; (определяется

дисперсия)

![]() и в

каждой точке определяется

и в

каждой точке определяется

![]() (рис.

7.15).

(рис.

7.15).

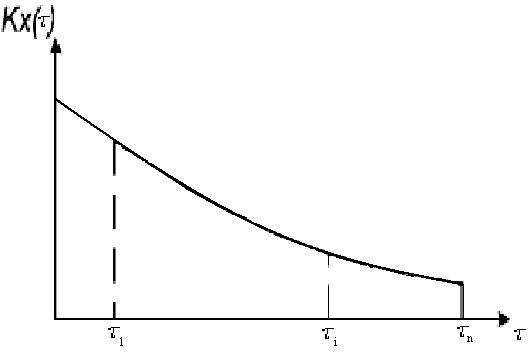

Рис. 7.15 График корреляционной функции

В цифровых коррелометрах - спецпроцессорах - операции умножения и измерения выполняют в дискретной форме:

![]() ,

,

где

![]() -

время задержки;

-

время задержки;

![]() -

выбирается так, чтобы число экспериментальных

точек было достаточно для построения

корреляционной функции (рис. 7.16)

-

выбирается так, чтобы число экспериментальных

точек было достаточно для построения

корреляционной функции (рис. 7.16)

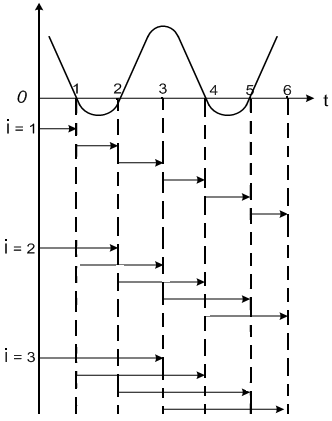

Рис. 7.16 Графики, поясняющие процедуру оценки корреляционной функции

При нулевой задержке каждое дискретное значение возводят в квадрат.

При

![]() нулевую

ординату умножают на первую, первую на

вторую, вторую на третью и т.д. После

суммирования произведений и деления

суммы на N

получают

нулевую

ординату умножают на первую, первую на

вторую, вторую на третью и т.д. После

суммирования произведений и деления

суммы на N

получают

![]() .

При

.

При

![]() ординаты

перемножают через одну, и т.д.

ординаты

перемножают через одну, и т.д.

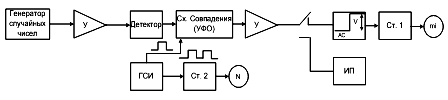

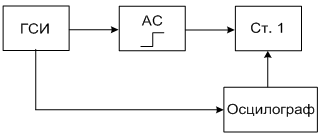

Лабораторные методы оценки параметров случайных процессов. Одноканальный оценщик параметров и законов распределения представлен на рис.7.17.

N(m1, σ)

Рис.

7.17 Структурная

схема лабораторной установки для

измерения параметров случайных процессов

Рис.

7.17 Структурная

схема лабораторной установки для

измерения параметров случайных процессов

ГСИ – генератор счетных импульсов,

Ст – счетчик;

У – усилитель;

УФО – устройство формирования отсчетов;

, АС - пороговое устройство (ждущий мультивибратор с регулируемым порогом – амплитудный селектор);

ИП – измерительный прибор.

Рассматриваем

случай, когда генерируется гауссов шум

![]() .

На выходе

детектора - распределение Релея.

.

На выходе

детектора - распределение Релея.

На выходе УФО (устройства формирования отсчетов) формируется сигнал, пропорциональный значению огибающей в момент подачи стробирующего импульса от ГСИ.

Ст1 - считает общее количество импульсов поступающих от ГСИ. Ст2 — считает общее количество превышений порога V1. От ГСИ (Г5-15 или подобного) подаются одиночные импульсы или серии.

Для измерения порога методом сравнения амплитуду импульсов, подаваемых от генератора, плавно увеличивают начиная от 0 до момента начала счета импульсов частотомером. Процесс может быть автоматизирован с помощью МП. Измеренное значение полученной амплитуды импульсов приблизительно равно значению порога компаратора.

После

детектора – релеевское распределение

огибающей, для которого

![]() ,

где

,

где

![]() -

вероятность превышения порога

-

вероятность превышения порога

![]() отсчетами огибающей с дисперсией

отсчетами огибающей с дисперсией

![]() .

При известной

и измеренном значении

оценивается

.

.

При известной

и измеренном значении

оценивается

.

Рис. 7.18 Структурна схема для оценки значення порога

ампитудного селектора

Осциллограф измеряет амплитуду импульсов.

Определение интегральной функции показано на рис.7.19.

Рис.7.19. График интегральной функции

- min значения порога при котором F*(X) должна быть близка к 0.05 -0.1.

![]() -выбирают

так, чтобы количество точек, в которых

оценивается F*(X) было порядка 10-15.

-выбирают

так, чтобы количество точек, в которых

оценивается F*(X) было порядка 10-15.

при

![]()

F*(x)

должна быть близка к 1.![]() где

где

![]() вероятность превышения порога квантования

огибающей шума (по стабильности р*{х)

при известных порогах многократными

измерениями проверяют стабильность

имитатора сигналов и помех).

вероятность превышения порога квантования

огибающей шума (по стабильности р*{х)

при известных порогах многократными

измерениями проверяют стабильность

имитатора сигналов и помех).

Для определения дисперсии необходимо найти усредненное значение Р(х) по результатам измерений (п = 20- 30) при постоянном значении

Для определения плотности строится гистограмма.