- •Вопрос 1: Понятие об ощущении. Физиологические основы ощущений.

- •Вопрос 2: Классификация ощущений.

- •Вопрос 3: Основные свойства ощущений.

- •Вопрос 4: Адаптация органов чувств. Взаимодействие ощущений. Чувствительность и ее измерение.

- •Вопрос 5: Общее понятие о восприятии. Отличие восприятия от ощущений.

- •Вопрос 6: Физиологические основы восприятия.

- •Вопрос 7: Свойства восприятия: предметность, целостность, константность, структурность, осмысленность, избирательность.

- •Вопрос 8: Закономерности восприятия: апперцепция, роль моторных компонентов, внимание и восприятие.

- •Вопрос 9: Основные виды восприятий.

- •Вопрос 10: Подпороговое и экстрасенсорное восприятие.

- •Вопрос 11: Развитие восприятия. Условия адекватного восприятия окружающего мира.

- •Вопрос 12: Память: общее определение и круг явлений.

- •Вопрос 13: Ассоциативная теория памяти. Понятие и виды ассоциаций.

- •Вопрос 14: Основные факты и закономерности психологии памяти. Влияние характера запоминаемого материала. Роль упражнений. Забывание и реминисценция.

- •Вопрос 15: Память и научение в психологии поведения.

- •Вопрос 16: Исследования памяти в когнитивной психологии. Память как совокупность процессов приема, трансформации и хранения информации.

- •Вопрос 17: Социальная природа памяти человека. Французская социологическая школа о социальной природе памяти.

- •Вопрос 18: Проблема памяти в культурно-исторической теории. Принцип использования средств, в работах л. С. Выготского и а. Н. Леонтьева.

- •Вопрос 19: Мнемотехники.

- •Вопрос 20: Память и деятельность. Зависимость запоминания от мест запоминаемого объекта в структуре деятельности.

- •Вопрос 21: Понятие о внимании. Определение внимания.

- •Вопрос 22: Физиологическая основа внимания.

- •Вопрос 23: Функции внимания. Слуховые и зрительные сигналы.

- •Вопрос 24: Виды внимания.

- •Вопрос 25: Психологические теории внимания. Общетеоретические подходы к исследованию внимания.

- •Вопрос 26: Развитие внимания.

- •Вопрос 27: Мышление в структуре психики. Психологическая сущность мышления.

- •Вопрос 28: Теоретические подходы к изучению мышления в зарубежной и отечественной психологии.

- •Вопрос 29: Физиологические основы мышления.

- •Вопрос 30: Логические формы мышления.

- •Вопрос 31: Виды мышления.

- •Вопрос 32: Индивидуальные особенности и качества мышления.

- •Вопрос 33: Мотивация мышления.

- •Вопрос 34: Структура процесса мышления. Этапы мыслительного процесса.

- •Вопрос 35: Мыслительные операции.

- •Вопрос 36: Развитие мышления в филогенезе.

- •Вопрос 37: Развития мышления в онтогенезе. Подход ж. Пиаже.

- •Вопрос 38: Теория поэтапного формирования умственных действий. Подход л.С. Выготского.

- •Вопрос 39: Информационная теория интеллектуально-когнитивного развития.

- •Вопрос 40: Методы изучения мышления.

- •Вопрос 41: Понятие интеллекта.

- •Вопрос 43: Воображение. Психологическая сущность воображения.

- •Вопрос 44: Виды воображения.

- •Вопрос 45: Формы воображения. Психологические механизмы воображения.

- •Вопрос 46: Общее понятие о языке и речи.

- •Вопрос 47: Проблема языка и сознания.

- •Вопрос 48: Речь и общение.

- •Вопрос 49: Развитие коммуникации в филогенезе.

- •Вопрос 50: Виды и функции речи.

- •Вопрос 51: Основные психологические теории, рассматривающие процесс формирования речи.

- •Вопрос 52: Роль речи в протекании психических процессов.

- •Вопрос 53: Анатомо-физиологические механизмы речи. Мозговая организация речевой деятельности.

- •Вопрос 54: Особенности развития речи в онтогенезе.

Вопрос 53: Анатомо-физиологические механизмы речи. Мозговая организация речевой деятельности.

Ответ 53: Знание анатомо-физиологических механизмов речи, т.е. строения и функциональной организации речевой деятельности, позволяет:

– во-первых, представлять сложный механизм речи в норме;

– во-вторых, дифференцированно подходить к анализу речевой патологии;

– в-третьих, правильно определять пути коррекционного воздействия.

Речь представляет собой одну из высших психических функций человека. Речевой акт осуществляется сложной системой органов, вкоторой главная, ведущая роль принадлежит деятельности головного мозга. Еще в начале XX в. была распространена точка зрения, согласно которой функцию речи связывали с существованием в мозгу особых “изолированных речевых центров”. И.П.Павлов дал новое направление этому взгляду, доказав, что локализация речевых функций коры головного мозга не только очень сложна, но и изменчива, почему и назвал ее “динамической локализацией”. В настоящее время, благодаря исследованиям П.К.Анохина, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурии и других ученых, установлено, что основой всякой высшей психической функции являются не отдельные “центры”, а сложные функциональные системы, которые расположены в различных областях центральной нервной системы, на различных ее уровнях и объединены между собой единством рабочего действия. Напомним, что речь - это особая и наиболее совершенная форма общения, присущая только человеку. В процессе речевого общения (коммуникаций) люди обмениваются мыслями и воздействуют друг на друга. Осуществляется речевое общение посредством языка. Язык - это система фонетических, лексических и грамматических средств общения. Говорящий подбирает необходимые для выражения мысли слова, связывает их по правилам грамматики языка и произносит путем артикуляций речевых органов. Для того чтобы речь человека была членораздельной и понятной, движения речевых органов должны быть закономерными и точными. Вместе с тем эти движения должны быть автоматическими, т.е. такими, которые осуществлялись бы без специальных произвольных усилий. Так, при отсутствии нарушений говорящий следит только за течением мысли, не задумываясь над тем, какое положение должен занять его язык во рту, когда надо вдохнуть и т.д. Это происходит в результате действия механизма произнесения речи. Для понимания действия механизма произнесения речи необходимо хорошо знать строение речевого аппарата.

Строение речевого аппарата.

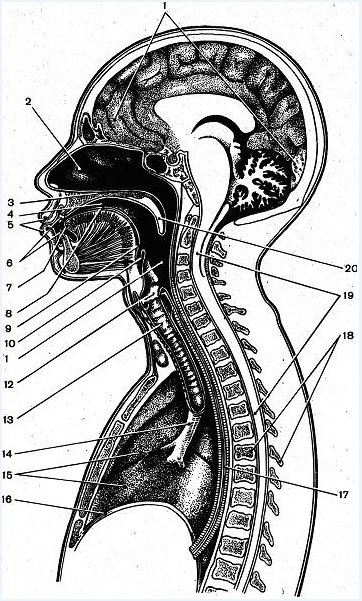

Речевой аппарат состоит из двух тесно связанных между собой частей: центрального (или регулирующего) речевого аппарата и периферического (или исполнительного) (см. рис. 9). Центральный речевой аппарат находится в головном мозге. Он состоит из коры головного мозга (преимущественно левого полушария), подкорковых узлов, проводящих путей, ядер ствола (прежде всего продолговатого мозга) и нервов, идущих к дыхательным, голосовым и артикуляторным мышцам. Какова же функция центрального речевого аппарата и его отделов?

Рис. 9. Строение речевого аппарата: 1- головной мозг; 2 - носовая полость; 3 - твердое нёбо; 4 - ротовая полость; 5 - губы; 6 - резцы; 7 - кончик языка; 8 - спинка языка; 9 - корень языка; 10 - надгортанник; 11 - глотка; 12 - гортань; 13 - трахея; 14 - правый бронх; 15 - правое легкое; 16 - диафрагма; 17 - пищевод; 18 - позвоночник; 19 - спинной мозг; 20 – мягкое нёбо.

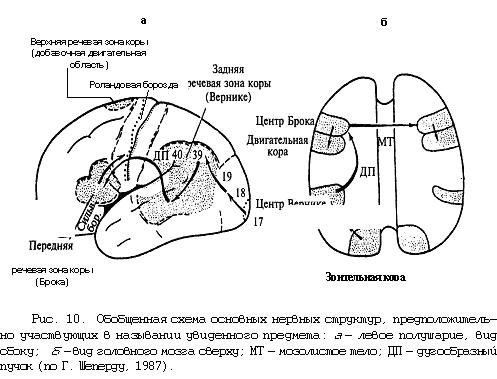

Речь, как и другие проявления высшей нервной деятельности, развивается на основе рефлексов. Речевые рефлексы связаны с деятельностью различных участков мозга. Однако некоторые отделы коры головного мозга имеют главенствующее значение в образовании речи. Это лобная, височная, теменная и затылочная доли преимущественно левого полушария мозга (у левшей правого). Лобные извилины (нижние) являются двигательной областью и участвуют в образовании собственной устной речи (центр Брока). Височные извилины (верхние) являются речеслуховой областью, куда поступают звуковые раздражения (центр Вернике) (см. рис. 10). Благодаря этому осуществляется процесс восприятия чужой речи. Для понимания речи имеет значение теменная доля коры мозга. Затылочная доля является зрительной областью и обеспечивает усвоение письменной речи (восприятие буквенных изображений при чтении и письме). Кроме того, у ребенка речь начинает развиваться благодаря зрительному восприятию им артикуляции взрослых. Подкорковые ядра ведают ритмом, темпом и выразительностью речи.

Проводящие пути. Кора головного мозга связана с органами речи (периферическими) двумя видами нервных путей: центробежными и центростремительными. Центробежные (двигательные) нервные пути соединяют кору головного мозга с мышцами, регулирующими деятельность периферического речевого аппарата. Центробежный путь начинается в коре головного мозга в центре Брока. От периферии к центру, т.е. от области речевых органов к коре головного мозга, идут центростремительные пути. Центростремительный путь начинается в проприорецепторах и в барорецепторах. Проприорецепторы находятся внутри мышц, сухожилий и на суставных поверхностях двигающихся органов.

Мозговая организация речи.

Современные представления о мозговой организации речей функции определяются тем, что понятие мозговых центров, и речи признаны устаревшими. В настоящее время благодаря успехам нейропсихологии установлено, что речь имеет динамическую мозговую организацию, определены конкретные зоны, осуществляющие ее разные стороны. Только совокупность всех речевых зон обеспечивает реализацию речевой функции в целом, однако, в обеспечении ее отдельных видов приоритетны разные отделы мозга. Внутренняя речь. Мозговые механизмы внутренней речи относятся к числу проблем, не изученных к настоящему времени. Не вызывает сомнений, что она осуществляется за счет интегративной работы мозга, однако доминантную роль в ее организации играют лобные доли. Это обусловлено тем, что внутренняя речь содержит программу любого высказывания, а функция программирования вообще принадлежит лобному отделу мозга. Очевидно и то, что в возникновении внутриречевого замысла принципиально важное значение имеет «глубина» мозга, обеспечивающая интенцию и мотивацию внешней речи. Роль височных, теменных и затылочных долей в мозговых механизмах внутренней речи не вполне ясна. Исходя из положения Л.С. Выготского о том, что внутренняя речь предельно свернута акустически (внутреннее звучание слов), можно думать, что левая височная доля (слуховая, речевая кора) задействована незначительно. Относительно теменно-премоторной коры (внутренних артикуляционных опор будущего высказывания) также не имеется каких-либо определенных данных. То же самое относится к затылочным отделам коры мозга, ответственным за зрительные образы и символы, «стоящие за словом». Внешняя речь. Мозговые механизмы внешней речи следует рассматривать дифференцированно, так как они относятся к разным уровням (одни — к гностико-праксическому, другие — к языковому) и разным модальностям.

Импрессивная речь (восприятие речи) осуществляется преимущественно за счет левой височной коры. При этом первичные поля этой области, являясь корковым концом слухового анализатора, обеспечивают (совместно с первичными полями правой височной доли) физический слух. За счет вторичных полей приобретается и используется в дальнейшем функция речевого слухового гнозиса, т.е. способность узнавать (различать) речевые сигналы. Благодаря деятельности коры на уровне третичных полей обеспечивается формирование и дальнейшее пользование фонематической системой языка. Это осуществляется зоной перекрытия височной, теменной и затылочной долей (ТРО). Она ответственна также за понимание сложных логико-грамматических оборотов речи. Экспрессивная речь, также как и импрессивная, реализуется за счет разных уровней мозга. На гностико-праксическом уровне осуществляется артикуляционный праксис: афферентный (кинестетический) связан с функционированием нижнетеменной (постцентральной) зоной, эфферентный (кинетический) артикуляционный праксис обеспечивается премоторной корой мозга. На символическом (языковом) уровне мозговые механизмы речи актуальны для фонологической (фонематической) системы языка, а также для лексической и синтаксической системы. В рамках лексической системы языка основным видом речевой деятельности является называние — функция, которая осуществляется преимущественно третичной (височно-затылочной) зоной слева (по Е.П. Кок). Мозговая организация синтаксической системы языка (фразовой речи) имеет наиболее сложную разно-уровневую структуру. На уровне глубинного («ядерного») синтаксиса основную роль играют лобные доли мозга. Ядерная синтаксическая структура фразы — это, по «существу», ее предельно свернутая программа. Она отличается высокой степенью логичности и, следовательно, близка к мыслительной деятельности в целом. Поверхностная синтаксическая структура фразы представляет собой «разворот» ее ядерной части. Она осуществляется преимущественно за счет задних лобных отделов левого полушария, где «хранятся» типовые модели фраз, а также за счет теменных долей мозга, ответственных за морфологические языковые операции. Овладение и дальнейшее пользование функциями чтения и письма зависит, в основном, от взаимодействия височной и затылочной областей мозга, т.к. они требуют выработки ассоциативной связи «фонема-графема». Как отмечалось ранее, реализация фонемы — функция височной (слуховой) коры, а графемы — зрительной (затылочной) коры.