- •Символика Кемеровской области

- •Введение

- •Глава 1. Географическая характеристика Юга Кемеровской области

- •1.1. Географическое и административное положение

- •1.2. Рельеф, геологическое строение и история геологического развития

- •1.3. Климат, внутренние воды, современное оледенение и мерзлота

- •Температура воздуха в г. Новокузнецк

- •Количество атмосферных осадков в г. Новокузнецк

- •Число дней с твёрдыми, жидкими и смешанными осадками в г. Новокузнецк

- •Среднемесячные скорости ветра в г. Новокузнецк (м/сек)

- •Повторяемость различных направлений ветра в г. Новокузнецк (%)

- •Среднемесячная относительная влажность воздуха в г. Новокузнецк (%)

- •Число ясных, облачных и пасмурных дней в г. Новокузнецк

- •Число дней с различными погодными явлениями в г. Новокузнецк

- •Р ис. 4. Среднемесячный расход воды реки Верхняя Терсь (м³/с) у пос. Осиновое Плёсо (данные за 32 года)

- •Р ис. 5. Среднемесячный расход воды р. Чумыш (м³/с) у Тальменки (данные за 56 лет)

- •1.4. Почвы, растительный и животный мир

- •1.5. Природные ресурсы, ландшафты, экономика и население

- •Р ис. 7. Рудные и нерудные месторождения на Юге Кемеровской области

- •Западной Сибири

- •Глава 2. Учебно-познавательный маршрут рго «к тайнам золотой долины»

- •2.1.Описание маршрута к пику Поднебесный (высота 1614 м)

- •Участок ст. Лужба – пос. Амзас (протяжённость – 2 км)

- •Участок пос. Амзас – перевал Шорский. (Алгуйский) (протяжённость – 12 км)

- •Участок перевал Шорский (Алгуйский) – пик Поднебесный (протяжённость – 4 км)

- •2.2. Маршрут к ручью Высокогорный

- •Участок перевал Шорский (Алгуйский) – «Ледниковый валун» (протяжённость – 9 км)

- •Участок «Ледниковый валун» – ручей Высокогорный (протяжённость – 6 км)

- •2.3. Радиальный маршрут в цирк Большого Зуба

- •Участок ручей Высокогорный – цирк Большого Зуба (протяжённость – 8-12 км)

- •2.4. Маршрут к перевалу Караташский

- •Участок ручей Высокогорный – ручей Рамазин (протяжённость – 7 км)

- •Участок ручей Рамазин – перевал Караташский – озеро Бесконечность (Золотая Долина) (протяжённость – 11 км)

- •2.5. Тайны Золотой Долины

- •Глава 3. Полевые занятия и учебно-познавательные маршруты как фактор модернизациии школьной географии

- •3.1.Опыт организации полевых занятий и учебных маршрутов в отечественной и зарубежной методике обучения географии

- •3.2.Опыт развития географического профиля в условиях индустриального центра: результаты педагогического эксперимента

- •(Гимназии №№17 и 73 г. Новокузнецка, 2010-2011 уч. Год)

- •Сравнительный анализ уровней картографического воображения

- •Р ис. 12. Результаты тестирования с использованием метода ментальных карт, 10-11-е классы, г. Новокузнецк, %

- •Заключение

- •Примерный перечень продуктов питания, рекомендуемых при составлении суточного рациона юного туриста в походах и путешествиях Приложение к письму Минобразования России

- •Типовой перечень туристского снаряжения образовательного учреждения Приложение 4 к Приказу Министерства образования России

- •Туристско-краеведческое движение обучающихся российской федерации «отечество» Письмо Минобразования России от 7 декабря 1998 г. № 653/19-15

- •1.1. Географическое и административное положение

- •1.2. Рельеф, геологическое строение и история геологического развития

- •1.3. Климат, внутренние воды, современное оледенение и мерзлота

- •1.4. Почвы, растительный и животный мир

- •1.5. Природные ресурсы, ландшафты, экономика и население

- •Благодарности

- •Глава 1. Географическая характеристика Юга Кемеровской области………………………………………... 7

- •Глава 2. Учебно-познавательный маршрут рго «к тайнам золотой долины»………………………………... 100

- •Глава 3. Полевые занятия и учебно-познавательные маршруты как фактор модернизациии школьной географии…………… 139

- •654027 Г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 13.

1.5. Природные ресурсы, ландшафты, экономика и население

Физико-географическая характеристика Юга Кемеровской области предназначена не только для юных и взрослых натуралистов и следопытов, не только для природоохранных и научно-исследовательских служб. Это не просто информация по интересам, но, прежде всего, основа правильного природопользования. В этом аспекте она касается всех без исключения. Вот почему в школе география была и должна оставаться обязательным предметом. По крайней мере, раньше любой труженник (крестьянин, купец, охотник, моряк, строитель, правитель) поневоле был и «географом». А как жить и хозяйствовать без знаний об окружающем мире?

Неплохими географами были, к примеру, первобытные люди, использовавшие природу, познавая и приспосабливаясь к ней. Иное дело – технократы. Результаты их хозяйствования давно уж налицо.

Вне природы жизнь наша невозможна, поэтому природопользование – основа развития общества, которое использует природную среду и её ресурсы для удовлетворения своих материальных и духовных потребностей. Оно бывает рациональным и нерациональным. При рациональном (разумном) природопользовании сумма создаваемых материальных и культурных благ превышает потери от изменения природы и затрат на её рекультивацию.

Природные объекты и (или) их свойства, используемые человеком, называют природными ресурсами (ресурс – количественная мера возможности использования чего-либо). Согласно ст. 9 Конституции России природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности народа. Ими являются, к примеру: земля, недра, леса, воды, воздушное пространство. Они – важнейшая часть национального богатства, приобретённого в результате усилий многих поколений, отстоявших свою Родину для себя и своих потомков. Поэтому частные лица не должны иметь права безраздельного владения природными ресурсами. Ресурсы – общественное достояние и должны служить обществу. Их рациональное использование возможно лишь под общественным управлением и контролем, какой бы не был при этом государственный строй.

Природные ресурсы подразделяют по генетическим типам на: минеральные, биологические, земельные, климатические, водные, воздушные; по применению – в материальном производстве (в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и др.) или в непроизводственной сфере (здравоохранение, образование, культура, отдых); по запасам – исчерпаемые, в том числе возобновимые (лесные, почвенные, водные и др.) или невозобновимые (минеральные) и практически неисчерпаемые (солнечная энергия, внутриземное тепло, энергия текучей воды).

Использование ресурсов не может быть полным. Ему препятствуют, как природные условия и производственные возможности, так и многие свойства самих ресурсов. К примеру, строительством гидроэлектростанции и водохранилища мы не только не сможем использовать всю возможную (потенциальную) энергию реки, но и уменьшаем-изменяем её другие ресурсы (рыбные запасы, судоходство, водный режим), а также ресурсы и свойства прилегающих природных объектов (грунтовые воды, почвы, биоту, микроклимат и др.); иначе говоря, нарушаем окружающую среду. В итоге имеем затраты не только на строительство сооружения и необходимой инфраструктуры, но и убытки от изменения окружающей среды. Кроме того, создавая и эксплуатируя промышленные и сельскохозяйственные объекты, мы всегда вынуждены преодолевать «сопротивление» природы и должны приспосабливаться к её свойствам и стихийным явлениям. К примеру, с одной стороны, река – это разнообразные ресурсы, а с другой – препятствие и угроза для хозяйственной деятельности. Одно большое наводнение может в одночасье уничтожить плоды наших многолетних трудов. Иначе говоря, многие природные и техногенные объекты и ресурсы содержат в себе так называемые «антиресурсы» – свойства объектов и явления, затрудняющие природопользование и, тем самым, «ограничивающие» ресурсы. Имеющееся количество и качество ресурсов (ресурсный потенциал) и количество их возможного рационального использования (ресурсный лимит) – это две большие разницы, иногда очень большие. Правильная оценка лимитов природных, производственных, потребительских, социально-экономических, творческих и духовно-моральных ресурсов, мудрое их совершенствование и увеличение являются основой оптимального развития общества и его управления. Это единственный путь улучшения жизни народа: к здоровью, счастью, благосостоянию – смысл жизни и надёжное будущее.

Известно, что Юг Кемеровской области на редкость богат многими природными ресурсами. Их потенциальное количество и качество во многих отношениях оценены, однако присущие им антиресурсы и ресурсные лимиты выявлены, оценены и учтены в экономическом развитии ещё крайне недостаточно. Природопользование территории преимущественно шло и идёт по пути изъятия и первичной переработки минеральных ресурсов (полезных ископаемых). На Юге Кемеровской области слабо развиты сельское хозяйство, лёгкая и пищевая промышленности, а также непроизводственный сектор экономики. Следствием этого являются экономические, экологические и социальные проблемы, свойственные типично сырьевому региону.

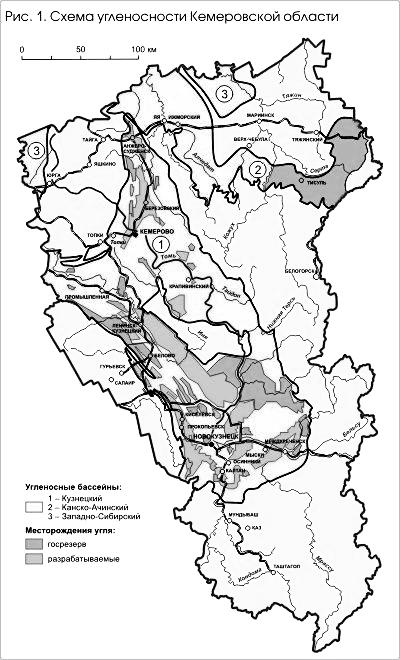

Итак, основные природные ресурсы, вокруг которых выстроена экономика Кузбасса, – это невозобновимые полезные ископаемые, и первый среди них – уголь (рис. 6). Даже в нашей южной, небольшой части Кузбасса запасы угля настолько велики, что почти вдвое превышают все мировые запасы нефти и газа (в пересчёте на условное топливо) и насчитывают около 200 млрд. т, из них треть – коксующиеся угли. Их запасы составляют 73% от запасов всех освоенных угольных бассейнов России, что может обеспечить коксом потребность всей страны на протяжении 1000-1500 лет. Кузбасские угли – лучшие угли России. Они представлены почти всеми технологическими марками. Их главные преимущества: высокая теплота сгорания (6250 ккал/кг), низкое содержание серы (0,4-0,6%), незначительная влажность (7,8-10%) и средняя зольность (15,3-23,2%). Обладая способностью спекаться, они могут служить как коксохимическим, так и энергетическим сырьем.

Рис. 6. Угленосность южной части Кузнецкого угольного бассейна

На Юге Кемеровской области, преимущественно в Горной Шории и Кузнецком Алатау, открыты и разведаны многие десятки месторождений различных металлов: золота, серебра, железа, алюминия, марганца, цинка, свинца, меди, титана, хрома, вольфрама, молибдена, ртути, сурьмы, бора, лития, ванадия, урана, тория и др. (рис. 7). К примеру, ресурсы магнетитовых железных руд Горной Шории оцениваются в 2 млрд. 169 млн. т. Балансовые запасы превышают 808 млн. т. и почти все они сосредоточены на Таштагольском, Шерегешском, Шалымском, Казcком и Ташелгинском месторождениях. Содержание железа в рудах высокое и составляет 34-48%. При современных темпах добычи этих руд хватит на 100-120 лет.