- •Введение

- •Физическая химия § 1. Предмет физической химии. Ее значение

- •§ 2. Краткий очерк истории развития физической химии

- •§ 3. Разделы физической химии. Методы исследования

- •Глава I первый закон термодинамики § 1. Энергия. Закон сохранения и превращения энергии

- •§ 2. Предмет, метод и границы термодинамики

- •§ 3. Теплота и работа

- •§ 4. Эквивалентность теплоты и работы

- •§ 5. Внутренняя энергия.

- •§6. Первое начало термодинамики.

- •§ 7. Уравнения состояния.

- •§ 8. Калорические коэффициенты

- •§ 9. Работа различных процессов

- •§ 10. Теплоемкость. Вычисление теплоты различных процессов

- •§ 11. Энтальпия

- •§ 12. Применение первого закона термодинамики к идеальным газам

- •Глава II. Второй закон термодинамики

- •§ 1. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы

- •§ 2. Второй закон термодинамики

- •§ 3. Методы расчета энтропии

- •§ 4. Постулат Планка. Абсолютные значения энтропии

- •Глава III энергия гельмгольца. Энергия гиббса. Приложения второго закона термодинамики

- •§ 1. Энергия Гельмгольца

- •§ 2. Энергия Гиббса

- •§ 3. Фазовые переходы. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса

- •§ 4. Фазовые переходы первого рода. Плавление. Испарение

- •§ 5. Зависимость давления насыщенного пара от температуры

- •Глава IV термодинамика растворов. Газовые смеси (растворы)

- •§ 1. Растворы (определение). Концентрация.

- •§ 2. О молекулярной структуре растворов

- •§ 3. О теориях растворов

- •Глава V. Равновесие: жидкий раствор — насыщенный пар

- •§ 1. Давление насыщенного пара бинарных жидких растворов

- •§ 2. Закон Рауля. Идеальные растворы. Предельно разбавленные растворы

- •§ 3. Реальные растворы. Положительные и отрицательные отклонения от закона Рауля

- •§ 4. Диаграммы равновесия жидкость - пар в бинарных системах. Первый закон Коновалова. Фракционная перегонка

- •§ 5. Температура кипения растворов нелетучих веществ. Эбуллиоскопия Температура замерзания растворов нелетучих веществ. Криоскопия

- •§ 6. Второй закон Коновалова. Азеотропные растворы

- •Глава VI равновесие жидких растворов с газами. Некоторые классы растворов

- •§ 1. Растворимость газов в жидкостях

- •§ 2. Влияние давления на растворимость газов. Закон Генри

- •§ 3. Зависимость растворимости газов от температуры

- •§ 4. Влияние третьего компонента на растворимость газов

- •§ 5. Совместная растворимость нескольких газов

- •Глава VII. Предмет коллоидной химии

- •§1. Определение предмета коллоидной химии

- •§2. Признаки объектов коллоидной химии

- •§3. Значение коллоидной химии

- •Глава VIII. Поверхностные явления и адсорбция

- •§1. Поверхностное натяжение.

- •§2. Когезионные и поверхностные силы

- •§3. Зависимость энергетических параметров поверхности от температуры

- •5. Самопроизвольное уменьшение поверхностной энергии и формирование поверхностного слоя

- •Глава IX. Адсорбция и поверхностное натяжение

- •§1. Виды адсорбции, ее количественные характеристики и их связь с параметрами системы

- •§2. Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса и примеры его применения

- •§3. Поверхностная активность. Поверхностно-активные и инактивные вещества

- •§4. Мономолекулярная адсорбция. Изотерма адсорбции Ленгмюра

- •§5. Теория полимолекулярной адсорбции бэт

- •§6. Изотермы адсорбции и поверхностного натяжения растворов пав.

- •§7. Классификация и общая характеристика поверхностно-активных веществ. Правило Дюкло – Траубе

- •§8. Хроматография. Основы метода.

- •Глава хi. Адгезия, смачивание и растекание жидкостей

- •§1. Адгезия и работа адгезии

- •§2. Смачивание и краевой угол. Закон Юнга

- •§3. Связь работы адгезии с краевым углом

- •§4. Флотация

- •§5. Моющее действие пав. Роль пав в повышении нефтеотдачи пластов

- •Глава XII. Капиллярные явления

- •§1. Влияние кривизны поверхности на внутреннее давление. Закон Лапласа

- •§2. Капиллярные явления. Формула Жюрена

- •§3. Роль капиллярных явлений при вытеснении нефти водой из пористых сред

- •Глава XIII. Дисперсные системы

- •§1. Классификация дисперсных систем

- •§2. Два метода получения дисперсных систем – диспергирование и конденсация

- •§3.Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем

- •§4. Устойчивость дисперсных систем

- •§5. Седиментация

- •§6. Седиментационный анализ дисперсности

- •§7. Диффузионно-седиментационное равновесие.

- •§8. Агрегативная устойчивость дисперсных систем

- •§9. Стабилизация и разрушение эмульсий

- •Дисперсные системы с жидкой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой называются эмульсиями.

- •Глава XIV. Структурно-механические свойства дисперсных систем

- •§1. Основные понятия и идеальные законы реологии

- •§2. Вязкость

- •§3. Моделирование реологических свойств тел

- •§4. Классификация дисперсных систем по структурно-механическим свойствам

- •§5. Реологические свойства дисперсных систем

- •Д. Ю. Митюк, в. И. Фролов физическая и коллоидная химия

- •117917, Москва, Ленинский проспект, д. 65

Глава XIV. Структурно-механические свойства дисперсных систем

§1. Основные понятия и идеальные законы реологии

Важнейшие механические свойства - вязкость, упругость, пластичность, прочность. Так как эти свойства непосредственно связаны со структурой тел, то их обычно называют структурно-механическими.

Структурно-механические свойства систем исследуют методами реологии - науки о деформациях и течении материальных систем. Реология изучает механические свойства систем по проявлению деформации под действием внешних напряжений. В коллоидной химии методы реологии используют для исследования структуры и описания вязкотекучих свойств дисперсных систем.

Термин деформация означает относительное смещение точек системы, при котором не нарушается ее сплошность. Деформацию делят на упругую и остаточную. При упругой деформации структура тела полностью восстанавливается после снятия нагрузки (напряжения); остаточная деформация необратима, изменения в системе остаются и после снятия нагрузки. Остаточная деформация, при которой не происходит разрушения тела, называется пластической.

Среди упругих деформаций различают объемные (растяжение, сжатие), сдвиговые и деформации кручения. Они характеризуются количественно относительными (безразмерными) величинами. Например, при одномерном деформировании растяжение выражается через относительное удлинение:

![]()

где l и l0 - длина тела до и после растяжения соответственно; Δl - абсолютное удлинение.

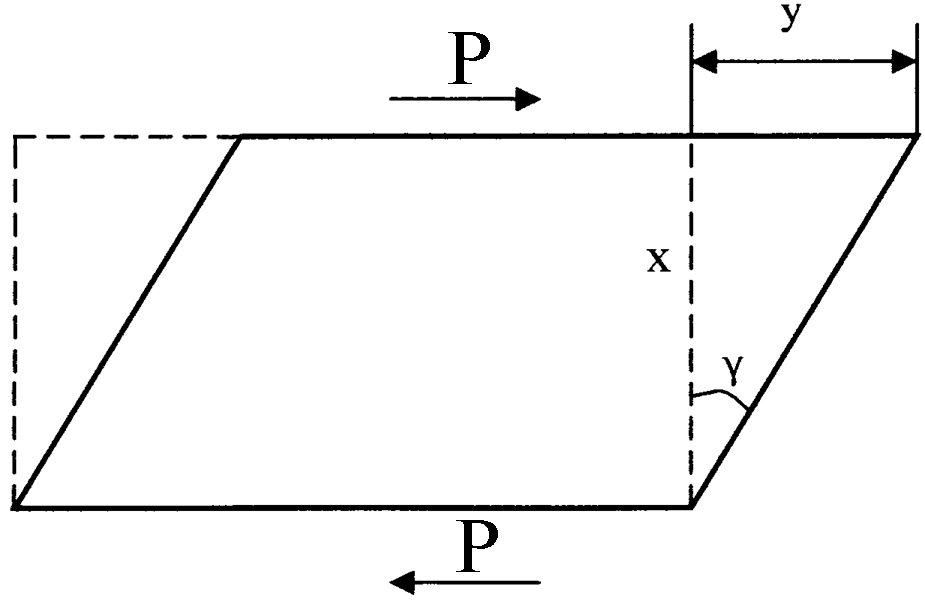

Деформация

сдвига определяется абсолютным

сдвигом (абсолютной деформацией) y

и

относительным сдвигом

![]() (рис.34) под действием напряжения Р:

(рис.34) под действием напряжения Р:

![]() (XIV.1)

(XIV.1)

где

у -

смещение верхнего слоя (абсолютная

деформация); х

- высота,

на протяжении которой происходит

смещение,

![]() - угол сдвига. .

- угол сдвига. .

Как следует из рис.34, относительный сдвиг равен тангенсу угла сдвига , который, в свою очередь, примерно равен самому углу , если он мал и величина этого угла выражена в радианах.

Рис.34. Схематическое изображение деформации сдвига

Жидкости и газы деформируются при наложении минимальных нагрузок. Под действием разности давлений они текут. Течение является одним из видов деформации, при котором величина деформации непрерывно увеличивается под действием постоянного давления (нагрузки). В отличие от газов жидкости при течении не сжимаются и их плотность остается практически постоянной.

Напряжение (Р), вызывающее деформацию тела, определяется отношением силы к площади, на которую она действует. Действующая сила может быть разложена на две составляющие: нормальную, направленную перпендикулярно к поверхности тела, и тангенциальную (касательную), направленную по касательной к этой поверхности. Соответственно различают два вида напряжений: нормальные и тангенциальные, которым отвечают два основных вида деформации: растяжение (или сжатие) и сдвиг. Остальные виды деформации можно представить с помощью различных комбинаций этих основных видов деформаций. Единицей напряжения в системе СИ является Па (паскаль).

Любая материальная система обладает всеми реологическими свойствами. Основными из них, как уже упоминалось, являются упругость, пластичность, вязкость и прочность. Все эти свойства проявляются при сдвиговой деформации, которая поэтому считается наиболее важной в реологических исследованиях.

Таким образом, характер и величина деформации зависят от свойств материала тела, его формы и способа приложения внешних сил.

В реологии механические свойства материалов представляют в виде реологических моделей, в основе которых лежат три основных идеальных закона, связывающих напряжение с деформацией. Им соответствуют три элементарные модели (элемента) идеализированных материалов, отвечающих основным реологическим характеристикам (упругость, пластичность, вязкость): идеально упругое тело Гука, идеально вязкое тело Ньютона (ньютоновская жидкость) и идеально пластическое тело Сен-Венана - Кулона.

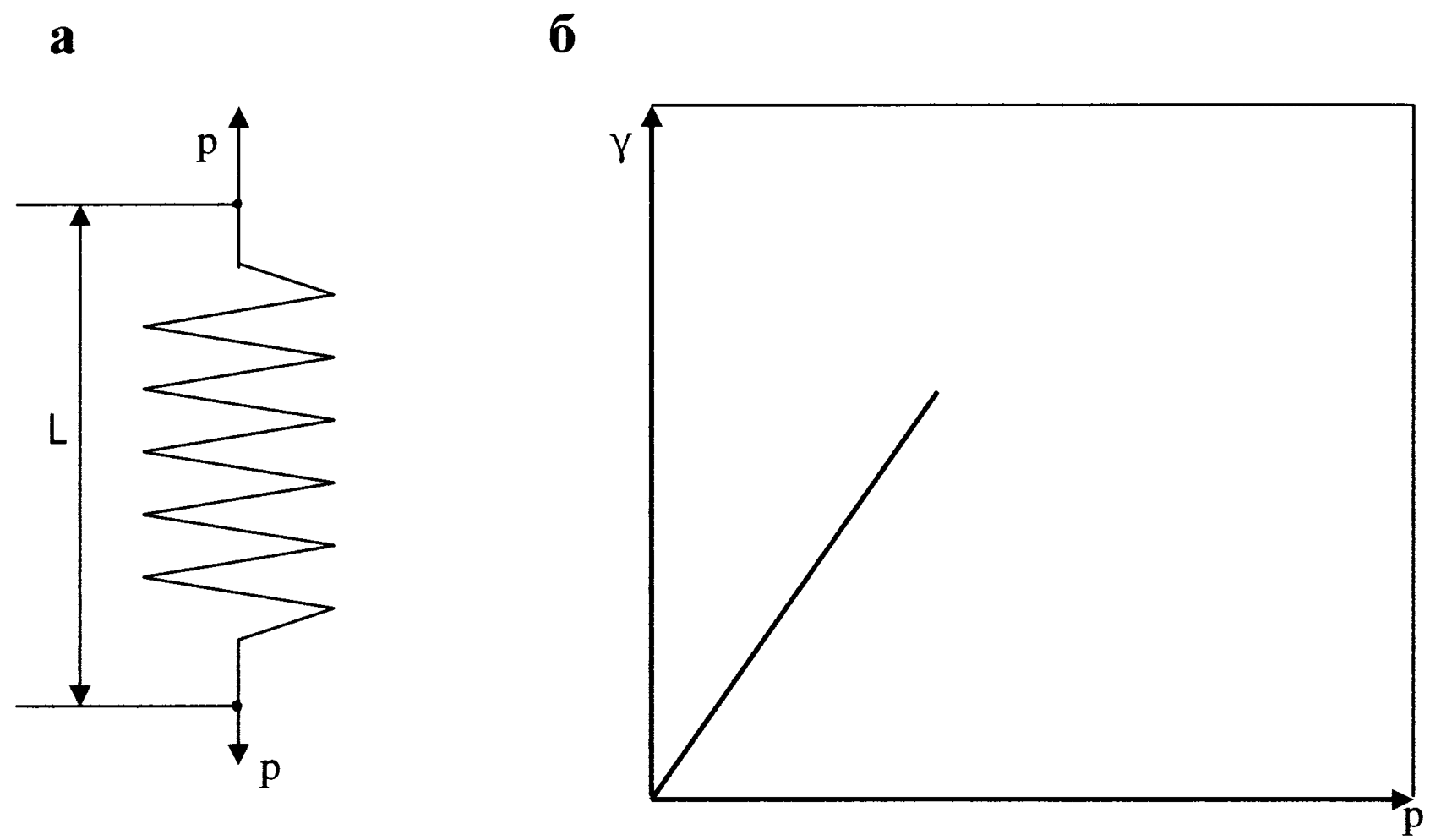

Идеально упругое тело Гука представляют в виде спиральной пружины (рис.35). В соответствии с законом Гука деформация в упругом теле пропорциональна напряжению сдвига Р:

![]() или

или

![]() (XIV.2)

(XIV.2)

где G - коэффициент пропорциональности, или модуль сдвига.

Модуль сдвига G является характеристикой материала (его структуры), количественно отражающей его упругие свойства (жесткость). Из уравнения (XIV.2) следует, что единицей модуля сдвига является паскаль (СИ), т. е. та же, что и для напряжения, так как величина γ безразмерна. Модуль сдвига можно определить по котангенсу угла наклона прямой, характеризующей зависимость деформации γ от напряжения сдвига Р (см. рис.35, б). Модуль упругости составляет для молекулярных кристаллов ~ 109 Па, для ковалентных кристаллов и металлов - 1011 Па и более. После снятия нагрузки идеально упругое тело Гука мгновенно переходит в первоначальное состояние (форму).

Рис.35. Модель идеального упругого тела Гука (а) и зависимость деформации этого тела от напряжения сдвига(б)

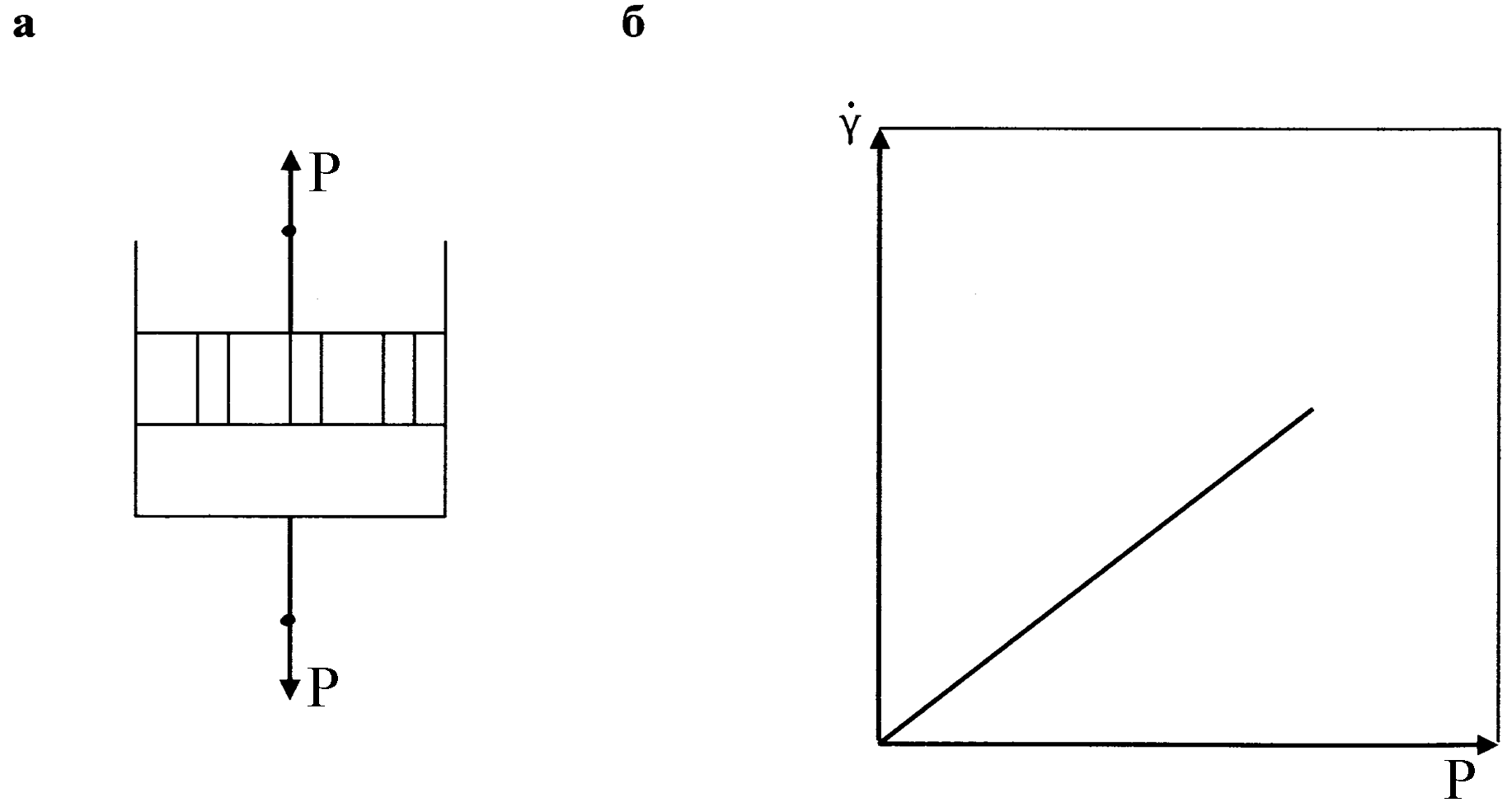

Идеально вязкое тело Ньютона изображают в виде поршня с отверстиями, помещенного в цилиндр с жидкостью (рис.36). Идеально вязкая жидкость течет в соответствии с законом Ньютона. Согласно этому закону напряжение сдвига при ламинарном течении жидкости пропорционально градиенту скорости абсолютного сдвига (абсолютной деформации) dU/dx:

![]() (XIV.3),

(XIV.3),

где η – коэффициент пропорциональности, называемый динамической вязкостью.

При плоскопараллельном (ламинарном) движении двух слоев жидкости происходит сдвиг одного слоя относительно другого. Если скорость абсолютного сдвига слоев жидкости обозначить через U=dy/dt и учесть, что координата х и время t являются независимыми переменными, то с помощью изменения порядка дифференцирования с учетом (XIV.1) можно получить следующее соотношение:

![]() (XIV.4)

(XIV.4)

где

![]() - скорость относительной деформации

сдвига.

- скорость относительной деформации

сдвига.

Таким образом, закон Ньютона также можно сформулировать следующим образом: напряжение сдвига пропорционально скорости относительной деформации:

![]() (XIV.5)

(XIV.5)

Реологические

свойства идеальных жидкостей однозначно

характеризуются вязкостью. Ее определение

дается уравнениями

(XIV.3) и (XIV.5).

График зависимости P

-

![]() представляет

собой прямую, выходящую из начала

координат, котангенс угла

наклона этой

прямой к оси абсцисс

определяет

вязкость жидкости. Величина, обратная

вязкости, называется текучестью.

Если

вязкость характеризует сопротивление

жидкости движению, то текучесть - ее

подвижность.

представляет

собой прямую, выходящую из начала

координат, котангенс угла

наклона этой

прямой к оси абсцисс

определяет

вязкость жидкости. Величина, обратная

вязкости, называется текучестью.

Если

вязкость характеризует сопротивление

жидкости движению, то текучесть - ее

подвижность.

Рис.36. Модель идеально вязкой жидкости Ньютона (а) и зависимость скорости деформации этой жидкости от напряжения сдвига (б)

Единицы вязкости следуют из уравнения (XIV.5). Так как в международной системе единиц напряжение измеряется в паскалях, а скорость относительной деформации в с-1, то единицей вязкости будет паскаль-секунда (Па·с). В системе СГС за единицу вязкости принят пуаз (П) (1 Па·с = 10 П). Вязкость воды при 20,5°С равна 0,001 Па·с или 0,01 П, т.е. 1 сантипуазу (сП). Вязкость газов примерно в 50 раз меньше, у высоковязких жидкостей значения вязкости могут быть в тысячи и миллионы раз больше, а у твердых тел она может составлять 1015-1020 Па·с и более. Размерность текучести обратна размерности вязкости, следовательно, единицы вязкости обратны единицам текучести. Например, в системе СГС текучесть измеряется в пуазах в минус первой степени (П-1).

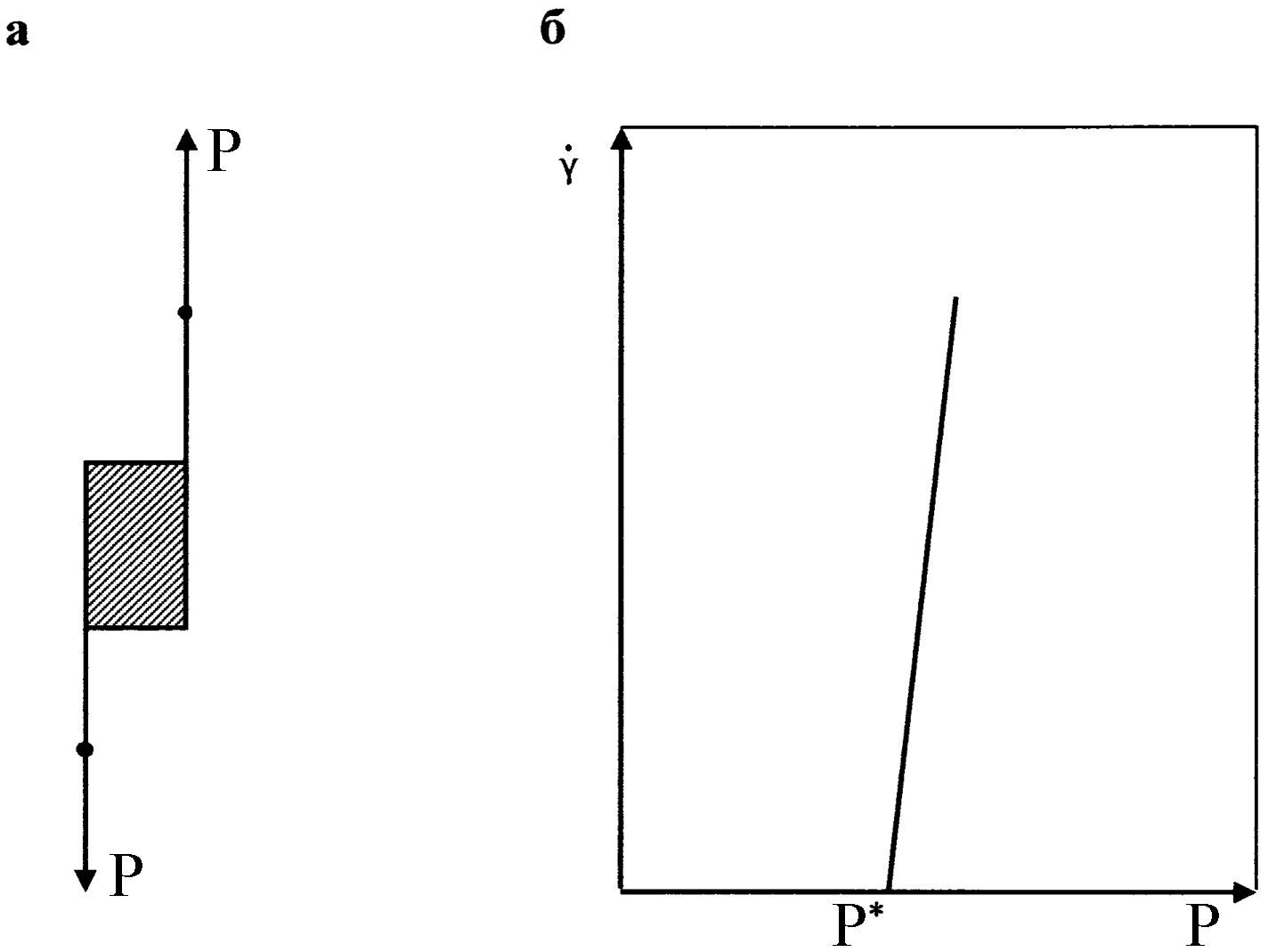

Моделью идеально пластического тела Сен-Венана - Кулона является находящееся на плоскости твердое тело, при движении которого трение постоянно и не зависит от нормальной (перпендикулярной поверхности) силы (рис.37). В основе этой модели лежит закон внешнего (сухого) трения, в соответствии с которым деформация отсутствует, если напряжение сдвига меньше некоторой величины Р*, называемой пределом текучести, т. е. при

P<P*

![]()

![]()

Если напряжение достигнет предела текучести, то развиваемая деформация идеально пластического тела не имеет предела, и течение происходит с любой скоростью, т. е. при

P=P* >0 >0

Эта зависимость показана на рис.37, б. Из нее следует, что к элементу сухого трения (идеально пластическому телу) не может быть приложено напряжение, превышающее P*. Величина P* отражает прочность структуры тела. При условии Р = P* структура идеального пластического тела разрушается, после чего сопротивление напряжению полностью отсутствует.

Сравнение идеальных элементов (реологических моделей) показывает, что энергия, затраченная на деформацию упругого тела Гука, возвращается при разгрузке (после прекращения действия напряжения), а при деформации вязкого и пластического тел энергия превращается в теплоту. В соответствии с этим тело Гука принадлежит к консервативным системам, а другие два – к диссипативным (теряющим энергию).

Рис.37. Модель идеально пластического тела Сен-Венана - Кулона (а) и зависимость деформации этого тела от напряжения сдвига (б)