- •Введение

- •Физическая химия § 1. Предмет физической химии. Ее значение

- •§ 2. Краткий очерк истории развития физической химии

- •§ 3. Разделы физической химии. Методы исследования

- •Глава I первый закон термодинамики § 1. Энергия. Закон сохранения и превращения энергии

- •§ 2. Предмет, метод и границы термодинамики

- •§ 3. Теплота и работа

- •§ 4. Эквивалентность теплоты и работы

- •§ 5. Внутренняя энергия.

- •§6. Первое начало термодинамики.

- •§ 7. Уравнения состояния.

- •§ 8. Калорические коэффициенты

- •§ 9. Работа различных процессов

- •§ 10. Теплоемкость. Вычисление теплоты различных процессов

- •§ 11. Энтальпия

- •§ 12. Применение первого закона термодинамики к идеальным газам

- •Глава II. Второй закон термодинамики

- •§ 1. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы

- •§ 2. Второй закон термодинамики

- •§ 3. Методы расчета энтропии

- •§ 4. Постулат Планка. Абсолютные значения энтропии

- •Глава III энергия гельмгольца. Энергия гиббса. Приложения второго закона термодинамики

- •§ 1. Энергия Гельмгольца

- •§ 2. Энергия Гиббса

- •§ 3. Фазовые переходы. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса

- •§ 4. Фазовые переходы первого рода. Плавление. Испарение

- •§ 5. Зависимость давления насыщенного пара от температуры

- •Глава IV термодинамика растворов. Газовые смеси (растворы)

- •§ 1. Растворы (определение). Концентрация.

- •§ 2. О молекулярной структуре растворов

- •§ 3. О теориях растворов

- •Глава V. Равновесие: жидкий раствор — насыщенный пар

- •§ 1. Давление насыщенного пара бинарных жидких растворов

- •§ 2. Закон Рауля. Идеальные растворы. Предельно разбавленные растворы

- •§ 3. Реальные растворы. Положительные и отрицательные отклонения от закона Рауля

- •§ 4. Диаграммы равновесия жидкость - пар в бинарных системах. Первый закон Коновалова. Фракционная перегонка

- •§ 5. Температура кипения растворов нелетучих веществ. Эбуллиоскопия Температура замерзания растворов нелетучих веществ. Криоскопия

- •§ 6. Второй закон Коновалова. Азеотропные растворы

- •Глава VI равновесие жидких растворов с газами. Некоторые классы растворов

- •§ 1. Растворимость газов в жидкостях

- •§ 2. Влияние давления на растворимость газов. Закон Генри

- •§ 3. Зависимость растворимости газов от температуры

- •§ 4. Влияние третьего компонента на растворимость газов

- •§ 5. Совместная растворимость нескольких газов

- •Глава VII. Предмет коллоидной химии

- •§1. Определение предмета коллоидной химии

- •§2. Признаки объектов коллоидной химии

- •§3. Значение коллоидной химии

- •Глава VIII. Поверхностные явления и адсорбция

- •§1. Поверхностное натяжение.

- •§2. Когезионные и поверхностные силы

- •§3. Зависимость энергетических параметров поверхности от температуры

- •5. Самопроизвольное уменьшение поверхностной энергии и формирование поверхностного слоя

- •Глава IX. Адсорбция и поверхностное натяжение

- •§1. Виды адсорбции, ее количественные характеристики и их связь с параметрами системы

- •§2. Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса и примеры его применения

- •§3. Поверхностная активность. Поверхностно-активные и инактивные вещества

- •§4. Мономолекулярная адсорбция. Изотерма адсорбции Ленгмюра

- •§5. Теория полимолекулярной адсорбции бэт

- •§6. Изотермы адсорбции и поверхностного натяжения растворов пав.

- •§7. Классификация и общая характеристика поверхностно-активных веществ. Правило Дюкло – Траубе

- •§8. Хроматография. Основы метода.

- •Глава хi. Адгезия, смачивание и растекание жидкостей

- •§1. Адгезия и работа адгезии

- •§2. Смачивание и краевой угол. Закон Юнга

- •§3. Связь работы адгезии с краевым углом

- •§4. Флотация

- •§5. Моющее действие пав. Роль пав в повышении нефтеотдачи пластов

- •Глава XII. Капиллярные явления

- •§1. Влияние кривизны поверхности на внутреннее давление. Закон Лапласа

- •§2. Капиллярные явления. Формула Жюрена

- •§3. Роль капиллярных явлений при вытеснении нефти водой из пористых сред

- •Глава XIII. Дисперсные системы

- •§1. Классификация дисперсных систем

- •§2. Два метода получения дисперсных систем – диспергирование и конденсация

- •§3.Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем

- •§4. Устойчивость дисперсных систем

- •§5. Седиментация

- •§6. Седиментационный анализ дисперсности

- •§7. Диффузионно-седиментационное равновесие.

- •§8. Агрегативная устойчивость дисперсных систем

- •§9. Стабилизация и разрушение эмульсий

- •Дисперсные системы с жидкой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой называются эмульсиями.

- •Глава XIV. Структурно-механические свойства дисперсных систем

- •§1. Основные понятия и идеальные законы реологии

- •§2. Вязкость

- •§3. Моделирование реологических свойств тел

- •§4. Классификация дисперсных систем по структурно-механическим свойствам

- •§5. Реологические свойства дисперсных систем

- •Д. Ю. Митюк, в. И. Фролов физическая и коллоидная химия

- •117917, Москва, Ленинский проспект, д. 65

§ 6. Второй закон Коновалова. Азеотропные растворы

Значительные положительные или отрицательные отклонения растворов от закона идеальных растворов приводят, как указывалось выше, к появлению максимума или соответственно минимума на кривой полного давления пара5.

Д. П. Коновалов установил (1881), что экстремумы на кривых полного давления пара (или температур кипения) отвечают такому равновесию раствора и насыщенного пара, при котором составы обеих фаз одинаковы (второй закон Коновалова).

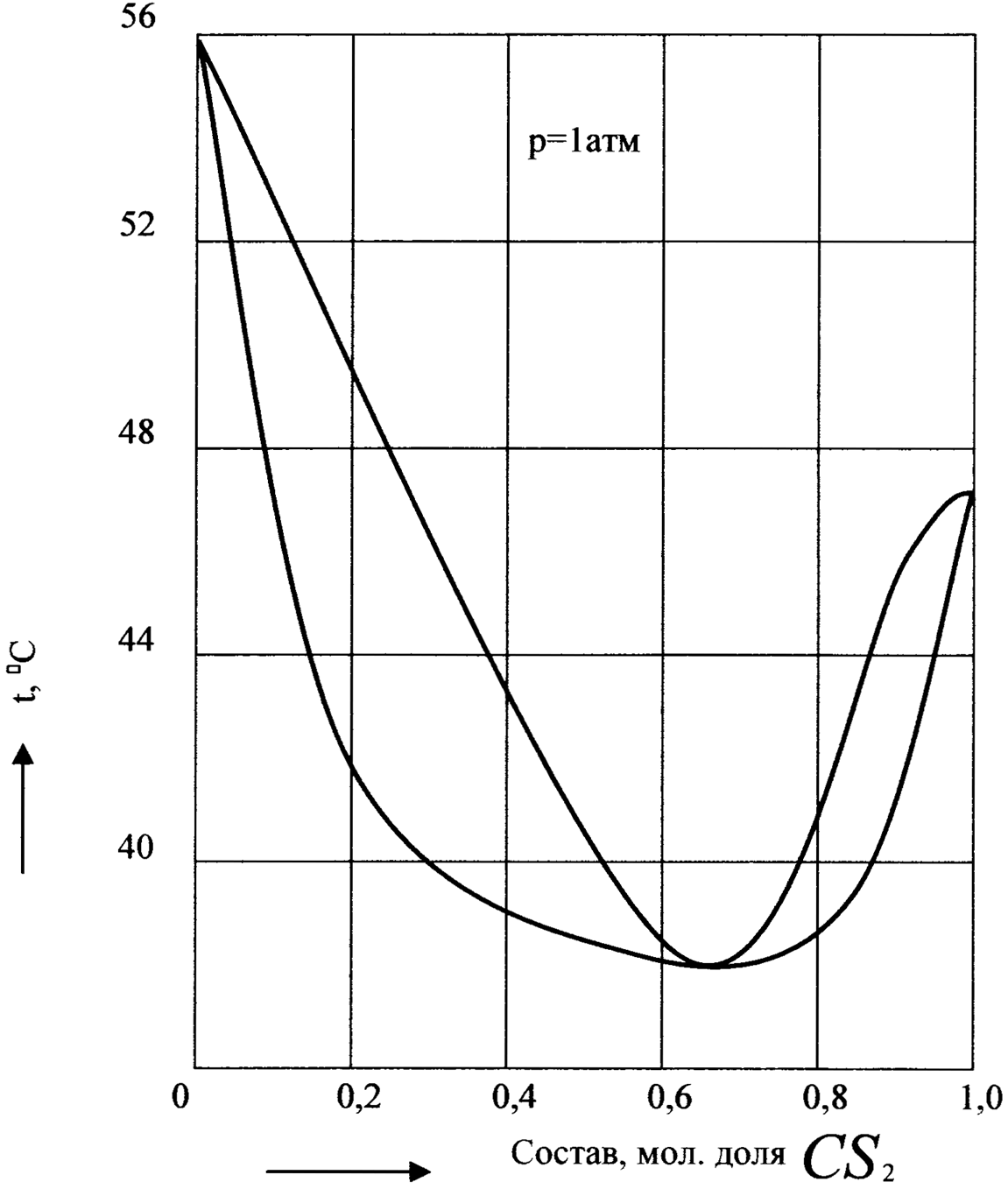

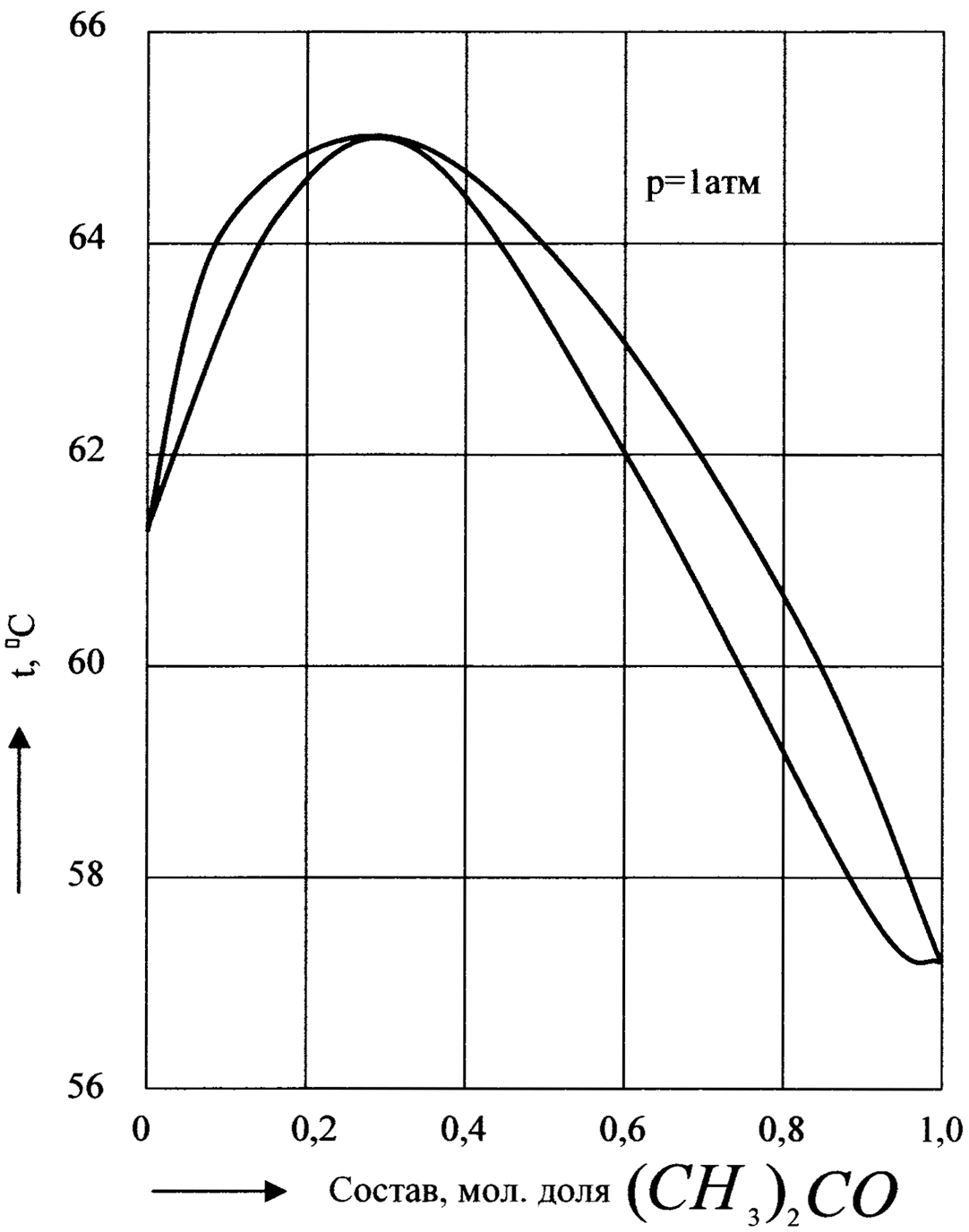

По второму закону Коновалова на кривых давления пара или температуры кипения растворов, дающих экстремумы, обе кривые - кривая пара и кривая жидкости - должны касаться в точке экстремума. Соответствующие диаграммы температура кипения - состав имеют вид, показанный на рис.12 и 13. Эти диаграммы можно представить как бы составленными из двух частей, каждая из которых аналогична диаграмме, показанной на рис.9.

С раствором, состав которого отвечает экстремуму на кривых давления пара или температур кипения, находится в равновесии пар такого же состава. Очевидно, что состав таких растворов при перегонке не меняется и они кипят при постоянной температуре. Такие растворы называются азеотропными (нераздельно-кипящими).

Очевидно, что разделение азеотропного раствора (его называют также азеотропом) на чистые компоненты путем фракционированной перегонки невозможно.

В табл.3 приведены температуры кипения некоторых азеотропных растворов.

Таблица 3. Азеотропные (нераздельно-кипящие) растворы

Компоненты |

Температура кипения |

Состав азеотропа вес. % В |

||||

А |

B |

A |

B |

азеотропа |

||

Минимум температур кипения |

||||||

H2O |

C2H5OH |

100 |

78,30 |

78,15 |

95,57 |

|

CHCl3 |

С2Н5ОН |

61,2 |

78,2 |

59,3 |

6,8 |

|

Максимум температур кипения |

||||||

Н2О |

HNO3 |

100 |

86 |

120,5 |

68 |

|

Рис.12. Диаграмма температура кипения - состав бинарной смеси с минимумом температуры кипения (метилаль - сероуглерод).

Рис.13. Диаграмма температура кипения - состав бинарной смеси с максимумом температуры кипения (хлороформ - ацетон).

Глава VI равновесие жидких растворов с газами. Некоторые классы растворов

§ 1. Растворимость газов в жидкостях

Газ не может растворяться в жидкости беспредельно. При некоторой концентрации газа (при данных P и Т) устанавливается равновесие раствор - газ (насыщенный раствор).

Количество газа, растворенного в единице объема раствора, который находится в равновесии с газообразной фазой (растворимость газа), зависит от температуры и парциального давления газа, а также физического и химического сродства молекул растворителя и растворенного вещества.

Чаще всего хорошо растворимы друг в друге подобные по физическим и химическим свойствам вещества (эмпирическое правило «подобное растворяется в подобном»). В частности, вещества, состоящие из полярных молекул, и вещества с ионным типом связи хорошо растворимы в полярных растворителях (воде, этаноле и др.), а неполярные вещества хорошо растворяются в неполярных растворителях (различных углеводородах).

Растворимость газа, как правило, увеличивается с ростом его молекулярной массы.

Растворимость газа также увеличивается с ростом давления. Если газ мало растворим в данной жидкости и его давление невелико, то растворимость (выраженная в г/л или моль/л) газа q пропорциональна его давлению.

В нефти содержится значительное количество растворенных газов (попутные газы), они выделяются при подъеме нефти на поверхность вследствие снижения давления. В газонефтяных месторождениях на одну тонну нефти приходится от 30 до 300 м3 растворенного газа. В состав попутных газов входят метан, этан, пропан, бутаны, а также в меньших количествах N2, CO2, H2S, He, Ar и другие.

От количества растворенного в пластовой нефти газа, т.е. от газонасыщенности нефти, зависят все ее важнейшие свойства: вязкость, сжимаемость, плотность и т.д.