- •Технология органического и нефтехимического синтеза и твердого топлива.

- •Производство насыщенных углеводородов. Выделение низших и высших парафинов из нефтяных и газовых сырьевых источников.

- •Технология и продукты оксосинтеза.

- •Производство низших ненасыщенных углеводородов. Выделение и концентрирование олефинов.

- •Окисление н-бутана в уксусную кислоту. Технология процесса.

- •Производство ароматических углеводородов. Выделение и концентрирование ароматических углеводородов.

- •Современные комплексы производства ароматических углеводородов

- •Получение стирола. Технология процесса.

- •Технологии производства стирола

- •Технология производства

- •Процессы галогенирования. Методы галогенирования. Радикально-цепное хлорирование.

- •Производство поверхностно-активных веществ. Технология получения алкилбензолсульфатов. Пав – Поверхностно активные вещества.

- •Классификация пав.

- •Получение алкилсульфонатов сульфоокислением н-парафинов.

- •Нитрование ароматических углеводородов. Механизм реакции. Фактор нитрующей активности нитрующей смеси.

- •Механизм нитрования ароматических углеводородов

- •Метод синтеза изопрена из 2-метилпропена и формальдегида. Технология процесса.

- •Использование метода прямого окисления этилена в мировой промышленности

- •[Править]Химия и кинетика процесса прямого окисления этилена

- •Производство винилацетата газофазным окислением этилена на гетерогенном катализаторе

- •Технология получения винилацетата окислением этилена в присутствии уксусной кислоты

- •4.1 Характеристика сырья технологии

- •4.3.2 Технологическое оформление

- •4.4 Принципы технологии производства винилацетата окислением этилена в присутствии уксусной кислоты

- •Способы полукоксования и коксования углей. Коксование каменного угля в горизонтальных каменных печах.

- •Коксование углей

- •Гидрогенизация угля. Технологические основы процесса.

- •Жидкофазная гидрогенизация угля. Технология деструктивной гидрогенизации.

- •Газофазная гидрогенизация угля. Аппаратурное оформление.

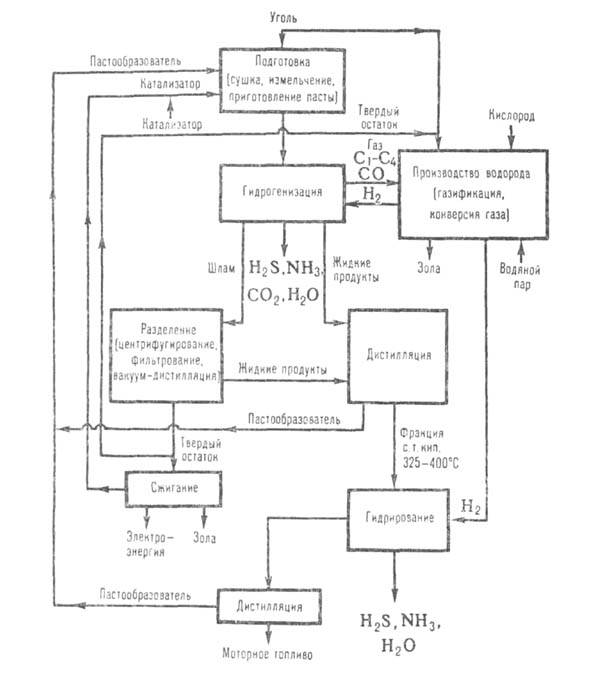

Гидрогенизация угля. Технологические основы процесса.

ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ УГЛЯ, превращение высокомол. в-в орг. массы угля (ОМУ) под давлением водорода в жидкие и газообразные продукты при 400-500 °С в присут. различных в-в-орг. р-рителей, катализаторов и т.д.

Для гидрогенизации угля применяют неокисленные бурые и малометаморфизованные каменные угли. Содержание минер. части в них не должно превышать 5-6%, отношение С : Н- 16, выход летучих в-в должен быть более 35%, содержание петрографич. компонентов группы витринита и липтинита-более 80%. Высокозольные угли необходимо предварительно подвергать обогащению.

Орг. Масса угля с содержанием С 70-85%, обычно применяемого для гидрогенизации, представляет собой самоассоциированный мультимер, состоящий из пространственно структурированных блоков (олигомеров). Блоки включают макромолекулы из атомов углерода, водорода и гетероатомов (О, N, S), что обусловливает неравномерное распределение электронной плотности, поэтому в блоках осуществляется донорно-акцепторное взаимодействие, в т.ч. образуются водородные связи. Энергия разрыва таких связей не превышает 30 кДж/моль. Различают блоки с мол. м. 200-300, 300-700 и 700-4000, р-римые соотв. в гептане (масла), бензоле (асфальтены) и пиридине (асфальтолы). Внутри блоков макромолекулы связаны метиленовыми, а также О-, N- и S-содержащими мостиками. Энергия разрыва этих связей в 10-15 раз больше энергии разрыва блоков. При гидрогенизации угля в первую очередь происходит разъединение блоков. послед. деструкция блоков требует повыш. т-ры, присутствия активного Н2. Для получения из угля жидких продуктов необходимо наряду с деструкцией осуществить гидрирование образующихся низкомол. непредельных соединений.

Принципиальная

технол. схема гидрогенизации угля представлена

на рисунке. Начальные операции-подготовка угля.

Для повышения уд. пов-стиуголь измельчают

до частиц размером менее 0,01 мм, часто

совмещая этот процесс с сушкой.

Лучшие результаты достигаются при

вибропомоле иизмельчении в

дезинтеграторе. Уд. пов-сть при этом

возрастает в 20-30 раз, объем переходных

пор-в 5-10 раз. Происходит механохим.

активация пов-сти, в результате чего

повышается реакц. Способность

угля

(особенно

при измельчении в

смеси с растворителем-пастообразователем

икатализатором).

Важное место занимает сушка.

Влага заполняет поры, препятствуя

проникновению к углю реагентов,

выделяется в ходе процесса в реакц.

зоне, снижая парциальное

давление Н2,

а также увеличивает кол-во

сточных вод. Угли сушат

до остаточного содержания влаги![]() 1,5%,

используя трубчатые паровые сушилки,

вихревые камеры, трубы-сушилки, в

к-рых теплоносителем служат

горячие топочные

газы

с миним.

содержанием О2 (0,1-0,2%),

чтобы уголь не

подвергался окислению.

Во избежание снижения реакц.

способности уголь не

нагревают выше 150-200 °С.

1,5%,

используя трубчатые паровые сушилки,

вихревые камеры, трубы-сушилки, в

к-рых теплоносителем служат

горячие топочные

газы

с миним.

содержанием О2 (0,1-0,2%),

чтобы уголь не

подвергался окислению.

Во избежание снижения реакц.

способности уголь не

нагревают выше 150-200 °С.

Для увеличения степени превращения ОМУ в жидкие продукты на уголь наносят катализатор (из р-ров солей, в виде порошка, эмульсии илисуспензии) в кол-ве 1-5% от массы угля. Чем активнее катализатор, тем при более низком давлении м. б. осуществлена гидрогенизация угля. Макс. каталитич. активностью обладают соед. Mo, W, Sn, при использовании к-рых гидрогенизацию угля можно проводить при относительно низком давлении-10-14 МПа. Однако их применение ограничено из-за трудности регенерации из смеси с остатком непревращенного угля. Поэтому во мн. процессах применяют дешевые, хотя и малоактивные, катализаторы (напр., т. наз. красный шлам-отход после выделения А12О3 из бокситов), компенсируя их недостаточную активность повышением давления водорода до 30-70 МПа.

Принципиальная технологическая схема гидрогенизации угля.

Эффективность гидрогенизации угля в значит. степени определяется хим. составом и св-вами растворителя-пастообразователя, в смеси с к-рым (50-60% пастообразователя) уголь подвергается переработке. Пастообразователь должен содержать высококипящие фракции продуктагидрогенизации угля (т. кип. > 325 °С) с миним. содержанием асфальтенов для удержания угля в жидкой фазе. В большинстве вариантовгидрогенизации угля к пастообразователю добавляют в-ва с водорододонорными св-вами для стабилизации блоков, образующихся из угольногомультимера при относительно низкой т-ре (200-350 оС), когда молекулярный водород малоактивен. Блоки легко отщепляют водород у доноров и благодаря этому не "слипаются".

Водорододонорный компонент пастообразователя получают гидрированием фракции гидрогенизации угля с т. кип. 300-400°С. В этом случае би-, три- и тетрациклич. ароматич. углеводороды частично гидрируются с образованием гидроароматич. производных, к-рые способны отдавать водородс более высокими скоростями, чем нафтеновые углеводороды. Кол-во донора в пастообразователе может составлять 20-50% (состав пастообразователя оптимизируется в зависимости от вида сырья и условий гидрогенизации). В кач-ве донора используют также высококипящие фракции нефтепродуктов.

Степень превращения ОМУ повышается при введении в пастообразователь орг. добавок-соединений, способных вступать во взаимод. с углем и продуктами его деструкции (у-пиколин, хинолин, антрацен и др.). Добавки также временно стабилизируют реакционноспособные радикалы, образующиеся при первичной деструкции угля, и т. обр. препятствуют образованию побочных продуктов конденсации.

Полученную углемасляную пасту в смеси с циркулирующим водородсодержащим газом (80-85% Н2 на входе, 75-80%-на выходе) нагревают в системетеплообмена и трубчатой печи и затем направляют на гидрогенизацию в реактор. На 1 т пасты вводят 1,5-5,5 тыс. м3 газа. Часть газа подают в реактор холодным для охлаждения реакц. смеси и поддержания постоянной т-ры, поскольку при гидрогенизации угля выделяется 1,2-1,6 МДж на 1 кгугля. При возрастании т-ры увеличивается скорость деструкции ОМУ, однако одновременно уменьшается скорость гидрирования.

Гидрогенизацию осуществляют в трех или четырех последовательно расположенных цилиндрич. пустотелых реакторах. Длительностьгидрогенизации угля, как правило, определяется объемной скоростью подачи углемасляной пасты в реакц. систему. Эта скорость зависит от типаугля, пастообразователя, катализатора, т-ры и давления процесса. Оптимальная объемная скорость подбирается эмпирически и составляет обычно 0,8-1,4 т на 1м3 реакц. объема в час (разрабатываются процессы с более высокой объемной скоростью).

Продукты реакции разделяют в сепараторе на парогазовую смесь и тяжелый остаток - шлам. Из первого потока выделяют жидкие продукты (масло,воду) и газ, к-рый после отделения предельных углеводородов (С1-С4), NH3, H2S, CO2 и СО, Н2О обогащают 95-97%-ным Н2 и возвращают в процесс. Шлам разделяют на жидкие продукты и твердый остаток. Жидкие продукты после отделения воды подвергают дистилляции на фракцию с т. кип. до 325-400 °С и остаток, к-рый возвращают в процесс для приготовления пасты.

В связи со сложным строением ОМУ, разл. реакц. способностью ее фрагментов конечные жидкие продукты содержат много компонентов, преим. моно- и бициклические ароматич. и гетероциклич. соединения с примесями парафиновых и нафтеновых углеводородов, а также фенолы, пиридиновые основания и др. в-ва, к-рые могут быть выделены.

Для "облагораживания" жидких продуктов, выход к-рых составляет 50-80% от массы ОМУ (в зависимости от состава угля), их подвергаютгидроочистке, т. е. гидрируют на отдельной стадии при 10-30 МПа и 360-400 °С на стационарном алюмокобальт- или алюмоникельмолибденовомкатализаторе. Легкокипящие фракции м. б. использованы в кач-ве компонентов моторного топлива, а высококипящие-донора водорода для приготовления углемасляной пасты. Соотношение бензина и дизельного топлива от 1 :3 до 1 :5 в зависимости от целей и условий процесса. В кач-ве примера в таблице приведена характеристика жидких продуктов гидрогенизации бурого угля Ирша-Бородинского месторождения Канско-Ачинского бассейна.

Бензиновые фракции имеют октановое число 72 в чистом виде и после каталитич. риформинга м. б. применены как высокооктановый компонент автомобильного бензина или сырье для получения бензола, ксилолов. С целью увеличения выхода бензина более высококипящие фракции подвергают гидрокрекингу.