- •Б), как правило, технически проще и дешевле.

- •Способы вегетативного размножения

- •6) Под прививкой понимается сращивание вегетативных частей двух организмов.

- •Лабораторная работа № 2 Прививки лиственных пород (в расщеп, копулировка, в боковой зарез)

- •Лабораторная работа № 3 – Прививки лиственных пород (в мешок, на пень под кору, за кору)

- •5) Прививка на пень под кору

- •Лабораторная работа 4 Прививки лиственных пород (окулировка, аблактировка)

- •Лабораторная работа № 5 – Прививки хвойных пород (вприклад сердцевиной на камбий, вприклад камбием на камбий)

- •Лабораторная работа № 7 – Доращивание привитого посадочного материала

- •Уход за привитыми саженцами

- •Литература.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Лесное и лесопарковое хозяйство»

Селекция растений

Методические указания для лабораторных работ

Сост.: Е.А. Никитенко

Хабаровск 2014

Лабораторная работа № 1 Формы размножения. Методы вегетативного

размножения. Размножение прививкой.

Различают следующие формы размножения: 1) вегетативное, 2) половое, 3) партеногенетическое, 4) переменное, 5) агамное. Вегетативное размножение осуществляется отделением частей маточного растения или делением пополам без мейоза и оплодотворения. Для полового размножения характерны мейоз с рекомбинацией генов, образование половых клеток (гамет), слияние половых клеток (оплодотворение), образование зиготы и семени. Если семена образуются из яйцевого аппарата зародышевого мешка или клеток нуцеллуса, то такое размножение называется партеногенетическим. Споро- и гаметогенез в этом случае протекают нормально, а оплодотворения нет. Размножение растений то половым путем, то апомиктически называется переменным, а размножение клетками или спорами — агамным.

При половом размножении после оплодотворения из зиготы развивается зародыш, из клеток зародышевого мешка — эндосперм, из интегумента - оболочка (кожура) семени, из семяпочки - семя, из завязи - плод (только у покрытосеменных). У семян дуба, бука, каштана, ольхи, клена, ильмовых, тополей, ив, рябины, ореха грецкого, граба, акации белой, лещины, боярышника эндосперма нет. Питательные вещества сосредоточены в семядолях. У облепихи, калины в семенах эндосперма мало. Ткани семени состоят из трех генетических групп клеток. Клетки оболочки диплоидные, оба генома материнские. Эндосперм у голосеменных гаплоидный материнский, а у покрытосеменных - триплоидный с одним геномом опылителя и двумя геномами материнского растения. Зародыш диплоидный, включающий по одному геному материнского растения и опылителя.

Конечной целью лесной селекции является повышение устойчивости и продуктивности лесов. Поэтому любое растение (или группа растений) — родоначальник сорта должно быть размножено в количестве, достаточном для удовлетворения нужд производства. При этом необходимо сохранить сортовые особенности.

Какие же способы размножения удовлетворяют этим требованиям?

Большинство видов древесных растений в естественных условиях размножается преимущественно семенами. Будучи перекрестно опыляющимися растениями, они дают генотипически очень разнообразное семенное потомство.

Семенное размножение:

а) легче обеспечивает массовость воспроизводства. Например, одно дерево сосны обыкновенной в средний по урожайности год образует около 2 тысяч семян. С учетом того, что урожайные годы повторяются в условиях средней полосы европейской части России через 2-3 года, за 10 лет с одного дерева можно получить семенное потомство численностью 6-10 тысяч. С того же дерева за 10 лет можно заготовить прижизненно 300-400 черенков, то есть в 20 раз меньше, чем семян. Естественно, эти цифры будут варьировать в зависимости от вида растения, его возраста, лесорастительных условий и т.д. Так, например, семьей одной женской особи осины можно закультивировать участок площадью более 100 га, тогда как корневые отпрыски той же особи могут покрыть площадь около 0,20 га.

Б), как правило, технически проще и дешевле.

в) растения семенного происхождения (корнесобственные) более долговечны, производительны и устойчивы к неблагоприятным факторам, болезням и вредителям. Все это говорит в пользу семенного размножения.

С точки же зрения сохранения сортовой специфики преимущество имеет вегетативное размножение. В соматических клетках тоже происходят генотипические изменения, приводящие к различиям в вегетативном потомстве. Но степень гетерогенности вегетативного потомства, по сравнению с семенным, у древесных растений незначительна. В практике ею часто пренебрегают, считая вегетативное потомство одной особи генотипически однородным. Следовательно, при вегетативном размножении можно рассчитывать на достаточно полное сохранение наследственных свойств сорта в потомстве.

Растение, используемое для вегетативного размножения, называется маточным, а его вегетативное потомство — клоном.

Способы вегетативного размножения

1) размножение порослью от пня,

2) корневищными побегами,

3) корневыми отпрысками,

4) отводками

5) черенкование

6)размножение прививкой

1) Успешность порослевого возобновления характеризуется способностью к образованию поросли и формированию жизнеспособных растений из нее. Поросль после рубки или повреждения ствола образуется у основания ствола из придаточных или спящих почек.

Порослевая способность зависит от рода и вида растений, а в пределах одного вида - от возраста, условий существования и индивидуальных особенностей деревьев. За счет почек развивают порослевую способность:

а) высокую - ивы, липа, каштан посевной, ольха черная, клен татарский;

б)среднюю — дуб, клен остролистный, ясень, вяз, боярышник, береза;

в) слабую — осина, сосна.

Поросль из придаточных почек образуют липа, тополь черный, яблоня и др.

Порослевая способность падает по мере увеличения возраста дерева и улучшения условий роста. Не всякая поросль способна развиться в нормальное дерево. Поэтому в целях повышения результативности порослевого возобновления рекомендуется вырубать маточный ствол рано весной или в осенне-зимний период Поросль, появляющаяся на пнях весной, успевает полностью пройти вегетацию и подготовиться к перезимовке. В целях наиболее полного использования деятельности корневой системы маточного дерева рекомендуется равномерно оставлять поросль по периметру пня. На той стороне дерева, где нет порослевин, корни отмирают.

Порослевое размножение может быть рекомендовано для возобновления отселектированных маточников вследствие их естественной старости. Оно широко используется на маточных и производственных плантациях ив, особенно при выращивании ивы на прут, где урожай прута снимается ежегодно. Миллионы гектаров лиственных древостоев возобновляются таким путем.

Продуктивность и устойчивость низкоствольного леса ниже, чем высокоствольного. Но проявляется она не всегда. Если порослевые растения возникают от маточных деревьев, не потерявших порослевой способности, корневая система которых функционирует нормально, то в благоприятных условиях роста они мало отличаются по продуктивности и устойчивости от корнесобственных растений. Для сохранения устойчивости и быстроты роста более перспективна поросль, возникающая у основания ствола из спящих почек.

2) Многие виды древесных растений способны к образованию подземных стеблей-корневищ. Они возникают в зоне корневой шейки или на участке ствола выше корневой шейки, погруженном в почву. В отличие от корней, у корневищ нет корневого чехлика, они заканчиваются почкой, а на боковой поверхности у них — редуцированные листья в виде чешуек, в пазухах которых закладываются почки. Последние, распускаясь, или дают начало корневищам второго и последующих порядков, или, выходя на поверхность почвы, образуют надземные побеги. Надземные побеги могут возникать и из верхушечной почки корневища. На корневищах образуются придаточные корни, что позволяет корневищным растениям питаться самостоятельно.

По способности разрастаться с помощью корневищ древесные растения делятся на три группы:

а) интенсивно разрастающиеся: ирга колосистая, лещина разнолистная, миндаль низкий, рябинник рябинолистный, спирея иволистная, сирень обыкновенная, смородина золотистая, снежноягодник кистистый, шиповник даурский, черемуха виргинская и др.;

б) умеренно разрастающиеся: айва японская, лимонник китайский, лещина обыкновенная, сирень китайская, спирея дубравколистная, черника и др.;

в) слабо разрастающиеся: барбарис обыкновенный, кизильник черноплодный, пузырник восточный, фундук, спирея средняя, шиповник собачий и др.

3) Корневые отпрыски — это побеги, развивающиеся из придаточных почек корней. Придаточные почки чаще образуются у тонких корней, располагающихся горизонтально вблизи от поверхности почвы. Ассимиляты из кроны отпрыска оттекают по ходу роста корня, что способствует росту и утолщению участка корня, расположенному от отпрыска в сторону корневого окончания. Постепенно у отпрыска образуется собственная придаточная корневая система. По корнеотпрысковой способности С.С.Пятницкий объединяет все древесные растений в следующие группы:

а) дающие обильные отпрыски при неповрежденных корнях и здоровых стволах (осина, тополь белый, берест, белая акация, вишня, терн и др.);

б) образующие отпрыски в норме (без поранения корней), но менее обильно, чем у видов первой группы (тополь черный, вяз перисто-ветвистый, ольха серая, айва, барбарис, боярышник, рябина, малина, облепиха);

в) образующие корневые отпрыски только при повреждении корней, срубке маточного дерева или сильного его ослабления (бук восточный, бархат, гледичия, яблоня лесная, черемуха, береза, клен полевой, липа, граб);

г) редко образующие или вообще не образующие корневые отпрыски (каштан конский, бук европейский, дуб, ясень, сосна, лиственница, ель).

Искусственное корнеотпрысковое размножение должно быть направлено на стимуляцию образования отпрысков путем частичного повреждения поверхностных корней, минерализации почвы, создания оптимальных условий увлажнения и питания в зоне залегания поверхностных корней маточного дерева. Если маточное дерево исчерпало свои функции, то образование отпрысков можно стимулировать сильным ослаблением или срубкой ствола.

4) Некоторые деревья и кустарники (тополя, ивы, клены, яблони, смородина, виноград, облепиха, калина и др.) обладают способностью образовывать в коре ствола и ветвей корневые зачатки, представляющие собой ткань на границе пересечения широких сердцевинных лучей с камбием. При благоприятных условиях из корневых зачатков образуются придаточные корни. Другие виды (дуб, ольха, пихта и др.) корневых зачатков не имеют, но также при определенных условиях способны образовать на стволе и ветвях придаточные корни. Это свойство древесных растений позволяет им размножаться отводками.

Отводком называется укоренившийся надземный побег, сохранивший структурно-функциональную связь с маточным растением. Отводки чаще возникают у растений, нижние живые ветви которых опускаются до поверхности почвы, соприкасаются с влажной подстилкой, постепенно закрываются ею. В этом месте и образуются придаточные корни, а из почек - новая надземная часть.

В природных условиях отводки чаще образуются у теневыносливых видов (липа, клен, бук, граб, бересклет, жимолость, пихта, ель, туя и др.). Образуются они и у менее теневыносливых растений (ива, дуб, черемуха, рябина, ежевика), а также у светолюбивых видов (лиственница, яблоня, айва, скумпия и др.).

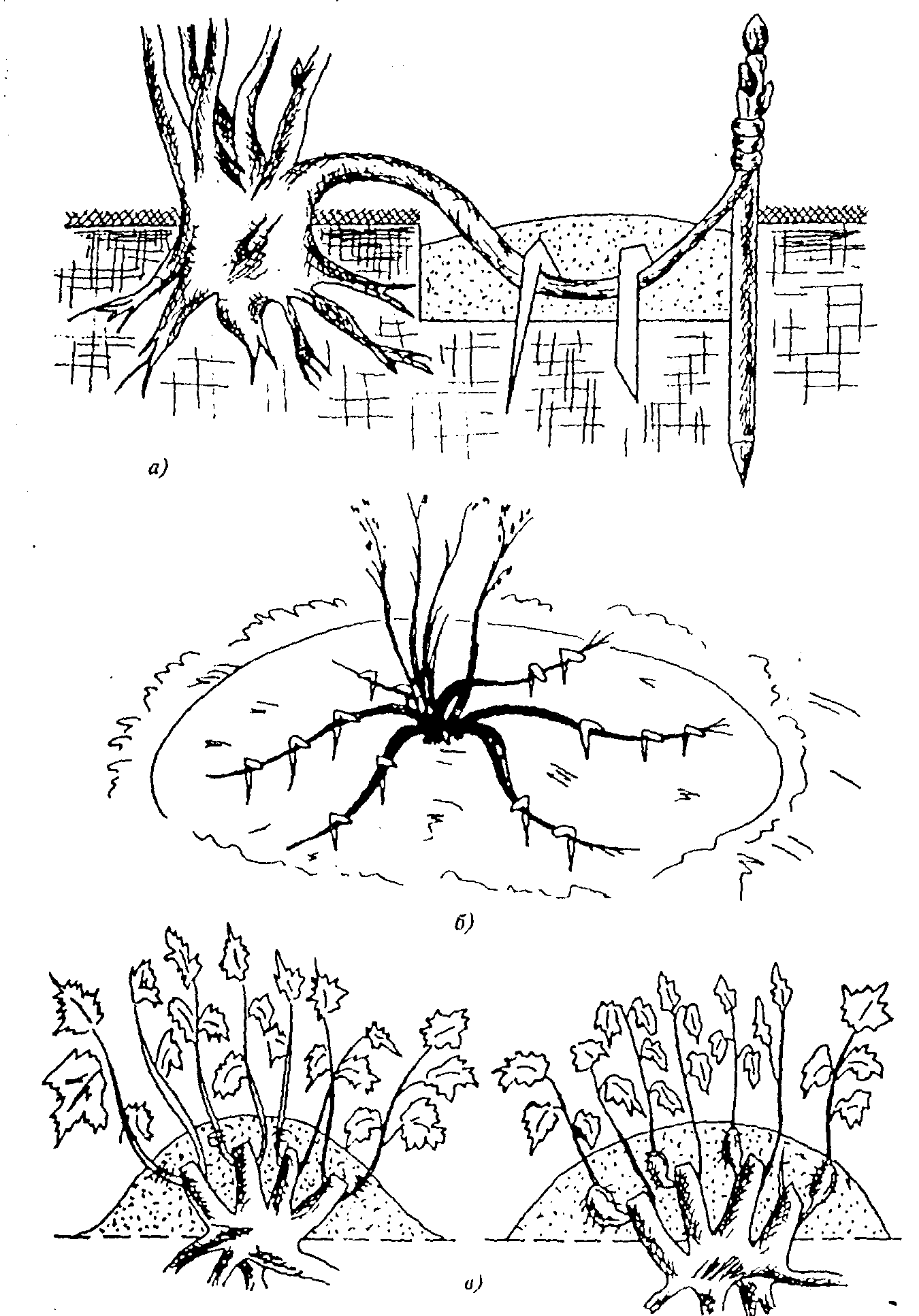

Разработаны такие способы искусственного размножения отводками, как а) отведение в канавки, или дужкой, б) раскладка побегов, в) далемский способ, г) окучивание поросли, д) делением и запахиванием куста.

а) При отведении в канавку (дужкой) (рис.1а) весной вокруг размножаемого куста выкапывают канавки глубиной до 20 см. Одно-двухлетние побеги пригибают, пришпиливают ко дну канавки деревянной шпилькой, а верхушку побега направляют вверх и привязывают к колышку. Канавку с побегом засыпают рыхлой влажной почвой. В качестве отводков можно использовать многолетние порослевые побеги и даже нижние ветви. Таким способом рекомендуется размножать липу, ясень, бересклет, калину и др. Придаточные корни образуются быстрее, если с нижней стороны на пригнутом побеге кору надрезать в нескольких местах до древесины.

б) При способе раскладкой побегов или горизонтальных отводков (рис. 1б) сначала у маточного растения получают многочисленную хорошо развитую поросль. Затем вокруг куста расчищают и выравнивают площадку, на которой минерализуют почву. Около кустов в радиальном направлении делают неглубокие бороздки, по длине равные высоте порослевин. Порослевые побеги пригибают и укладывают в эти бороздки, затем их пришпиливают и сверху насыпают слой почвы толщиной до 1 см. После того, как из наиболее развитых почек появятся побеги и достигнут длины 8-10 см, разостланные побеги по всей длине присыпают рыхлой влажной почвой. Эту операцию и течение лета повторяют 2-3 раза, засыпая каждый раз основания образовавшихся побегов до 1/2-1/3 их высоты. Придаточные корки в данном случае образуются не только на разложенных порослевинах, но и на молодых боковых побегах, что особенно важно для пересадки отводков. Этот способ приемлем для размножения клена, липы, ольхи, винограда, актинидии, сирени и др.

в) Далемский способ (рис. 1в) заключается в окучивании поросли текущего года. Перед окучиванием часть наиболее развитых побегов перетягивают мягкой проволочкой. Перетяжки накладывают, когда нижняя часть побегов полуодревесневает. У основания побега перетяжку накладывают в 2-3 оборота мягкой проволоки так, чтобы проволока не врезалась в кору и крепко держалась на побеге. После перетяжки куст 2-3 раза окучивают и поливают. На побегах выше перетяжки образуется утолщение, на котором возникают придаточные корни. Таким способом целесообразно размножать орех маньчжурский и черный, каштан посевной, дуб красный, розы, лещины, ильм, вяз, яблони, вишни и др.

Рисунок 1 - Размножение отводками: а - отведением в канаву; б - раскладкой побегов; в - далемским способом

г) При окучивании поросли молодую полуодревесневшую поросль высотой 15-20 см окучивают в виде холмика высотой 8-10 см. В течение последующих двух недель окучивание повторяют 1-2 раза так, чтобы холмик достиг высоты 25-30 см и почва плотно прилегала к побегам. К осени образуются придаточные корни. Таким образом рекомендуется размножать спирею, дейцию, чубушник, смородину.

д) Способ делением и запахиванием кустов разработан сотрудниками ВНИИЛМ применительно к условиям производственных плантаций лещины. Выкапывают куст. Если он большой, то его делят на части. На плантации через 5-6 м нарезают маркерные борозды глубиной 10-15 см, затем поперек нарезают посадочные борозды глубиной 40-60 см. В местах пересечения борозд высаживают куст или часть куста. Куст с корнями и полностью сохраненной кроной раскладывают по дну борозды. Корни и стволики до кроны засыпают землей. Под крону насыпают валик земли высотой 20-40 см. В таком состоянии почки распускаются, дают вертикально (ортотропно) растущие побеги. Когда побеги вырастают на 25-30 см и оказываются выше поверхности почвы на плантации, их запахивают плугом так, чтобы были засыпаны основания. В этом месте образуются придаточные корни. При осенней или ранневесенней посадке кустов у укоренившихся побегов плодоношение начинается с первого же года. К концу первой вегетации образуется по 20-30 побегов на одном посадочном месте. Для усиления образования придаточных корней рекомендуется использовать богатые почвы, многократное рыхление и полив.

5) Следующим способом вегетативного размножения является черенкование. Заготавливать черенки целесообразно с растений молодого возраста. Эффективный период заготовки черенков - весной, до распускания почек. Черенки заготавливают с боковых побегов первого, второго порядков ветвления. Черенки могут быть закрытые, т.е. с верхушечной почкой, и открытые, т. е. без верхушечной почки. Лучший рост надземной части наблюдается у укорененных закрытых черенков по сравнению с открытыми черенками. Заготовку черенков следует проводить в день посадки, утром или вечером при высокой относительной влажности воздуха. Черенки нарезают длиной 6-15 см в зависимости от вида. У растений с длинными междоузлиями - 2-3 узла (чубушник, сирень, виноград), с короткими — с 5-8 узлами ( облепиха, кизильник, крыжовник). Нижний срез - на 4-6 мм ниже почки, верхний на 2-4 мм выше почки. Инструменты (ножи, лезвия опасной бритвы) должны быть хорошо отточенными. Листовые пластинки у мелколистных растений не уменьшают, а у крупнолистных — укорачивают на 1/3-1/2 части. Черенки связывают в пучки, этикетируют, указывая номер маточного дерева, и помещают в посуду с водой.

Для стимуляции корнеобразования используют растворы ИУК (индолилуксусной кислоты), ИМК (индолилмасляной кислоты) или НУК (нафтилуксусной кислоты) и их калийные соли концентрацией от 0,1 до 0,001 %. Черенки, связанные в пучки, погружают базальными (нижними) концами на 2-4 см в приготовленные растворы, имеющие температуру 20-25 °С. Период замачивания черенков - от 1 до 24 часов в зависимости от концентрации раствора. По истечении данного времени черенки извлекают из раствора, обмывают в проточной воде и высаживают в приготовленный субстрат, который обрабатывают 0,5 %-м раствором КМпО4. За 2-3 часа до посадки субстрат поливают теплой водой, маркируют, оставляя расстояние между рядами 5 см, в рядах - 4 см.

Укоренение черенков проводят в теплицах, где поддерживают температуру воздуха на уровне 20-30 °С, влажность - 80-100 % при влажности субстрата - 20-25 %. Хорошие результаты укоренения получены на субстрате, состоящем из слоя речной гальки толщиной 10 см, перегнойно-аккумулятивного горизонта почвы из-под хвойных насаждений, песка и березовых листьев в равных соотношениях толщиной 20 см; крупнозернистого, промытого и прокаленного речного песка толщиной 2-2,5 см. Черенки высаживают под пикировальный колышек. После посадки субстрат плотно прижимают к черенку. Черенки с каждого дерева высаживают отдельно, отделяя клоны колышками с указанием номера материнского дерева. Укореняемость черенков зависит от вида, возраста, физиологического состояния, индивидуальных особенностей маточных растений и ряда других факторов.

По оптимальным срокам черенкования в зависимости от вида и физиологического состояния черенков растения можно объединить в группы:

а) хорошо укореняющиеся зимними черенками, заготовленными до начала вегетации: ель колючая и канадская (декоративные формы), туи, можжевельники, кипарисовики, пихта и другие хвойные породы;

б) укореняющиеся черенками, заготовленными в период наиболее интенсивного роста в длину или в фазу цветения: лещина, фундук, слива, вишня, сирень;

в) лучше укореняющиеся при заготовке черенков в конце фазы интенсивного роста. Эти черенки хорошо отзываются на обработку стимуляторами роста, формируют хорошую корневую систему: чубушники, слаборослые подвои яблонь, крыжовник, спиреи;

г) хорошо укореняющиеся зелеными черенками в течение всего вегетационного периода и одревесневшими черенками: смородина, бирючина, жимолости, многие виды ив и тополей, лимонник, актинидия;

д) лиственные вечнозеленые растения с очень коротким периодом покоя: розы разных сортов, лимон, виноград.

Сроки черенкования определяются не календарными датами, а состоянием побегов, фенологической фазой растения.