- •Основы управления предприятием Основы современного менеджмента

- •1. Содержание понятий «менеджмент» и «управление»

- •2. Принципиальная схема процесса управления предприятием

- •3. Этапы, функции и методы управления

- •4. Методология формирования организационной структуры управления

- •5. Виды организационных структур управления

- •6. Методы и модели принятия управленческих решений

- •7. Управление персоналом

- •Матрица взаимодействия функциональной и обеспечивающих подсистем

- •8. Автоматизация управления предприятием

- •2. Руководство и лидерство в системе менеджмента

- •1. Управление группой

- •3. Руководство, полномочия и власть (только для спец. Обд)

- •Основные формы власти

5. Виды организационных структур управления

В менеджменте, как и в любой сфере деятельности, существует разделение труда.

Организационная структура управления — это форма разделения управленческого труда, закрепляющая определенные функции управления за структурными подразделениями аппарата управления.

Организационная структура управления в значительной мере определяет результативность взаимодействия подразделений и эффективность функционирования управляющей системы в целом. Поэтому она должна строиться с таким расчетом, чтобы обеспечивать достижение целей организации с наименьшими затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Формирование ОСУ должно быть направлено на концентрацию однородных видов управленческой деятельности, ликвидацию многоступенчатости и устранение излишних звеньев управления. При проектировании ОСУ учитываются такие принципы, как соответствие организационной структуры содержанию деятельности объекта управления, ее способность к трансформации, оперативность в передаче управляющего воздействия, оптимизация уровней управления, сбалансированность прав и полномочий, равномерность нагрузки на все звенья управления и сопряженность (согласованность) деятельности всех структурных подразделений организации.

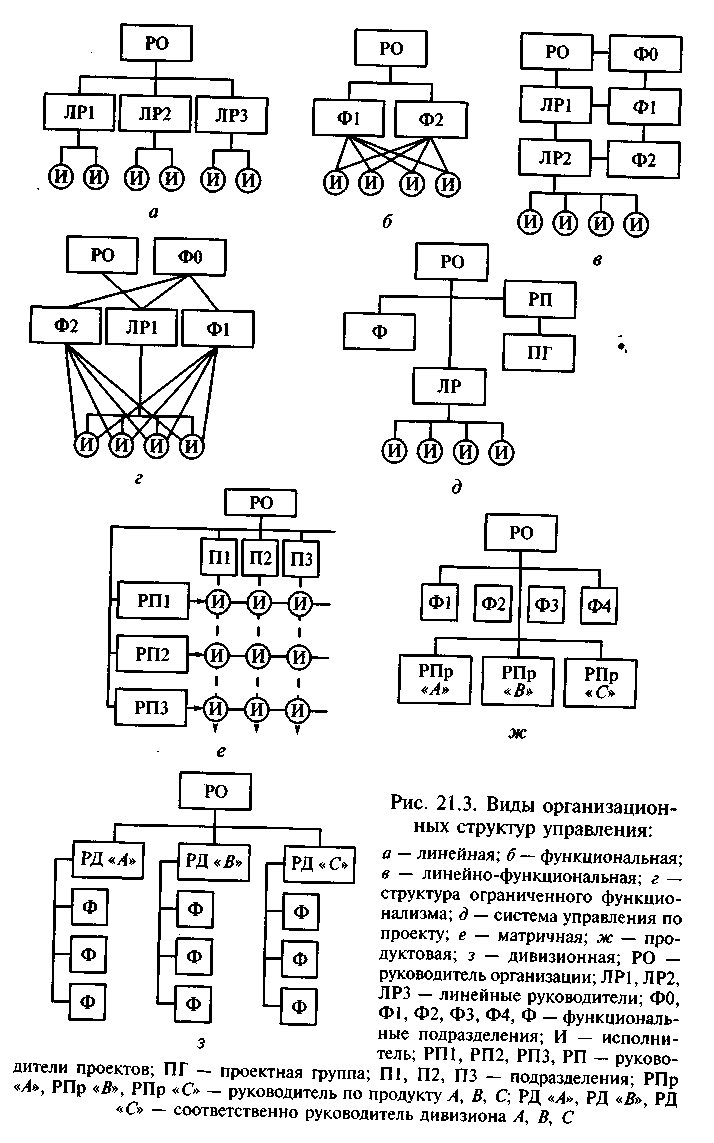

При формировании аппарата управления, наряду с принципами проектирования ОСУ, должна в полной мере учитываться и специфика деятельности подразделений организации, их соподчиненность и взаимосвязь, что выражается в выборе типа ОСУ для каждой организации. Различают следующие виды ОСУ: линейную, функциональную, комбинированную (линейно-функциональную и систему ограниченного функционализма), по проекту, матричную, продуктовую, дивизионную и региональную (рис. 21.3).

Линейная ОСУ (рис. 21.3, а) характеризуется тем, что во главе каждого подразделения стоит руководитель-единоначальник, осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками и сосредоточивающий в своих руках все функции управления. Эта структура базируется на вертикальном разделении управленческого труда и приводит к управлению по уровням. Она позволяет быстро и оперативно принимать решения и обеспечивать их выполнение, не прибегая к системам стимулов и мотиваций. Вместе с тем линейная структура управления имеет ряд минусов: недостаточная компетентность отдельных руководителей, келейность при принятии решений, кастовый подбор кадров и т. п.

Функциональная ОСУ (рис. 21.3, б) предполагает специализацию на выполнении отдельных функций управления. Для их осуществления выделяются специальные подразделения (либо отдельные функциональные исполнители). Такая организация управления базируется на горизонтальном разделении управленческого труда, предполагающем деление большого объема работы на части. Достоинства функционального управления заключаются в более компетентном решении специальных вопросов. Главный недостаток этой структуры управления — снижение ответственности исполнителей за работу, поскольку каждый из них получает указания (подчас противоречивые) от нескольких менеджеров.

Чтобы организация могла добиться реализации своих целей, ее задачи должны быть скоординированы посредством горизонтального и вертикального разделений труда. Широкие возможности для этого обеспечивает комбинированная организация управления.

Комбинированные ОСУ позволяют в значительной мере устранять недочеты как линейного, так и функционального управления. Специфика комбинированных систем управления состоит в создании функциональных служб для подготовки данных для квалифицированные решения. Однако их рекомендации становятся обязательными для исполнения соответствующими производственными подразделениями только после их утверждения руководителем-единоначальником. Функциональные службы не имеют права самостоятельно отдавать распоряжения производственным подразделениям.

линейного руководителя в целях компетентного решения им возникающих производственных и управленческих задач. На практике комбинированная организация управления реализуется посредством линейно-штабной (линейно-функциональной) организационной структуры управления и системы ограниченного функционализма.

В условиях линейно-функциональной организации управления (рис. 21.3, в) за основу берется линейная структура управления, но в каждом звене управления создаются функциональные службы, в которых работают специалисты. Эти службы готовят

Наряду с линейно-функциональной, к комбинированным системам относятся структуры ограниченного функционализма (рис. 23.1, г). В такой структуре при руководителе тоже имеются функциональные подразделения, включающие в себя высококвалифицированных специалистов. Но эти подразделения имеют право самостоятельно отдавать определенные распоряжения (приказы) нижестоящим звеньям. Однако круг таких распоряжений ограничен. Основным преимуществом такой структуры является повышение компетентности управления наряду с сохранением единства распорядительства. Однако оно достигается путем усложнения связей в системе управления. При этом остаются практически те же звенья, что и в линейно-штабной структуре, но количество связей между ними возрастает.

Еще более сложными типами структур управления являются структуры с временными органами (это управление по проекту и матричная структура управления).

Система управления по проекту (рис. 21.3, д) применяется в тех организациях, где осуществляются частые перестройки аппарата управления в связи с внедрением новых техники и технологий. В целях форсирования технического обновления создаются на определенный период времени органы управления, которые организуют и контролируют выполнение всего проекта освоения новых технологий, включая модернизацию оборудования, подготовку кадров, материально-техническое обеспечение и т.д. Обычно такая система управления после решения возложенной на нее задачи ликвидируется или трансформируется.

Матричная ОСУ (рис. 21.3, ё) тоже создается, как правило, на определенный срок для обеспечения реализации экстраординарных целевых программ. Эта структура обычно базируется на совмещении линейной структуры и управления по проекту. Линейная организация управления сохраняется для регулирующего воздействия по главным направлениям деятельности предприятия: научным исследованиям, технологической подготовке, опытному производству, сбыту и т. п. Вместе с тем ответственный руководитель обеспечивает комплексную реализацию программы, преодолевая внутриорганизационные барьеры и ликвидируя возможные противоречия, возникающие в звеньях линейной структуры. Однако на практике матричная структура управления нередко порождает отношения двойного подчинения, так как один и тот же работник может получать различные указания от линейного руководителя и от руководителя проекта. Система управления по проекту и матричная структура управления не получили широкого распространения в нашей стране.

Продуктовая ОСУ (рис. 21.3, ж) отличается тем, что все полномочия по руководству производством и сбытом какой-либо продукции передаются одному руководителю, который является ответственным за данный тип продукции. Руководители вторичных функциональных служб (производственной, технической и сбытовой) должны отчитываться перед руководителем всей организации.

Применение такой организационной структуры способствует усилению самостоятельности и ответственности руководителей продуктовых подразделений и позволяет им быстро реагировать на изменение условий конкуренции, технологии, покупательского спроса.

Недостатком этой структуры является увеличение затрат на управление, которое связано с дублированием одних и тех же видов управленческих работ в разных подразделениях.

Дивизионная ОСУ (рис. 21.3, з) — это по своей сути линейная организационная структура управления, но в ней доминируют производственные службы. Потребность в этой организационной структуре обусловлена концентрацией производства, увеличением размеров предприятий, диверсификацией их деятельности.

Преимущества этой ОСУ состоят в ускоренной реакции на изменения во внешней среде; улучшении деятельности производственных служб фирмы в целом; возникновении у производственных подразделений преимуществ малых фирм.

К недостаткам можно отнести возрастание аппарата управления; дублирование функций; дублирование работ разных подразделений.

Региональная ОСУ является разновидностью дивизионной. Ее основу составляют подразделения, охватывающие отдельные регионы или географические зоны, которые могут оперативно решать проблемы, связанные с законодательством, обычаями и нуждами потребителей в каждом регионе (зоне). Региональная ОСУ имеет в основном преимущества и недостатки, присущие дивизионной организационной структуре управления.

Необходимость централизации и децентрализации управления определяется рядом факторов, среди которых обычно выделяют следующие:

количество решений, принимаемых на нижестоящих уровнях управления (чем больше решений принимается на низших уровнях управления, тем меньше степень централизации);

важность решений, принимаемых на нижестоящих уровнях управления (если руководитель подразделения может принять решение, затрагивающее более чем одну функцию управления, то организация слабо централизована);

контроль за работой подчиненных (прежде всего нижестоящих руководителей).

Хорошо спланированная и организованная структура — залог процветания бизнеса. Она должна отвечать следующим принципам:

обеспечивать максимальную свободу и инициативу каждого служащего в соответствии с его опытом и профессиональной подготовкой;

создавать творческую обстановку, стимулировать появление новых идей, технологий, «ноу-хау» и др.;

предусматривать систему справедливых и щедрых вознаграждений сотрудников за их вклад в развитие и расширение бизнеса;

учитывать личную ответственность руководства и характер «вертикальных» коммуникаций между управляющими менеджерами и трудовыми коллективами;

способствовать развитию «горизонтальных» коммуникаций, взаимодействию всех сотрудников, занятых в организации;

ограничивать рост непроизводительных расходов и управленческого аппарата.