- •261700 «Технология полиграфического и упаковочного производства»

- •Введение

- •1. Общие указания о порядке выполнения лабораторных работ и оформлении отчёта

- •2. Техника безопасности при выполнении лабораторных работ

- •Построение термомеханических кривых для различных полимерных материалов

- •Методические указания

- •Аморфных (I) и кристаллизующихся (II) полимеров и макросетчатого (сшитого) (III) полимеров:

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Изучение теплового расширения полимеров методом линейной дилатометрии

- •Методические указания

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок проведения работ

- •Обработка экспериментальных данных

- •Контрольные вопросы

- •Построение циклической диаграммы растяжение-сжатие для эластомеров

- •Методические указания

- •Описание лабораторией установки

- •Порядок проведений работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •Исследование процессов электрической релаксации в полимерах

- •Методические указания

- •Применяемая аппаратура

- •Порядок проведения работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •Контрольные вопросы

- •Исследование влияния условий кристаллизации на характер надмолекулярной структуры кристаллизующихся полимеров

- •Методические указания

- •Применяемая аппаратура

- •Порядок проведения работы

- •Контрольные вопросы

- •Рекомендуемая литература

- •Изучение ползучести полимеров в твёрдом состоянии

- •Методические указания

- •Применяемая аппаратура

- •Порядок проведения работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •Исследование влияния условий деформирования на прочностные характеристики полимерных материалов при растяжении

- •Методические указания

- •Применяемая аппаратура

- •Порядок проведения работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •Контрольные вопросы

- •Механические испытания полимерных упаковочных материалов

- •Методические указания

- •Определение прочности

- •8.1. Параметры образцов, испытываемых на растяжение

- •8.2. Параметры образцов, испытываемых на ударный изгиб

- •8.3. Параметры образцов, испытываемых на сжатие

- •8.4. Параметры образцов, испытываемых на статический изгиб

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •Контрольные вопросы

- •Определение прочностных характеристик композиционных полимеров. Построение круговой диаграммы

- •Методические указания

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •Контрольные вопросы

- •Сравнительная оценка прочностных показателей различных плёночных упаковочных материалов

- •Методические показания

- •Порядок выполнения работы

- •Определение прочностных характеристик при растяжении.

- •Определение сопротивления разрыву.

- •Обработка экспериментальных данных

- •Контрольные вопросы

- •Рекомендуемая литература

- •Содержание

- •Физико-химия полимерных упаковочных материалов

- •392000, Г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, к. 14

- •Рекомендуемая литература:

Аморфных (I) и кристаллизующихся (II) полимеров и макросетчатого (сшитого) (III) полимеров:

I – стеклообразное состояние; II – высокоэластическое;

III – вязкотекучее состояние; Тс – температура стеклования;

Ткр – температура кристаллизации; Тпл – температура плавления;

Тт – температура начала вязкого течения;

Тр – температура начала химического разложения

Рис. 1.2. Термомеханическая кривая линейного аморфного полимера, полученная при большом значении приложенного напряжения

С повышением величины действующего напряжения термомеханические кривые перестают быть похожими на классические термомеханические кривые, представленные на рис. 1.1. С ростом напряжения начинают проявляться особенности деформационного поведения в области стеклообразкого состояния – возрастает деформируемость, обусловленная вынужденной эластичность, благодаря чему удается зафиксировать низкотемпературные переходы Тi (рис. 1.2).

Значения температур стеклования Тс и переходов Ti снижаются с увеличением действующего напряжения, аналогичным образом влияет и время действия нагрузки. Между приложенным напряжением σ, временем его действия t и значениями температурных переходов, включая Тс , существует соотношение вида:

![]() ,

,

где t0, α, R – константы; Е – энергия активации процесса. Если, например, изучается зависимость Тс = Тс (σ, t) то величина E связана с величиной энергии, необходимой для перемещения сегмента.

Термомеханическим методом можно определить температуры плавления Тпл и стеклования Тс кристаллических полимеров. По мере нагревания кристаллического полимера в области температуры стеклования наблюдается возрастание деформируемости, характерное для перехода аморфной части из стеклообразного состояния в высокоэластическое, что выражается в виде излома на термомеханической кривой I (рис. 1.1). Температура стеклования кристаллического полимера является важной характеристикой, так как снижение деформируемости при стекловании может приводить к возникновению хрупкости. Если полимер слабо закристаллизован, то выше Тс он деформируется практически как некристаллический аморфный полимер.

Важное значение в термомеханическом методе имеет подготовка образцов и особенно для кристаллических полимеров. Сравнивать между собой можно только данные, полученные на образцах с одинаковой предысторией при всех других прочих неизменных условиях испытания. В зависимости от цели исследования выбирают условия снятия термомеханических кривых и образцы с определённой предысторией (отожженные, закаленные, ориентированные, монолитные, порошкообразные, химически и физически модифицированные и т.д.).

Описание лабораторной установки

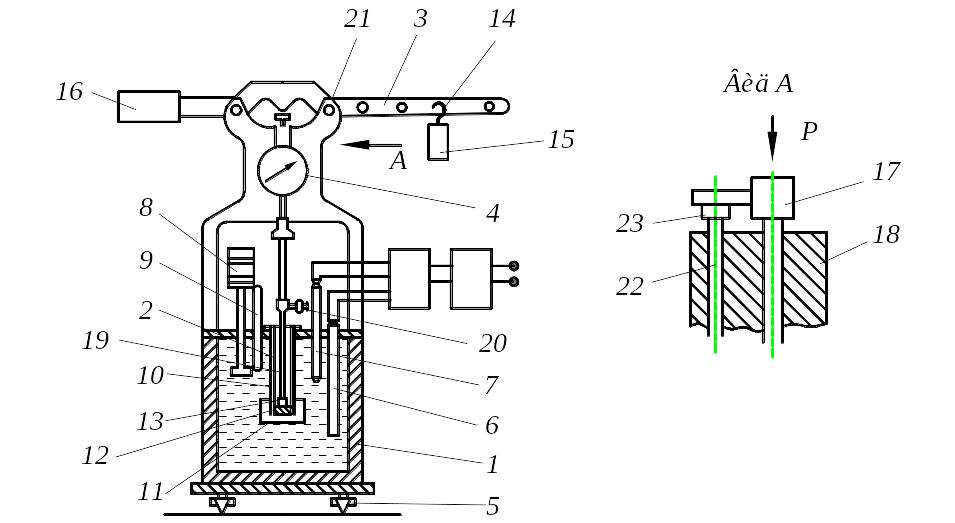

Термомеханические кривые можно снедать на консистометре Хеплера (рис. 1.3), который состоит из термостата 1, стакана 2, нагружающего устройства 3 и индикатора перемещений часового типа 4. Термостат установлен на ножках 5, вращением которых прибор выставляется по уровню. Теплоносителем является силиконовое масло ШС. Масло нагревается электротеном 6, связанным с автотрансформатором, реле и контактным термометром – 7. Масло перемешивается пропеллерной мешалкой 8. Данная система нагрева позволяет поддерживать или повышать температуру с заданной скоростью. Контроль температуры осуществляется с помощью, термометра 9. Стакан состоит из хромированной латунной гильзы 10 и крышки 11 с резьбой. На дне стакана размещается цилиндрическая вставка 12 и испытываемый образец 13.

22

23

Рис. 1.3. Консистометр Хепплера

Нагрузка на образец передаётся с помощью рычага 3 со штырьками 14 для подвески груза 15 и противовесом 16 через головку 17, держатель 18 и стержень 19 с плоской площадкой. Стержень к держателю крепится винтом 20. Штырьки на рычаге пронумерованы; умножение номера штырька на массу груза дает величину усилия, передаваемого непосредственно на образец. Для крепления рычага в горизонтальном положении служит защелка 21. Индикаторная ножка 22 связана с головкой 17 через посредство магнитной защелки 23, что даёт возможность фиксировать с помощью индикатора глубину проникновения плоского торца цилиндрического стержня в образец.