- •I. Компенсация слепоты в процессе овладения детьми предметной деятельностью

- •II. Игра как условие формирования компенсации слепоты в дошкольном возрасте

- •III. Формирование у слепых дошкольников компенсаторных процессов в трудовой деятельности

- •IV. Формирование компенсаторных процессов в учебной деятельности

- •Заключение

- •Содержание

IV. Формирование компенсаторных процессов в учебной деятельности

Учебная деятельность ребенка-дошкольника имеет свои отличительные особенности по сравнению со школьной, заключающиеся в том, что дети хотя и получают достоверные знания об окружающем их мире, но они не представляют собой еще системы знаний о нем, методы обучения детей дошкольного возраста разрабатываются с учетом свойственных их мышлению образности, конкретности, эмоциональности, их быстрой утомляемости.

Формирование качеств, необходимых в учебной деятельности, даже у нормально видящих дошкольников является длительным и сложным процессом. Основа этого процесса — формирование готовности преднамеренно и сознательно учиться. В процессе формирования готовности приобретать знания впрок могут быть выделены несколько этапов, характеризующиеся наличием у детей особой мотивации в усвоении ими знаний, своеобразием в отношении к учебным требованиям и задачам, разным уровнем осознания этих требований [3. М. Богуславская, 1965].

На начальном этапе развития навыков и умений учебной деятельности учение является неосознанным процессом, обслуживающим нужды других видов деятельности (игра, продуктивная деятельность), и мотивы этих видов деятельности переносятся детьми на процесс усвоения ими знаний. Таким образом, в дошкольном возрасте усвоение учебного материала мотивируется не желанием узнать новое, а тем, что у детей" имеется интерес к игре, продуктивной деятельности (аппликации, конструированию, лепке). Однако в процессе обучения этим видам деятельности и общения со взрослыми у детей постепенно появляется и активное отношение к объектам познания, ребенок начинает действовать, на интерес к новым видам умственной деятельности, из желания не отстать от сверстников, что свидетельствует о возникновении у истоков элементарных познавательных и учебных интересов, которые начинают стимулировать учебную деятельность дошкольников. Они формируются к 5—6 годам жизни ребенка п связаны с появлением у пего элементарных навыков контроля за своими действиями, умений соотносить, свои оценки этих действий и их результаты с оценками других.

В старшем дошкольном возрасте у слепых детей появляется особо повышенная чувствительность к оценке результатов своей работы другими, стремление к быстрейшему исправлению ошибок, желание решать даже «трудные» задачи, что свидетельствует о том, что их учебная деятельность становится похожей в какой-то мере на школьную и перерастает рамки дошкольного обучения.

Учебная деятельность слепых дошкольников, как и зрячих, протекает в различных формах — в общении со взрослыми н при выполнении практических работ, при самообслуживании, в процессе элементарного труда, в творческих и дидактических играх, на специальных занятиях. В зависимости от возраста и уровня развития детей доля каждого из этих видов деятельности в процессе овладения знаниями об окружающей жизни не одинакова.

Л. С. Выготский считал формирование отношения ребенка к требованиям взрослого существенным моментом, характеризующим учебную деятельность школьника.

Систему требований к ребенку Л. С. Выготский называл программой воспитателя. В раннем детстве субъективно ребенок не осознает эту программу как таковую, но постепенно эти требования начинают осознаваться им, к концу дошкольного периода он начинает Действовать как бы по программе взрослых, т. е. она становится и его программой. Это одно нз существенных средств, которое обусловливает успешность подготовки ребенка к обучению в школе. Л. С. Выготский Рассматривает эту программу как средство, помогающее приблизить ребенка к школьному обучению, обеспечить подготовку ребенка к тому.

Для дошкольного обучения наиболее важным вопросом является организация специальном деятельности ребенка, позволяющая формировать у пего практические и умственные действия.

Выделяя в понятии «учение» способы усвоения знании, указывая па роль общения со взрослыми в развитии детей, А. II. Леонтьев характеризует при этом мотивационную сторону учебной деятельности детей, раскрывает ее внутреннее строение, показывает, что критерием сформированности или несформированности деятельности у дошкольников является отношение между прямой целью «усвоить» и мотивами усвоения, что выражает смысл действий и деятельности в целом [1975].

У детей дошкольного возраста элементы учебной мотивации развиваются довольно рано. Они возникают чаще всего в ситуации игры, в процессе продуктивной и трудовой деятельности. Эффективность обучения дошкольника зависит от умения воспитателя создать наиболее благоприятные условия для формирования у него мотивов учебной деятельности с учетом возраста и уровня развития ребенка, его умения сочетать различные формы игровой (творческой и дидактической игры) и продуктивной деятельности ребенка [А. В. Запорожец, 1963].

На занятиях, проводимых с детьми дошкольного возраста, цель научиться чему-либо ставится перед ними четко, ясно и открыто. Воспитатель предъявляет к детям определенные требования; планируемый для усвоения детьми материал дозируется воспитателем.

В дидактической игре дети всех дошкольных возрастов сравнительно легче и лучше усваивают знания. Лишь дети старшего дошкольного возраста одинаково успешно овладевают новыми знаниями в игре и на специально проводимых занятиях. Эффективность обучения детей-дошкольников зависит от их отношения к учебным требованиям и от того значения, которое приобретают для них усваиваемые знания и умения. У большинства детей младшего и среднего дошкольного возраста отсутствуют устойчивые познавательные интересы. Усвоение умений и знаний слепыми детьми 3—7 лет непосредственно связано с решением актуальных для них.

В связи с этим выступает особая роль дидактической игры в дошкольном обучении. В пси совмещается игровая и познавательная деятельность, что создает благоприятные условия для активного усвоения знаний.

«Таким образом, правильное соотношение практических игровых или изобразительных действий с познавательными действиями, выполнение которых необходимо для решения учебных задач, является непременным условием успешного усвоения нового материала. Оно зависит от того, насколько актуальна и приемлема для ребенка сама учебная задача и насколько связана предметно-эмпирическая основа умственных действий с остальным контекстом деятельности ребенка» [3. М. Богуславская, 1965, с. 207].

Таким образом, умение учиться заключается в способности ребенка следить за показом, словесными указаниями воспитателя, в умении выполнять учебные требования (т. е. научиться чему-либо впрок). Воспитанник должен быть подготовлен к возможности воспринять учебную задачу, данную воспитателем принять ее как необходимость для выполнения, руководствоваться ею в течение всего периода выполнения, усвоить новый материал, уметь применять его при решении поставленной учебной задачи.

Исследование, проведенное со слепыми детьми старшего дошкольного возраста, было направлено на изучение следующих вопросов: насколько слепые дети могут подчинять свои действия правилу, слушать и выполнять указания взрослого, анализировать признаки предметов, опираясь на данные воспитателем эталоны? Могут ли дети активно оперировать в умственном плане представлениями, сопоставлять несколько фигур, правильно осуществлять их сближение и стыковку, перевертывание, сравнение с образцом? Ставилась задача выяснить также уровень овладения слепыми детьми умением группировать объекты по форме и величине, способностью пользоваться приобретенными знаниями и умениями при решении задач на ориентирование. Целью исследования было также выяснить степень и уровень сформированности организационно-волевых качеств слепых детей, наличие у них учебной или неучебной мотивации.

Для экспериментального исследования учебной деятельности слепых были созданы специальные методики. В основу их были положены задания, разработанные Научно-исследовательским институтом дошкольного воспитания АПН СССР [Л. А. Венгер, 1970; В. В. Холмовская и др., 1970]. Содержание методик будет раскрыто в каждом из последующих разделов.

1. Организационно-волевая сторона учебной деятельности слепых детей дошкольного возраста

Организационно-волевая сторона учебной деятельности слепых является наиважнейшей в компенсации слепоты. Именно активность слепого в познании, умение добиваться результата, несмотря на значительные трудности в достижении цели деятельности, обеспечивают успех в ее выполнении.

Формирование навыков и умений, необходимых в учебной деятельности, начинается в дошкольном возрасте при выполнении детьми конкретных заданий, предлагаемых им воспитателями. Дети учатся слушать и выполнять указания взрослых, работать по заданному воспитателем правилу. Для выявления особенностей формирования у слепых детей необходимых для этого качеств был разработан и проведен обучающий эксперимент.

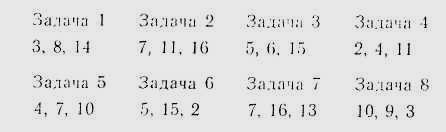

Для эксперимента были изготовлены рельефные матрицы, на которых изображены три ряда геометрических фигур (треугольников, квадратиков и кружков; квадратики и треугольники расположены друг под другом, а кружки между ними). При этом были взяты строго определенная величина геометрических фигур и расстояние между строчками, на которых расположены фигуры для более четкого их осязательного восприятия величина геометрических фигур была приравнена к размеру шеститочия брайлевского прибора; они вписывались в окружность диаметром 7 мм, что обеспечивало четкую распознаваемость и возможность осязательного различения фигур. На матрице таким образом располагалось 10 треугольников и 9 окружностей. Чтобы слепые дети с остаточным зрением могли использовать зрение в ориентировке на листе бумаги, был введен дополнительный признак опознания геометрических фигур — цвет.

После ознакомления детей с матрицами им предлагалось усвоить содержание инструкции для выполнения задания в соответствии с тремя правилами. Вот эти правила: 1) два треугольника, два квадратика или квадратик с треугольником можно соединить только через кружок; 2) линия движения пальцем должна идти слева направо и (вперед); 3) каждое новое соединение надо начинать с той фигурки, на которой кончилась линия, чтобы линия была непрерывна. Дети некоторое время упражнялись в соединении фигур по правилам, после чего им было дано 4 диктанта.

Никакой помощи детям во время выполнения заданий не оказывалось. Каждое правильное соединение засчитывалось за одно очко. Правильными являются соединения, соответствующие тем, которые были даны в диктанте.

При решении предложенного задания слепым детям приходится сталкиваться со специфическими трудностями, возникшими у них в результате слепоты (бедность пространственных представлений, слабость ориентировки, неточность и некоординированность движений тела и рук и т. д.). Чтобы слепые дети могли выполнить задания, их надо было ознакомить предварительно со спецификой проводимой работы, рельефным материалом, со способами выполнения задания, что не нужно зрячим Детям.

Сначала необходимо было проверить, способны ли Дети узнать геометрические фигуры, данные им на матрице. Знание таких плоских геометрических форм, как круг, треугольник, квадрат, входит в программу обучения слепых детей. Однако осязательное знакомство с ними происходило на наглядном дидактическом материале—на предметах, мозаике, строительном материале, имеющем грани в виде треугольников, квадратов, Кругов и прямоугольников. Узнавание их в рельефном изображении являлось для детей повои задачей. Детей следовало предварительно научить узнавать известные им геометрические формы в рельефных контурных изображениях. Для этого были проведены специальные групповые занятия.

Наиболее трудоемкой задачей является формирование у детей представлений о взаимном расположении геометрических фигур на листе бумаги, умения четко и безошибочно ориентироваться в приготовленной матрице. Для этого проводились специальные тренировочные занятия, способствующие запоминанию расположения фигур, переведению этих знаний в умственный план, в план представлений. Такие упражнения в различных вариантах были проведены с каждым из воспитанников индивидуально.

Ориентировка детей на предложенной матрице предполагала практическое овладение ими расположением геометрических фигур, умением словесно передать и удержать в представлении взаимное расположение фигур. Для этого было также проведено специальное занятие. Воспитатель предлагал детям сказать, что находится выше или ниже круга, ниже или выше треугольника или квадрата, и проверить правильность своего ответа. После такой проработки элементов задания можно было считать, что каждый из детей четко мог представить расположение фигур на бумаге.

Слепые дети дошкольного возраста не пользуются карандашом, не могут рисовать. Поэтому техника выполнения задания представлялась им довольно трудной. Попытки научить детей соединять карандашом рельефные фигуры оказались нерациональными для данного задания, так как дети читают рельефный рисунок правой рукой, той же, что и пишут. Однорукое же чтение рисунка не обеспечивает в дошкольном возрасте полноценного его восприятия. Техника соединения геометрических фигур отрабатывалась индивидуально с каждым из детей: соединение осуществлялось простым перемещением пальца правой, осязающей, руки. Одновременно дети упражнялись в умении передвигать руки слева — направо.

В предварительных занятиях дети выучивали три основных правила соединения между собой геометрических фигур и закрепляли в практических действиях.

Таким образом, решение предложенных задач слепыми детьми требовало преодоления вторичных нарушении, связанных со слепотой, а именно -— преодоления трудностей ориентировки в пространстве, создания пространственно-геометрических образов па основе осязания, закрепления их в представлениях памяти и, наконец, овладения техническими навыками соединения.

При осуществлении этого задания важным моментом является формирование мотива выполнения задания. Если для зрячего нарисовать «узор» для мамы является ясным и понятным мотивом, то для слепого он непонятен и просто бессмыслен. Надо было показать ребенку значение выполнения этого задания как средства подготовки его к будущей учебной деятельности в школе. Необходимо было также провести словарную работу, проверить правильность понимания детьми содержания употребляемых слов. У детей было своеобразное пони-манне смысла слова «соединить». В тренировочных упражнениях дети не проводили линию от одной фигуры до другой, а укладывали палец так, чтобы он соединял две фигуры. Они выворачивали руки, поворачивали бумагу и т. д. Поэтому нужно было разъяснить детям, что в данном случае необходимо понимать под словом «соединить», показать, что существует линия, благодаря которой можно «соединить» две фигуры.

После проведения описанной выше предварительной работы детям были предложены четыре проверочных диктанта. Три из них проводились индивидуально с каждым воспитанником и только четвертый диктант был групповым.

На матрице было нарисовано по 10 треугольников и квадратов и 9 кружочков; следовательно, в каждом из диктантов можно выполнить 9 соединений и набрать 9 очков.

Анализ выполнения этого задания слепыми детьми показывает, что с ним могли справиться только слепые дети с нормальным интеллектом, не имеющие наряду со слепотой каких-либо отклонений в психическом развитии.

Из 70 детей старшего дошкольного возраста только 49 человек (70%) приняли и поняли задание, тогда как остальные к выполнению задания не приступали. Слепые дети старшего дошкольного возраста Уфимского

детского дома, где это исследование проводилось в 1974 г., дали типичную картину выполнения этого задания. На их примере мы и будем проводить его анализ. Из 13 детей старшего дошкольного возраста не приняли и не поняли это задание. Эти дети наряду со слепотой имеют различную степень олигофрении или глубокие задержки психического развития.

Из 7 слепых детей с нормальным интеллектом с первым диктантом полностью и без ошибок справились двое, со вторым также двое, с третьим и четвертым по 5 человек. Это свидетельствует о том, что слепые дети старшего дошкольного возраста могут успешно овладеть элементами учебной деятельности. (Следует в этом случае принять во внимание тот факт, что исследование проводилось в сентябре 1974 г. — в самом начале работы по программе подготовительной группы.)

Эксперимент показал также необходимость проведения большой индивидуальной подготовки, на основе которой появляется возможность фронтальной работы и выполнения коллективных заданий слепыми детьми старшего дошкольного возраста. Анализ четвертого диктанта, проведенного фронтально в группе детей из 7 человек, показал, что 5 из них без единой ошибки справились с работой.

Решение слепыми детьми этого задания показало большие индивидуальные различия в ориентировке на листе бумаги, в движениях, и умении запомнить правила и применять их на практике. Разберем особенности деятельности детей применительно к этим моментам.

Работа по правилу — это один из основных приемов в деятельности слепых дошкольников, которому они обучаются начиная с усвоения элементарных правил при лепке, конструировании и в игре. Умение работать по правилу является важной предпосылкой в освоении продуктивной и трудовой деятельности.

Правильное выполнение предложенного задания требовало от слепого ребенка руководствоваться сразу тремя правилами, и это предъявляло к памяти детей значительно большие требования.

При индивидуальной подготовке детям требовалось различное количество повторений правил для их запоминания.

Наибольшее количество ошибок вызвало выполнение правила движения руки слева — направо, что свидетельствует о трудностях, возникающих у слепых, когда им надо выдерживать направление движения пальца при соединении фигур, о слабой ориентировке детей на листе бумаги и о недостаточно развитом контроле за движениями своей руки.

Наблюдение за работой детей показывает также, что значительное количество ошибок, сделанное детьми на первое правило (соединение треугольников и квадратов через круг) также может быть объяснено слабо развитой ориентировкой и неточным кинестетическим анализом движений руки: дети промахивались, проводили пальцем мимо кружка. Например, Андрей П. говорит: «Надо через кружок к квадратику», а пальцем ведет мимо и считает, что выполнил задание. Это говорит также о некритическом подходе детей к своим действиям, о том, что они считают словесное знание и словесное решение задачи окончательным и правильным решением, тогда как в данном эксперименте требовалось не только уме-Яне удерживать в памяти правила, воспроизводить их, но и практически применять.

В процессе работы выявились различия в работоспособности слепых детей и характере их деятельности. Так, Андрей П. медленно входит в работу, но успехи его от одного диктанта к другому заметно улучшаются. Он с трудом застегивает пуговицы, крючки и т. д. Выполнение задании на точную двигательную ориентировку требует от нее значительной затраты энергии, и поэтому за первым довольно хорошо выполненным диктантом последовали все более ухудшающиеся решения в последующих трех. Следовательно, трудности выполнения задания приводили к тому, что дети произвольно упрощали свою деятельность, и фактически ими была сделана только часть задания.

Выполнение слепыми детьми экспериментального задания показало, что в их учебной деятельности имеются как черты, свойственные зрячим, так и обусловленные слепотой. В мотивации учебной деятельности также проявились и те и другие черты. Слепые дети не могли принять в качестве мотивации обучения «рисовать узор». Эти дети руководствовались более сложной мотивацией, связанной с подготовкой к школьной

жизни.

Дети выполняли задание, которое они считали важным средством подготовки к учебной деятельности в школе, т. е. нацеливались на усвоение материала впрок. Однако стойкость мотивов была у детей различной. Так, у Гульдар Б. из-за трудностей, возникающих при координации движений, мотивационная установка изменилась после выполнения первого задания. Об этом свидетельствуют ее высказывания после первого диктанта, в которых она отмечала, что все задания уже выполнила. Ухудшение результатов при проведении последующих диктантов указывает также на снижение интереса к выполнению задания. Эти факты свидетельствуют о том, что предложенная экспериментатором сложная деятельность недоступна для девочки. Она разбивает ее на более простые составляющие элементы и удовлетворяется решением лишь одной задачи, одного элемента деятельности. Девочка не может усвоить сложную систему соподчинения действий при выполнении предложенной ей деятельности. Каждое действие становится для нее деятельностью и мотивируется отдельно. Таким образом, мануальные трудности привели в данном случае к изменению мотивации, к ее снижению, т. е. к распространению мотивации па выполнение не всего задания, а лишь на его часть.

У Вадима С. она оказалась более действенной. В случае, когда экспериментатор нацеливал ребенка па преодоление трудностей, он весь собирался и, улыбаясь, говорил: «Давайте я буду решать трудные задачи». Такое же желание решать трудные задачи, пробовать па них свои силы было у Вани В. и Оли II. Следовательно, у слепых детей уже имеется не только желание что-то выполнить по заданию воспитателя, но и пробовать свои силы при решении трудных для них задач, испытать свои силы п возможности при самостоятельном выполнении задания и получить за это похвалу от взрослого.

В этом эксперименте можно было наблюдать случаи, когда слепой ребенок мотивировал свою деятельность как стремлением подготовить себя к школе, так и менее общим мотивом — выполнить задание воспитателя, выступающего в роли учителя.

Готовность эмоционально-волевой сферы ребенка к школьному обучению выявляется в умении подчинить своп действия, с одной стороны, требованиям воспитателя, а с другой — требованиям задания, правилам работы. Все это характеризует определенную степень овладения детьми учебной деятельностью, их умения соподчинять различные задания.

В предложенном детям задании имелась конкретная задача, исходящая от воспитателя, который выдвинул перед ними требование последовательно соединять геометрические фигуры при использовании трех правил соединения. Ребенок должен был в данном случае осуществить сложное совмещение двух задач. Успешное решенне этих задач слепыми детьми в конечном счете в 5 случаях из 7 без единой ошибки характеризует возможность соподчинения у детей старшего дошкольного возраста различных по сложности задач. В этом случае не наблюдалось различия между слепыми и зрячими детьми.

Различие возникает при осуществлении самого процесса учебной деятельности, т. е. в методах преподнесения учебной задачи и способах ее осуществления детьми. Для того чтобы слепые дети могли выполнить задания, необходимо было перевести плоскостные изображения в рельефные, доступные осязательному восприятию, что особенно важно, сформировать па ослопе осязания модель деятельности, включающую в себя пространственные представления поля деятельности и представления движения руки, контролируемой осязательными и проприоцептивными восприятиями. Выполнение этого задания слепыми с неизбежностью требует большего времени по сравнению со зрячими, так как включает в себя выполнение такого сложного задания, которое обеспечивало бы создание в памяти поля деятельности на основе осязания, что не требуется делать зрячему, постоянно имеющему перед глазами целостную картину матрицы. Это замедляет весь процесс развития слепых детей, начиная с формирования целенаправленного осязания п создания представлений на его основе и кончая формированием высших познавательных процессов.

Проведенный эксперимент показывает возможность овладения слепыми детьми старшего дошкольного возраста на достаточно высоком уровне знаниями, необходимыми для осуществления учебной деятельности в условиях специальной школы для слепых детей.

2. Использование слепыми детьми геометрических эталонов в процессе восприятия учебного материала

Второе задание, предложенное слепым детям в нашем эксперименте, позволяет проанализировать овладение ими геометрическими эталонами и умение использовать их при анализе осязательно воспринимаемых рисунков.

Для проведения эксперимента были изготовлены рельефные рисунки и рельефные геометрические эталоны (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Рисунки, приготовленные для выделения геометрических эталонов в задании, передают основную форму предметов схематично, без лишнего детализирования. Размер рисунков также являлся оптимальным для осязательного восприятия. Рисунки и геометрические эталоны были переведены в рельефное изображение и раскрашены, что облегчало детям с остаточным зрением задачу выделения и фона рисунков, эталонов. Раскраскa не подсказывала детям готовые решения, поскольку геометрические эталоны и геометрические формы в рисунках были покрашены в разные цвета. Кроме того, одна и та же форма, встречавшаяся в рисунке, была покрашена в разные цвета. Детям предъявлялись 9 рельефных рисунков, в которых должны быть найдены следующие геометрические эталоны: в изображении птицы — круг, треугольник, овал; в изображении автобуса — круг, квадрат, прямоугольник; в изображении стрекозы— треугольник, овал; в рисунке рыбы — овал, треугольник, прямоугольник; в рисунке Самоделкина — квадрат, овал, прямоугольник; в изображении подъемного крана — овал, треугольник, квадрат; в изображении мальчика — круг, квадрат, прямоугольник; барсука— прямоугольник, треугольник; в рисунке женщины с мячом — круг, треугольник, прямоугольник.

Максимальный балл равен 25 очкам. Реальный балл, полученный каждым ребенком, равен разности между максимальным баллом (25) и количеством ошибок. Ошибкой считалась неправильно отмеченная геометрическая фигура и неотмеченная нужная фигура.

Сначала экспериментатор вместе с ребенком проводил анализ одного из рисунков. При этом ребенок знакомился с возможностью использования различных геометрических эталонов при рельефном изображении предметов. Вместе с экспериментатором дети отыскивали в рисунке геометрические эталоны, которые были использованы в данном рисунке и нарисованы под картинкой.

Предварительная работа, проведенная с каждым слепым испытуемым индивидуально, включала в себя 4 вида деятельности: 1) опознавание и называние эталонов, 2) опознавание рельефного рисунка, 3) обследование и знакомство с рельефным рисунком, 4) обучение выделению геометрических эталонов в рисунке на примере изображения кошки.

Обследование и знакомство детей с рисунком проводились вне зависимости от того, узнал или нет ребенок в рисунке реальный, знакомый ему предмет, поскольку дети не анализировали его, не пытались выделить его составные части. Поэтому содержание каждого рисунка анализировалось экспериментатором вместе с ребенком.

Исследование проводилось с теми же 70 детьми старшего дошкольного возраста, которые решали первое задание. Из них 49 детей не удалось включить в решение задания. Анализ будем проводить па примере группы детей из Уфимского детского дома.

Из 13 только 7 слепых детей подготовительной группы были с нормальным интеллектом. Остальные слепые дети с множественными дефектами задачу не приняли.

Все 7 детей различали геометрические эталоны, однако только круг, квадрат и треугольник называли правильно, другие же два, при правильном различении, отождествляли с названием предметов, имеющих их форму. Так, Оля И. овал называла яичком, Гульдар Б.— огурчиком. Все дети называли прямоугольник кирпичиком. Для нашего эксперимента было важно не называние фигур, а их различение и узнавание в рельефном рисунке, поэтому все подобные определения геометрических эталонов считались правильными.

Дети не могли ставить на матрице знак, отмечающий их решения, поэтому они должны были ощупать рисунок, отыскать в нем эталоны, назвать их и показать пальцем.

Прежде чем приступить к выделению эталонов, слепые дети обследовали рисунки и пытались узнать в них знакомые предметы. Из 3 рельефных рисунков правильно было узнано только 8. Этими рисунками оказались изображения рыбы и птички, т. е. предметов наиболее простой формы из всех предъявлявшихся.

Большинство рисунков не были узнаны слепыми детьми.

Рассмотрим результаты деятельности детей по выделению из этих рисунков геометрических эталонов.

Анализ выделения геометрических эталонов показывает, что 86% (150 из 175) эталонов дети правильно нашли и назвали. При анализе рисунка рыбы из 21 возможного правильного решения дети дали 17. В рисунке рыбы дети должны были найти овал, прямоугольник и треугольник. Все безошибочно нашли овал; 3 ошибки были сделаны на узнавание прямоугольника и одна — треугольника. Эти ошибки можно объяснить тем, что выполнив рельефное изображение плавников рыбы — прямоугольные плавники были слишком малы для осязательного восприятия и воспринимались детьми как опалы.

Из 21 возможного правильного решения при осязательном восприятии рисунка птички дети в 20 случаях правильно выделили геометрические эталоны. Одну ошибку можно было объяснить неумением ребенка распознать в теле птички овал. Эта трудность была связана с тем, что линии овала перекрывались крыльями. Поскольку рисунок птички предъявлялся последним, здесь положительно сказался опыт детей по предшествующему выделению, эталонов.

При анализе рисунка стрекозы из 14 возможных правильных решений дети смогли в 13 случаях выделить геометрические эталоны.

Ошибочное решение принадлежало Лене С. Девочка имеет остаточное зрение н старается им пользоваться, не опираясь при этом па осязание при распознавании предметов. Однако оно не позволяет ей получить правильный н четкий образ. В результате девочка допустила 8 ошибок.

В рисунке барсука из 14 геометрических эталонов дети выделили правильно 13. В рисунке женщины с мячом детьми была сделана также ошибка.

Наиболее трудными для детей оказались рисунки мальчика и Самоделкина. Эти рисунки по сравнению с ранее описанными более перегружены пересекающимися линиями. Кроме того, выделение такого эталона, как квадрат, из рисунка мальчика требовало от детей знания закона перспективного изображения и умения читать рисунки, изображенные в перспективном изменении, а выделение круга (солнце) предполагало умение ребенка вообразить, представить недостающую половину солнца, закрытую занавеской. Все это оказалось для слепых детей недоступно как и при выделении ими геометрических эталонов в рисунке Самоделкина, где ошибки были вызваны неудачным изображением ботинок (овалы). Большинство детей не смогли выделить в этом рисунке именно овал.

Таким образом, слепые дети сумели правильно выделить в рисунках значительное количество геометрических эталонов, что свидетельствует об их способности.

Поскольку дети до этого не обучились чтению рельефных рисунков, была высказана гипотезу о том, что с этим заданием слепые дети не справятся. Однако исследование показало, что чтение, осмысливание рельефных рисунков, их понимание и соотнесение с реальными предметами, с одной стороны, и выделение в рисунке геометрических эталонов — с другой, не однозначны. Выделение геометрических эталонов предложенных заданием рисунках возможно без осмысливания всей изображенной ситуации. Здесь имеются два различных типа выделения геометрических эталонов из рисунков: при понимании и непонимании рисунка.

Наибольшие трудности понимания смысловой стороны сюжетной картинки вызывали у слепых детей изображения барсука и мальчика, лежащего в кровати. Ни одни ребенок не узнал этих рисунков. Даже после рассказа, показа п анализа рисунков дети не смогли самостоятельно разобраться в рельефном изображении сюжетов. Трудности осязательного восприятия слепыми детьми этих картин вызваны перспективным изображением фигур, рассчитанным на зрительное восприятие пли знание законов изображения перспективы, а также перекрытием контура основных фигур ближестоящими предметами. Эти эталоны не имели полного замкнутого контура, и недостающую их часть ребенку необходимо было представить. Все это требовало от детей понимания сюжета, четкого представления изображаемых предметов, знания их формы из прошлого опыта. В рисунке барсука животное изображено в пальто и ботинках.

Выделение эталонов в этих двух рисунках слепыми детьми осуществлялось путем отыскивания различных замкнутых геометрических фигур. В рисунке барсука все дети выделили треугольник; ими не было сделано ни одной ошибки; 6 человек из 7 нашли и указали на остроугольный треугольник (в изображении носа барсука). Однако дети выделяли также треугольник, образованный на рисунке линиями, изображающими окно и воротник. Этот эталон (треугольник) не входит в смысловую ситуацию данной картины и не может служить элементом изображения предмета. Анализ подобных решении задания показывает, что выделение детьми эталонов носили формальный характер и не оказывает развиваю влияния на них. У детей не происходит совершенствование восприятий предметов, уточнении их форм. Восприятие геометрических эталонов происходит в таких рисунках не как выделение части из целого, объединенном) смысловым содержанием, а как выискивание отдельных paзрозненных известных детям геометрических форм. Таким образом, в подобном выделении эталонов не заложена возможность восприятия предмета с новых его сторон. Поэтому выделение возможно только тогда, когда геометрический эталон представлен полной непрерывной линией. Такими являются в картине «Барсук» стекла окна и изображение носа. Этим объясняется и тот факт, что все дети справились с выделением этих двух эталонов (прямоугольник и треугольник).

Что касается восприятия изображения спящего мальчика, то при выделении эталона таким же способом дети натолкнулись на значительные трудности. Правильно выделенным эталоном 5 детьми из 7 оказался прямоугольник. Как правило, дети показывали на коврик, который при зрительном решении задания должен был бы быть обозначен как квадрат. Только трое детей смогли выделить круг.

Сережа Ж. указал па солнце (данное в рисунке полукругом), Вадим С. — па i олову мальчика, Андрюша П. — также на голов)' мальчика. Вадим С, Андрюша П., Ваня В. при показе коврика один раз называли его кирпичиком, а другой — квадратиком. Оля Н. и Лена С. смогли разглядеть квадрат в части окна. Таким образом, выделение геометрических эталонов в этих рисунках осуществлялось не выделением части из смыслового целого, а в процессе нахождения единичных знакомых фигур среди сложного конгломерата линий и фигур.

Два из предложенных детям рисунка (рыба и птичка) были узнаны несколькими детьми. Последующее обследование и осязательное знакомство с их рельефным изображением показало, что дети могли не только с интересом разглядывать и ощупывать рельефы, но и называть их части. Это свидетельствовало о том, что простое, без излишнего детализирования рельефное изображение может быть понято слепыми детьми дошкольного возраста и соотнесено с объемным живым представлением, известным им из их практики игры с игрушками, изображающими этих животных.

Процесс выделения геометрических эталонов в этих рисунках был иным, требующим вычленения из смыслового целого части фигуры и идентификации ее с геометрическим эталоном. Таким образом в этой группе работали двое детей: Вадим С. и Сережа К. Они ощупывали тело рыбы и говорили: «Брюшко у рыбы как овальное, а хвостик остренький, как два треугольника». Ощупывая плавники, они определили их как кирпичики не по их начертанию, а по смысловой догадке. Так, Вадим С. сказал: «А это, должно быть, плавники, они у наших рыбок из счетного материала, на кирпичики с полосочками похожи».

При выделении геометрических эталонов при наличии целостного, хорошо представляемого предмета дети опираются не только на анализ самого рисунка, но и на ранее сформировавшиеся представления изображаемого тела. В рисунке рыбы рельефное изображение плавников было очень нечетким, поэтому правильное решение поставленной задачи было связано с анализом не рисунка, а указанного в нем реального предмета, его представления. Если же это представление было очень нечетким или очень конкретным и не могло быть связано с его обобщенной формой, то выделения обобщенного эталона не происходило.

Именно это мы и могли отметить у детей при выделении прямоугольника и отождествлении его с формой нижних плавников.

3. Развитие дифференцированных представлений и умения оперировать ими в умственном плане как условие компенсации слепоты

Третье экспериментальное задание было направлено не только на исследование у слепых детей наличия представлений геометрических фигур-эталонов, характерной особенностью которых была бы их расчлененность, дифференцированность, но и на изучение умения детей оперировать ими в умственном плане.

Для успешного решения этого задания слепые дети должны были расчленить целостный образ геометрических фигур на его составляющие части, «увидеть» их в предложенных экспериментатором разнообразных частях геометрической фигуры.

Для этого были изготовлены рельефные матрицы с изображением фигур различно/! геометрической формы. Дети должны были выбрать из них такие, из которых можно сложить круг пли квадрат определенной величины. Изображение образцов давалось в верхней части листа, ниже были расположены фигуры, которые могут служить в качестве частей образца.

Замедленность осязательного восприятия и быстрая утомляемость воспитанников потребовали длительных перерывов в работе, увеличили время, необходимое для выполнения задания.

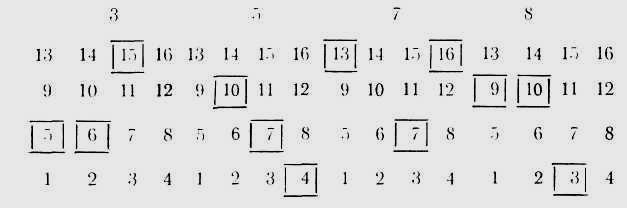

Было отобрано 6 задач (по 2 на каждое из усложняющихся решений). Дети должны были составить квадрат и круг из 2, 3 и 4 частей. Чтобы осуществить правильный отбор деталей, дети должны уметь мысленно выполнить ряд перцептивных действий по сопоставлению между собой нескольких фигур, их сближению, стыковке, перевертыванию, соединению и сличению с образцом. Умение осуществить эти операции при опоре на наглядный материал, удержать в представлении полученную из частей фигуру, сравнить ее с образцом свидетельствует о высоком уровне развития моделирующих перцептивных действий ребенка. Для упражнений в расчленении геометрических фигур и нахождении их частей были проведены специальные занятия.

Предварительное обучение детей выделению и нахождению частей квадрата и окружности показало, что многим слепым детям еще необходимо практическое действование, практическая проверка и контроль своего решения. Поэтому кроме нарисованных частей эталонов слепым детям предлагались вырезанные из картона те же части эталонов, что давало им возможность практически выкладывать фигуры и проверять таким образом правильность своего решения.

Практическое складывание фигур для слепых имело свои трудности, причина которых лежит в плохом развитии у них ручных умений. В некоторых случаях дети могли правильно назвать фигуры, составляющие эталон, и словесно объяснить свое решение, а сложить фигуры из правильно набранных частей не смогли.

Наибольшее количество правильных решении равномерно распределилось между группами задач: 1, 3. Дети правильно выбрали детали в задаче.

Из 126 возможных очков дети набрали 78 (т. е. примерно 62%), что свидетельствует о том, что все-таки большее число правильно выбранных частей фигур относится к более легким, оцениваемым меньшим баллом хотя различие в решении легких и более трудных зада' незначительное (69—62% ).

Для выяснения особенностей работы слепых детей по предложенному заданию следует сравнить решения с правильно выбранными деталями и правильно составленными фигурами.

Правильных словесных выборов частей эталонов было 29 из 42 возможных, а правильных практических решений только 23. При решении более простых задач (1) имеет место соответствие умственных и практических решении, а расхождение возникает в более сложных задачах. Особые трудности при практическом решении возникали в задачах 5 и 6, где дети, правильно выбрав составные части, не справились с практическим сложением из них геометрических эталонов.

Слепые дети выполняли задания тремя способами, в основе которых лежат различные принципы работы.

Первый способ работы слепых детей характеризуется наличием целостного образа геометрической фигуры, которую им необходимо будет составить из частей. Имея в представлении целостный образ геометрического эталона, дети узнают и могут показать и квадрат и круг, но у них нет еще четкого представления о соотношении составляющих их частей как по форме, так и по величине. Поэтому работа их идет более успешно в ходе практического примеривания вырезанных частей с опорой на конкретный рельефный рисунок геометрической формы. Здесь имеет место процесс становления, образования динамичного образа.

При решении задания 1 Ваня В.. последовательно ощупав 6 частей эталонов данных ниже рисунков, уверенно выбрал 2 треугольника, составляющие квадрат. Мы предложили из точно таких же вырезанных из картона частей сложить квадрат. Ваня нашел их и сложил правильно, пользуясь рельефно начерченным квадратом как трафаретом, в который и укладывал эти треугольники. Так же легко, с первого выбора, он решил и задание 3 как в практическом, так и в умственном плане. В задании 2 Ваня В. в рельефном рисунке сперва не смог выбрать правильно части круга. Тогда ему были предложены вырезанные части. Он нашел те же выбранные им ранее фигуры и пытался их сложить в круг. Наложил сначала большую часть в рельефную схему, а потом стал к пей прикладывать неверно выбранную часть. Она перекрыла уже имеющуюся часть фигуры, по все же у мальчика получился заполненный круг.

Надо было вместе с ним уточнить задание, показать необходимость стыковки частей эталона, а не их перекрытия. После этого разъяснения Ваня В. продолжил работу путем проб и ошибок — путем практического прикладывания их к имеющемуся трафарету. После четвертой пробы он правильно подобрал недостающую часть.

Задачу 3 Ваня В. решил очень быстро и правильно. Выбор первой составной части геометрического эталона осуществлялся по величине, т. е. по несущественному для данного решения признаку. Однако, так- как первая часть была выбрана правильно, он сумел подобрать к пей и две остальные части.

В правильном решении задачи трудно увидеть, каким способом осуществлялся подбор следующих составных частей эталона. Он мог быть результатом правильного понимания и представления сочленения частей фигур на основе выделения несущественных признаков (в данном случае величины), но мог быть и результатом случайного подбора..

Практически составить эталон из выбранных частей оказалось Вале В. труднее: две фигуры он уложил правильно, а третью стал накладывать на большую. После вопроса: «Ты все сделал правильно—.Баня В. еще раз ощупал круг и передвинул неправильно положенный сегмент на соответствующее ему место.

С задачей 4 Ваня В. самостоятельно не справился. Первоначально ни выделил три части фигуры и попытался их уложить в квадрат, но не смог и отбросил все. Отказался работать. Экспериментатор старался успокоить его, поддержать: «Ваня, ты все до сих пор сделал правильно, с этим заданием ты тоже справишься. Покажи, какие еще возможны варианты. Вспомни, как составлялся квадрат при тренировках». Ваня В. снова начал работать. Правильно выбрал фигуры. однако долго не мог уложить их в рельефный квадрат. Далее сдвинул два квадрата вниз, недостающую часть положил сверху.

Таким образом, первый способ выполнения задания детьми свидетельствует о том. что целостного представления о возможном сочленении выбранных двух частей у них нет. В практическом примеривании оно только создается.

При этом способе ориентировки ребенок опирался на первую, случайно выбранную часть эталона, подбирая к нему недостающую часть. Поскольку правильное решение задачи состояло в умении «увидеть» членение единого целого эталона на его части, то выбранный принцип решения был уже неверен; правильное решение могло оказаться лишь случайным.

Практическое составление целого эталона из правильно выбранных частей слепыми детьми показало сложность процесса формирования понимания и представления об их соединении.

Практическая работа по созданию динамичных и четких представлений о возможных вариантах составления даже таких простых геометрических фигур, как квадрат и круг, на основе осязательного восприятия требует значительно большей продолжительности. Нужна более длительная отработка различных вариантов сочленения частей на основе практического осуществления их анализа.

Работа слепых детей по составлению эталонов из частей показывает, что образы этих выученных эталонов и их составляющих очень косны, малоподвижны, статичны, что связано с малой вариативностью их практического опыта. Об этом свидетельствует желание детей свести решение всех задач к способу, который у них был закреплен ранее в результате выполнявшейся работы с определенным видом мозаики, в которой имелись только треугольники и квадраты. Выученный ранее способ решения, ставший стандартным, был использован постепенно, после нахождения не менее чем 5 раз вариантой решении, у детей появлялось стремление к самостоятельному оригинальному решению.

Второй способ работы слепых детей, имевший место при выполнении задания, основан па наличии в представлении детей достаточно четких образов геометрических фигур, но недостаточно четкого понимания и представления соотношений составляющих их частей по величине и форме. При таком способе работы решение осуществляется в процессе практического примеривания соотнесения конкретных частей с целостным образом, уже имеющимся в представлении.

Примером выполнения задания такого типа является работа Лены С, Вадима С, Оли II., Сережи Ж-, таким способом работал и Ваня В. при решении задачи 5, уже описанной выше.

Сережа Ж., 6 лет 4 мес, диагноз — альбинизм. Vis — OD — 0,07, OS — 0,05. При выборе фигур и выполнении практических действий использует остаточное зрение.

При решении задачи 2 сначала отмстил фигуры, которые, по его мнению должны составить целый геометрический эталон. Однако одна из них оказалась неверной (полукруг). Из вырезанных взял их же и стал конец полукруга вставлять в сектор. Не получилось, отбросил. Взял правильно выбранную часть, ощупал ее, концентрируя внимание на недостающем секторе. Стал ощупывать остальные части, нашел правильную, стал складывать из них круг. Трудности практического сочленения были вызваны сложностью анализа кривизны сектора, так как она была недостаточно четко выраженной для слепого ребенка.

Наиболее характерным для решения задач вторым способом является наличие у детей осязательного целостного образа всей фигуры, создании в умственном плане образа недостающей части фигуры на основе практического действования и сличения с имеющимся образом представления.

Третий способ работы, имеющий место у слепых Детей, основан на решении задач с опорой на рельефный Рисунок составных частей. Примеривание их осуществлялось уже не в практическом, а в умственном плане, в плане представлений, т. е. при наличии четкого образа только целостной геометрическом фигуры, но и возможных ее составляющих частей, их соотношений. Этот способ решения был отмечен лишь у нескольких слепых детей. Однако и у них он наблюдался лишь при выполнении отдельных заданий.

Приводим типичный пример.

Вадим С 6 лет 9 мес, vis — О. диагноз— анофтальм.

Задача 5 — составить квадрат из 4 частей. Вадим С. ощупывание сначала эталон (квадрат), который надо составить, потом части, предложенные ниже эталона. Выбирает сначала два прямоугольника. Спрашивает: «А где еще такие же, чтобы получился квадрат?» Еще раз ощупывает все данные 6 частей: «Пет больше! Значит, не годится! Возьмем эти (отмечает сначала два пятиугольника, а потом два маленьких треугольника). Сейчас подумаю! Л, знаю! А можно мне сложить?» Складывает правильно.

Выполняя задачи. Басим С. старательно и активно осязательно анализирует целые эталоны и их составные части. Сохраняет в памяти составные части и примеривает их к образцу-эталону, т. е. он умеет оперировать образами представлений в умственном плане.

В отличие от зрячих, которые могут одновременно держать в поле зрения и сам эталон, который необходимо составить из частей, и его части, слепой должен все это держать в своей памяти. Поэтому для правильного решения задания даже с опорой на осязательное восприятие рельефных эталонов или их частей от ребенка требуется умение держать в памяти всю систему целостных эталонов и различных способов их составления из частей. Поэтому так важен здесь хорошо развитый практический синтез — способ сближения, контроля и объединения, синтезирования разрозненных частей.

Анализ работы слепых детей с этим заданием показывает, что способ практического сочленения и выкладывания геометрических эталонов из различных составных частей должен оставаться в арсенале слепого дошкольника значительно дольше, так как он способствует созданию более детального, прочного и динамичного целостного образа всего задания, позволяет укрепить и развить образы представлений памяти, осуществлять оперирование образами. Осуществление такого способа выполнения задания является более трудоемкой работой и требует проведения с детьми не только большого количества тренировочных занятий, но и качественно иных,

направленных па запоминание пространственных представлении, па перевод практического действия и умственный задачи. Только такое решение позволяет слепому успешно справляться с заданием, и в этом состоит суть компенсаторного пути решения задания.

4. Формирование умения использовать систему геометрических эталонов

при решении учебных задач как средство компенсации слепоты

Для исследования уровня овладения слепыми детьми систематизацией по форме, по величине был проведен эксперимент, в котором от детей требовалось не только владение классификацией эталонов по форме и величине, но и умение самостоятельно отыскать на матрице и определить положение предложенных фигур, учитывая как их форму, так и величину.

В эксперименте со слепыми детьми было необходимо сначала провести подготовительные работы, заключающиеся в ознакомлении детей с новыми плоскими геометрическими фигурами. Слепые дети не были знакомы с пятиугольниками, шестиугольниками и трапециями.

В течение нескольких занятий (было проведено по 3 занятия на каждую новую фигуру), проведенных со слепыми детьми старшего дошкольного возраста, они научились узнавать названия фигур и выделять их из группы других.

Анализ процесса различения новых плоских геометрических фигур по форме показал, что трудности разграничения их с помощью осязания возникают лишь при восприятии самых маленьких пяти- и шестиугольников. Распознавание их осуществлялось путем счета углов и сторон — по примеру, данному им в процессе проведения подготовительных занятий. При распознавании и различении трапеции и квадрата трудностей не возникало. Дети легко отличали «правильную», как они называли квадрат, фигуру от «неправильной»—трапеции.

Классификацию плоских геометрических фигур дети проводили на фигурах, вырезанных из брайлевской бумаги, по величине и форме, точно соответствующих тем, которые имеются в задании.

Они должны были не только выбрать группу фигур по форме, но и расположить фигуры по величине. На основе уже проведенных тренировочных занятий по классификации фигур по форме лети смогли справиться с задачей. Una пыла четко разделена на дне части, решение каждой из которых оценивалось экспериментатором. Правильное выполнение, поощрение, похвала и подтверждение правильности выполнения слепыми детьми первой части задачи являлись необходимым условием выполнения второй. Кроме того, в процессе выполнения детьми подготовительных задании у них создавалась уверенность в возможности выполнить н более сложные задания. Поэтому необходимо было добиваться правильного выполнения каждой части задачи, поддерживать усилия слепого ребенка на должном уровне, помогать ему, показывая различные способы решения задач, основанные на анализе отличительных осязательных признаков фигур.

Предварительные тренировочные занятия проводились с детьми индивидуально и до тех пор, пока они не научались классифицировать предложенные им фигуры по форме, проводить сериацию по величине без ошибок. С учетом индивидуальных их особенностей с детьми нужно было провести разное количество занятий. Часть детей правильно выполняла задания уже после первого объяснения экспериментатора, тогда как с другими необходимо было провести 4—5 тренировок, прежде чем они могли начать безошибочно выполнять предварительные задания.

Выполнение подготовительных работ подвело слепых детей к возможности решения всего задания, которое требовало от них определения места расположения различных геометрических фигур на специальной рельефной матрице. Дети должны были учитывать при этом соотношение формы и величины фигуры. Однако выполнение задания требовало также умения слепого ребенка ориентироваться на листе бумаги, четко представлять расположение пустых и заполненных клеток. Поэтому специально проведенное предварительное занятие было посвящено ознакомлению слепых детей с самой матрицей и с фигурами, нарисованными на ней, их формами.

Важным моментом явилось практические овладение правилом расположения фигур на .матрице, что достигалось в ходе осуществления слепыми детьми классификации фигур по величине и по форме непосредственно на самой матрице: дети практически выкладывали различные геометрические фигуры в пустых клетках. Это требовало длительной работы по созданию на основе осязания у слепых детей четкого представления о самом пространственном поле, где они будут выполнять задание.

Для решения задания слепым детям давались вырезанные геометрические фигуры, которые они должны были вкладывать в соответствующую ей пустую клетку матрицы. После этих подготовительных работ вместе с. детьми анализировался образец решения.

В основном эксперименте дети должны были решить 8 задач, в каждой из которых требовалось определить место трех геометрических фигур в соответствии с их формой и величиной. Решение было правильным, если дети помещали геометрические фигуры в следующие клетки.

Анализ решения этого задания слепыми детьми показал, что, несмотря на проведенную большую подготовительную отработку всех отдельных элементов, составляющих задание, ни один из слепых воспитанников не смог решить правильно все 8 задач. Однако анализ процесса выполнения задания показал, что во всех задачах имелись отдельные правильные решения. В общей сложности из 168 возможных правильных решений в 97 случаях дети верно пометили геометрические фигуры на матрице, что составляет около 58% от всех решении.

В процессе работы над 8 заданиями дети постепенно упражнялись в определении по осязанию места геометрических фигур на матрице, совершенствуя сенсорный опыт, улучшали решения. Так, при выполнении первой из 27 возможных правильных решений дети дали только 8.

В задаче 8 дети уже правильно нашли место геометрических фигур на матрице в 16 случаях. Наибольшее чисто правильных решений оказалось в задачах 3 (13), 5 (14), 7 (14) и 8 (10) (см. ниже). В квадратиках даны правильные решения слепых детей.

Правильные решения в этих четырех задачах падали в основном на две рядом расположенные, крайние клеточки.

Следовательно, при выполнении задач 3, 5, 7 и 8 детям было легче найти метод заданной фигуре, так как у них была возможность провести анализ и сравнение фигур. Крайние клеточки давали возможность детям сравнивать величину данной им фигуры с нарисованной на матрице. Если же, как это было в задачах 3 и 8, давались еще и две смежные фигуры одинаковой формы и имелась возможность выстроить классификационный ряд из трех фигур, результаты деятельности детей становились еще более высокими.

Сравнивая результаты решений задач 3 и 8, в которых правильное решение было связано с определением двух крайних, рядом расположенных клеточек матрицы, можно видеть заметный сдвиг в овладении слепыми детьми способами работы (с использованием приема соотношения двух признаков).

Задачи 1, 2, 4 и 6 оказались для детей более трудными в связи с тем, что условия сравнения данной фигуры усложнялись, так как дети должны были соотносить предложенную им фигуру с отсутствующей рядом. В таких условиях ребенку необходимо было сравнивать ее с другой фигурой, образ которой должен был сохраниться к представлениях памяти. Несколько упражнении, проведенных с детьми по закреплению в памяти сложного топографического поля расположения фигур, не позволяли им сохранить в сознании полную и детальную картину матрицы. Поэтому дети, как правило, не прибегали к сравнению данной им для выполнения задания фигуры с представляемым образом, а опирались на реальный, имеющийся в рельефной матрице эталон.

Решение задачи осуществлялось в ходе поэтапного, попарного сравнения. Неправильные, ошибочные решения заданий, как правило, касались фигур, которые были расположены в середине матрицы и в середине ряда. Такие решения свидетельствуют о том, что ошибки детей наблюдались чаще в тех случаях, когда в ряду постепенно уменьшающихся фигур были пропуски и дети вынуждены были прибегать к сравнению реальных фигур и образов представлений. Таким образом, при решении этого задания анализ и сравнение геометрических фигур происходили не в плане сравнения образов представлений, а на реально воспринимаемых фигурах. В лучшем случае (когда правильное решение падало на две соседние клеточки) это был ряд из трех геометрических фигур, в худшем — из двух. В тех же случаях, когда в этот ряд включались представляемые геометрические фигуры, дети с заданием не справлялись.

Следовательно, у слепых детей старшего дошкольного возраста возможность оперирования системами геометрических эталонов в умственном плане очень ограниченна. Анализ решения предыдущего задания показал, что слепые дети способны оперировать в умственном плане лишь небольшой группой эталонов. Однако система эталонов величины и формы оказалась косной и недостаточно сформированной, применяемой лишь в некоторых случаях и действенной лишь в знакомой детям простой ситуации.

Анализ ошибочных решений слепых детей позволил установить, что все ошибки их были внутри классификационного ряда по величине. Основная трудность для слепых детей заключалась в установлении величины, а не формы. Ошибочные решения слепых дошкольников были связаны в основном с неправильным определением положения в средних клеточках. Ошибки внутри ceриационнoгo ряда величин указывают на то, что представления слепых дошкольников не укрепилась система величинных отношений, хотя практическое расположение по величине всего ряда геометрических фигур не вызвало у детей затруднений. Следовательно, здесь речь идет не о невозможности распознавания детьми величины фигур, а о недостатках в способах распознавания, основанных на анализе ими всей ситуации. Отсутствие возможности использовать мыслительные операции при выполнении сенсорных заданий ведет у слепых детей к увеличению ошибочных решений, а в некоторых случаях и к полной невозможности их выполнения при использовании лишь осязательного восприятия.

Таким образом, значительная компенсаторная роль принадлежит мыслительному анализу даже в сенсорной деятельности слепого дошкольника. Использование же интеллектуального анализа при решении сенсорных задач требует от слепых детей дошкольного возраста расширения объема памяти, умения перенести топографические представления и действия в умственный план и активно ими оперировать.

5. Использование сформировавшейся системы компенсации слепоты при обучении ориентировке в пространстве

Для исследования у слепых детей ориентировки в пространстве, наиболее страдающей от слепоты сферы психического развития ребенка, был проведен специальный эксперимент. На составленных топографических картах слепые дети с помощью схемы пути или клеток должны были найти заданный объект. При этом было важно выяснить, как дети используют при решении заданий по ориентированию ранее сформированные компенсаторные процессы. Эксперимент, так же как и предыдущие, был обучающим. Прежде чем приступить к выполнению основного задания, с детьми проводились предварительные упражнения.

Конечной целью экспериментального обучения является применение усвоенных приемов ориентировки в качестве в реальных условиях.

Поскольку обучите ориентировке на карче проводилось с использованием меток и схемы пути движения, необходимо было провести обучение детей распознаванию различных рельефных обозначений пути и меток на листе бумаги. Для этого были приготовлены 5 рельефных карточек, на которых в трех рядах в произвольном порядке были расположены 5 различных меток, применяемых в топографических листах (лестница, флажок, шарик, елочка, домик). На двух простых топографических схемах дети по заданному пути и меткам учились находить домик. Для того чтобы все слепые дети старшего дошкольного возраста приняли задание, создавалась игровая ситуация: различные звери из зоопарка присылали детям письма с приглашением прийти в гости, в которых они указывали, как найти в зоопарке их домик. В письмах были указаны различные принципы ориентировки. К задачам 1 и 2 дети получали инструкцию в виде рельефно нарисованной схемы пути к Домику кошечки или зайчика. Существенной особенностью указанного в письме пути являлось точное повторение масштаба пути, который должен отыскать ребенок на данном ему топографическом листе.

В письмах к задачам 3 и 4 на тот же топографический лист были нанесены различные метки и путь к искомому домику обозначался последовательным указанием меток, которые встретит слепой ребенок по пути к домику.

В задачах 5 и 6 дети должны были найти домик, ориентируясь и на рельефно показанный путь и на метки.

Поскольку в предварительных тренировочных и обучающих занятиях у детей не наблюдались трудности в осязательном различении меток-ориентиров и нахождении дороги, ошибки за счет осязательного неузнавания меток или их незнания могли быть лишь случайными.

Проанализируем ориентировку слепых детей во всех 6 задачах на матрицах, а также ориентировку в саду, где было смоделировано задание, похожее на те, что решались детьми на топографической карте.

Задача 1, как и задача 2, могла быть решена детьми Двумя способами — первый способ, основанный на использовании двигательной памяти, запоминания характера движения руки ни время многократного обследования письма. Этот способ приводит к правильному решению лишь и данном, конкретном случае. Поэтому кроме письма дети получали дополнительное задание, где путь обозначался в другом масштабе и требовал иного способа решения задачи, а именно анализа направлений движения к домику, фиксации их в словесном выражении.

Все дети старшего дошкольного возраста при различных по времени и качеству тренировках сумели решить предложенные задачи. Однако решение их в значительной степени зависело от уровня подготовки детей.

.В задачах 1 и 2, где дети должны были найти домик по схеме пути, основные трудности заключались в словесном формулировании направлений движения, т. с. в создании схемы ориентировки в словесном плане.

Например, Вера М. (vis OU — 0; 7 лет 4 мес, анофтальм) не могла словесно обозначить сложные направления, выражающиеся в сочетании двух слов: вверх — налево и вниз— направо и т. д. Как правило, такие направления дети называли неопределенно: «Сначала вверх, потом направо, а потом так вверх, так влево и опять вверх», показывая при этом рукой направление.

Задачи 3 и 4, требовавшие самостоятельного нахождения схемы пути по меткам, выполнялись детьми значительно медленнее. Дети часто теряли общее направление движения, разыскивая метки, находящиеся по левой и правой сторонам основного пути.

Полностью слепые дети часто возвращались к началу пути, снова словесно повторяя последовательность расположения меток.

Используя осязание при выполнении задач 3 и 4. слепые дошкольники еще не могут работать двумя руками синхронно. Поэтому им приходится отрывать руки от основного направления, чтобы ощупать метку. При этом дети или задерживают одну руку на том месте пути, где они остановились (это в лучшем случае), пли также двумя руками ощупывают метку, определяя правильность движения. Это вызывает остановку в движении.

Дети, имеющие остаточное зрение, всю работу проводят под контролем зрения. Их деятельность по ориентировке в таких случаях сокращается по сравнению со слепыми на целые два звена, требующих от слепого значительных усилий. Так, детям с остаточным зрением не требуется вербализации направлений или меток. Тогда как слепые дети, как правило, к рельефному письму в процессе ориентировки не обращались, а снова и снова воспроизводили его словесную формулировку в памяти. Дети с остаточным зрением более успешно решали задачи 3 и 4, где путь был обозначен метками. Они даже не прослеживали весь путь, а переносили палец от одной метки к другой и правильно указывали искомый домик.

Для обеих групп детей (полностью слепых и детей с остаточным зрением) наиболее легкими для решения оказались задачи 5 и 6, где в письмах были представлены как метки, так и схема пути. При этом слепые дети как основой пользовались схемой пути, а для контроля — метками, а дети с остаточным зрением опирались в больше*"' мере на метки.

Таким образом, для успешного выполнения задания, направленного на выяснение способности ориентироваться в простейших топографических схемах, со слепыми детьми необходимо было предварительно провести упражнения, связанные со спецификой осязательного восприятия пространства, изображенного на топографической карте.

Специальные занятия должны быть проведены и для знакомства со способами изображения пространства на бумаге: с различными обозначениями, метками, способами изображения пути. Дети в процессе этих занятий учатся при помощи осязания различать эти обозначения, понимать, что они обозначают.

Значительное время отводится индивидуальным занятиям по прослеживанию пути, изображенного рельефными линиями; формированию умений у детей удерживать заданное направление пути.

Для детей, пользующихся при ориентировке осязанием, необходимо было не только усвоение и запоминание схемы пути или меток, данных в инструкции, но и их вербализация, словесное определение каждого отрезка пути и каждой метки. И наконец, закрепление в памяти последовательности направлений или меток, т. е. всей системы пути или меток. Как и во всех предыдущих заданиях, необходимо было также предварительно познакомить детей со всей топографической схемой, на которой они хотели показать ее расположение по отношению к ребенку.

Только усвоение этих знании позволяет ребенку перейти к выполнению основных задач по ориентированию па топографической карте.

Таким образом, успешное ориентирование слепых детей на топографической карте осуществляется на основе развертывания у ребенка целого ряда сложных психических процессов, включающих в себя достаточно высокий уровень сенсорного анализа (осязательный) признаков предметов, необходимых для ориентировки, речь, произвольное запоминание речевых п неречевых инструкций и, наконец, анализ, сопоставление условий задания и выбор с учетом их правильного решения.

Зрячие дети и дети с остаточным зрением ориентируются как в большом, так и в малом пространстве, используя зрение и решая в основном задачу ориентации на сенсорном уровне. Использование осязания в ориентировке на топографической карте показывает, что только на сенсорном уровне слепые дети ориентироваться не могут, так как сам процесс осязания требует от них сложной синтетической работы для создания целостного образа.

Для полностью слепых детей наиболее легким путем ориентации оказался путь усвоения схемы пути. Такой способ ориентирования не требует от слепого ребенка наличия четкого дифференцированного представления всего топографического плана. Правильная ориентация и достижение конечной цели возможны, когда у ребенка имеется четкое представление лишь самого пути при очень диффузном уровне представления топографического плана всего поля ориентирования, со всеми его деталями.

В ориентировке по меткам слепым детям необходимо было закрепить в образах памяти всю дифференцированную систему меток и их топографического расположения на карте. В" противном случае дети начинают работать бессистемно, не используя при этом данные им правила,— путем проб и ошибок. Поэтому решение задач на ориентирование с использованием схемы пути и меток оказалось наиболее плодотворным и наиболее результативным в работе со слепыми детьми, так как в основу

их работы был положен план-схема, а метки служили им лишь для контроля выполнения и применялись в случае возникновения затруднении.

Однако осуществление такого процесса ориентировки требует от детей прочного закрепления в памяти двух систем: меток и схемы пути. Без твердого и свободного владения хотя бы одной из этих систем всегда возникают ошибки в ориентировании. Именно опора на обе системы ориентиров: схему пути и метки — создает у слепого чувство уверенности в правильности своих действий, так как метки дают возможность ребенку убедиться в том, что он идет по правильному пути уже в самом процессе ориентирования, а не после достижения конечного результата пли одобрения воспитателя.

После усвоения ориентировки на топографической карте для детей было смоделировано задание на детской площадке. Путь к домикам был доступен осязанию ногами, поскольку на площадке была сделана дорожка, а по ее краям были поставлены ориентиры в виде ветряных вертушек, веток елочек и т. д.

Дети должны были отыскать домик на основе анализа рельефной схемы, данной им на топографической карте. Предварительно было проведено занятие, на котором разъяснялись обозначения направлений — на земле п на бумаге. Во время этих занятии дети должны были усвоить способы правильного выбора направления и способы контроля за своим движением. При достижении метки или поворота пути дети должны были сами повернуться направо или налево (в зависимости от изменения направления, указанного в задании), иначе весь дальнейший путь будет неверным. Некоторые слепые дети, дойдя до перекрестка, начинали двигаться по дорожке в нужную сторону боком и, таким образом добравшись до следующего перекрестка, выбирали уже неверное направление, несмотря на имеющуюся у них правильную вербальную схему.

Проведение ориентирования на игровой площадке было моделью ориентации в незнакомом пространстве с помощью плана-схемы и меток. Эксперимент показал возможность использования плана-схемы пути и меток При осуществлении ориентирования на местности всеми слепыми детьми старшего дошкольного возраста с нормальным интеллектом.

Выполнение шип задании, направленных на выяснение особенностей учебной деятельности слешах дошкольников, показало, что эти дети нуждаются и предварительном индивидуальном и групповом специальном поучении. Мотивация обучения характеризовалась важностью усвоения материала этого эксперимента для будущего учения в школе в процессе проведения индивидуального и группового обучения у части детей этот широкий и отдаленный мотив приобретения знаний впрок действовал кратковременно. Это было связано с тем, что дети не могли попять и уловить последовательность действий, их связь, объединить их в единую систему. Отдельные действия, входящие в нее, становились для детей самостоятельной деятельностью и должны были специально мотивироваться. Потому возникала необходимость мотивировать выполнение определенного задания или даже конкретного действия.

В поддержании активности ребенка при решении заданий огромную роль играли мотивы, утверждающие личностные достижения воспитанников, их успехи, желание оказаться в числе лучших, справившихся с заданием. Для большинства слепых детей отдаленный мотив подготовки к школе, выполнение задании, не имевших в данный момент никакого практического смысла, оказывался действенным.

В мотивации учебной деятельности слепые дети дошкольного возраста ничем не отличались от нормально видящих детей. Трудности практического выполнения предложенных заданий у некоторых детей способствовали изменению мотива и цели всей деятельности, ограничивая их выполнением отдельных действий, что свидетельствует о снижении их мотивации и переходе к мотивации более простой деятельности, свойственной в норме детям более младшего возраста.

Ранняя или врожденная зрительная недостаточность оказывает тяжелое влияние на ход психического развития ребенка; она отрицательно сказывается на активности п развитии познавательного интереса слепых детей, что влечет за собой неразвитость деятельности. Затруднения слепых при совершении движений в ориентировочной деятельности оказывают негативное влияние на развитие эмоциональной сферы детей, вызывая у них боязнь совершать самостоятельно движения в пространстве, что в свою очередь тормозит развитие ориентировки и движении. Для преодоления этих недостатков психического развития слепых детей необходимо вызывать y них положительно окрашенное эмоциональное отношение к той деятельности, которую им предстоит выполнить. В условиях, когда слепые дети еще не в состоянии' самостоятельно справиться с элементарными действиями по самообслуживанию, когда участие их в практических работах очень незначительно, а их результативность весьма ничтожна, им необходима помощь и поддержка взрослого, положительная оценка их усилий при достижении первых успехов. Метод совместного с ребенком действия, а в дальнейшем — переход к разделенному действию, разрабатывавшийся А. И. Мещеряковым, является одним из путей, позволяющим слепому ребенку получать удовлетворение от правильно выполненного действия. В свою очередь это становится стимулом к продолжению совместной деятельности, к ее развитию и появлению самостоятельности. Выполнение детьми посильных задач с помощью воспитателя определяет успех всего дальнейшего развития психики ребенка.

Подготовка слепых детей к школьному обучению предполагает овладение ими конкретными знаниями и представлениями в объеме программы массового детского сада, достижение такого уровня развития эмоциональной н волевой сферы, когда они становятся способными слушать воспитателя, выполнять его задания, подчинять свои действия его требованиям. У детей должна быть сформирована готовность познавательной деятельности, выражающаяся в умении воспринимать и узнавать предметы окружающего мира, используя при этом сохранные органы чувств, анализировать их, делать простейшие обобщения. Таким образом, цели и задачи подготовки слепых детей к школьному обучению являются темп же. что и у нормально видящих детей. Они осуществляются в процессе учебной деятельности и требуют создания специальных условий обучения и воспитания, применения специфических методов, отражающих особенности познавательной деятельности слепых детей.

Анализ результатов решения первого задания слепыми детьми свидетельствует о сформированности их волевой сферы. Дети оказались- способными управлять своей деятельностью, могли действовать в соответствии с указаниями взрослого, подчинять свою деятельность определенным правилам. Однако, чтобы выполнить задание, слепым детям необходимо иметь целостное представление пространственного поля, на котором они должны будут действовать. Создание такого целостного представления на основе осязательного восприятия требует проведения значительного количества специальных занятий, в процессе которых ребенок усваивает пространственное расположение геометрических фигур на листе бумаги, их отношение друг к другу. При опоре на матрицу с рельефными геометрическими фигурами и при наличии в сознании ребенка пространственного представления поля деятельности он может правильно соединить требуемые диктантом фигуры и успешно выполнить

задание.

Анализ этого эксперимента показал также, что в старшем дошкольном возрасте слепые дети при специально проведенной с ними работе способны перевести в план представлении довольно сложные пространственные отношения, что позволяет им выполнить задания, которые способны решить и зрячие дети. Важным условием выполнения слепыми детьми задания является их способность принять это задание и его мотивацию и руководствоваться ими в процессе его выполнения. Обучение решению предложенных задании требует не только понимания задания, но и закрепления в памяти правил и всего пространственного расположения фигур на матрице. Поэтому предварительная подготовка детей к решению задания требует длительного времени.

Выделение на рисунке геометрических эталонов во втором задании осуществляется слепыми детьми на различных уровнях. Два типа выделения геометрических эталонов в рисунке слепыми детьми (при понимании содержания рельефного рисунка и без понимания) характеризуют различные уровни оперирования образами (образами восприятии, образами представлений). Когда ребенок выделяет геометрические эталоны из рисунка, который он понимает как целый предмет или единый сюжет, ему приходится абстрагироваться от этого смыслового единства, выделять в нем как бы части, сравнивать их с данными ниже рисунка геометрическими эталонами, устанавливать их сходство или различие с эталонами. Чтобы слепой ребенок мог осуществить такую деятельность, его нужно обучить целому ряду специфических способов выполнения задания, которые не требовались для зрячего дошкольника.

Необходимо было обучить осязательному чтению рельефных рисунков, ознакомить детей с их содержать :м. называя и показывая объекты, изображенные на рисунке.

В связи с тем что дети не могли одновременно осязать рисунок и эталон, они должны были не только называть эти эталоны, но и четко мысленно представлять. Это позволяет им проводить сравнение части рисунка с эталоном в умственном плане в процессе восприятия рисунка. Слепые дети, как правило, выполняют задание по выделению геометрических эталонов из рельефных рисунков, не обращаясь к ощупыванию эталонов. С этими эталонами дети были достаточно хорошо ознакомлены в ходе усвоения ими программы воспитательной работы в старшей группе детского сада и при проведении с ними специальных занятий, подготавливавших к выполнению первого задания.