- •§ 1. Общие сведения о буровом оборудовании

- •§ 2. Назначение, классификация и общие требования, предъявляемые к буровому оборудованию

- •Глава I

- •§ 1. Назначение и классификация

- •§ 2. Лопастные долота

- •§ 3. Шарошечные долота

- •§ 4. Алмазные долота

- •§ 5. Колонковые долота

- •Глава If

- •§ 1. Назначение, состав, общие требования

- •§ 2. Ведущие трубы

- •§ 3. Конструкция бурильных труб, замков и убт

- •§ 4. Резьбы деталей бурильной колонны

- •§ 5. Проектирование бурильных колонн

- •§ 6. Расчет замковых соединений

- •§ 7. Эксплуатация бурильных труб

- •§ 1. Принцип действия

- •§ 2. Гидромеханика турбин турбобура

- •§ 3. Характеристика турбин турбобура

- •§ 4. Безразмерные характеристики турбин

- •§ 5. Резино-металлическая пята турбобура и характеристика «турбобур — долото — забой»

- •Глава IV

- •§ 1. Назначение, схемы, устройство

- •§ 2. Система токоподвода к электробуру

- •§ 3. Конструкция электробуров

- •§ 4. Эксплуатация электробуров

- •Глава V

- •§ 1. Функции, состав и классификация

- •§ 2. Режим работы- и нагрузки буровых установок

- •§ 3. Динамические нагрузки

- •§ 4. Расчет частей буровых установок

- •Глава VI

- •§ 1. Процесс спуско-подъемных работ, устройство подъемного механизма

- •§ 2. Нагрузки, действующие на талевую систему, и к. П. Д. Подъемного механизма

- •§ 3. Статический и кинематический расчеты подъемного механизма

- •§ 4. Общее уравнение движения подъемного механизма

- •§ 5. Мощность подъемного механизма

- •§ 6. Продолжительность подъема и спуска бурильного инструмента

- •§ 7. Количество скоростей подъема и их соотношение

- •Глава VII

- •§ 1. Назначение и устройство

- •§ 2. Стальные канаты талевых систем

- •§ 3. Кронблоки и талевые блоки

- •§ 4. Расчет кронблоков и талевых блоков

- •§ 5. Буровые крюки и крюкоблоки

- •§ 6. Штропы

- •§ 7. Механизмы для крепления неподвижной ветви талевого каната

- •Глава VIII

- •§ 1. Назначение, устройство и конструктивные схемы

- •§ 2. Узлы конструкции и механизмы буровых лебедок

- •§ 3. Оборудование для вспомогательных работ

- •§ 4. Расчет узлов лебедок

- •§ 5. Эксплуатация буровых лебедок

- •Глава IX

- •§ 1. Инструмент для захвата, подъема и переноса труб и свечей

- •§ 2. Устройства для свинчивания и развинчивания резьбовых соединений бурильных колонн

- •§ 3. Комплекс приспособлений и механизмов, применяемых для автоматизации спуско-подъемных операций (асп)

- •Глава X

- •§ 1. Назначение и устройство роторов

- •§ 2. Конструкции роторов и их деталей

- •§ 3. Расчет роторов

- •§ 4. Монтаж и эксплуатация роторов

- •Глава XI

- •§ 1. Назначение и устройство вертлюгов

- •§ 2. Эксплуатация вертлюгов

- •Глава XII

- •§ 1. Назначение и общие требования

- •§ 2. Типы поршневых буровых насосов и их схемы

- •§ 3. Детали гидравлической части поршневых насосов

- •§ 4. Станины и детали приводной части насосов

- •§ 5. Компенсаторы

- •§ 6. Расчет бурового насоса

- •§ 8. Совместная работа насосов

- •§ 9. Эксплуатация буровых насосов

- •Глава XIII

- •§ 1. Назначение и общее устройство

- •§ 2. Оборудование напорной линии

- •§ 3. Оборудование сливной системы

- •Глава XIV

- •§ 1. Типы превен торов

- •§ 2. Конструкции превенторов

- •§ 3. Оборудование для обвязки устья скважины

- •§ 4. Эксплуатация превенторов и правила техники безопасности

- •Глава XV

- •§ 1. Назначение, основные требования и конструкции

- •§ 2. Типы, параметры, классификация

- •§ 3. Узлы вышек

- •§ 4. Расчет буровых вышек

- •§ 5. Монтаж и транспортирование вышек

- •Глава XVI

- •§ 1. Назначение и классификация наземных оснований

- •§ 2. Параметры

- •§ 3. Особенности конструкций

- •§ 4. Экономические факторы

- •§ 5. Детали конструкций оснований

- •§ 6. Расчет оснований

- •§ 7. Основания буровых установок для бурения с поверхности воды

- •Глава XVII

- •§ 1. Основные определения и требования

- •§ 2. Характеристики двигателей силовых приводов

- •§ 3, Характеристика приводов при работе на общую трансмиссию

- •§ 4. Механические трансмиссии

- •§ 5. Трансмиссии с турбоперсдачами

- •§ 6. Совместная работа двигателей с ту рб опере дачами

- •§ 7. Выбор двигателей

- •§ 8. Конструкция силовых приводов

- •Глава XVIII

- •§ 1. Функции, классификация и общие требования

- •§ 2. Системы управления

- •Глава XIX

- •§ 1. Кинематические схемы буровых установок

- •§ 2. Конструктивные схемы установок

- •§ 3. Компоновка буровых установок

- •§ 1. Назначение, общие требования и классификация

- •§ 2. Конструкции буровых установок для структурно-поискового бурения

- •Глава XXI

- •§ 1. Характеристика процесса крепления и назначение оборудования

- •§ 2. Цсментиосмесительные машины

- •§ 3. Цементировочные агрегаты

- •§ 4. Обвязка устья скважины при цементировании

§ 6. Совместная работа двигателей с ту рб опере дачами

Двигатель с турбопередачей представляет собой приводной агрегат, имеющий характеристику, отличную от характеристики двигателя. Чтобы получить характеристику совместной работы двигателя с труботрансформатором, ну лаю совместить^ характеристику Л/д — п двигателя с нагрузочной характеристикой насосного колеса турботрансформатора

где А,! — коэффициент момента насосного колеса, зависящий от пе-

редаточного отношения.

Для этого определим коэффициент момента насосного колеса турбопередачи, при котором соответствующий момент двигателя мог бы быть передан турбопередачей на вал потребителя энергии

М„ х.т

(XVII-20)

Отношение момента двигателя к квадрату скорости вращения его вала называется параметром характеристики двигателя

407

Эта величина неодинакова в различных точках характеристики

двигателя. Сравнивая коэффициенты момента А,х с коэффициентами A,lt присущими выбранной турбопередаче, найдем координаты искомой характеристики.

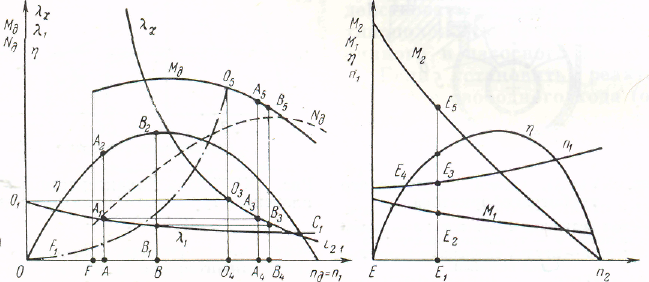

Сущность способа расчета легко понять, рассмотрев график на рис. XVII-26 для ДВС с турботрансформатором, диаметр D которого и безразмерная характеристика известны.

Порядок графического расчета следующий.

1. На рис. XYII-26, а стронм кривые Мя и NK внешней характеристики двигателя при различных скоростях п^ =

коэффициента момента нению (XVII-21).

= «-,_, а также данные которого определены по урав-

а д

Рис. XVII-26. Характеристика агрегата ДВС — турботрансформатор.

На этом же графике строим кривые Я-1 и ц безразмерной характеристики турботрансформатора при различных передаточ ных отношениях i21. Масштабы изображения величин i 2 г н п 1 удобно выбирать так, чтобы их наибольшие значения были на графике близки один к другому.

Задаемся передаточным отношением i2L = ОА. Вертикаль ные отрезки АА) и АЛ2 соответствуют коэффициенту момента А,-, и к. п. д. Т| при данном j21.

Строя горизонталь АгА3 и вертикаль А±А3АЬ, получим в виде отрезков ОА4, A^AS и А^А& соответственно тгд = п1, Я,х = Кг и Мд = m! для режима работы при выбранном г21 = ОА.

Определяем скорость вращения турбинного колеса п2 — = (2Т пг == ОАОА^ и откладываем ее в виде отрезка ЕЕ^ на рис. XVII-26, б, изображающем характеристику выхода. На ней для найденного ге2 наносятся отрезки ЕгЕ2 = М1, Е^Е3 = пг,

•" 1"в —" J" 2 ^ "1^4 "*= Ч-

6. Вычисляем коэффициент трансформации К=-г-~=-т^

= -г^ = ~j:-f- , При

. Для этого откладываем

помощи которого определяем Ms отрезок E-JZb на том же графике.

408

.

Проводя подобное построение для ряда значений z21 и со единяя полученные точки плавными кривыми, получаем искомую характеристику.

Для передаточного отношения оптимального режима гэ = = ОВ (точки В ц Bz, J?3, Вь и В5) проверяем близость этого режима работы двигателя к режиму работы на максимальной мощности двигателя.

Режим разгона (отсутствие нагрузки на валу турбины) характеризуется точкой С1? а режим запуска агрегата под нагруз кой — точкой О (Ог, О3, О4 и 05). Парабола 00Ь представляет

300

600 900

300

600 900

и

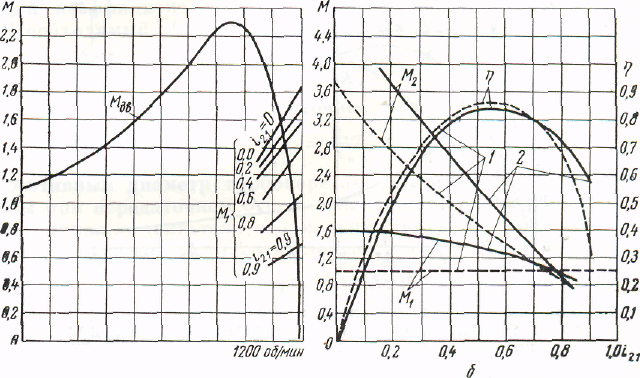

Рис. XVII-27. Характеристика совместной работы электродвигателя переменного тока и турботрансформатора.

сопротивление турботрансформатора вращению первичного вала при остановленном турбинном вале (стоповая нагрузочная характеристика).

Подобным же образом строится характеристика совместной работы дизеля с турботрансформатором или с турбомуфтой при частичной подаче топлива.

Кривая к. п. д. на рис. XVII-26, б имеет более пологую форму, нежели на рис. XVII-26, а, т. е. диапазон передаточных отношений в области высоких к. п. д. расширяется, что объясняется «прозрачностью» характеристики трансформатора. Это означает, что «прозрачность» турботрансформатора в определенных пределах целесообразна.

На рис. XVII-27 показаны характеристики совместной работы электродвигателя переменного тока и турботрансформатора. Как видно, характеристика асинхронного электродвигателя преобразуется в сериесную.

409

Т у р б о м е х а н и ч е с к и е п е р е д а ч и. В области сравнительно высоких к, п. д. (0,75—0,82) диапазон передаточных отношений узок. Для расширения этого диапазона в дополнение к тур-бопередачам применяются механические (зубчатые, цепные и др.) передачи.

Общий к. п. д. турбомеханической передачи

т]06щ = ^1з,ех, (XV1I-22)

где по-прежнему т| — к. п. д. турбопередачи, а Т]иох — к. п. д. механической передачи.

Передаточное отношение

3 d

d

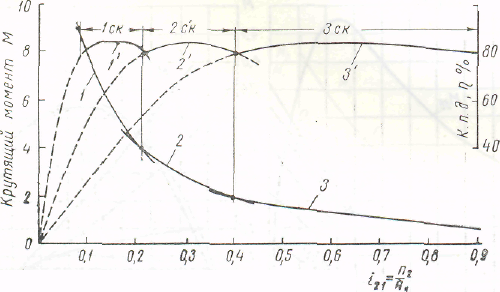

Рис. XVII-28. Характеристика трансмиссии с трехскоро-

стной коробкой передач ж с турботрансфорыатором при

постоянной скорости вращения вала двигателя.

1 и Г — крутящий момент и к. п. д. на первой скорости; 2 п 2' — тоже, на второй; 3 и 3' — тоже, на третьей.

.

Так как ц-^К121, а т)мех = ^мехгмех, то общий коэффициент трансформации момента1

Ко6щ = КК»ех = -^ -р^ . (X VII-23)

Характеристика турбомеханической .передачи строится следующим образом. Пусть, например, коробка передач имеет передаточные отношения i'zi-, £31, ^21' с постоянными к, п. д. цг, т)а, т|3.

По формуле (XVII-23) видим, что зависимость Койщ от общего передаточного отношения гобщ = i2iW ПРИ включении любой из скоростей коробки передач получается из характеристики турбопередачи после изменения масштаба величин, откладываемых по осям координат. Общая характеристика турбомеханической передачи (рис. XVII-28) имеет широкий диапазон передаточных отношений в области высоких к. п. д.

Выбор размера турбопередачи. Большое разнообразие исполненных типов турбонередач позволяет применять

означает (%)мех. Для простоты индексы «21» опускаются.

410

при их проектировании метод подооия, принятый для расчета большинства гидравлических машин.

В основу этого метода положено условие, что безразмерная характеристика у проектируемой турбопередачи точно такая же, как и у исходной, принятой в качестве модели. Задача заключается в том, чтобы определить один из размеров проточной полости проектируемой турбопередачи, например наибольший («активный») диаметр, а все остальные размеры полости выполнить в тех же соотношениях,< что и в «модели».

Пусть К,, — коэффициент трансформации па оптимальном режиме модельной турбопередачи is (при г) — Г|шм), а К0-,щ -общий коэффициент трансформации.

Необходимый .ЙТмея определяется из условия

^ "- общ

лмех = —g^.

J1.-,

. Затем подбирается передаточное отношение

Активный диаметр турбопередачи выбирается обычно таким, чтобы при передаточном отношении i31 первичный вал турбопередачи снимал с двигателя его максимальную мощность Nmax_.

Из уравнения (XVJI-20) следует, что

1 •=. г

i/%H, (XVII-24)

У Р'ч, а Г '"н У Р'Ч, э

где Xlt э — коэффициент момента на первичном валу при I2i — is;

Мп, я„, хн — соответственно номинальные крутящий момент, скорость вращения вала и параметр внешней характеристики двигателя (на режиме максимальной мощности) .

После выбора размера турбопередачи строится характеристика агрегата (по методике, описанной выше) и проверяется соответствие характеристики турбопередачи внешней характеристике двигателя.

При оценке характеристики выбранного типа турботрансфор-матора, кроме критерия прозрачности, нужно обратить внимание на величину К0 — коэффициент трансформации при i2i = 0. Для буровых установок эта величина ограничивается пределами

О "Т" О ,О •

Излишне высокий коэффициент трансформации не нужен, так как большинство буровых лебедок имеет достаточное число скоростей.

При изменении абсолютных размеров проектируемого турбо-трапсформатора от размеров «модели» к. п. д. пересчитывается по формуле

(XVII-25)

Г|3

411

Совместная работа дизеля с электро машинной передачей. Для улучшения характеристик дизельного привода и расширения диапазона регулирования применяют в буровых установках также электромашинные передачи, состоящие из электродвигателей постоянного или перемен-пого тока, связанных с исполнительными механизмами, и отдельных генераторов, пытающих эти электродвигатели. Генераторы приводятся во вращение дизелем.

Дизельный привод с электромашинной передачей имеет ряд преимуществ по сравнению с групповым дизельным приводом и механической трансмиссией, как то: достигаются большая маневренность в управлении и независимость управления скоростью каждого механизма в отдельности; двигатели работают при более постоянной скорости вращения; дизель-электрические установки удобны для размещения на раздельных блоках, баржах и морских основаниях, за счет чего обеспечивается большая мобильность установки.

Плавный пуск, хорошая приемистость с возможностью регулирования скоростей и крутящих моментов в широких пределах, надежность и долговечность работы делают этот тип привода конкурентпоорособным с другими типами приводов несмотря на то, что между дизелем и исполнительным механизмом включены генератор и электродвигатель. При совместной работе двигателя внутреннего сгорания с генератором постоянного тока, питающим электродвигатель, при изменении нагрузки электродвигателя естественно также изменяется нагрузка и генератора и двигателя внутреннего сгорапия, однако эти колебания нагрузки не происходят так резко вследствие того, что электродвигатель постоянного тока при увеличении момента сопротивления автоматически снижает скорость вращения и мощность остается постоянной, т.е.

Mm^idem, (XVII-26)

где М — момент на валу двигателя; п—скорость вращения; т]—к. п. д. передачи.

Топливный регулятор дизеля обеспечивает ночти постоянную скорость его вращения, поэтому характеристика работы электромашинной передачи определяется характеристикой электродвигателя постоянного тока при постоянной скорости вращения вала питающего его генератора.