- •§ 1. Общие сведения о буровом оборудовании

- •§ 2. Назначение, классификация и общие требования, предъявляемые к буровому оборудованию

- •Глава I

- •§ 1. Назначение и классификация

- •§ 2. Лопастные долота

- •§ 3. Шарошечные долота

- •§ 4. Алмазные долота

- •§ 5. Колонковые долота

- •Глава If

- •§ 1. Назначение, состав, общие требования

- •§ 2. Ведущие трубы

- •§ 3. Конструкция бурильных труб, замков и убт

- •§ 4. Резьбы деталей бурильной колонны

- •§ 5. Проектирование бурильных колонн

- •§ 6. Расчет замковых соединений

- •§ 7. Эксплуатация бурильных труб

- •§ 1. Принцип действия

- •§ 2. Гидромеханика турбин турбобура

- •§ 3. Характеристика турбин турбобура

- •§ 4. Безразмерные характеристики турбин

- •§ 5. Резино-металлическая пята турбобура и характеристика «турбобур — долото — забой»

- •Глава IV

- •§ 1. Назначение, схемы, устройство

- •§ 2. Система токоподвода к электробуру

- •§ 3. Конструкция электробуров

- •§ 4. Эксплуатация электробуров

- •Глава V

- •§ 1. Функции, состав и классификация

- •§ 2. Режим работы- и нагрузки буровых установок

- •§ 3. Динамические нагрузки

- •§ 4. Расчет частей буровых установок

- •Глава VI

- •§ 1. Процесс спуско-подъемных работ, устройство подъемного механизма

- •§ 2. Нагрузки, действующие на талевую систему, и к. П. Д. Подъемного механизма

- •§ 3. Статический и кинематический расчеты подъемного механизма

- •§ 4. Общее уравнение движения подъемного механизма

- •§ 5. Мощность подъемного механизма

- •§ 6. Продолжительность подъема и спуска бурильного инструмента

- •§ 7. Количество скоростей подъема и их соотношение

- •Глава VII

- •§ 1. Назначение и устройство

- •§ 2. Стальные канаты талевых систем

- •§ 3. Кронблоки и талевые блоки

- •§ 4. Расчет кронблоков и талевых блоков

- •§ 5. Буровые крюки и крюкоблоки

- •§ 6. Штропы

- •§ 7. Механизмы для крепления неподвижной ветви талевого каната

- •Глава VIII

- •§ 1. Назначение, устройство и конструктивные схемы

- •§ 2. Узлы конструкции и механизмы буровых лебедок

- •§ 3. Оборудование для вспомогательных работ

- •§ 4. Расчет узлов лебедок

- •§ 5. Эксплуатация буровых лебедок

- •Глава IX

- •§ 1. Инструмент для захвата, подъема и переноса труб и свечей

- •§ 2. Устройства для свинчивания и развинчивания резьбовых соединений бурильных колонн

- •§ 3. Комплекс приспособлений и механизмов, применяемых для автоматизации спуско-подъемных операций (асп)

- •Глава X

- •§ 1. Назначение и устройство роторов

- •§ 2. Конструкции роторов и их деталей

- •§ 3. Расчет роторов

- •§ 4. Монтаж и эксплуатация роторов

- •Глава XI

- •§ 1. Назначение и устройство вертлюгов

- •§ 2. Эксплуатация вертлюгов

- •Глава XII

- •§ 1. Назначение и общие требования

- •§ 2. Типы поршневых буровых насосов и их схемы

- •§ 3. Детали гидравлической части поршневых насосов

- •§ 4. Станины и детали приводной части насосов

- •§ 5. Компенсаторы

- •§ 6. Расчет бурового насоса

- •§ 8. Совместная работа насосов

- •§ 9. Эксплуатация буровых насосов

- •Глава XIII

- •§ 1. Назначение и общее устройство

- •§ 2. Оборудование напорной линии

- •§ 3. Оборудование сливной системы

- •Глава XIV

- •§ 1. Типы превен торов

- •§ 2. Конструкции превенторов

- •§ 3. Оборудование для обвязки устья скважины

- •§ 4. Эксплуатация превенторов и правила техники безопасности

- •Глава XV

- •§ 1. Назначение, основные требования и конструкции

- •§ 2. Типы, параметры, классификация

- •§ 3. Узлы вышек

- •§ 4. Расчет буровых вышек

- •§ 5. Монтаж и транспортирование вышек

- •Глава XVI

- •§ 1. Назначение и классификация наземных оснований

- •§ 2. Параметры

- •§ 3. Особенности конструкций

- •§ 4. Экономические факторы

- •§ 5. Детали конструкций оснований

- •§ 6. Расчет оснований

- •§ 7. Основания буровых установок для бурения с поверхности воды

- •Глава XVII

- •§ 1. Основные определения и требования

- •§ 2. Характеристики двигателей силовых приводов

- •§ 3, Характеристика приводов при работе на общую трансмиссию

- •§ 4. Механические трансмиссии

- •§ 5. Трансмиссии с турбоперсдачами

- •§ 6. Совместная работа двигателей с ту рб опере дачами

- •§ 7. Выбор двигателей

- •§ 8. Конструкция силовых приводов

- •Глава XVIII

- •§ 1. Функции, классификация и общие требования

- •§ 2. Системы управления

- •Глава XIX

- •§ 1. Кинематические схемы буровых установок

- •§ 2. Конструктивные схемы установок

- •§ 3. Компоновка буровых установок

- •§ 1. Назначение, общие требования и классификация

- •§ 2. Конструкции буровых установок для структурно-поискового бурения

- •Глава XXI

- •§ 1. Характеристика процесса крепления и назначение оборудования

- •§ 2. Цсментиосмесительные машины

- •§ 3. Цементировочные агрегаты

- •§ 4. Обвязка устья скважины при цементировании

§ 5. Трансмиссии с турбоперсдачами

Трансмиссии с турбопсредачами широко применяются в силовых приводах буровых установках, так как позволяют широко изменять характеристику привода.

Эти передачи также имеют свои недостатки: более низкий к. п. д. в сравнении с к. п. д. механических передач; длительное время, необходимое на отключение; необходимость надежного уплотнения жидкости в полостях. Турбопередачи не вытесняют механические передачи, а дополняют их и применяются там, где это выгодно.

Характеристики турбопередач

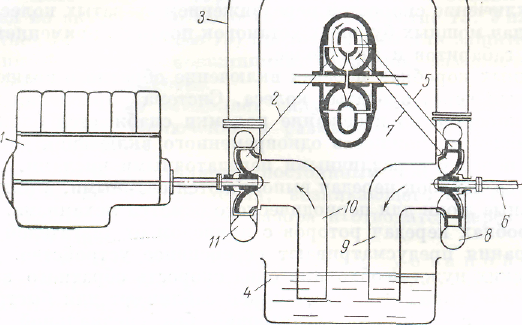

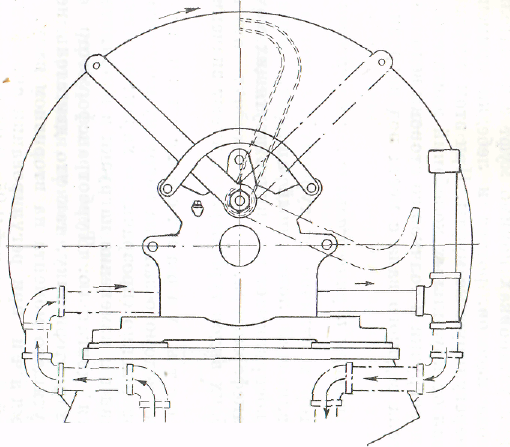

Схема турбопередачи изображена на рис. XVII-14. Это центробежный насос и гидравлическая турбина, связанные замкнутым кругом циркуляции жидкости. В гидравлической трансмиссии вал насоса является первичным, а вал турбины — вторичным.

Главное свойство турбопередачи состоит в том, что ее к. п. д. в значительной степени зависит от передаточного отношения и лишь при определенном его отношении достигает своего максимума. Эта особенность вытекает из известных свойств составных частей передачи — центробежного насоса и турбины.

Представим, что при неизмененном расходе жидкости в процессе циркуляции перепад давления в турбине не зависит от скорости ее

395

вращения. Таким свойством обладает, в частности, нормальная осевая турбина (см. главу III). Центробежный насос Турбо-передачи, который прокачивает жидкость через турбину, как

Рис. XVII-14. Схема турбопередачи,

1 — двигатель; 2 — рабочее колесо центробежного насоса; з ~ соединительный трубопровод; 4 — резервуар; 5 — направляющий аппарат (реактор); б — ведомый вал турбопередачи; 7 — рабочее колесо турбины; s — спиральный подвод турбины; & — отсасывающая труба турбины; ю — всасывающая труба насоса; и — спиральный отвод насоса.

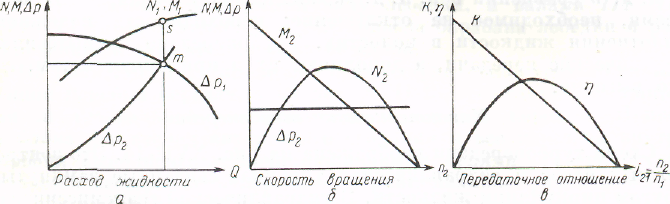

через постоянное гидравлическое сопротивление, работает в некотором режиме (точка т на рис. XVII-15, а). При этом потребляется мощность JVj (точка s), не зависимая от нагрузки на турбину и скорости ее вращения. Поэтому линия к. п. д. передачи полностью

Рис. XVII-15. Характеристики мощности N, момента М и перепада давления Др в частях турбопередачи.

повторяет (в другом масштабе) характеристику мощности ЛГ2 турбины (рис. XVII-15, б, а линия коэффициента трансформации К — характеристику крутящего момента турбины (рис. XVII-15, в). В действительности расход жидкости Q в круге циркуляции турбопередачи не сохраняется неизменным, а колеблется из-за

396

непостоянства перепада давления в турбине, а также из-за изменения угла направления потока а± при входе в рабочее колесо центробежного насоса.

Вследствие изменения расхода жидкости характеристика турбины деформируется, сохраняя, однако, свой характер. Так, к. п. д. турбины, а следовательно, и к. п. д. всей передачи равен нулю при затормаживании (п2 = 0) и при полной разгрузке (М 2 = 0), а в интервале между тг2 = 0 и п2 = п^^ достигает максимума. Положение максимума к. п. д. зависит от конструктивного выполнения турботтередачи.

Характер обтекания лопаток и стенок каналов в круге циркуляции, влияющий на к. п. д. гидропередачи, зависит от соотношения скоростей вращения валов, а в регулируемой передаче -также от положения регулирующей части.

К. п. д, нерегулируемой турбопередачи зависит только от передаточного отношения г31

Если зависимость (XVI 1-14) дана, то по соотношению т\ = Ki21 легко строится кривая коэффициента трансформации

/l=/2(J2l). (XVII-15)

Каждый режим работы центробежного насоса характеризуется безразмерным 1 критерием (коэффициентом момента)

_EL ~ & '

При изменениях режима

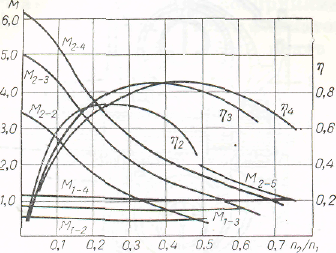

Зависимости (XVII-14), (XVII-15) и (XVII-16) составляют безразмерную характеристику серии геометрически подобных турбопередач (рис. XVII-16). Наибольший диаметр D проточной полости обычно принимается за основной размер, характеризующий турбопередачу. Если Кг не зависит от г21, то крутящий момент, нагружающий двигатель, не зависит от нагрузки на ведомом валу. При выполнении этого условия характеристику турбопередачи называют «непрозрачной» (рис. XVII-16, а).

Если линия Кг с увеличением г31 падает, то говорят о «прямой прозрачности»; в противном случае — об «обратной прозрачности» (рис. XVI 1И6, б).

Внешняя характеристика турбопередачи строится для некоторой постоянной скорости вращения первичного

i Часто применяемая формула AMi =—• Ё3 -, где "f~pg, a nL — в об.'лшм,

' 1'^

имеет размерность -^— -—— . Формула пересчета: Я1 = 3600^Я^1.

397

вала. Она отличается только тем, что вместо кривой изменения коэффициента A,t наносится характеристика Mit а вместо кривой

Рис. XVII-16. Безразмерная характеристика турбопередачи.

изменения коэффициента трансформации К — характеристика момента на турбинном валу Mz. По оси абсцисс откладывают г21 или скорости вращения турбинного вала п2. При испытании передачи внешняя характеристика является первичной; безразмерная

2,0

характеристика легко получается из нее изменением масштаба. С другой стороны, если имеется безрамерпая характеристика для данной серии передач, то внешняя характеристика получается сразу, стоит только задаться конкретными величинами р, п± и D.

Для сравнения различных турбо-передач удобны относительные характеристики (рис. XVII-17), представляющие собой зависимости

0,1

Рис. XVII-17. Относительная характеристика турбопередачи.

л

Т| =

ч,

^/2 =•/3

{XVII-17

где значком э обозначены величины, относящиеся к оптимальному (экономическому) режиму турбопередачи (при %ax).

Применяют относительные характеристики и другого вида. Например, на график наносят данные зависимости rj = / (г21) п отношений- ,,

Ml— и М,- м* . (XVII-18)

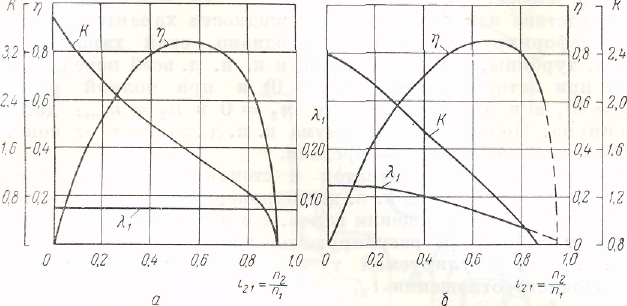

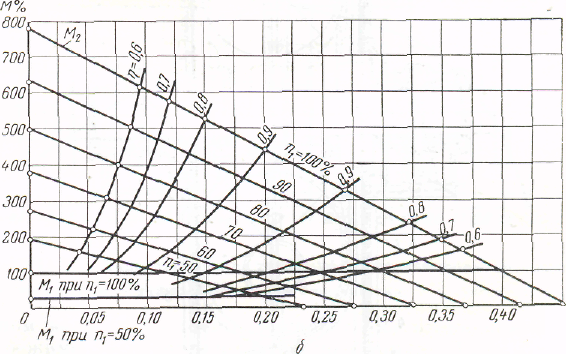

Универсальная характеристика первого вида выражает зависимость Mlt М %, ц от п2 при различных скоростях вращения насосного вала. Она получается совмещением на одном графике внешних характеристик, полученных во время

о

и спытаний

турбопередачи при

нескольких постоянных

п±

(рис.

XVII-18,

а).

Применяется

также универсальная

характеристика второго

вида, отличающаяся тем,

что вместо кривых к.

п. д., соответствующих постоянным

скоростям вращения насосного колеса,

на график

наносят кривые равных

к. п. д. (рис. XVII-18,

б).

Характеристика

турбопередачи

в

н

е с к о л ь к и х квадрантах.

Режим

работы турбопередачи,

при котором

спытаний

турбопередачи при

нескольких постоянных

п±

(рис.

XVII-18,

а).

Применяется

также универсальная

характеристика второго

вида, отличающаяся тем,

что вместо кривых к.

п. д., соответствующих постоянным

скоростям вращения насосного колеса,

на график

наносят кривые равных

к. п. д. (рис. XVII-18,

б).

Характеристика

турбопередачи

в

н

е с к о л ь к и х квадрантах.

Режим

работы турбопередачи,

при котором

045/,

Рис. XVII-18. Универсальные характеристики турбопередачи;

турбина вращается в сторону, противоположную нормальному вращению, называется режимом противов ращения,

При izl -< 0 валы насоса и турбины вращаются в противоположных направлениях. В результате будем иметь к, п. д. с отрица-

тельным

знаком, так как

399

возникает в процессе спуска груза с включенной турбопереда-чей, когда крутящий момент от груза превышает момент (М2)^0.

Режим работы турбопередачи при М2 <^ 0 (или К << 0) называется обгонным. При этом для вращения турбинного колеса к выходному валу должен быть приложен момент, совпадающий по направлению со скоростью этого вала.

Режим работы, при котором насосное колесо работает как турбинное, т. е. отдает энергию насосному валу, называется генераторным.

Турбомуфты

В турбомуфте рабочие колеса центробежного насоса и турбины предельно сближены; между ними нет никаких неподвижных лопаток, воспринимающих опорный крутящий момент.

Рис. XVII-19. Схема турбомуфты.

1 — ведущий вал; 2 — ведомый вал; 3 — турбинное колесо; 4 — вращающийся кожух; 5 ~ насосное колесо.

Схема турбомуфты показана на рис. ХУ1Ы9. При отсутствии нагрузки на ведомом валу турбинное колесо вращается синхронно с насосным колесом. При этом турбомуфта вращается вместе с заключенной в ней рабочей жидкостью. С нагруженном ведомого вала

400

скорость вращения турбины уменьшается и появляется циркуляция жидкости, как показано стрелками. Скольжение муфты

S ~~^

"2

21'

(XVII-19)

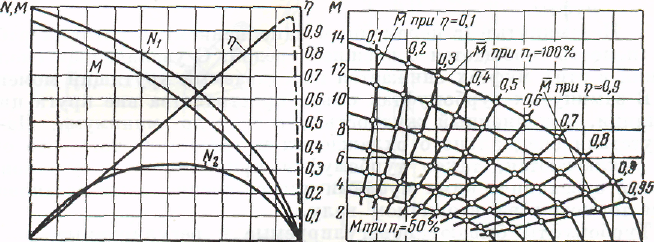

Характеристики турбомуфты представлены на рис. XVII-20.

Линия Mz в другом масштабе характеризует такя-;е мощность на

n2,oS/MUH 0 0,1 0,2 0.3 0.4 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9пг,об/мин

б ,5% 00 70 60 50 W30 20 10 О

16

"норм "Т~Г

5% 80 70 6050403020 10 О

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X |

A |

* |

|

/ |

<" |

|

|

|

|

|

|

£ |

|

/* |

X N |

|

|

|

0,B |

|

|

|

|

/ |

X |

|

s |

\ |

|

|

|

|

|

x |

x |

|

|

|

|

\ |

\ |

|

|

/ |

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

0 0,1 B.2 0.3 0,4 0.50,6 07 0,в0,9 Ш& 0 0.1 Ш 0,3 Ofy 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9 f.ffiz,

S e

Рис. XVll-20. Характеристики турбомуфты постоянного наполнения. а — внешняя; б — универсальная; в — безразмерная; г — относительная.

первичном валу (пг = idem). Мощность на вторичном валу при любом режиме легко определяется по формуле Nz = Л^Л- Если не учитывать момента трения в окружающей среде, можно считать, что К = 1 и ti = izl. При т)2, приближающемся к nlt к. п. д. турбомуфты теоретически стремится к единице, но так как передаваемая при этом мощность близка к нулю, а трение в окружающей среде существует, то к, п. д. резко снижается до нуля. В практике применяются турбомуфты различных типов. Различаются они геометрией полостей, свойствами характеристики, средствами регулирования, уплотнения, охлаждения, способами изготовления и т, п. Внутренняя полость турбомуфты бывает двух типов: а) с внутренним тором, б) без внутреннего тора. В последнее время

26 Заказ 10)5.

401

преимущественно распространен второй тип благодаря большей мощности муфты и простоте ее конструкции. В зависимости от наполнения рабочей полости турбомуфты разделяются на две основные группы.

Замкнутые (с постоянным наполнением), в которых рабочая полость отделена от внешней среды. Благодаря этому количество жидкости в круге циркуляции неизменно. Все тепло, выделяюще еся в результате скольжения в муфте, рассеивается в воздух поверх ностью муфты.

Незамкнутые (с переменным наполнением), в которых рабо чая полость сообщается с внешней средой. С увеличением сколь жения в этих муфтах снижается передаваемый крутящий момент.

В замкнутых турбомуфтах объем пространства вне круга циркуляции, заполненный жидкостью, сведен до минимума. Из-за отсутствия специального охлаждения и вследствие того, что они не выключаются, такие турбомуфты применяются в установке только с механическими муфтами или со специальным остановочным тормозом на вторичном валу.

Турбомуфты бывают нерегулируемые и регулируемые.

Унерегулируемых муфт отмечаются два недостатка.

При данной скорости первичного вала она имеет единствен ную внешнюю характеристику, поэтому некоторому крутящему моменту М2 соответствует единственное значение п%. Потребность в изменении передаточного отношения при постоянной нагрузке на вторичном валу возникает, например, в процессе ловильных работ в бурении или регулирования производительности бурового насоса при постоянном давлении.

Форма ее характеристики не приспособлена к двигателям с небольшими диапазонами крутящих моментов или скоростей вра щения вала.

Регулируемые турбомуфты позволяют при данной нагрузке на вторичном валу осуществлять различное скольжение, т. е. являются вариаторами скоростей. Обычно эти муфты снабжены черпательпыми трубами, возвращающими жидкость с периферии к ее центру. Черпатедьные трубы делаются поворотными, стационарными и выдвижными.

Система с поворотной трубой изображена на рис. XVII-21. Каждому положению черпательной трубы соответствует определенное наполнение рабочей полости. Труба споим загнутым концом отчерпывает жидкость из вращающегося вместе с насосным колесом корпуса и направляет ее через маслоохладитель обратно в рабочую полость. Дополнительная камера имеет достаточный объем, что позволяет полностью опорожнять камеру при разъединении ведущего и ведомого валов. В результате увеличиваются размеры муфты, но вместе с тем в-озникают условия для большего тепло-отвода. При остановках муфты жидкость располагается ниже вала, поэтому отпадает надобность в контактных уплотнениях л уменьшаются жесткие требования к соосности колес муфты.

402

![]()

|

1 |

||

|

|

|

- ) |

м

2 1

Рис. XVII-21. Регулируемая турбоыуфта с поворотной чертштельной трубой и внутренним тором.

1 — отверстия; 2 — вращающийся корпус; 3 — чсрпательная труба; 4 — рычаг; 5 — турбинное колесо; а — насосное колесо;

М — маслоохладитель.

В легких буровых установках помимо муфт с черпателъными трубами для привода насосов, ротора и лебедки применяются также замкнутые нерегулируемые муфты. При этом муфта предохраняет ведомый вал от крутильных колебаний двигателя, защищает двигатель от перегрузки и толчков со стороны ведомой части и служит для разгона ведомого вала с места под нагрузкой.

Турботраисформаторы и универсальные турбопередачи

Турботрансформатор в отличие от турбомуфты всегда имеет неподвижный направляющий лопаточный аппарат, называемый реактором, который воспринимает разницу в крутящих моментах на обоих валах трансформатора.

При сравнении обоих видов турбонередач имеют значение следующие факторы.

Прозрачность характеристики передачи, т. е. влияние нагрузки ведомого вала на нагрузку ведущего вала. Турбомуфта имеет совершенно «прозрачную» характеристику, ибо моменты на валах равны и изменение нагрузки в исполнительном механизме передается двигателю. Турботрансформатор может иметь непрозрачную характеристику, так что двигатель не чув ствует изменения крутящего момента на вторичном валу.

К. п. д. передачи при регулировании скорости. Тур бомуфта имеет высокий к. п. д., равный 0,95—0,98, только при нор мальном режиме работы. При снижении к. п. д. до 0,8 муфта име ет диапазон регулирования, равный всего 1,25—1,4. Регулиру емая муфта допускает широкое регулирование скорости вторичного вала, но лишь в зоне низких к. п. д. Турботрансформатор обеспе чивает регулирование скоростей при меняющихся передаточных отношениях 0,3—0,6 (диапазон регулирования —2) без значитель ного уменьшения к. п. д., равного примерно 0,8—0,85. В некото рых конструкциях указанный диапазон регулирования еще более расширен.

Простота конструкции рабочих колес, которые имеют плоские, направленные по радиусу, лопатки. Для совмеще ния положительных качеств турбомуфты и турботрансформатора— высокого к. п. д. для первой и регулируемости при сохранении сравнительно высокого к. п. д. для второго — применяются уни версальные турбо передач и, которые широко рас пространены в буровых установках.

Схемы турботрансформаторов весьма разнообразны. В зависимости от числа турбинных колес турботрансформаторы бывают одноступенчатыми и многоступенчатыми. Многоступенчатый Турботрансформатор, который имеет двух- или трехступенчатую турбину, позволяет при ограниченном расходе жидкости передавать большие крутящие моменты, т. е. при равных передаточных отношениях иметь увеличенные коэффициенты трансформации.

404

Взаимное расположение лопаточных колес в проточной полости определяет свойства характеристики турботрансформатора. В одноступенчатом трансформаторе наиболее распространена последовательность насос — турбина — реактор (считая по направлению потока в меридиональном сечении).

Так как реактор предшествует насосу, то угол входа ctj потока в насос не зависит от скорости вращения турбины, что обеспечивает неизменность характеристики насоса при постоянной скорости вращения насосного вала.

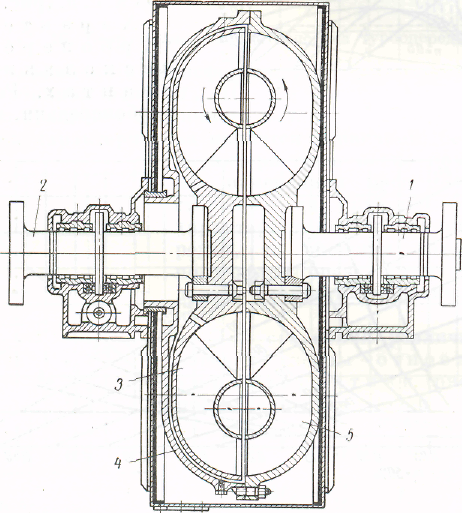

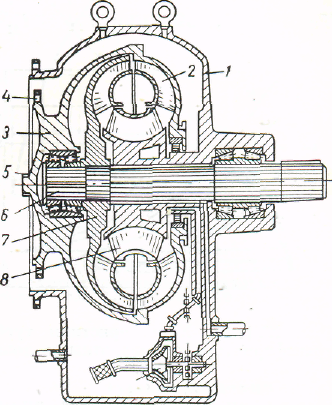

На рис. XVII-22 представлена конструктивная схема одноступенчатого турботрансформатора буровых установок.

Рис. XVII-22. Конструктивная схема турботрансформатора.

1 — картер; 2 — насосное колесо; з — ведущий барабан; J — фланец; 5 — центрирующий выступ; fi — ведомый вал; 7 — турбинное колесо; S — реактор.

Для изменения характеристики моментов при постоянной скорости вращения ведущего вала и особенно в том случае, когда для отдельных ведомых валов требуются независимые скорости вращения, применяются регулируемые турбо-трансформаторы. Регулирование путем изменения наполнения проточной полости, подобно регулированию турбо-муфт, у турботрансформаторов не применяется из-за снижения к. п. д., а также из-за кавита-ционного износа лопаточных колес. Изменение характеристик достигается поворотом лопаток в насосном колесе или реакторе.

Универсальная турбопередача удобна в том отношении, что при низких значениях крутящего момента на ведомом валу она превращается из турботрансформатора в турбомуфту. Преимущество такого качества особенно выявляется в буровых подъемных установках. При больших нагрузках турбопередача, являясь трансформатором, предохраняет двигатель от перегрузки. Если нагрузки небольшие, как, например, во время подъема порожнего элеватора, режим работы турбопередачи переходит на режим турбомуфты с прозрачной характеристикой. В результате двигатель, имеющий регулятор скорости, автоматически снижает подачу топлива и соответственно крутящий момент и мощность. При этом сохраняется высокий к. п. д. турбопередачи и мощность двигателя бесполезно не затрачивается на нагревание рабочей жидкости.

405

Наиболее распространены простые о д н о к а м е р к ы о универсальные передачи, называемые ком. п л е к с н ы м и т у р б о-трансформаторами.

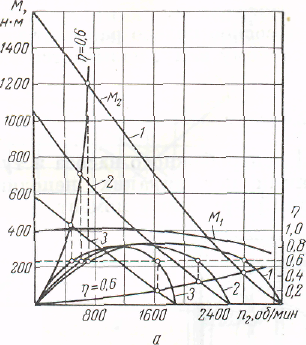

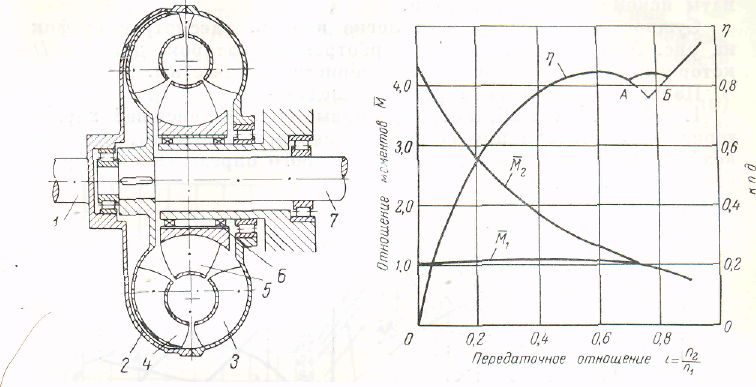

Для определения принципа работы комплексного турботранс-форматора рассмотрим его характеристику (рис. XVII-23).

Так как ^М = 0, то при М2 ^> Мг опорный момент М3 является положительным, т. е. направлен в сторону вращения насосного и турбинного колес. По мере увеличения передаточного отношения момент на турбинном колесе падает и при г21 = гм Mz = Mt. Таким образом, при г21 == i4 момент на реакторе равен нулю

и при дальнейшем увеличении izl меняет свой знак, начиная действовать в сторону, противоположную вращению турбинного и насосного колес.

Рис. XVI1-23. Характеристики турбо-т рапс форматора с поворотными лопатками.

Если установить реактор на муфте свободного хода (обгонной муфте), позволяющей ему свободно вращаться в направлении вращения насосного колеса и не допускающей вращения в противоположную сторону, то при малейшем увеличении ial по сравнению с i4

реактор начнет свободно вращаться. При свободном вращении он но оказывает значительного сопротивления потоку, поэтому приближенно можно принять Ms > 0, т.е. турботранс-форматор работает как турбомуфта.

В режиме гидромуфты соблюдается условие К «=# J, т) «=• J21, т. е. к. п-. д. изменяется по прямой. Расчетное передаточное отношение турботрансформатора is выбирают из условия, чтобы к. п. д. при переходе на режим турбомуфты был равен 0,82 — 0,85.

Таким образом, комплексный турботрансформатор обеспечивает более широкий диапазон передаточных отношении, при которых передача работает с высокими к. л. д. по сравнению с к. п. д. обычных турботрансформаторов.

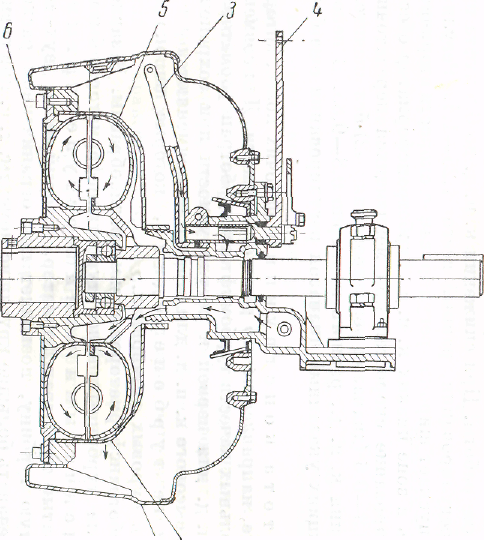

В буровых установках применяются комплексные турботранс-форматоры с одним и двумя реакторами (рис. XVTI-24). При разделении реактора на два колеса уменьшаются потери от удара при входе потока на лопатки реактора в зоне передаточных отношений от г до 1ЛГ

Характеристика комплексного турботрансформатора с двумя реакторами представлена на рис. XVII-25, Б точке Л кривой к. п. д. отмечается страгивание первого реактора, в точке Б -второго реактора, после чего наступает режим турбомуфты. Нали-

406

чие двух реакторов способствует повышению к. п. д. в золе Д—Б, в которой при одном реакторе кривая к. д. д. изменяется по пунктирной линии.

Ряс.

XV11-24.

Схема комплексного турботрапсформатора.

Ряс.

XV11-24.

Схема комплексного турботрапсформатора.

1'— вал ведущий; 2 — кожух; з — насосное колесо; 4 — турбинное колесо; а — реактор; в — втулка свободного хода; 7 —

вал ведомый.

Рис. XVII-25. Характеристика комплексного турботрансформатора с двумя реакторами.