- •§ 1. Общие сведения о буровом оборудовании

- •§ 2. Назначение, классификация и общие требования, предъявляемые к буровому оборудованию

- •Глава I

- •§ 1. Назначение и классификация

- •§ 2. Лопастные долота

- •§ 3. Шарошечные долота

- •§ 4. Алмазные долота

- •§ 5. Колонковые долота

- •Глава If

- •§ 1. Назначение, состав, общие требования

- •§ 2. Ведущие трубы

- •§ 3. Конструкция бурильных труб, замков и убт

- •§ 4. Резьбы деталей бурильной колонны

- •§ 5. Проектирование бурильных колонн

- •§ 6. Расчет замковых соединений

- •§ 7. Эксплуатация бурильных труб

- •§ 1. Принцип действия

- •§ 2. Гидромеханика турбин турбобура

- •§ 3. Характеристика турбин турбобура

- •§ 4. Безразмерные характеристики турбин

- •§ 5. Резино-металлическая пята турбобура и характеристика «турбобур — долото — забой»

- •Глава IV

- •§ 1. Назначение, схемы, устройство

- •§ 2. Система токоподвода к электробуру

- •§ 3. Конструкция электробуров

- •§ 4. Эксплуатация электробуров

- •Глава V

- •§ 1. Функции, состав и классификация

- •§ 2. Режим работы- и нагрузки буровых установок

- •§ 3. Динамические нагрузки

- •§ 4. Расчет частей буровых установок

- •Глава VI

- •§ 1. Процесс спуско-подъемных работ, устройство подъемного механизма

- •§ 2. Нагрузки, действующие на талевую систему, и к. П. Д. Подъемного механизма

- •§ 3. Статический и кинематический расчеты подъемного механизма

- •§ 4. Общее уравнение движения подъемного механизма

- •§ 5. Мощность подъемного механизма

- •§ 6. Продолжительность подъема и спуска бурильного инструмента

- •§ 7. Количество скоростей подъема и их соотношение

- •Глава VII

- •§ 1. Назначение и устройство

- •§ 2. Стальные канаты талевых систем

- •§ 3. Кронблоки и талевые блоки

- •§ 4. Расчет кронблоков и талевых блоков

- •§ 5. Буровые крюки и крюкоблоки

- •§ 6. Штропы

- •§ 7. Механизмы для крепления неподвижной ветви талевого каната

- •Глава VIII

- •§ 1. Назначение, устройство и конструктивные схемы

- •§ 2. Узлы конструкции и механизмы буровых лебедок

- •§ 3. Оборудование для вспомогательных работ

- •§ 4. Расчет узлов лебедок

- •§ 5. Эксплуатация буровых лебедок

- •Глава IX

- •§ 1. Инструмент для захвата, подъема и переноса труб и свечей

- •§ 2. Устройства для свинчивания и развинчивания резьбовых соединений бурильных колонн

- •§ 3. Комплекс приспособлений и механизмов, применяемых для автоматизации спуско-подъемных операций (асп)

- •Глава X

- •§ 1. Назначение и устройство роторов

- •§ 2. Конструкции роторов и их деталей

- •§ 3. Расчет роторов

- •§ 4. Монтаж и эксплуатация роторов

- •Глава XI

- •§ 1. Назначение и устройство вертлюгов

- •§ 2. Эксплуатация вертлюгов

- •Глава XII

- •§ 1. Назначение и общие требования

- •§ 2. Типы поршневых буровых насосов и их схемы

- •§ 3. Детали гидравлической части поршневых насосов

- •§ 4. Станины и детали приводной части насосов

- •§ 5. Компенсаторы

- •§ 6. Расчет бурового насоса

- •§ 8. Совместная работа насосов

- •§ 9. Эксплуатация буровых насосов

- •Глава XIII

- •§ 1. Назначение и общее устройство

- •§ 2. Оборудование напорной линии

- •§ 3. Оборудование сливной системы

- •Глава XIV

- •§ 1. Типы превен торов

- •§ 2. Конструкции превенторов

- •§ 3. Оборудование для обвязки устья скважины

- •§ 4. Эксплуатация превенторов и правила техники безопасности

- •Глава XV

- •§ 1. Назначение, основные требования и конструкции

- •§ 2. Типы, параметры, классификация

- •§ 3. Узлы вышек

- •§ 4. Расчет буровых вышек

- •§ 5. Монтаж и транспортирование вышек

- •Глава XVI

- •§ 1. Назначение и классификация наземных оснований

- •§ 2. Параметры

- •§ 3. Особенности конструкций

- •§ 4. Экономические факторы

- •§ 5. Детали конструкций оснований

- •§ 6. Расчет оснований

- •§ 7. Основания буровых установок для бурения с поверхности воды

- •Глава XVII

- •§ 1. Основные определения и требования

- •§ 2. Характеристики двигателей силовых приводов

- •§ 3, Характеристика приводов при работе на общую трансмиссию

- •§ 4. Механические трансмиссии

- •§ 5. Трансмиссии с турбоперсдачами

- •§ 6. Совместная работа двигателей с ту рб опере дачами

- •§ 7. Выбор двигателей

- •§ 8. Конструкция силовых приводов

- •Глава XVIII

- •§ 1. Функции, классификация и общие требования

- •§ 2. Системы управления

- •Глава XIX

- •§ 1. Кинематические схемы буровых установок

- •§ 2. Конструктивные схемы установок

- •§ 3. Компоновка буровых установок

- •§ 1. Назначение, общие требования и классификация

- •§ 2. Конструкции буровых установок для структурно-поискового бурения

- •Глава XXI

- •§ 1. Характеристика процесса крепления и назначение оборудования

- •§ 2. Цсментиосмесительные машины

- •§ 3. Цементировочные агрегаты

- •§ 4. Обвязка устья скважины при цементировании

§ 4. Расчет буровых вышек

Предельные состояния конструкции и предпосылки расчета

Задача расчета сводится к тому, чтобы предотвратить разрушение вышки или чрезмерных ее прогибов. Состояние, при котором конструкция перестает удовлетворять предъявляемым к ней эксплуатационным требованиям, называется предельным.

Для буровых вышек различают два таких состояния:

а) первое предельное состояние — по несущей способности (проч ности и устойчивости), при достижении которого конструкция теряет способность сопротивляться внешним воздействиям или получает недопустимые остаточные изменения своей формы;

б) второе предельное состояние — по развитию чрезмерных де формаций от статических или динамических нагрузок, при достиже нии которого в конструкции, сохраняющей прочность и устойчивость, появляются недопустимые деформации или колебания.

Основное требование норм расчета состоит в том, чтобы величина усилий (напряжений) и деформаций (перемещений) от внешних воздействий не превосходили предельных (допустимых) значений.

Для первого предельного состояния предельное условие имеет вид

N*£P^ (XV-23)

где ./V—расчетное усилие в рассматриваемом стержне конструкции

(функция нагрузок, действующих на сооружение); л!р ~~ предельное усилие, воспринимаемое материалом рассматриваемого стержня и определяющее его несущую способность.

Величина N неравенства (XV-23), представляющая собой наибольшее возможное за время эксплуатации сооружения усилие, называется расчетной нагрузкой и выражается в виде

ЛГ = 2*?*„ (XV-24)

где /^ — нормативная нагрузка, отвечающая условиям нормальной эксплуатация вышки;

22* 329

к. — коэффициент перегрузки /*?, т. е. отношение наибольшей возможной за время эксплуатации конструкции нагрузки (расчетной) к нормативной нагрузке, принимаемый в пределах 1,05—1,30.

В соответствии с неравенством (XV-23)

tf = SP;n^JV (xv-25)

Функция Р1|р, определяющая несущую способность элемента, зависит от его размеров, сопротивления материала и условий работы элемента

Ф =- mRF, (XV-26)

где т — коэффициент условий работы, принимаемый равным

0,9-0,95; F — геометрическая характеристика элемента (площадь, момент

сопротивления и т. д.): И — расчетное сопротивление элемента;

R=kR* (XV-27)

k — коэффициент однородности материала, равный 0,8—0,9;

Rs — нормативное сопротивление (предел текучести материала).

Таким образом, условие первого предельного состояния для рассматриваемого стержня или части выгаки выражается следующим образом: по прочности

^ РЫ ^ mkR»F, (XV-28)

по устойчивости

2 P*nt ^ mykR*F. (XV-29)

Здесь (р — коэффициент понижения напряжения при продольном изгибе.

Условие второго предельного состояния имеет вид

°=£бпр, (XV-30)

где 6 — деформация или перемещение конструкции в результате внешних воздействий на нее {функция нагрузок, материала и системы сооружений);

6„р — предельная деформация или перемещение, ограничивающие условия нормальной эксплуатации (функция назначения сооружения).

Условия второго предельного состояния соответствуют условиям нормальной эксплуатации, и поэтому величину перемещения б определяют в функции нормативных нагрузок (без учета коэффициентов перегрузки).

340

Поскольку при нормальной эксплуатации детали вышки работают в пределах упругости, неравенство (XV-29) перепишется так:

2^'б^бпр, (xv-3i)

где Р*—значение нормативной нагрузки;

б; — деформация или перемещение конструкции от действия

нагрузки;

бир — предельная величина деформации, определяющая возможность нормальной эксплуатации.

Нагрузки и их сочетания

Действующие на вышку нагрузки подразделяются па постоянные и временные (временные длительные, кратковременные и особые).

К постоянным нагрузкам относятся масса вышки и масса оборудования, смонтированного на ней. Эти нагрузки не изменяются в течение всего периода эксплуатации буровой установки.

К временным длительным относятся: эксплуатационная нагрузка на крюке, вертикальные и горизонтальные составляющие усилий в ходовой и: неподвижной ветвях талевой системы, крутящий момент на наголовнике, горизонтальная составляющая от веса свечей, установленных за пальцем. Нагрузки этого рода возникают в период работы буровой установки и зависят от условий бурения.

К кратковременным относятся ветровая и снеговая нагрузки; они являются случайными величинами, функции распределения которых определяются местными особенностями.

К особым относятся нагрузки, возникающие при испытаниях конструкции.

При расчете вышки учитываются нагрузки, появляющиеся во время реальдых условий эксплуатации. В этих условиях должны быть обеспечены устойчивость и прочность всех деталей конструкции.

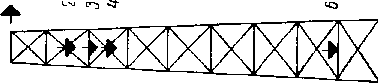

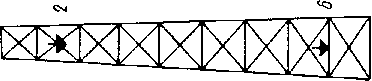

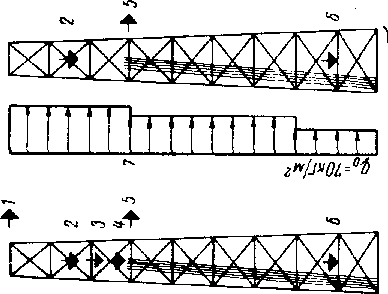

На рис. XV-15 приводятся схемы нагрузок, действующих на вышку при различных режимах эксплуатации (сочетаниях). За расчетные принимают два вида сочетаний нагрузок.

Максимальная нагрузка на крюке и горизонтальная составля ющая от массы пакета бурильных свечей, установленных за палец в сочетании с эксплуатационной ветровой нагрузкой (имеется в виду случай спуска обсадной колонны). При этом вышка и ее узлы рассчи тываются на прочность и устойчивость.

Воздействие ветра высокой интенсивности на вышку и пакет бурильных свечей, установленных за палец. Нагрузка на крюке при этом отсутствует. В этом случае вышка рассчитывается на устой чивость от опрокидывания, а элементы решетки (пояса и диагональ ные тяги) на прочность и устойчивость.

Общая схема расчета буровой вышки после выбора типа выглядит следующим образом.

1. Уточняются основные параметры сооружения (максимально допустимая грузоподъемность, емкость магазинов, длина свечи,

341

высота, отметки балконов, массы вышки, талевой системы и т. д.).

2. Определяются расчетные нагрузки, действующие на вышку в основных расчетных сочетаниях.

cl, Р

И

Ф Я

s

И .-к а

и а йэ1

и Ы Л5 i йй *%

a

*Н л

Ш

« f, И

>» Р.

e-i

ss§

д S = я а"

£ м I I

В СМ

Ветровая нагрузка. Нормативная ветровая нагрузка дв, принимаемая нормальной к поверхности сооружения или отдельной

его части

(XV-32)

342

где g0—нормативный скоростной напор, принимаемый по таблицам

XV-3 и XV-4;

С—аэродинамический коэффициент, выбираемый по строительным нормам и правилам;

S — площадь проекции рассчитываемого сооружения или его узла на поверхность, перпендикулярную к направлению ветра;

р — коэффициент увеличения расчетного скоростного напора учитываемый для расчета сооружений с периодом собственных колебании более 0,25 сек

p = l-Km. (XV-33)

Здесь £— коэффициент динамичности, зависящий от периода собственных колебаний сооружения и логарифмического декремента затухания колебаний сооружений, принимаемый для вышек 1,8—2,3;

т — коэффициент пульсации скоростного напора, определяемый по табл. XV-5.

Т а б ;i ii ц a XV-3

Нормативные скоростные напоры ветра д0 для высоты над поверхностью земли до 10 „м

Районы СССР |

г |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

Нормативный скоростной на- |

270 |

350 |

450 |

550 |

700 |

850 |

1000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Поправочные коэффициенты на возрастание скоростных напоров ветра для высот более 10 м (за исключением горных местностей) приведены в табл. XV-4.

Т а б л п ц a XV-4

Высота над поверхностью земли, -и ... |

До 10 |

20 |

40 |

100 |

350 и выше |

|

1,0 |

1,35 |

1,8 |

'» ') |

3,0 |

|

|

|

|

|

|

Примечание. Для промежуточных высот величина поправочных коэффициентов определяется линейной Интерпол я диен.

Т а б л п ц a XV-r( Коэффициенты пульсации скоростного напора ветра

Высота, м |

ДО 20 |

40 |

GO |

80 |

100-120 |

|

0,35 |

0,32 |

0,28 |

0,25 |

0.21 |

|

0,25 |

0,22 |

0.20 |

0,18 |

0.15 |

|

|

|

|

|

|

343

При определении площади S необходимо учитывать коэффициент заполнения (р. Для обшитых поверхностей ср = 1, для стержневых ферм он принимается равным в пределах 0,15—0,20. В целях упрощения расчета полученные усилия от ветровой нагрузки в отдельных точках суммируются и равнодействующая их прикладывается и одной точке.

Н о р м а т и в и у ю нагрузку от горизонтальной составляющей У-*св от массы свечей, установленных за палец, определяют пз уравнения

/V^tga, (XV-34)

где G— масса установленных свечей;

a — угол наклона свече it к вертикали, принимаемый равным 2 — 4°.

Нагрузка на наголовник в ы ш к и Q* определяется следующим образом:

Огп(т-г2)

<?>'=- ^-.'-^, (XV-35)

где (^ — нагрузка на крюке;

?/г — число рабочих струн полиспаста.

Расчетная нагрузка от продольных (вертикальных) сил определяется следующим образом.

На опорную плиту ноги четырехгранной башенной вышки

<?кт> (т-1- 2) И,

(XV-36)

\ /

где G^ 6'T, G0 — массы вышки, талевой системы и оборудования

размещенного на вышке; «!, п.2 — коэффициенты перегрузки нормативных нагрузок;

a — угол наклона ноги к горизонтали; 3,6 — коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между ногами вмгаки.]

На опорный шарнир ноги мачтовой вышки (А-образного типа)

.37)

Расчетные нагрузки в узлах вышки от поперечных (горизонтальных) сил определяются по методам строительной механики аналитически либо графически путем построения диаграммы усилий.

Площадь сечения стержня ноги проверяется, исходя из условия пертюго предельного состояния.

Для башенной вышки

0' - Q1 ^ РЯ9 = mqRkF. (X V.38)

344

Здесь Q* — расчетная нагрузка в стержне от вертикальных сил; Q[ — расчетная нагрузка в стержне от горизонтальных сил; Р —несущая способность стержня.

Из формулы (XI.38) определяется необходимая площадь сечения F стержня

~ ' "" (XV.39)

Для мачтовой А-образной вышки

(XV.

01 + <?[

где F — суммарная площадь сечения всех стержней, образующих одну ногу.

Необходимая площадь сечения одного стержня

F =

(XV.41)

'суй _ <?!+е;

где п — число стержней в поперечном сечении ноги.

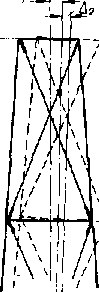

Определяя второе нредельное состояние для вышек, необходимо учитывать, что суммарное отклонение наголовника Дсум (рис. XV-16) от вертикали не должно превышать предел, допустимый при эксплуатации. Этим пределом считается расстояние от замка трубы до стола ротора при спуске или подъеме бурильной колонны. Рассматриваемое условие жесткости конструкции записывается в виде:

Д^^ + Л^-^V^-, (XV.42)

Ротор

где Д2 —отклонение наголовника вследствие не- Рис. XV-16. Схе-

точности монтажа вышки; ма к определению

Л отклонения наго-

— диаметр отверстия в столе ротора; ловника вышки.

Dy~диаметр замка бурильной колонны;

Дд. —отклонение наголовника вследствие воздействия попереч ных и продольных сил

(XV-43)

Здесь ЛГ(.—усилие в элементах вышки от единичных сил;

Nfi —усилие в элементах вышки от заданных нагрузок;

/., л,—длина п площадь сечения элементов.

345

Усилия в стержнях определяются способами строительной механики: либо графически построением диаграммы усилий, либо аналитически методом вырезания узлов.

Для поверочных расчетов принимаются значения:

300

Л = JL Я; (XV-44)

>-5077я;

(XV-45)

^_-_-L.I{i (XV-46)

где Н— высота вышки.

В табл. XV-6 приведены допустимые отклонения наголовника вышек от вертикали.

Т а б л и ц a XV-6

Допустимые отклонения наголовника иышек от вертикали

|

Условное |

Высота е |

ышки, ,и |

Вид отклонения |

обо л качение |

42 |

53 |

|

Д, |

80—90 |

100—110 |

|

д.. |

40—50 |

«5— 75 |

|

|

120 -140 |

1(55—185 |

|

|

|

|

Частные случаи расчета

Вышку при необходимости проверяют такте на действие нагрузок, возникающих при монтажно-транспортном положении.

Проверка на действие нагрузки при монтажном положении особенно важна для мачт, которые первоначально собираются на земле, а затем переводятся в рабочее (вертикальное) положение с помощью специальных подъемных механизмов. В этом случае на систему действуют перерезывающие силы, вызываемые силой тяжести вышки и смонтированного на ней оборудования (кронблока, средств механизации и др.). Поскольку подъем вышки происходит неравномерно, в системе возникают дополнительные динамические воздействия. Они учитываются коэффициентом динамичности, равным 1,20.

Вышки обоих типов (башенных и мачтовых) следует проверять на транспортные воздействия, возникающие при перемещении вышки с одной точки бурения на другую. В этом случае особенное значение имеет расчет на устойчивость системы в условиях перемещения по наклонной плоскости (при расчетах угол принимают обычно в 10° к вертикали) с учетом действия ветровой нагрузки. Помимо проверки системы на общую устойчивость в случае транспортирования крупным блоком проверяют вероятность отрыва опорных плит вышки от опорной поверхности блока и прочность соединительных болтов.

34G