- •Основы строительного дела

- •Содержание

- •Введение

- •Состав курсовой работы

- •1. Построение “розы” ветров

- •Р ис.1. Роза ветров для а) январь; б) июль

- •2. Теплотехнический расчёт наружной стены

- •Нормативные значения коэффициента теплоотдачи

- •3. Расчет состава и площадей административно - бытовых помещений

- •3.1. Бытовые помещения

- •3.2. Гардеробные

- •3.3. Душевые

- •3.4. Умывальные

- •3.5. Ножные ванны

- •3.6. Туалеты

- •3.7. Курительные

- •3.8. Помещения для отдыха

- •3.9. Административные помещения

- •4. Определение толщины утеплителя покрытия

- •Толщина теплоизоляционных слоев покрытий

- •5. Проектирование естественного освещения

- •6. Расчет лестниц

- •7. Указания по выбору конструктивных элементов

- •8. Расчет и проектирование фундаментов

- •8.1. Оценка инженерно-геологических условий

- •8.2. Определение расчетного давления на грунт основания

- •8.3. Определение глубины заложения фундаментов

- •8.4. Определение размеров подошвы фундамента

- •9. Определение стоимости здания

- •Библиографический список

8. Расчет и проектирование фундаментов

В курсовой работе студенту необходимо определить глубину заложения столбчатых фундаментов и размеры их подошвы, при этом следует помнить, что при подсчете нагрузок выбирается самый нагруженный фундамент, а затем спроектировать его в сборном или монолитном варианте.

Расчет и проектирование фундаментов следует начинать с оценки инженерно-геологических условий площадки строительства, руководствуясь СНиП 2.02.01-83 (Основания зданий и сооружений) или настоящими методическими указаниями.

8.1. Оценка инженерно-геологических условий

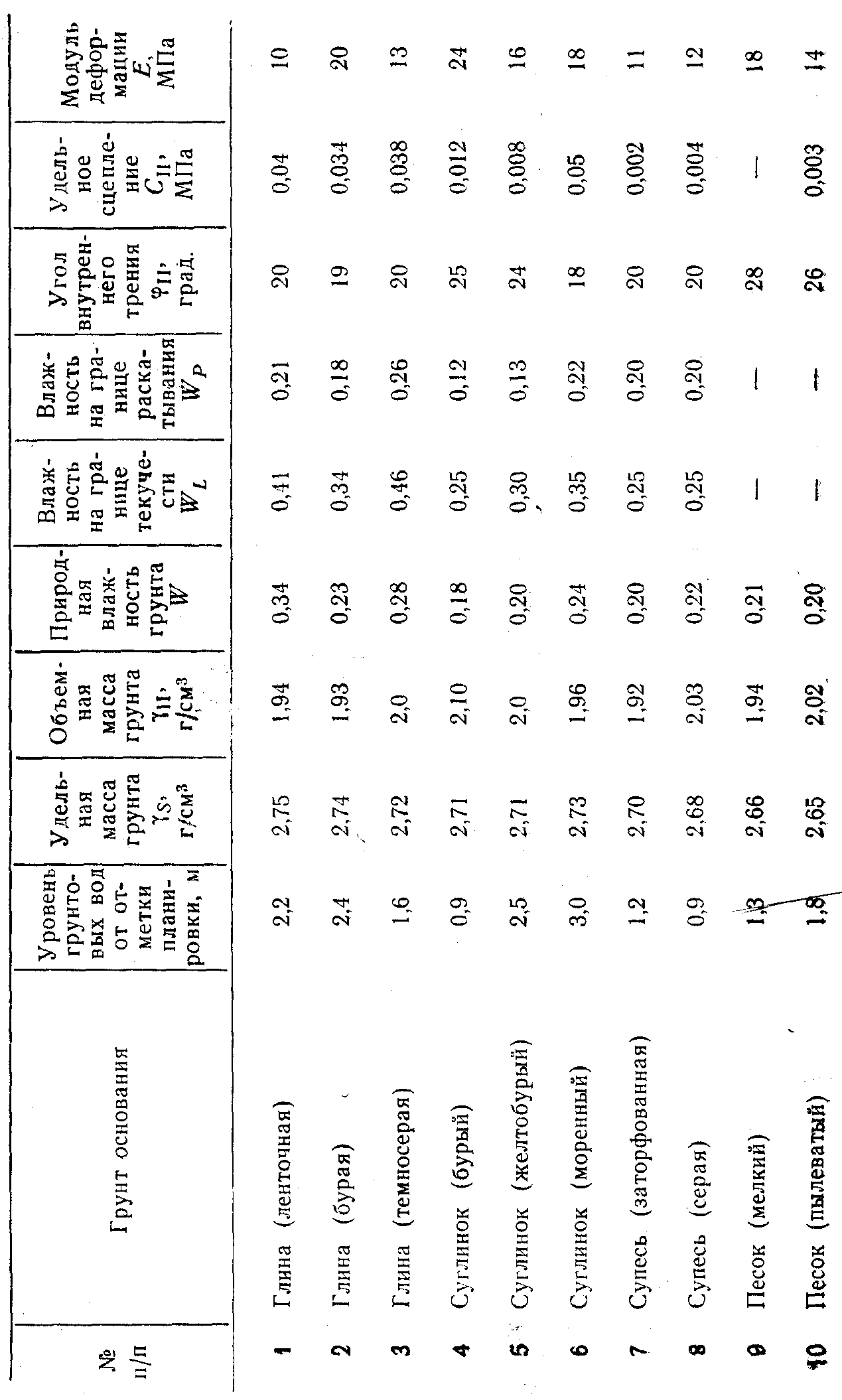

Для проведения необходимых расчетов фундаментов на основании указанных в табл. 22 исходных характеристик грунта рассчитываются по формулам следующие характеристики.

Объемная масса (вес) скелета грунта (г/см3):

γск = γ II / (1+W), г/см3 , (19)

где γ II – объемная масса (вес) грунта, т. е. отношение массы всего грунта в образце, в т. ч. и массы воды, заключенной в порах, к объему образца;

W – влажность грунта (в долях единицы), т. е. отношение массы воды к

массе высушенного грунта;

γск – объемная масса (вес) скелета грунта, т. е. отношение массы (веса)

минеральных частиц грунта в образце к объему всего образца.

2. Коэффициент пористости

e0 = (γs - γск ) / γск , (20)

где γs – удельная масса грунта, т. е. отношение массы твердых (минеральных) частиц грунта к их объему;

e0 – природное (начальное) значение коэффициента пористости, т. е. отношение объема пор грунта к объему его скелета.

3. Пористость

n = e0 / (1 + e0 ), (21)

где п – пористость грунта, т. е. объем пор для единицы объема грунта.

4. Степень влажности

G = W · γs / γw · e0 , (22)

где γw – удельная масса воды;

величина γw · e0 / γs = Wп – полная влагоёмкость грунта, т. е. влажность, теоретически соответствующая полному заполнению пор водой.

По вычисленному значению степени влажности для грунтов, имеющих жесткий скелет (пески, пылеватые грунты), появляется возможность охарактеризовать их по степени водонасыщенности:

маловлажные – 0 < G < 0,5;

влажные – 0,5 < G < 0,8;

насыщенные водой – 0,8 < G < 1.

Для глинистых грунтов коэффициент водонасыщенности будет близок к единице, и для них более существенное значение имеют общее содержание воды и обусловленная им степень связанности. К связным грунтам относят, главным образом, различные глины и суглинки. Для этих грунтов естественная плотность, а следовательно, и несущая способность зависят от их консистенции (густоты). В зависимости от содержания воды консистенция глинистых грунтов меняется в значительных пределах и может быть текучей, пластичной или твердой.

5. Число пластичности:

Iр = WL - Wp . (23)

Bид глинистого грунта определяется:

супесь – 0,01 < Iр < 0,07;

суглинок – 0,07 < Iр < 0,17;

глина – Iр > 0,17.

6. Показатель консистенции глинистого грунта

IL = ( W -Wp) / (WL - Wp), (24)

Уточняем наименование глинистого грунта

Супеси: твердые – IL < 0;

пластичные – 0<. IL < 1;

текучие – IL > 1.

Суглинки и глины: твердые – IL < 0;

полутвердые – 0< IL < 0,25;

тугопластичные – 0,25 < IL < 0,50;

мягкопластичные – 0,50 < IL < 0,75;

текучепластичные – 0,75< IL < 1;

текучие – IL > 1.

7. Коэффициент относительной сжимаемости грунта.

а = tg α = (e0 – eп) / (Pп-Р0), (25)

где e0 – начальное (природное) значение коэффициента пористости;

eп – конечное значение коэффициента пористости.

Коэффициент сжимаемости используется при расчете осадок фундамента. Важной характеристикой сжимаемости грунтов является модуль деформации (Е), связанный с коэффициентом сжимаемости зависимостью:

Е = β0· (1 + e0 ) / а = β0 / а0 , (26)

где β0 = 1 – 2μ2/ (1 - μ) – безразмерный коэффициент, зависящий от

коэффициента бокового расширения грунта (коэффициента Пуассона) μ;

а0 = а / (1 + e0 ) – приведенный коэффициент сжимаемости.

Для различных видов грунтов μ равно: песчаных – 0,27;

супесей и суглинков – 0,35;

глин – 0,40.

После вычисления значения приведенного коэффициента сжимаемости можно сделать заключение о степени сжимаемости грунта основания (см2/кгс):

а0 > 0,05 – сильно сжимаемые;

0,005 < а0 < 0,05 – средней сжимаемости;

а0 < 0,005 – слабо сжимаемые.

При оценке инженерно-геологических условий студент на основании полученных исходных данных и вычисленных характеристик должен в пояснительной записке сделать общее заключение о возможности использования грунтов в качестве естественного основания, охарактеризовав грунты по консистенции, водонасыщенности, пористости и сжимаемости (см. пример).