- •Метрология, стандартизация и сертификация

- •190401.65 «Электроснабжение железных дорог» Чита 2009

- •1. Измерение напряжения постоянного тока.

- •2. Измерение силы постоянного тока

- •3. Измерение напряжения переменного тока в диапазоне частот 20 Гц...20 кГц.

- •4. Измерение силы переменного тока в диапазоне частот 20Гц...20кГц

- •5. Измерение сопротивления

- •1. Однократные измерения

- •Прямые измерения

- •Косвенные измерения

- •1.3. Совместные измерения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Кафедра "Электроснабжение"

В. Г. Литвинцев

Метрология, стандартизация и сертификация

Методические указания на выполнение лабораторных работ

для студентов 3 курса очной и заочной форм обучения специальностей

190401.65 «Электроснабжение железных дорог» Чита 2009

УДК 621.31

ББК 3-27

Л-34

Рецензент:

Зав. кафедрой «Электроснабжение» Забайкальского института железнодорожного транспорта к.т.н., доцент

С. А. Филиппов

Литвинцев, В. Г.

Л34 Метрология, стандартизация и сертификация: Методические указания на выполнение лабораторных работ для студентов 3 курса очной и заочной форм обучения специальностей 190401.65 «Электроснабжение железных дорог»

Методические указания содержат задания к контрольной работе и краткие теоретические сведения по проектированию основных элементов электрической распределительной сети от 0,4 кВ до 110 кВ.

© Забайкальский институт железнодорожного

транспорта (ЗабИЖТ), 2009

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Цель работы: ознакомиться с аналоговыми электромеханическими и электронными приборами и методикой определения некоторых их метрологических характеристик.

Задание.

1. Ознакомиться с имеющейся на рабочем месте аппаратурой.

2. Определить основную погрешность и вариацию показаний поверяемого миллиамперметра или вольтметра на постоянном токе. Погрешность и вариация определяются для 6-8 точек шкалы с обязательным включением в число поверяемых точек всех числовых отметок.

3. Построить графики зависимости абсолютной погрешности прибора от его показаний при его работе на постоянном токе. Определить максимальное значение приведенной основной погрешности прибора для постоянного тока.

4. Определить внутреннее сопротивление миллиамперметра или вольтметра.

5. На основании анализа полученных данных сделать вывод о соответствии основной погрешности и вариации показания, определяемых классом точности испытуемого прибора.

Методические указания к работе.

Поверкой средств измерений (СИ) называют определение погрешности СИ и установление его пригодности к применению. В основе поверки методом сличения лежит одновременное измерение одной о той же величины поверяемым прибором и образцовым средством измерений. Соотношение пределов допускаемых абсолютных основных погрешностей образцовых средств измерений и поверяемых приборов для каждой поверяемой отметки шкалы должно быть не более 1:5 при поверке приборов всех классов точности.

Перед началом поверки вольтметра путем сличения собрать и включить цепь. Для этого необходимо:

а) Соединить стенд 1 (рис. 1.1) со стендом 2 (рис. 1.2).

б) С помощью выходов 1 и 2 (рис. 1.1 и 1.3) подать напряжение на схему (рис. 1.5).

в) Собираем цепь согласно рис. 1.4, где PV1 – поверяемый вольтметр (рис. 1.2), PV2 - образцовый вольтметр (рис. 1.1); R2 и R3 – регулировочные переменные резисторы (рис. 1.4), Выход 1 и 2 (+ и -) – питание с главного стенда (рис. 1.1).

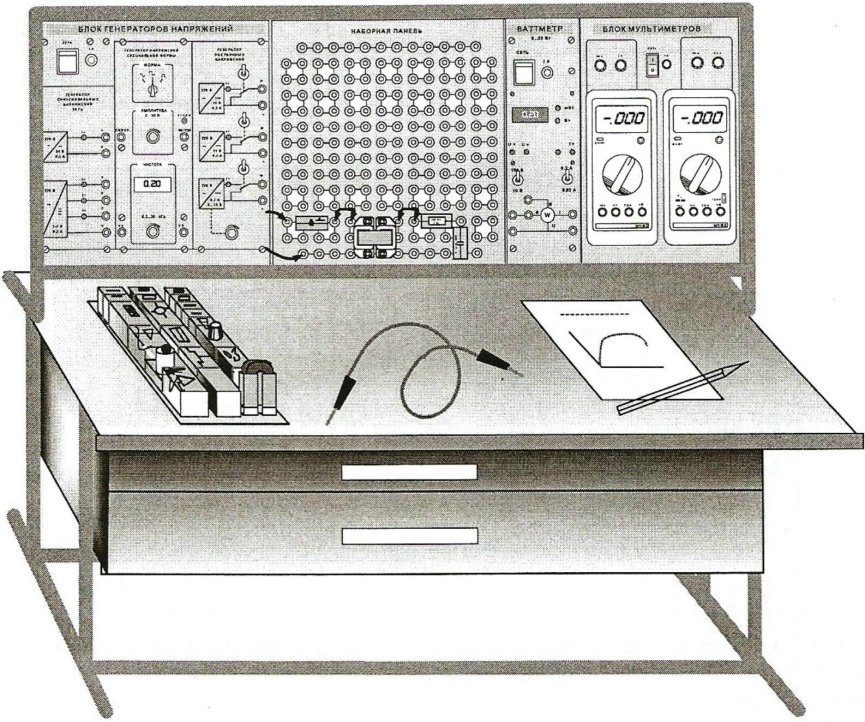

Рис. 1.1. Главный стенд

Рис. 1.2. Лабораторный стенд

Перед началом работы, включив в сеть стенд №1, необходимо регулятор вольтметра V1 выставить по шкале 10 (лабораторный стенд), а регулятор вольтметра V2 – по шкале 20 (главный стенд). Регулируемые резисторы R2 и R3 (рис. 1.3) выставляем на среднее положение. С помощью регулировки напряжения «грубо-точно» (рис. 1-блок питания) выставить на поверяемом вольтметре 4 В (рис. 1.2).

г) собрать цепь согласно рис. 4, где PA1 – поверяемый (рис. 1.2), PA2 образцовый (рис. 1.1) миллиамперметры; R5 и R6 – регулировочные переменные резисторы (рис.1.4).

Рис. 1.3. Схема подключения Рис. 1.4. Схема подключения

вольтметров. амперметров.

Перед началом работы, включив в сеть стенды, необходимо амперметры выставить по шкале А1-25 (рис. 1.2), А2-20 (рис 1.1). Регулируемые резисторы R5 и R6 (рис. 1.2) выставляем на среднее положение. С помощью регулировки напряжения «грубо-точно» (рис. 1.1) выставляем на поверяемом амперметре 5 мА.

Результаты

поверки (при увеличении-уменьшении

напряжения) и расчетов занести в таблицу

1 значения

![]() и

и

![]()

![]() .

.

При определении основной погрешности указатель поверяемого прибора необходимо устанавливать на отметки по шкале сначала при плавном увеличении измеряемой величины, а затем на те же отметки при плавном уменьшении измеряемой величины. Для всех фиксированных отметок по образцовому средству измерений определяют действительные значения измеряемой величины.

Вариацию показаний поверяемого прибора определяют как абсолютное значение разности действительных значений измеряемой величины при одном и том же показании прибора, полученных при плавном подводе указателя сначала со стороны меньших, а затем со стороны больших значений.

Вариация может определяться так же в процентах от нормирующего значения измеряемой величины.

Абсолютную погрешность при увеличении и уменьшении показания прибора определяют по формуле:

![]() ;

(1.1)

;

(1.1)

где

![]() -

показание поверяемого прибора;

-

показание поверяемого прибора;

![]() ;

(1.2)

;

(1.2)

где

![]() -

показание образцового средства измерений

при увеличении показаний;

-

показание образцового средства измерений

при увеличении показаний;

![]() -

показание образцового средства измерений

при уменьшении показаний.

-

показание образцового средства измерений

при уменьшении показаний.

Относительная погрешность (в процентах) равна

![]() .

(1.3)

.

(1.3)

Приведенная погрешность (в процентах) равна

![]() (1.4)

(1.4)

где - нормирующее значение, равная 10 В.

Относительную

и приведенную погрешности определяют

для всех поверяемых отметок шкалы,

выбирая наибольшее по модулю значение

абсолютной погрешности. Во всех случаях

знак погрешности зависит от соотношения

![]() и

и

![]() .

.

Вариацию показаний (в процентах) определяют по формуле:

![]() (1.5)

(1.5)

Для определения входного сопротивления приборов можно использовать набор сопротивлений R7…R14 (рис. 1.5). При этом проводятся два эксперимента:

- выставить напряжение на входе прибора, при котором стрелка отклоняется более чем на 2/3 шкалы, и фиксируется это значения.

-

не изменяя входное напряжение источника,

последовательно с прибором дополнительно

включить такое сопротивление, при

котором показание исследуемого прибора

изменится на 10-30 %. Далее входное

сопротивление прибора определяется на

основании расчета.

-

не изменяя входное напряжение источника,

последовательно с прибором дополнительно

включить такое сопротивление, при

котором показание исследуемого прибора

изменится на 10-30 %. Далее входное

сопротивление прибора определяется на

основании расчета.

Рис. 1.5 – Набор резисторов

Контрольные вопросы

1. Соответствие прибора требованиям того или иного класса точности?

2. Что такое вариация показаний прибора и как ее можно определить?

3. Какие обозначения наносят на шкалы прибора?

4. Как создается успокоение в магнитоэлектрических, электродинамических и электростатических приборах?

5. Что такое время установления показаний приборов?

6. Почему магнитоэлектрические амперметры и вольтметры без преобразователя переменного тока в постоянный не могут быть использованы для измерений в цепях переменного тока промышленной частоты?

7. Что такое чувствительность прибора?

8. Каким образом создается противодействующий момент в логометрических измерительных механизмах?

9. Что такое приведенная погрешность?

10. Как создается вращающий момент в магнитоэлектрических, электромагнитных, электродинамических, электростатических измерительных механизмах?

11. Какие требования по точности предъявляют к образцовому прибору?

12. Как определяют дополнительную погрешность?

13. Что такое абсолютная, относительная и приведенная погрешности?

14. Что такое дополнительная погрешность прибора?

15. Что такое класс точности прибора?

Лабораторная работа №2. Измерение параметров электрических цепей.

Целью работы является изучение методов и средств измерения параметров электрических цепей.

Задание.

Получить у преподавателя указания и перечень объектов измерения.

1. Измерение активных сопротивлений.

1.1 Измерить сопротивления резисторов предоставленными измерительными средствами.

1.2 Измерить сопротивления резисторов способом амперметра и вольтметра.

1.3 Измерить сопротивления резисторов методом замещения с использованием вольтметра и амперметра.

1.4 Определить вольт – амперную характеристику диода. По результатам измерений построить график.

2. Измерение параметров реактивных элементов.

2.1 Измерить ёмкости и тангенсы углов потерь конденсаторов.

2.2 Измерить индуктивности катушек индуктивности, их добротности, взаимную индуктивность трансформатора.

Результат каждого измерения должен сопровождаться оценкой его точности (погрешности).

Методические указания.

1. Измерение активных сопротивлений.

Объектами измерения, входящими в состав установки, являются: главный стенд (рис. 2.2), стенд измерений (рис. 2.3) и два набора резисторов (рис. 2.1 и 2.4). Разброс их сопротивлений подразумевает выбор средств измерений, обеспечивающих приемлемую (или заданную) точность и выбор необходимой (двух – или четырёхзажимной) схемы включения объекта.

Рис. 2.1. Набор резисторов на стенде измерений.

Рис.

2.2. Главный стенд.

Рис.

2.2. Главный стенд.

Рис. 2.3. Стенд измерений.

Рис. 2.4. Набор резисторов на стенде измерений.

При выборе средства для измерения сопротивления постоянному току руководствоваться соображениями, изложенными в [1].

1.1 Измерение сопротивления комбинированным прибором, мультиметром или омметром, требует, как правило, предварительной регулировки «нуля» или чувствительности, или того и другого. Регулировку необходимо также осуществлять после смены предела измерения.

При измерении сопротивления мостом следует выбирать рекомендуемое соотношение плеч моста согласно нормативно – технической документации.

Правильный выбор соотношения плеч позволяет получить результат измерения с минимально достигаемой для данного средства погрешностью. Нуль – индикатор, встроенный в мост, снабжён регулятором чувствительности. Правильное управление чувствительностью в процессе измерения сокращает время необходимое для уравновешивания моста. Начинают измерения при минимальной чувствительности нуль-индикатора и постепенно увеличивают её до максимальной в конце измерения.

Погрешность следует определять по формулам или таблицам, приведённым в нормативно – технической документации средства измерения. Описание характеристик предельных допускаемых погрешностей приведено в.

Если шкала прибора существенно не линейна и указаны пределы допускаемой приведённой основной погрешности, то предельная относительная погрешность результата оценивается по формуле (в процентах)

![]() ,

,

где k – показатель класса точности;

L – длина равномерной шкалы в делениях;

x – показание прибора (Ом).

![]() -

отношение приращения равномерной шкалы

к радиальной проекции этого приращения

на нелинейную шкалу в окрестности

показаний прибора (в делениях на Ом).

-

отношение приращения равномерной шкалы

к радиальной проекции этого приращения

на нелинейную шкалу в окрестности

показаний прибора (в делениях на Ом).

Приведенная формула даёт, в большинстве случаев, завышенную оценку погрешности.

1 .2

Измерение сопротивления способом

амперметра и вольтметра можно выполнить

по двум схемам включения: в одном случае

измеряется сумма напряжений на объекте

и амперметре в другом – измеряется ток

через объект и вольтметр (см. рис. 2.5).

.2

Измерение сопротивления способом

амперметра и вольтметра можно выполнить

по двум схемам включения: в одном случае

измеряется сумма напряжений на объекте

и амперметре в другом – измеряется ток

через объект и вольтметр (см. рис. 2.5).

Для сборки схемы необходимо выходы 1,2 блока питания подключить к модулю «тумблер» (рис. 2.3) к входам 5,10 соответственно. Зажимы вольтметра 43, 44 подключить к входам 5,10 соответственно, Рис. 2.5. Электрическая схема зажимы амперметра 45 подключить к 5, а

зажим 46 к 4 и последовательно к 20 на блоке набора резисторов (рис. 2.3). Зажим амперметра 45 подключить к выходу 6 и к 26, а зажим 46 к 11 и к 28 выходам. Вход 9 соединить с 22. Измерения проводить при включенном положение переключателя S в 1.

Рис. 2.6. Вольтамперметры на главном стенде.

Данный способ относится к косвенным методам измерения. Модель связи может учитывать или игнорировать влияние приборов на результат измерения. Игнорирование влияния приборов упрощает расчёт, но требует контроля размера возникающей при этом погрешности и учёта её в виде поправки результата (в случае необходимости).

Результат

измерения

![]() определяется по формулам:

определяется по формулам:

-

с методической погрешностью

![]() ,

,

![]() ,

(2.1)

,

(2.1)

-

с методической погрешностью

![]() ,

,

![]() ,

(2.2)

,

(2.2)

где

![]() и

и

![]() -

показания соответственно вольтметра

(V)

и амперметра (А), таблица 1.

-

показания соответственно вольтметра

(V)

и амперметра (А), таблица 1.

![]() -

сопротивление амперметра, равное

Ra=0,066

Ом.

-

сопротивление амперметра, равное

Ra=0,066

Ом.

Таблца 1

Показания вольтметра (V) и амперметра (А)

№ |

V,В |

A,10-3 ,мА |

1 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

Таблица 2

Результаты измерения при включении переключателя S в положение 1.

№ |

Результат измерения при |

Результат измерения при |

||||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

При включении переключателя S в положение 2 (рис. 2.3) результат измерения определяется по формулам:

-

с методической погрешностью

![]() ,

,

, (2.3)

- с методической погрешностью ,

![]() ,

(2.4)

,

(2.4)

где

![]() -

сопротивление вольтметра равное Rv

= 1,8 Мом.

-

сопротивление вольтметра равное Rv

= 1,8 Мом.

Таблица 3

Результаты измерения при включении переключателя S в положение 2

№ |

Результат измерения при |

Результат измерения при |

||||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

При необходимости в результат измерения вносят поправку, равную абсолютной методической погрешности с обратным знаком. Скорректированный результат при этом

![]() ,

,

где

![]() ,

результаты вычислений приведены в

таблице 4.

,

результаты вычислений приведены в

таблице 4.

Окончательный результат измерения записывается в виде

![]() ,

(2.5)

,

(2.5)

где

![]() ,

результаты вычислений приведены в

таблице 5.

,

результаты вычислений приведены в

таблице 5.

Предельная инструментальная относительная погрешность измерения равна сумме предельных инструментальных относительных погрешностей измерения напряжения и тока, т.е

![]() .

(2.6)

.

(2.6)

Предельная инструментальная относительная погрешность измерения (приборами лабораторной установки) напряжения или тока

![]() ,

(2.7)

,

(2.7)

где

![]() - применённые пределы измерения вольтметра

и амперметра соответственно

- применённые пределы измерения вольтметра

и амперметра соответственно

![]() -

класс точности встроенных приборов,

равный 0,5.

-

класс точности встроенных приборов,

равный 0,5.

Таблица 4

Абсолютная методическая погрешность Rxс

Абсолютная методическая погрешность Rxс |

|||

При включении переключателя S в положение 1 |

При включении переключателя S в положение 2 |

||

1.1 |

1.2 |

2.1 |

2.2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Метод замещения – это метод измерения, при котором объект измерения и известная величина поочерёдно измеряются одним и тем же средством. Результат измерения рассчитывается по паре измеренных значений.

Таблица 5

Результаты

вычислений величины

![]()

|

|||

1.1 |

1.2 |

2.1 |

2.2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 6

Результаты

вычислений величины

![]()

Результаты расчетов |

|||

1.1 |

1.2 |

2.1 |

2.2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Метод позволяет существенно повысить точность измерений при линейной характеристике преобразования измерительного средства.

И

змерение

сопротивления методом замещения может

быть выполнено по схемам, приведённым

на рис. 2.7 а,б.

змерение

сопротивления методом замещения может

быть выполнено по схемам, приведённым

на рис. 2.7 а,б.

а) б)

Рис. 2.7 Измерение сопротивления методом замещения: а) включение амперметра; б) включение вольтметра.

В

качестве образцовых сопротивлений

применить резисторы из набора элементов

![]() (рис. 2.8), имеющих разброс в 0,5%.

(рис. 2.8), имеющих разброс в 0,5%.

Результаты измерений вычисляются по формулам:

для схемы а:

![]() ,

(2.8)

,

(2.8)

где

![]() и

-

токи в образцовом и измеряемом

сопротивлениях соответственно;

и

-

токи в образцовом и измеряемом

сопротивлениях соответственно;

для схемы б:

(2.9)

где

и

![]() -

падение напряжения на измеряемом и

образцовом сопротивлениях.

-

падение напряжения на измеряемом и

образцовом сопротивлениях.

Предельное значение основной относительной погрешности измерения при неизвестной форме статической характеристики преобразования измерительного средства:

Рис. 2.8 Блок набора элементов

Таблица 7

Результаты измерений и вычислений

№ опыта |

1 |

2 |

3 |

Ix |

|

|

|

IN |

|

|

|

Ux |

|

|

|

UN |

|

|

|

|

|

|

|

- для схемы а

![]() ,

(2.10)

,

(2.10)

где

![]() -

относительная погрешность значения

образцового сопротивления (в процентах).;

-

относительная погрешность значения

образцового сопротивления (в процентах).;

![]() -

относительная погрешность измерения

тока на образцовом сопротивлении (в

процентах)

-

относительная погрешность измерения

тока на образцовом сопротивлении (в

процентах)

![]() ,

(2.11)

,

(2.11)

где

k

– класс точности прибора (если класс

точности представлен в виде дроби

![]() ,

то вместо k

подставлять d;

,

то вместо k

подставлять d;

- для схемы б

![]() ,

(2.12)

,

(2.12)

где

![]() -

относительная погрешность измерения

напряжения на образцовом сопротивлении

(в процентах) – определяется аналогично

величине

-

относительная погрешность измерения

напряжения на образцовом сопротивлении

(в процентах) – определяется аналогично

величине

![]() .

.

Результаты расчетов свести в таблицу 8.

1.4

Определение вольт – амперной характеристики

диода (прямой ветви и начального участка

обратной) можно выполнять по одной из

схем, изображённых на рис. 2.9 а,б. При

снятии вольт – амперной характеристики

следует начинать с малых значений

напряжения

![]() ,

поскольку полупроводниковый переход

обладает сильно выраженной нелинейностью.

,

поскольку полупроводниковый переход

обладает сильно выраженной нелинейностью.

При оценке погрешностей результатов измерений учесть рекомендации, изложенные в пунктах 1.2 и 1.3.

Таблица 8

Результаты расчетов погрешностей измерений, (%)

Относительная погрешность измерения напряжения и тока на образцовом сопротивлении |

||

1 |

2 |

3 |

№ |

δI0 |

δU0 |

1 |

|

|

2 |

|

|

3 |

|

|

Относительная погрешность измерения при неизвестной форме статической характеристики преобразования измерительного средства |

||

№ |

δx |

δx |

1 |

|

|

2 |

|

|

3 |

|

|

Рис. 2.9 а,б. Электрические схемы

Для сборки схемы (рис. 2.9. б) необходимо выходы 1,2 блока питания подключить к выходам 13,14 модуля «вспомогательные гнезда» (рис.2.3). Выход 15 подключить к выходу 5 вольтметра 1 (рис. 2.2), выход 16 подключить к выходу 10 вольтметра 2 (рис. 2.2). Выход 17 подключить к выходу 26 модуля «набор элементов» (рис. 2.1). Выход 18 подключить к выходу 34. Выход 6 вольтметра 1 подключить к выходу 31, выход 9 вольтметра 2 подключить к выходу 31.

2. Измерение параметров реактивных элементов.

2.1 Измерение ёмкости и тангенса угла потерь производить с помощью универсального моста. Перед измерением мост необходимо подготовить к работе в соответствии с инструкцией по его применению.

Особенность измерения указанных параметров мостами переменного тока состоит в том, что уравновешивание осуществляется управлением двумя параметрами моста. Поочерёдно переходя от регулировки одного параметра к другому, добиваются минимума показаний нуль – индикатора. Отсчёт показаний по шкалам моста производят при уравновешенном мосте, т.е. при таком положении ручки «Чувствительность», когда малое изменение любого из параметров приводит к отклонению указателя нуль – индикатора в сторону больших показаний.

2.2 Процесс измерения индуктивности катушек индуктивности, их добротности, взаимной индуктивности трансформатора с помощью универсального моста схож с измерением величин пункта 2.1.

Измерение

взаимной индуктивности М трансформатора

способом согласного и встречного

включения двух обмоток (начало каждой

обмотки помечено звёздочкой). В этом

случае измеряется индуктивность согласно

включённых обмоток

![]() и

индуктивность встречно включённых

обмоток

и

индуктивность встречно включённых

обмоток

![]() .

Взаимная индуктивность

.

Взаимная индуктивность

![]() .

Абсолютная погрешность измерения

взаимной индуктивности

.

Абсолютная погрешность измерения

взаимной индуктивности

![]() ,

где

,

где

![]() и

и

![]() абсолютные погрешности измерения.

абсолютные погрешности измерения.

Определение погрешностей измерений по пунктам 2.1 и 2.2 производить в соответствии с рекомендациями нормативно-технической документации применённого средства измерения.

Лабораторная работа №3. Применение цифрового Мультиметра для измерения электрических величин.

Цель работа: изучить конструкцию цифрового мультиметра, его принцип действия. Научиться использовать мультиметр для измерения напряжения постоянного (переменного) тока, сопротивления, силы постоянного тока.

Подготовка к работе.

Подключить стенд (рис. 3.1) к сети (~220 В).

Собираем схему согласно рисункам.

Рис. 3.1. Лабораторный стенд