Пробой газообразных диэлектриков

Особенности пробоя газов рассмотрим на примере воздуха, как важнейшего газообразного диэлектрика.

Механизм пробоя газа. Пробой газа является следствием развития процессов ударной и фотонной ионизации. В газе всегда имеется небольшое количество положительных и отрицательных ионов и электронов за счет ионизации газов под влиянием электромагнитного излучения и корпускулярных потоков, которые находятся в хаотическом тепловом движении. Под влиянием электрического поля эти заряженные частицы получают некоторую дополнительную скорость и начинают перемещаться в зависимости от знака заряда. При этом заряженная частица приобретает дополнительную энергию.

Дополнительная энергия заряженных частиц подается атомам или молекулам газа, с которыми эти частички сталкиваются. Если энергия достаточно большая, возможно возбуждение атомов, связанное с переходом электрона на более отдаленную от ядра молекулы орбиту или ионизация молекулы.

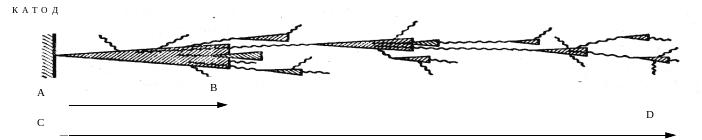

Рисунок

2.27. Схема развития негативного стримера.

В ряде случаев электрон, ускоренный полем, не может ионизировать молекулу. Тогда он может привести ее в “возбужденное” состояние. В следующий момент эта “возбужденная” молекула отдает свою избыточную энергию в виде излучения - излучает фотон.

Некоторые из фотонов имеют энергию, которая превышает энергию ионизации молекул. Такие фотоны рождаются за счет ударного возбуждения электронов, находящихся на внутренних оболочках атомов. При поглощении фотона, который обладает значительной энергией, другой молекулой возможна ее ионизация. Внутренняя фотонная ионизация газа, благодаря большой скорости распространения излучения, приводит к в особенно быстрому развитию в разрядном промежутке каналов с повышенной проводимостью газов ( стримеров) (рис. 2.27). Из рис. 2.27 видно, что если первая лавина распространяется на расстояние АВ, тогда т.е. стример, распространяется на расстояние, которое равняется СD. На следующей стадии отдельные лавины в отрицательном стримере сливаются, образуя сплошной канал ионизированного газа.

Одновременно с нарастанием стримера, который направляется от катода к аноду, начинается образование встречного лавинного потока положительно заряженных частиц, которые направлены к катоду. В результате указанных процессов за очень короткий промежуток времени возникает пробой газа, который называют мгновенным

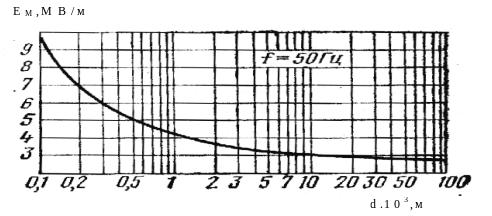

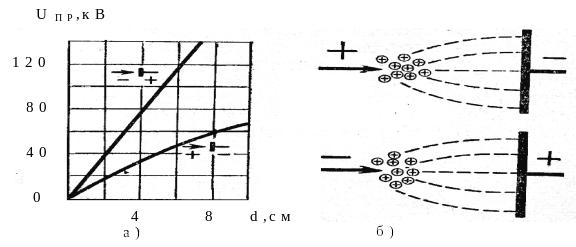

Рисунок

2.27. Зависимость электрической прочности

от расстояния между электродами.

Влияние внешних факторов на пробой газов рассмотрим на примере воздуха. В нормальных условиях, то есть при давлении 0,1 МПа и температуре 20 0С, электрическая прочность воздуха при расстоянии между электродами в 1 см составляет 3,2 МВ/м.

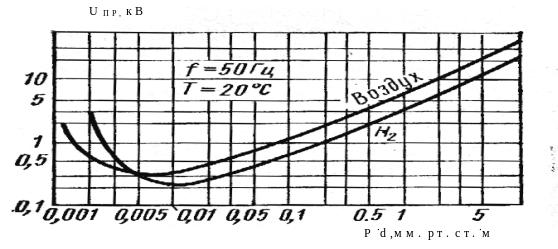

Рисунок

2.28. Кривые Пашена для воздуха и водорода.

Следует отметить наличие минимума, отвечающего определенному для данного газа значению произведения Рd. Минимальные значения пробивных напряжений для разных газов составляют 280...420 В, а для воздуха около 300 В.

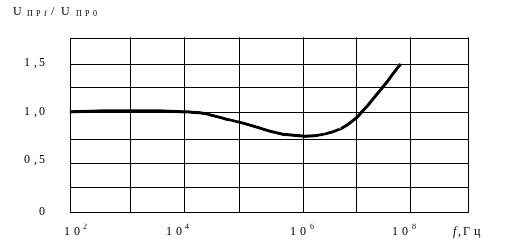

Рисунок

2.29. Зависимость отношения пробивного

напряжения воздуха в переменном поле

к пробивному напряжению в постоянном

поле от частоты приложенного напряжения.

При высоком вакууме пробой можно объяснить явлением “вырывания” электронов из поверхности электрода (холодная эмиссия). Большую электрическую прочность вакуума используют в технике, например, при конструировании высокочастотных вакуумных конденсаторов, которые предназначенные для повышенных напряжений.

Пробивное напряжение газа в однородном электрическом поле, изменяется в зависимости от частоты, в особенности в области радиочастоты (рис 2.29).

При небольших частотах амплитудное значение пробивного напряжения совпадает со значением пробивного напряжения при постоянном токе, поскольку полупериод изменения внешнего поля значительно больше, чем время формирования электронных лавин.

Рисунок

2.30. К пояснению зависимости пробоя газа

от частоты приложенного напряжения.

На участке средних частот наблюдается небольшое снижение пробивных напряжений, которое достигает минимума при частоте ~ 5 Мгц. Снижение пробивного напряжения в этом случае поясняется искривлением поля, обусловленным образованием объемных зарядов в газе, вследствие различной подвижности ионов и электронов. Процессы, протекающие при этом, отображены на диаграмме рис. 2.30.

Рисунок

2.31. Зависимость пробивного напряжения

от расстояния между электродами в

неоднородном поле (а) и модель объемного

заряда в разрядном промежутке при

разной полярности на игле.

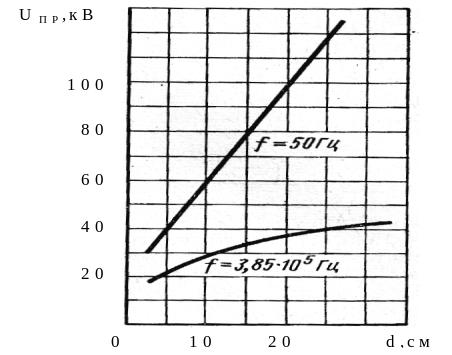

Рисунок

2.32. Зависимость пробивного напряжения

воздуха от расстояния между электродами

в неоднородном поле на разных частотах

Так, одноатомные инертные газы (гелий, неон), в которых указанные потери малы, имеют высокий ионизационный потенциал и низкую электрическую прочность, и наоборот, тяжелые газы с высокой молекулярной массой характеризуются повышенной электрической прочностью. К их числу, в частности, относят элегаз (гексафторид серы), фреон, у которых электрическая прочность в 2,5 раза выше, чем у воздуха .

Особенности пробоя газа в неоднородном поле. Пробой газа в неоднородном и однородном полях заметно отличаются. Неоднородное поле возникает между двумя остриями, остриём и плоскостью, проводами, между сферическими поверхностями при расстоянии между ними, превышающем радиус сферы и т.д. и др.

Особенность пробоя газа в неоднородном поле - возникновение частичного разряда в виде короны в местах, где напряженность поля достигает критических значений с дальнейшим переходом короны в искровой разряд и дугу при возрастании напряжения.

В случае несимметричных электродов “игла - плоскость” и положительной полярности на игле пробой возникает при меньшем напряжении, чем при обратной полярности (рис 2.31.).

Ионизация газа при любой полярности на электродах происходит вблизи иглы, где существуют наибольшие напряженности электрического поля, и, следовательно, около нее образуется «облако» из положительно заряженных ионов. При положительной полярности игле этот объемный заряд служит продолжением иглы и сокращает протяженность разрядного промежутка. Пробой наступает при меньшем напряжении, чем в противоположном случае, когда объемный заряд частично нейтрализует и экранирует иглу с отрицательной полярностью от электрода противоположной полярности. Поэтому дальнейшая ионизация газа возможная лишь при более высоком напряжении на электродах.

Пробой газа при высоких частотах в неоднородном поле (в отличие от пробоя в однородном поле) проходит при значительно более низких значениях напряжения, чем при постоянном поле, или при переменном напряжении частотой 50 Гц (рис 2.32.). В этом случае пробивное напряжение незначительно возрастает с увеличением расстояния между электродами, т.к. напряжения, соответствующие появлению короны, почти совпадают с пробивными напряжениями.