- •Введение

- •Глава 1. Особенности медных сплавов

- •1. Влияние различных примесей и добавок на свойства меди

- •1.1 Особенности технологии меди

- •Глава 2. Особенности плавки и литья медноцинновых сплавов

- •2.1 Безвозвратные потери цветных металлов

- •2.2 Литейные сплавы оловянистых бронз

- •2.3 Машинные бронзы

- •Глава 3. Способы использования вторичных сплавов

- •3.1 Производство вторичных сплавов на медной основе

- •3.2 Печи для выплавки вторичных бронз и латуней

- •3.3 Практика и показатели выплавки бронз и латуней

- •3.4 Рафинирование бронз и латуней

- •3.5 Влияние примесей на свойства меди

- •Библиографический список

Введение

Медные сплавы - первые металлические сплавы, созданные человеком. Примерно до сер. 20 в. по мировому производству медные сплавы занимали 1-е место среди сплавов цветных металлов, уступив его затем алюминиевым сплавам. Со многими элементами медь образует широкие области твёрдых растворов замещения, в которых атомы добавки занимают места атомов меди в гранецентрированной кубической решётке. Медь в твёрдом состоянии растворяет до 39 % Zn, 15,8 % Sn, 9,4 % Al, a Ni - неограниченно. При образовании твёрдого раствора на основе меди растут её прочность и электросопротивление, снижается температурный коэффициент электросопротивления, может значительно повыситься коррозионная стойкость, а пластичность сохраняется на достаточно высоком уровне. При добавлении легирующего элемента свыше предела растворимости образуются соединения, в частности электронные, т.е. характеризующиеся определённой электронной концентрацией (отношением суммарного числа валентных электронов к числу атомов, которое может быть равно 3/2, 21/13 или 7/4). Этим соединениям условно приписывают формулы CuZn, Cu5Sn, Cu31Sn8, Cu9Al4, CuBe и другие.

Глава 1. Особенности медных сплавов

В многокомпонентных медных сплавов часто присутствуют сложные металлические соединения неустановленного состава, которые значительно твёрже, чем раствор на основе меди, но весьма хрупки (обычно в двухфазных и многофазных медных сплавов доля их в структуре намного меньше, чем твёрдого раствора на основе меди).

Медные сплавы получают сплавлением меди с легирующими элементами или с промежуточными сплавами - лигатурами, содержащими легирующие элементы.

Для раскисления (восстановления окислов) широко применяют введение в расплав малых добавок фосфора (десятые доли %). Медные сплавы подразделяют на деформируемые и литейные.

Из деформируемых Медных сплавов отливают (в изложницы или непрерывным методом) круглые и плоские слитки, которые подвергают горячей и холодной обработке давлением: прокатке, прессованию через матрицу или волочению для производства листов, лент, прутков, профилей, труб и проволоки.

Медные сплавы хорошо обрабатываются давлением, и деформированные полуфабрикаты составляют основную долю всего объёма их производства.

Литейные медные сплавы обладают хорошими литейными свойствами, из них отливкой в земляные и металлические формы получают фасонные детали, а также декоративно-прикладные изделия и скульптуру.

1. Влияние различных примесей и добавок на свойства меди

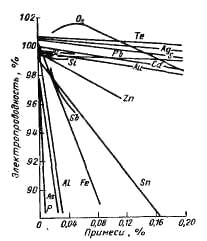

Как видно на рис.1, примеси всех элементов и особенно сильно Р, As, Sb, Al, Fe, Sn, снижают электропроводность меди.

Благоприятное влияние кислорода на электропроводность меди при содержании его в пределах 0,02-0,08% можно объяснить тем, что остающийся при плавке в меди кислород способствует более полному удалению водорода и других (окисляющихся) примесей из расплава.

Будучи почти нерастворимым в меди при комнатной температуре, весь содержащийся в меди кислород находится в 'виде обособленных шаровидных твердых и хрупких частичек СuО, образующих с медью эвтектику.

В структуре литой меди цепочки или тонкокружевные участки смеси Сu2гО + Сu располагаются между кристаллами Си, что снижает пластичность (обрабатываемость давлением) меди как в горячем, так и в холодном состоянии. Еще более разрушительное (влияние при обработке давлением оказывают местные скопления Сu2О, образующиеся в результате прорыва пленок закиси при разливке в формы.

Эталоны для определения количества Сu2О в литой меди металлографическим методом приведены на рис.2.

Медь имеет сильно выраженное химическое сродство к кислороду. Поверхность только что залитой <в форму меди имеет красивый цвет морской воды. Буквально через несколько секунд поверхность жидкой меди теряет свой цвет и блеск, становится белой - матовой - покрывается пленкой закиси Си2О.

При нагревании слитков меди и при отжиге при температурах не выше 900° С кислород глубоко в медь не проникает.

медный сплав литейный легирующий