- •Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

- •Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

- •Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

- •Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

- •Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

- •Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

- •Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии

Общее понятие о памяти.

Основные процессы памяти.

Виды памяти.

Индивидуальные различия памяти.

Рациональные приемы заучивания.

Задание 1.

Исследование объема кратковременной памяти

Цель исследования: определить объем кратковременного запоминания по методике Джекобсона.

Материал и оборудование: бланк с четырьмя наборами рядов чисел, лист для записи, ручка и секундомер.

Процедура исследования

Исследование можно проводить с одним испытуемым или группой из 16-20 человек. Оно состоит из четырех аналогичных серий. В каждой серии экспериментатор зачитывает испытуемому один из наборов следующих цифровых рядов.

Первый набор |

Второй набор |

5241 96023 254061 7842389 34682538 598374623 6723845207 |

7106 89934 856086 5201570 82744525 7158434113 1524836897 |

66

Третий набор |

Четвертый набор |

1372 64805 725318 0759438 52186355 132697843 3844528716 |

7106 89934 856086 5201570 82744525 715843413 1524836897 |

Элементы ряда предъявляются с интервалом 1 с. После прочтения каждого ряда через 2-3 с. по команде "Пишите!" испытуемые на листе для записей воспроизводят элементы в том же порядке, в каком они предъявляются экспериментатором. В каждой серии независимо от результата читаются все семь рядов. Инструкция во всех сериях опыта одинаковая. Интервал между сериями не менее 6-7 мин.

Инструкция испытуемому: "Я назову Вам несколько цифр. Слушайте внимательно и запомните их. По окончании чтения по моей команде "Пишите!" запишите то, что запомнили, в том же порядке, в каком читались цифры. Внимание! Начинаем!"

Обработка результатов

В процессе обработки результатов исследования необходимо установить:

- ряды, воспроизведенные полностью и в той же последовательности, в которой они предъявлялись экспериментатором. Для удобства их обозначают знаком "+";

- наибольшую длину ряда, который испытуемый во всех сериях воспроизвел правильно;

- количество правильно воспроизведенных рядов, больших, чем тот, который воспроизведен испытуемым во всех сериях; коэффициент объема памяти, который вычисляют по формуле:

Пк = А +

C |

п |

где: Пк - обозначение объема кратковременной памяти; А - наибольшая длина ряда, который испытуемый во всех опытах воспроизвел правильно; С - коли1 ество правильно воспроизведенных рядов, больших, чем А; п - число серий опыта, в данном случае - 4.

67

Анализ результатов

Для анализа результатов пользуются следующей оценкой уровней объема кратковременного запоминания (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценки уровня кратковременного запоминания |

|

Коэффициент объема памяти (Пк) |

Уровень кратковременного запоминания |

10 |

очень высокий |

8-9 |

высокий |

7 |

средний |

6-5 |

низкий |

3-4 |

очень низкий |

Анализируя результаты исследования, важно обратить внимание получаемых уровней запоминания. Запоминание, равное 10, как правило, является следствием использования испытуемым логических средств или специальных приемов мнемотехники. В редких случаях такое запоминание являет собой феномен.

Если получен очень низкий уровень запоминания, то исследование памяти испытуемого нужно повторить через несколько дней. В норме объем памяти 3-4 вызывается неприятием инструкции.

Низкий и средний уровень кратковременного запоминания может быть повышен благодаря систематической тренировке памяти по специальным программам мнемотехники.

Задание 2.

Изучение зависимости продуктивности запоминания от переживаемых чувств

Цель исследования: показать влияние чувств на запоминание.

Материал и оборудование: список из 30 слов. Из них 10 могут считаться связанными с чувством удовольствия, 10 - с чувством неудовольствия и 10 - безразличными. Первые помечены в списке знаком "+", вторые - знаком "-", третьи - "О"; бумага (0), подарок (0), скука (-), танцы (+), лампа (0), несчастье (-), музыка (+), рана (-), окно (0), поэзия (+), печаль (-), красота (+), карандаш (0), мечта (+), стена (0), кража (-), здание (0), змея (-), удача (+), похороны (-), деньги (+), болезнь (-), пробка (0), любовь (+), число (0), буква (0), война (-), тетрадь (0), радость (+), обман (-).

68

Процедура исследования

Не объясняя заранее, что раскрывает опыт, экспериментатор просит испытуемых внимательно слушать слова, которые читаются монотонно и в медленном темпе. По окончании чтения испытуемые записывают все оставшиеся в памяти слова независимо от порядка. Запись проверяют. Каждый испытуемый на своем листке отмечает число правильно воспроизведенных слов со знаком "+", со знаком "-" и со знаком "О".

Обработка и анализ результатов

Проанализировав результаты опыта, испытуемые отвечают на вопрос, влияют ли чувства на запоминание, и если влияют, то как. Делается вывод, что, как правило, наиболее верно и в большем количестве воспроизводят слова, связанные с чувством приятного ("+"), в наименьшем - безразличные слова ("О").

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ

Виды памяти у человека.

Индивидуальные особенности и нарушения памяти.

Теории памяти.

Факторы, определяющие развитие памяти у человека.

ЛИТЕРАТУРА

Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. - М., 1980.

Блонский П. П. Избранные педагогические и психологические сочинения. - Т. 2. -М., 1979.

Вейн А. М., Каменецкая Б. И. Память человека. - М., 1973.

Громова Е. А. Эмоциональная память и ее механизмы. - М., 1980.

Зинц Р. Обучение и память. - М., 1979.

Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. - М., 1961.

Ипполитов Ф. В. Память школьника. - М., 1978.

Клацки Р. Память человека. Структуры и процессы. - М., 1978.

Лезер Ф. Обучение и память. - Минск, 1984.

Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека: Введение в психологию. - М., 1974.

Лурия А. Р. Внимание и память. - М., 1975.

Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. Ум мнемониста. - М., 1968.

Ляудис В. Я. Память в процессе развития. - М., 1976.

Николаев Н., Нешев Г. Загадка тысячелетий. Что мы знаем о памяти. - М., 1988.

Норман Д. А. Память и научение. - М., 1985.

Познавательная активность в системе процессов памяти. - М., 1989.

69

Развитие памяти. - Рига, 1991.

Роговин М. С. Проблемы теории памяти. - М., 1977.

Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. - М., 1966.

Хорн Г. Память, импринтинг и мозг. Исследование механизмов. - М., 1988.

Хоффман И. Активная память. - М., 1986.

Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. - М., 1979.

Шабанов П. Д., Бродкин Ю. С. Нарушения памяти и их коррекция. - Л., 1989.

70

МЫШЛЕНИЕ

Краткое содержание темы

Мышление - это процесс опосредованного и обобщенного отражения, установления существующих связей и отношений между предметами и явлениями действительности.

Мышление - познавательный процесс более высокого уровня по сравнению с непосредственным чувственным отражением действительности в ощущениях, восприятиях, представлениях. Чувственное познание дает лишь внешнюю картину мира, мышление же приводит к познанию законов природы и общественной жизни.

Мышление выполняет регулирующую, познавательную и коммуникативную функцию, т. е. функцию общения. И здесь особое значение приобретает выражение его в речи. Передаются ли мысли в устной или письменной форме в процессе общения людей, пишется ли научная книга или произведение художественной литературы - всюду мысль должна быть оформлена словами так, чтобы ее поняли другие люди.

Чувственное отражение и мышление - единый процесс познания человеком окружающей действительности. Источником познания служит практика. Начинается все с ощущений и восприятий, т. е. с живого созерцания. Никакими другими путями нельзя получить знания о различных предметах и явлениях, о свойствах вещей, о различных формах движения материи. Только потом чувственное познание восходит к мысленному - абстрактному, логическому. Но даже на уровне абстрактного мышления сохраняется его связь с чувственными образами ощущений, восприятий и представлений.

Такое отвлеченное и обобщенное познание позволяет понять мир полнее и глубже. Истинность же такого познания проверяется практикой. Здесь она уже выступает как критерий правильности человеческого познания, человеческого мышления. Единство чувственного отражения и мышления позволяет сопоставить прошлое и настоящее, предвидеть и проектировать будущее. Это относится не только к окружающему миру вещей, явлений, других людей, но и к самому человеку, позволяет ему "учиться властвовать собой".

Как все психические явления, мышление является продуктом рефлекторной деятельности мозга. Единство чувственного и логического

71

в мышлении основывается на сложном взаимодействии коры и подкорковых образований мозга.

Мышление - всегда решение какой-то задачи, поиск ответа на возникший вопрос, поиск выхода из сложившейся ситуации. При этом ни решения, ни ответа, ни выхода нельзя усмотреть, только воспринимая действительность.

Мышление - это не только опосредованное, но и обобщенное отражение действительности. Обобщенность его заключается в том, что для каждой группы однородных предметов и явлений вычленяются общие и существенные признаки, их характеризующие. В результате формируется знание об этом предмете вообще: стол вообще, стул вообще, дерево вообще и т. д. Существенными признаками "человека вообще", например, служат такие общие признаки: человек - это существо общественное, трудящееся, обладающее речью. Чтобы выделить эти общие и существенные признаки, нужно отвлечься, абстрагироваться от частных, несущественных признаков, таких, как пол, возраст, раса и др.

Различают наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление.

Наглядно-действенное мышление. Его называют еще практически действенным или просто практическим мышлением. Оно протекает непосредственно в процессе практической деятельности людей и связано с решением практических задач: производственных, организации учебного процесса. Этот вид мышления является, можно сказать, основным на протяжении всей жизни человека

Наглядно-образное мышление. Этот вид мышления связан с решением мыслительных задач, основанных на образном материале. Здесь имеет место оперирование самыми разнообразными, но больше всего зрительными и слуховыми образами. Наглядно-образное мышление тесно связано с практическим мышлением.

Словесно-логическое мышление. Его называют еще отвлеченным или теоретическим. Оно имеет форму отвлеченных понятий и суждений и связано с оперированием философскими, математическими, физическими и другими понятиями и суждениями. Это самый высокий уровень мышления, позволяющий проникать в сущность явлений, устанавливать законы развития природы, общественной жизни.

Все виды мышления тесно взаимосвязаны. Однако у разных людей тот или иной вид занимает ведущее положение. Какой именно, определяется условиями и требованиями деятельности. Скажем, у физика-теоретика или у философа - словесно-логическое мышление, у художника - наглядно-образное.

72

Взаимосвязь видов мышления характеризуется также их взаимопереходами. Они зависят от задач деятельности, требующих то одного, то другого, а то и совместного проявления видов мышления.

Основные формы мышления - понятие, суждение, умозаключение.

Понятие - это выраженная в слове мысль об общих и существенных признаках предметов и явлений действительности. Этим оно отличается от представлений, которые только показывают их образы. Понятия формируются в процессе исторического развития человечества. Поэтому содержание их приобретает характер всеобщности. Это значит, что при различном обозначении одного и того же понятия словами в различных языках сущность остается одной и той же.

Усваиваются понятия в процессе индивидуальной жизни человека по мере обогащения его знаниями. Умение мыслить - всегда связано с умением оперировать понятиями, оперировать знаниями.

Суждение - форма мышления, в которой высказывается утверждение или отрицание тех или иных связей и отношений между предметами, явлениями и событиями. Суждения могут быть общими (например, "все растения имеют корни"), частными, одиночными.

Умозаключение - форма мышления, в которой из одного или нескольких суждений выводится новое суждение, так или иначе завершающее мыслительный процесс. Различают два основных вида умозаключений: индуктивное (индукция) и дедуктивное (дедукция).

Индуктивным называется умозаключение от частных случаев, от частных суждений к общему. Например: "когда Ивановой исполнилось 14 лет, она получила паспорт гражданки России", "когда Рыбникову исполнилось 14 лет, он получил паспорт гражданина России" и т. д. Следовательно, "все россияне, достигшие 14-летнего возраста, получают паспорт гражданина России".

Существует еще умозаключение по аналогии. Оно обычно используется для построения гипотез, т. е. предположений о возможности тех или иных событий, явлений.

Процесс умозаключения, таким образом, представляет собой оперирование понятиями и суждениями, приводящее к тому или иному умозаключению.

Мыслительными операциями называются умственные действия, используемые в процессе мышления. Это анализ и синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация и классификация.

Анализ - мысленное расчленение целого на части, выделение отдельных признаков, свойств.

73

Синтез - мысленное соединение частей, признаков, свойств в единое целое, мысленное соединение предметов, явлений, событий в системы, комплексы и др.

Анализ и синтез взаимосвязаны друг с другом. Ведущая же роль того или другого определяется задачами деятельности.

Сравнение - мыслительное установление сходства и различия между предметами и явлениями или их признаками.

Обобщение - мысленное объединение предметов или явлений на основе выделения при сравнении общих и существенных для них свойств и признаков.

Абстракция - мысленное отвлечение от каких-либо свойств или признаков предметов, явлений.

Конкретизация - мысленное выделение из общего того или иного частного конкретного свойства и признака.

Классификация - мысленное разъединение и последующее объединение предметов, явлений, событий в группы и подгруппы по определенным признакам.

Мыслительные операции, как правило, протекают не изолированно, а в различных сочетаниях.

Анализ и синтез образуют единство. В процессе анализа происходит сравнение с целью выделения общих и различных признаков той или иной группы явлений, предметов.

Мышление, как известно, - обобщенное отражение действительности. Процесс же выделения общих существенных признаков требует отвлечения, следовательно, в процесс анализа и синтеза включена и абстракция.

Мышление может быть образным - на уровне образов, восприятий и представлений. Оно в какой-то мере существует и у высших животных. Человеческое же высшее мышление-мышление речевое. Язык, речь - материальная оболочка мысли. Только в речевой - устной или письменной форме мысль человека становится доступной другим.

Индивидуальные особенности мышления проявляются в различных свойствах умственной деятельности. Они складываются в процессе жизни и деятельности и в значительной мере определяются условиями обучения и воспитания. Имеют значение и типологические особенности высшей нервной деятельности.

К числу особенностей мышления относятся широта и глубина ума, последовательность, гибкость, самостоятельность и критичность мышления.

Широта ума характеризуется разносторонностью знаний, умением творчески мыслить, способностью к широким обобщениям, умением связывать теорию с практикой.

74

Глубина ума - это умение выделить сложный вопрос, вникнуть в его сущность, отделить главное от второстепенного, предвидеть пути и следствия его решения, рассмотреть явление всесторонне, понять его во всех связях и отношениях.

Последовательность мышления выражается в умении устанавливать логический порядок в решении различных вопросов.

Гибкость мышления - это умение быстро оценивать ситуацию, быстро обдумывать и принимать необходимые решения, легко переключаться с одного способа действия на другой.

Самостоятельность мышления выражается в умении поставить новый вопрос, найти ответ на него, принимать решения и действовать не шаблонно, не поддаваясь внушающему постороннему влиянию.

Критичность мышления характеризуется умением не считать верной первую пришедшую в голову мысль, подвергать критическому рассмотрению предложения и суждения других, принимать необходимые решения, только взвесив все "за" и "против".

Перечисленные особенности мышления у разных людей сочетаются по-разному и выражены в различной степени. Это и характеризует индивидуальные особенности их мышления.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ

Понятие о мышлении и основные его функции.

Виды и формы мышления.

Операционные компоненты мышления.

Индивидуальные особенности мышления.

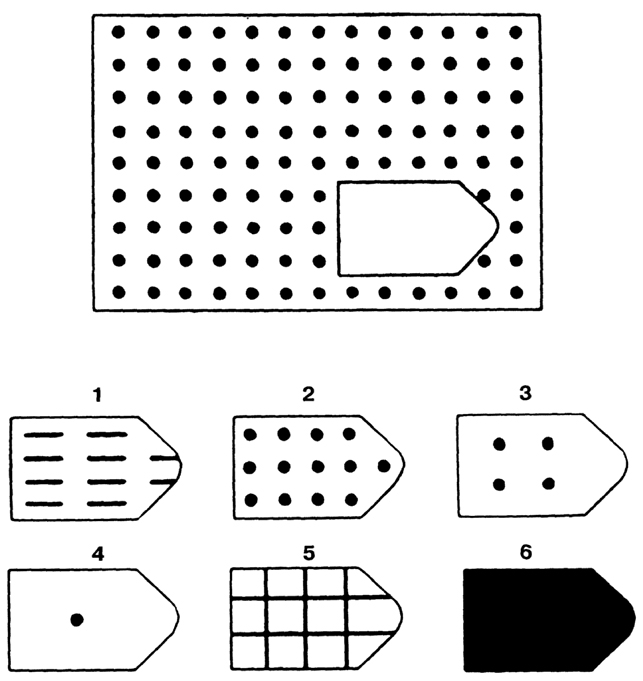

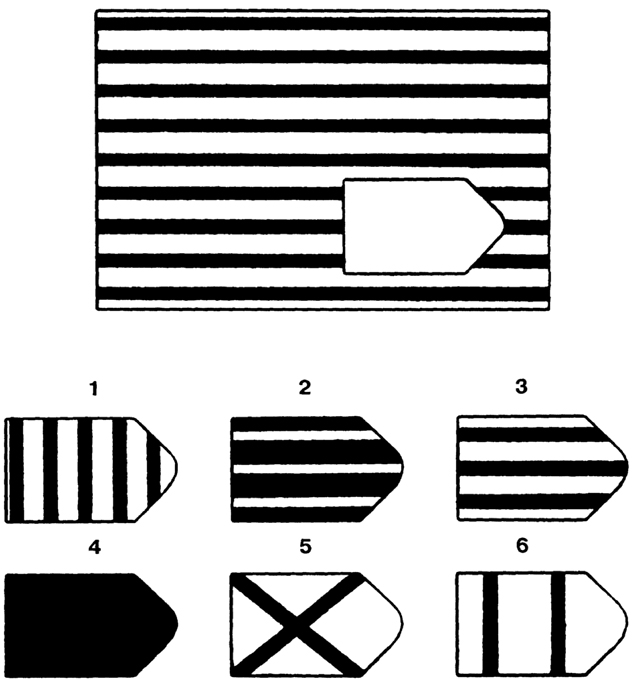

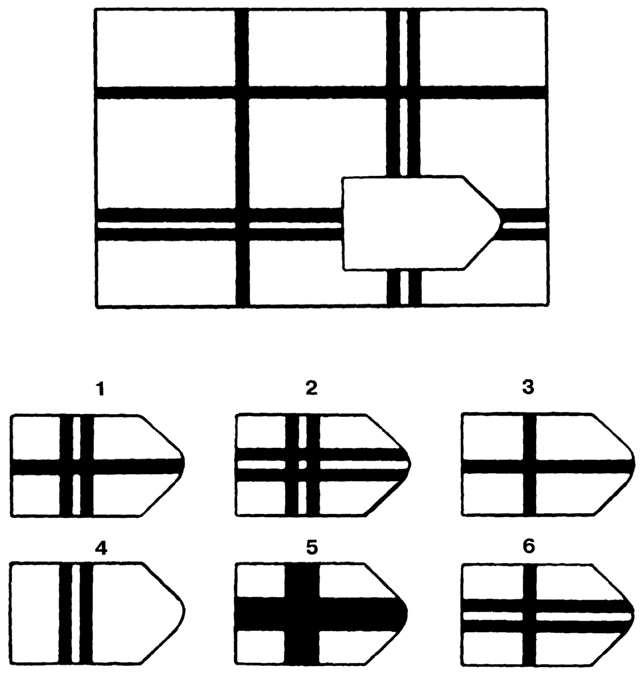

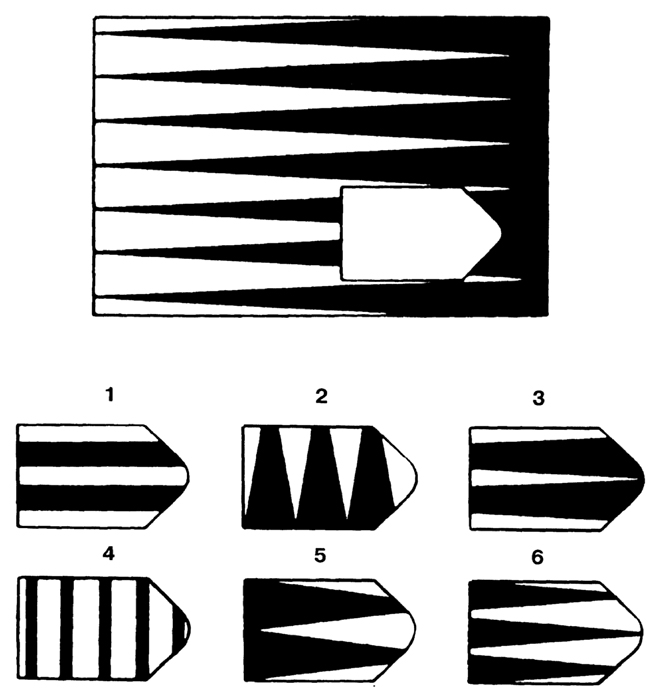

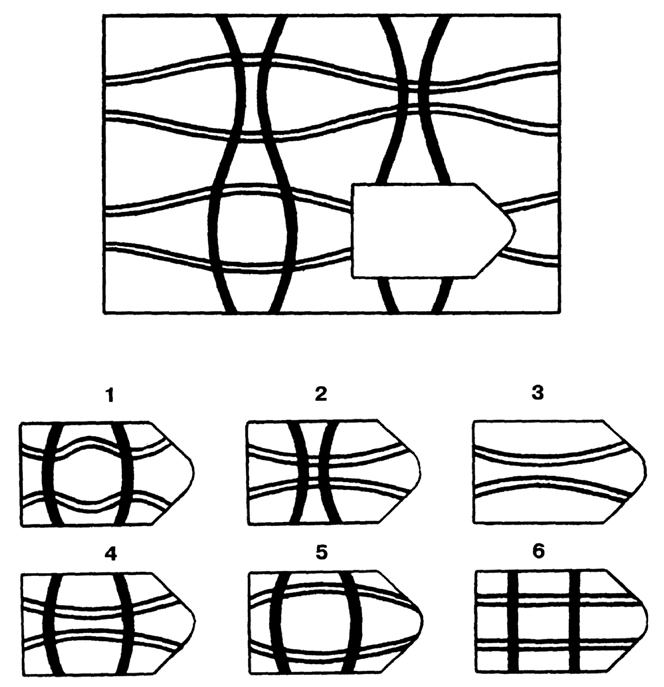

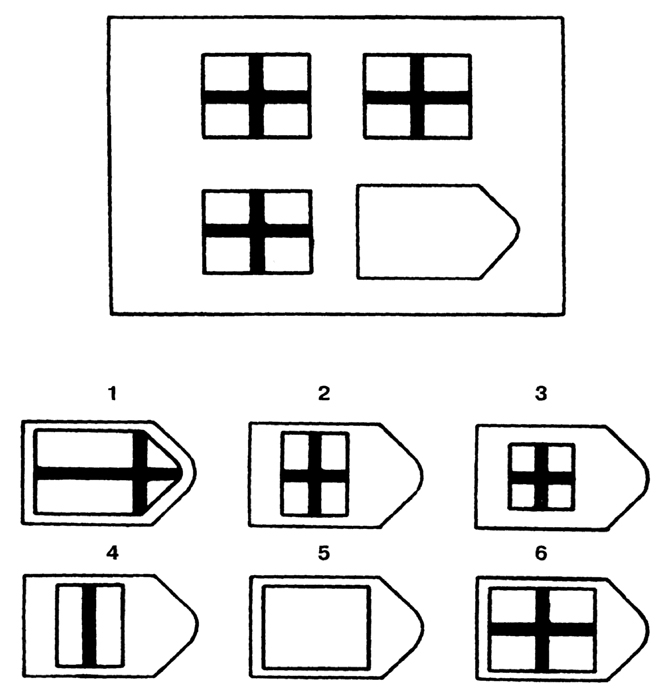

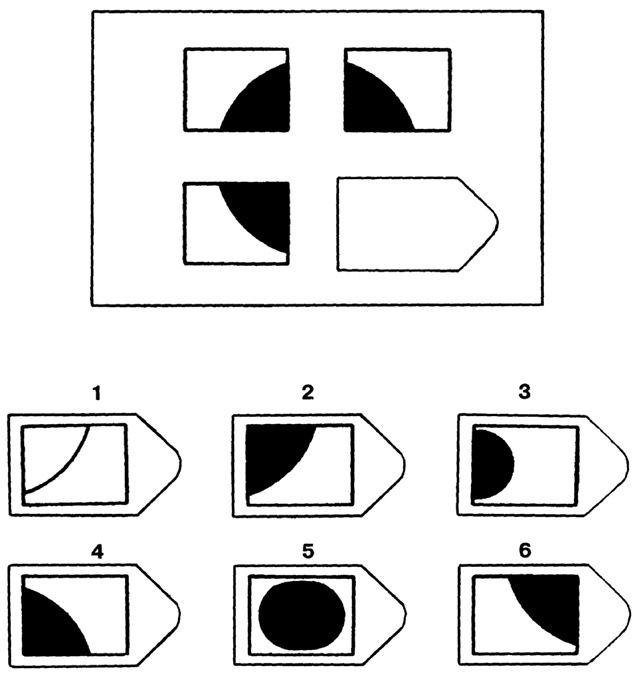

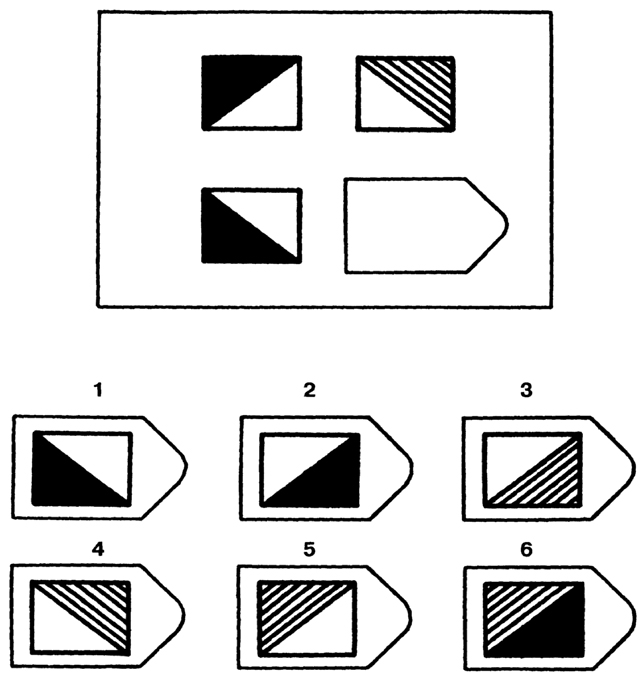

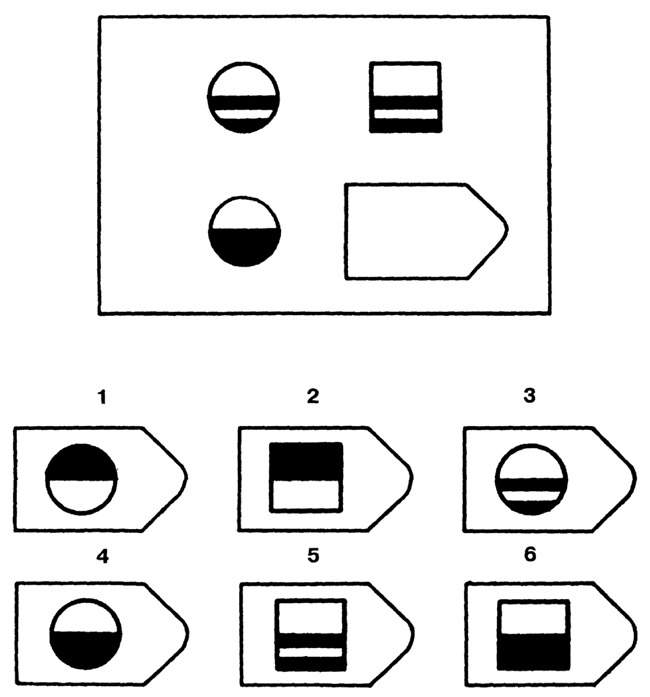

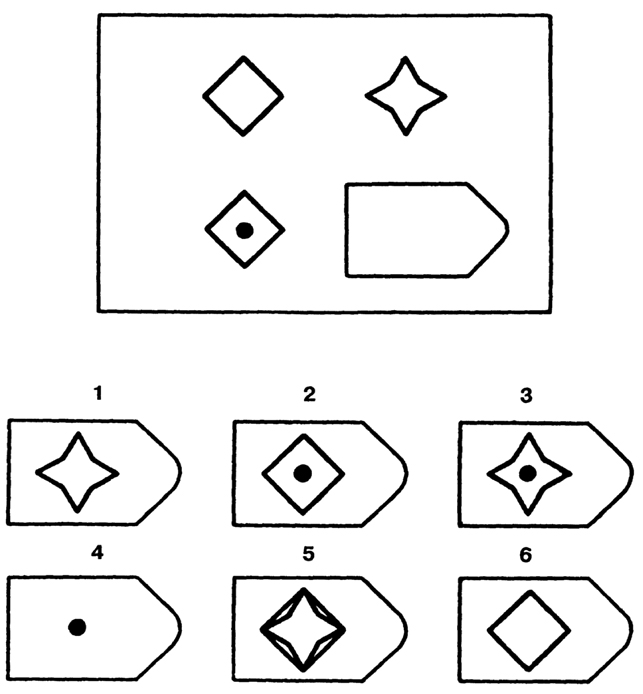

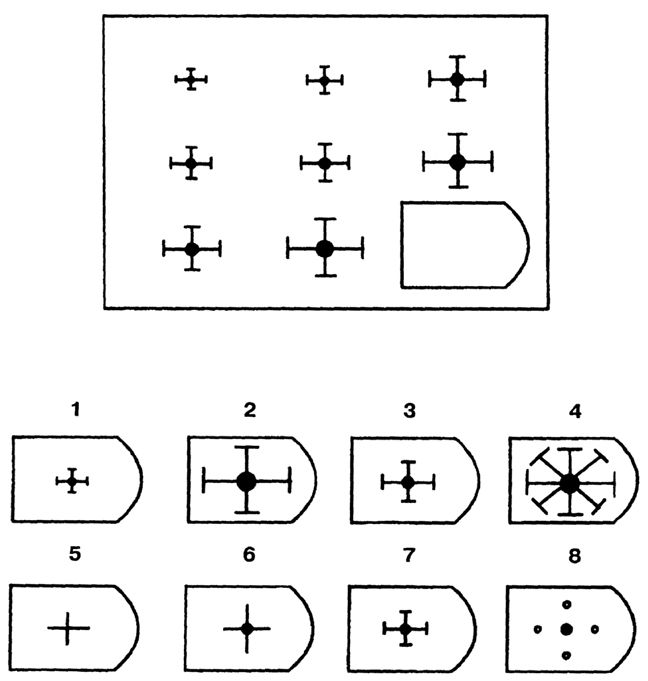

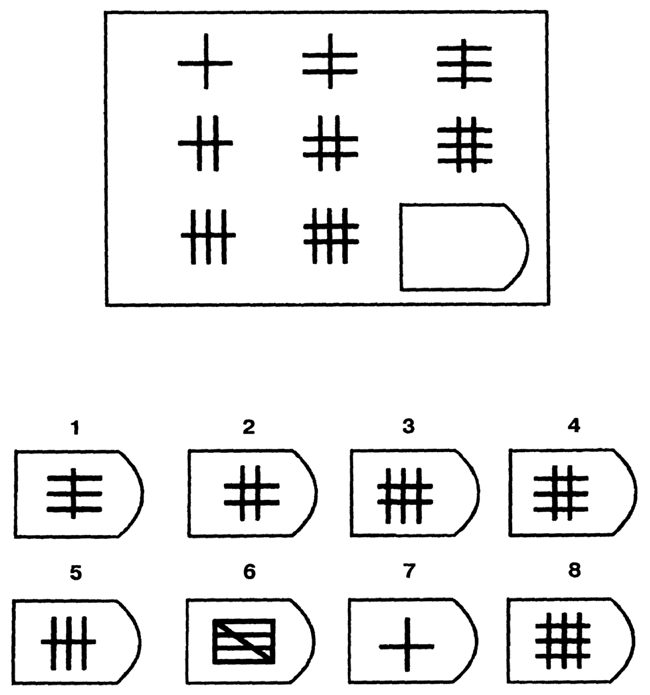

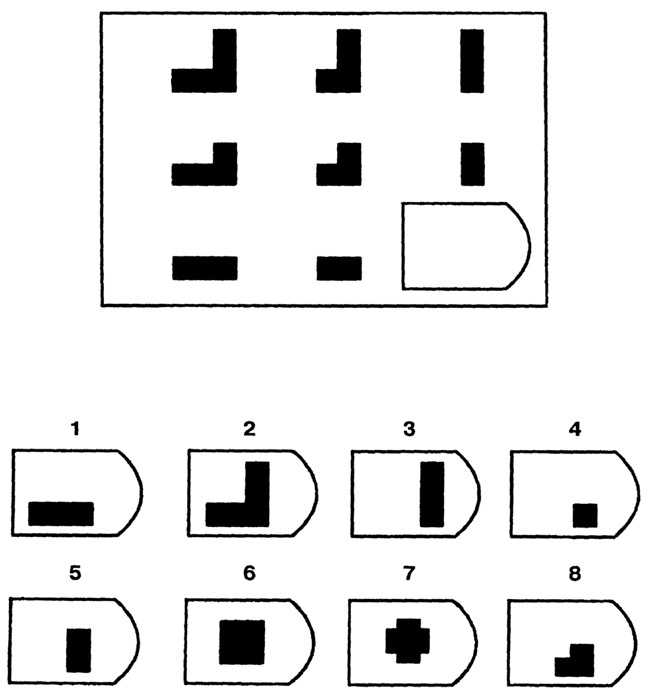

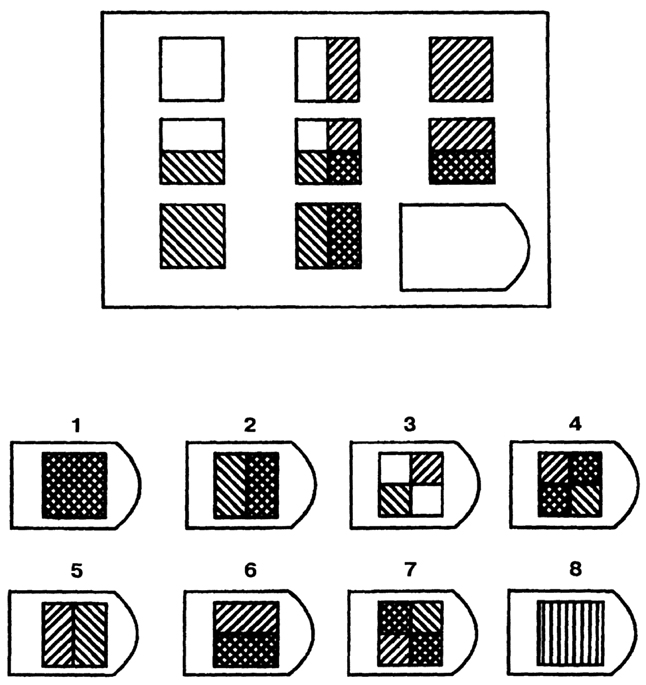

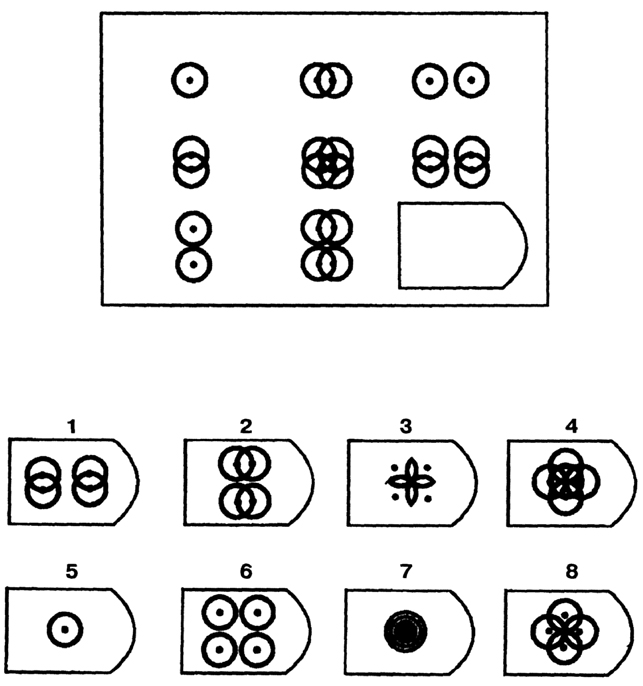

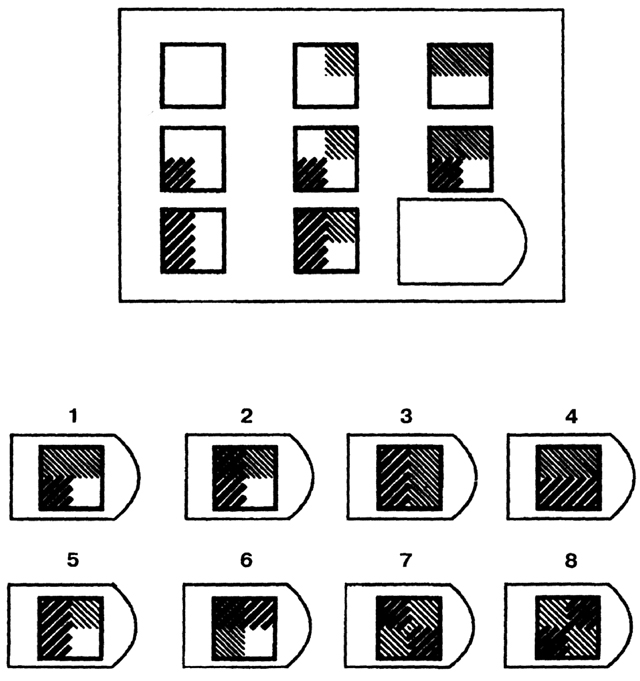

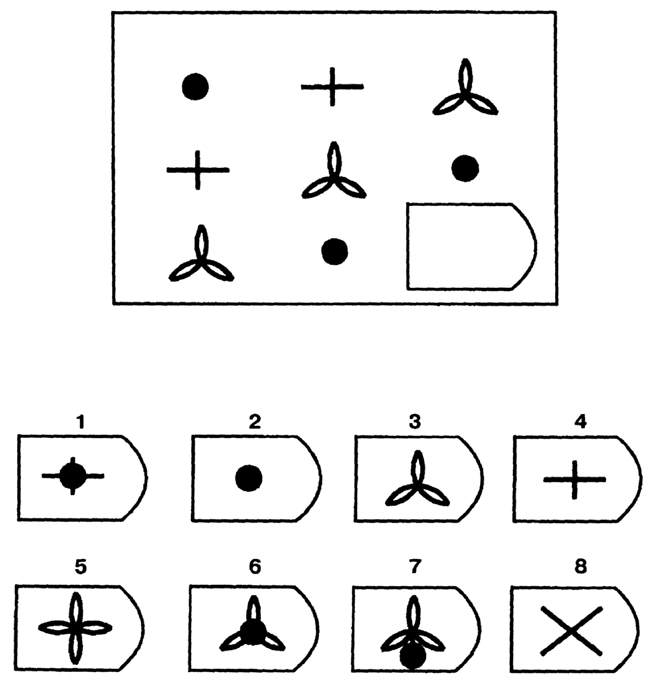

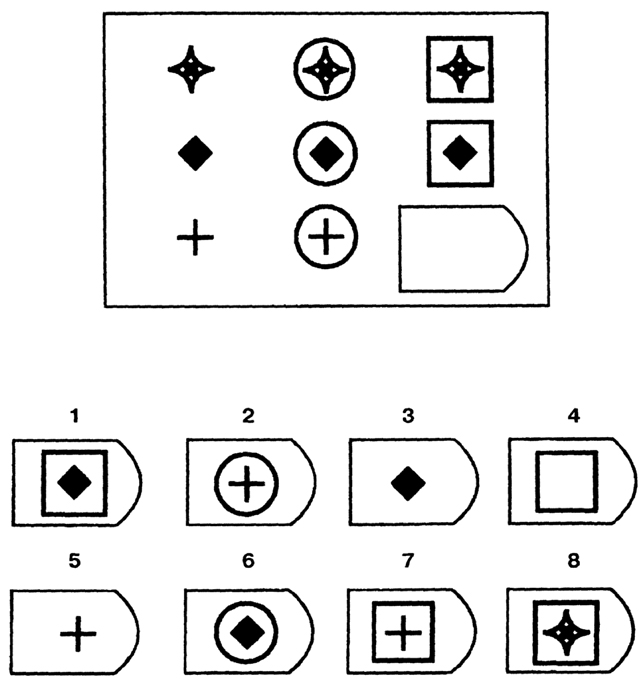

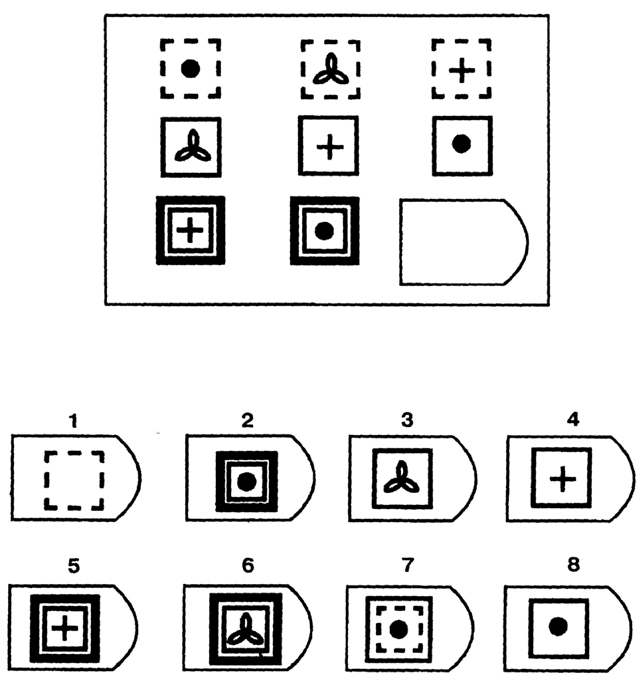

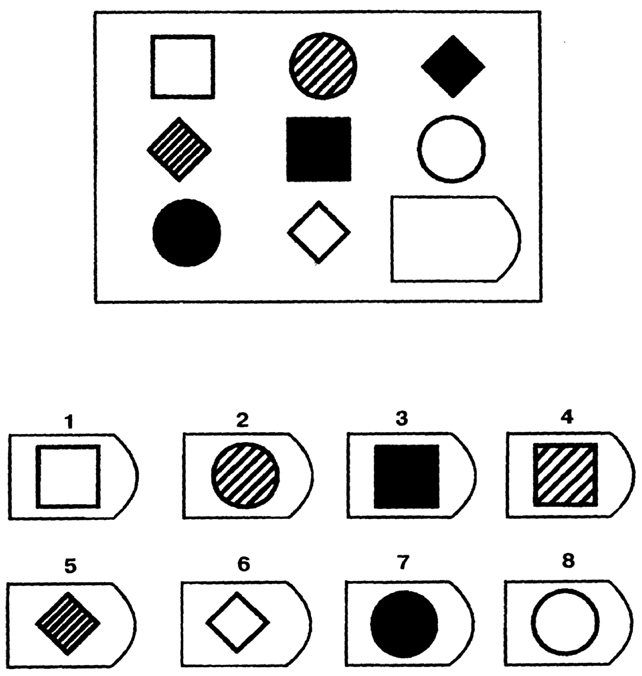

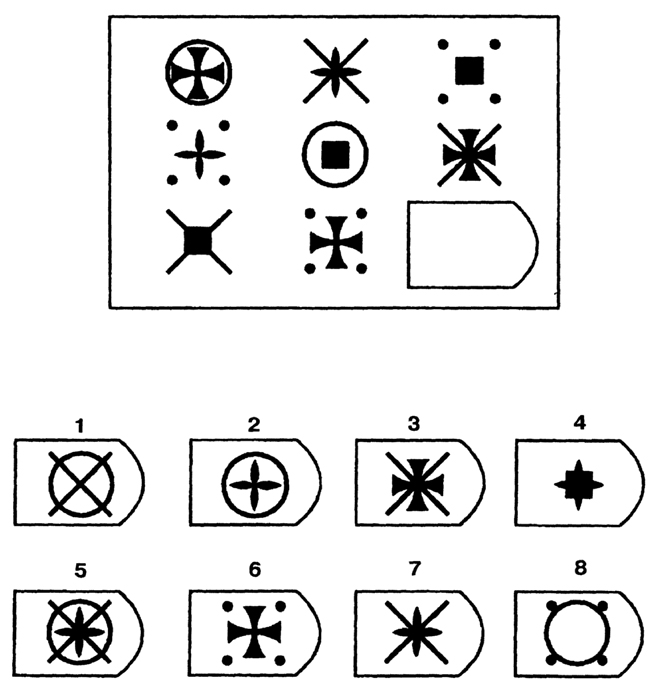

Задание. Тест возрастающей трудности (методика Равена).

Цель исследования: определение уровня развития невербального интеллекта.

Материалы и оборудование: стимульный материал к методике Равена (см. стимульный материал стр. 77).

Процедура и методика исследования

Методика предназначена для изучения логического мышления. Эта методика - одна из наиболее прогностичных методик для исследования невербального интеллекта. Может использоваться как в комплексе с другими психодиагностическими методиками, так и отдельно. Может применяться как индивидуально, так и в группе. Испытуемому предъявляются рисунки с фигурами,

75

связанными между собой определенной зависимостью. Одной фигуры недостает, а внизу она дается среди 6-8 других фигур. Задачи испытуемого - установить закономерность, связывающую между собой фигуры на рисунке, и на опросном листе указать номер искомой фигуры из предлагаемых вариантов.

Выполнять задание нужно в максимальном темпе. Время решения ограничивается 30 минутами.

Бланк ответов представляет собой лист с фамилией испытуемого и номерами заданий, возле которых он отмечает номер выбранного рисунка.

Обработка и анализ результатов

После подсчета общего числа правильных ответов их количество суммируется и при помощи пересчетной таблицы высчитывается количество баллов, набранных испытуемым (табл. 6).

Таблица 6

Оценка в баллах |

9 |

8 |

7 |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

Сумма очков за правильные ответы |

143 |

129-142 |

115-128 |

101-114 |

87-100 |

73-86 |

59-72 |

45-58 |

44 |

Ключ

Номер задания |

Номер правильного ответа |

Очки за ответ |

Номер задания |

Номер правильного ответа |

Очки за ответ |

1 |

5 |

1 |

16 |

1 |

6 |

2 |

2 |

3 |

17 |

6 |

6 |

3 |

3 |

1 |

18 |

2 |

5 |

4 |

2 |

5 |

19 |

4 |

5 |

5 |

3 |

3 |

20 |

7 |

7 |

6 |

4 |

5 |

21 |

6 |

7 |

7 |

6 |

2 |

22 |

4 |

8 |

8 |

2 |

3 |

23 |

2 |

6 |

9 |

3 |

5 |

24 |

6 |

7 |

10 |

6 |

4 |

25 |

6 |

4 |

11 |

3 |

6 |

26 |

2 |

7 |

12 |

5 |

6 |

27 |

5 |

8 |

13 |

2 |

4 |

28 |

4 |

7 |

14 |

8 |

7 |

29 |

6 |

8 |

15 |

4 |

3 |

30 |

5 |

6 |

76

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

77

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

78

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

79

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

80

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

81

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

82

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

83

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

84

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

85

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

86

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

87

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

88

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

89

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

90

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

91

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

92

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

93

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

94

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

95

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

96

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

97

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

98

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РАВЕНА

106

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ

Мышление как познавательный психический процесс и его особенности.

Психология творческого мышления.

Проблемы измерения мышления. Тесты и коэффициент интеллекта.

Средства развития мышления.

Личностные особенности творческого человека.

ЛИТЕРАТУРА

Анастази А. Психологическое тестирование. - Кн. 2. - М., 1982.

Блейхер В. М., Бурлачук Л. Ф. Психологическая диагностика интеллекта и

личности. - Киев, 1978. Блонский П. П. Избранные педагогические и психологические сочинения.

- Т.2. -М., 1979.

Брунер Д. С. Психология познания. За пределами непосредственной информации.- М., 1977.

Брушлинский А. В. Продуктивное мышление и проблемное обучение. - М., 1983.

Васильев И. А., Поплужный В. Л., Тихомиров О. К. Эмоции и мышление. - М., 1980.

Веккер Л. М. Психические процессы: В 3 т. - Т. 2. Мышление и интеллект. - Л., 1976.

Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся.- М., 1989.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В б т.- Т. 2.- Т. 3.- Т. 6.- М., 1983. Ганзен В. А., Толкачев В. К. Роскошь системного мышления.- СПб., 1995. Гальперин П. Я., Котик Н. Р. К психологии творческого мышления//Вопросы психологии.- 1982.- № 5.

Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. - М., 1972. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. - М., 1986. Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей. - М., 1985. Зак А. 3. Как определить уровень развития мышления школьников. - М., 1982.

Исследования мышления в советской психологии. - М., 1966. Исследование развития познавательной деятельности. - М., 1971. Калмыкова 3. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. - М.,

1981. Клике Ф. Пробуждающее мышление, У истоков человеческого интеллекта. - М., 1983.

Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. - Т. 2. - М., 1983.

Лурия А. Р. Язык и мышление. - М., 1979.

107

Обухова Л. Ф. Концепция Жана Пиаже: "за" и "против". - М., 1981. Одаренные дети. - М., 1991.

Петухов В. В. Психология мышления: Учебно-методическое пособие. - М., 1987.

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. - М., 1969.

Познавательные процессы и способности в обучении. - М., 1990.

Теплое Б. М. Избранные труды: В 2 т. - Т. 1. - М., 1985.

Тихомиров О. К. Психология мышления. - М., 1984.

Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. - М., 1981.

Якиманская И. С. Знание и мышление школьника. - М., 1985.

108

ВООБРАЖЕНИЕ

Краткое содержание темы

Воображением (фантазией) называется процесс воспроизведения и преобразования хранящихся в памяти образов предметов и явлений действительности, создания на этой основе в новых сочетаниях и связях новых образов новых предметов, явлений, действий, условий деятельности.

Воображение является одним из тех новообразований в психике человека, которое связано с удовлетворением потребностей выйти за рамки существующего настоящего и заглянуть в будущее.

Реальность воображаемого проверяется практикой. Чтобы создавать нечто новое в воображении, нужно много знать, видеть, слышать, накопить практический опыт в жизни и хранить все это в определенной системе и в переработанном с помощью мышления виде в памяти. Чем богаче опыт человека, тем больше он имеет возможностей для создания небывалых комбинаций бывалых впечатлений.

Различают воображение воспроизводящее и творческое, мечты и грезы.

Воспроизводящее воображение - процесс воссоздания образа какого-либо предмета, события, человека, местности и т. д. по описанию, чертежу, схеме, географической карте или по другим знаковым изображениям.

Воспроизводящее воображение функционирует у каждого человека всегда, когда приходится рисовать в своем воображении то, что недоступно непосредственному восприятию.

Существенно, что полнота, точность, яркость образов воспроизводящего воображения зависят прежде всего от качества, характера и формы материала, вызывающего эти образы. Но они, как и все другие психические образы, - субъективные образы объективного мира. Поэтому их полнота, точность, яркость зависят от широты, глубины знаний и личностных установок человека.

Творческое воображение - это процесс создания новых образов, продуктов творческого труда, оригинальных идей, обогащающих теорию и практику деятельности человека.

109

Творчество начинается с возникновения проблемной ситуации, когда появляется потребность в создании чего-то нового. Творческое воображение протекает как анализ (разложение) и синтез (соединение) накопленных человеком знаний. При этом элементы, из которых строится образ творческого воображения, выступают всегда в новых сочетаниях и комбинациях. В большинстве случаев результат творческого воображения может быть материализован, т. е. создана новая машина, прибор, новый сорт растений и др. Но образы воображений могут оставаться и на уровне идеального содержания, в виде научной монографии, романа, поэмы и др.

Творческое воображение теснейшим образом связано с мышлением, особенно с такими операциями, как анализ, синтез, сравнение, обобщение.

Выделяют несколько приемов создания творческих образов воображений: агглютинация, аналогия, преувеличение-преуменьшение, акцентирование, типизация.

Агглютинация (лат. - склеивание)-прием соединения ("склеивания") каких-то частей от двух или нескольких предметов в одно целое. Агглютинация широко распространена в сказочных сюжетах в виде образов избушки на курьих ножках, русалки - женщины с хвостом рыбы и др. Используется агглютинация и в реальных образах (например, танка-амфибии, аккордеона, в котором сочетаются элементы пианино и баяна).

Аналогия - прием построения образа по принципу подобия. Например, по принципу подобия органу ориентации летучей мыши был создан локатор.

Преувеличение-преуменьшение - прием, с помощью которого стремятся показать господствующие качества человека (например, доброту могучего Великана или ум и мягкое сердце Мальчика с пальчика).

Акцентирование - прием, близкий к преувеличению, выделяющий в образе какую-либо одну ярко выраженную положительную или отрицательную черту. Особенно часто он используется в карикатурах и шаржах.

Типизация - самый сложный прием творческого создания образов воображения. Характеризуя творчество в литературе, М. Горький говорил, что характер героя делается из многих отдельных черточек, взятых от различных людей определенной социальной группы. Нужно присмотреться к сотне-другой, скажем, рабочих для того, чтобы приблизительно верно описать портрет одного рабочего.

110

Все описанные приемы могут быть использованы в любой сфере жизни и деятельности в связи с поиском нового, с проявлением творческого воображения.

Мечтой называются создаваемые в воображении образы желаемого. Они не противоречат реальной действительности, поэтому при определенных условиях мечта может быть осуществлена. Многие столетия многие люди мечтали летать, но в их телесной организации нет крыльев. Однако наступило время, когда были созданы летательные аппараты, и человек полетел. Теперь воздушный транспорт стал повседневным, быстрым, удобным средством сообщения и передвижения. Мечта, таким образом, - полезный механизм творческой деятельности.

Грезами называется бесплодное фантазирование. В грезах человек вызывает в сознании образы и мысли несбыточные, противоречащие реальной действительности.

В любом виде человеческого труда - будь то труд педагога, инженера, врача, конструктора, токаря-новатора, художника, писателя, ученого и даже учащегося, который пишет сочинение, - имеют место те или иные проявления воспроизводящего или творческого воображения.

Воображение нужно и школьнику. Чтобы понять, например, историю, нельзя не воспроизвести в воображении места, людей, условия их жизни, описываемые события прошлого.

Воображение, творчество пронизывают и всю деятельность педагога. Не случайно в психологической структуре деятельности учителя ведущее место занимают конструктивные и проектировочные умения.

Конструктивные умения связаны с планированием занятий на целый учебный год, четверть, с построением и проведением каждого урока. Они всегда дают большой эффект, если основой их служит творческое начало.

В проектировочных умениях творческое начало выражено ярче. Здесь речь идет о необходимости видеть "завтрашний день" своих учеников (видеть, каким каждый из них должен стать, скажем, к концу года) и соответственно этому строить педагогический процесс. Только в этом случае обучение и воспитание становятся факторами, направляющими всестороннее развитие школьников.

Развитие воображения в процессе обучения, воспитания, как и в процессе других видов деятельности, служит основой развития творческих способностей человека.

111

Наблюдения за жизнью людей, за их деятельностью показывают, что развитое и ярко выраженное воображение проявляется в ряде существенных качеств человека. К таким качествам, или чертам, личности прежде всего относится одухотворенность. При одухотворенности воображение включено во всю познавательную деятельность. При этом отношения человека к другим людям, к жизни эмоционально приподняты.

Чертой, противоположной одухотворённости, является прозаичность. Прозаичность натуры выражается в отсутствии возвышенной мечты и высоких гражданских идеалов, в прикованности интересов и потребностей к повседневным мелочам жизни. У такого человека вся жизнь идет в плоскости обыденных забот. Если у него и наблюдается проявление одухотворенности, то это только вспышки, которые лишь подчеркивают типичную для него прозаичность.

Одухотворенность - одно из важнейших и ценнейших качеств личности педагога. Учителя, который рассказывает учащимся давно известный ему материал, всегда подстерегает опасность соскользнуть во время урока в плоскость обыденного, прозаического переживания фактов. В этом одна из причин серых, сухих, неинтересных уроков.

Одухотворенность как черта личности может своеобразно проявиться в романтическом складе человека или его поэтической натуре.

Романтик - это прежде всего оптимист, который смело смотрит в будущее и идет навстречу ему. Во имя будущего он согласен и внутренне готов переносить трудности, лишения и опасности. Он смело берется за дело ради радостной жизни людей.

Следует отметить, что романтики - не обязательно люди юношеского возраста. Романтиками бывают и те, кто по своему паспортному возрасту считается зрелым человеком.

Романтик - натура деятельная, волевая. Это человек, у которого идеи воплощаются в жизнь через непосредственное участие в больших и малых делах. В эти дела романтики вкладывают все свои силы и неослабную энергию. Психологически для романтизма прежде всего свойственна прямая связь воображения с волевой сферой, с мужественным стойким характером, с возвышенностью намерений и поступков.

Поэтическая натура характеризуется единством высоких чувств и воображения. Это проявляется в особо чутком и глубоком художественном восприятии произведений искусства, природы и

112

жизни во всех ее многообразных проявлениях. При наличии склонности и способности к творческой деятельности из поэтической натуры развивается тип художника - творца эстетических ценностей.

С мечтой, как особым видом воображения, связана такая черта личности, как мечтательность. В отличие от грез, мечта не отрывается от действительности, однако мечтательность не считают положительной чертой личности. Мечтательность становится положительным качеством личности, если она включена в деятельность, является одним из побудителей ее и связана с волевыми качествами человека.

Чертой характера человека, возникающей из особенностей его воображения, является фантазерство. Для фантазера характерно возникающее незаметно для него самого искажение фактов, он выдает желаемое за действительное, строит воздушные замки, сам веря в их существование.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ

Понятие воображения.

Виды воображения.

Воображение и деятельность.

Воображение и личность.

Задание 1.

Исследование индивидуальных особенностей воображения

Цель исследования: определить уровень сложности воображения, степень фиксированности представлений, гибкость или ригидность воображения и степень его стереотипности или оригинальности.

Материал и оборудование: три листа бумаги с изображениями: на первом - контур круга диаметром 2,5 см, на втором - контур равностороннего треугольника с длиной стороны 2,5 см, на третьем - контур квадрата с длиной стороны 2,5 см. Карандаш и секундомер.

Процедура исследования

Данное исследование проводится как с одним испытуемым, так и с группой. В последнем случае экспериментатору нужно следить, чтобы никто из испытуемых до конца тестирования не разговаривал и не показывал свои рисунки другим.

113

Тестирование проводится в три этапа. На первом этапе испытуемому дают листок с изображенным на нем контуром круга, на втором - треугольника, на третьем - квадрата. Каждый этап исследования предваряется повторяющейся инструкцией.

Инструкция испытуемому: "Используя изображенный на этом листе контур геометрической фигуры, нарисуйте рисунок. Качество рисунка значения не имеет. Способ использования контура применяйте по своему усмотрению. По сигналу "Стоп!" рисование прекращайте".

Время рисования на каждом этапе экспериментатор определяет по секундомеру. В каждом случае оно должно быть равным 60 секундам.

По окончании тестирования испытуемого просят дать самоотчет и для этого спрашивают: "Понравилось ли Вам задание? Какие чувства Вы испытывали при его выполнении?"

Обработка результатов

Обработка результатов и определение уровней развития воображения, степени фиксированности представлений, гибкости или ригидности, а также оригинальности или стереотипности производится путем сопоставления содержания и анализа всех трех рисунков испытуемого.

Определение уровня сложности воображения

Сложность воображения констатируется по самому сложному из трех рисунков. Можно пользоваться шкалой, дающей возможность устанавливать пять уровней сложности.

Первый уровень: контур геометрической фигуры используется как деталь рисунка, сам рисунок простой, без дополнений и представляет собой одну фигуру.

Второй уровень: контур использован как основная деталь, но сам рисунок имеет дополнительные части.

Третий уровень: контур использован как основная деталь, а рисунок представляет сюжет, при этом могут быть введены дополнительные детали.

Четвертый уровень: контур геометрической фигуры продолжает быть основной деталью, но рисунок - это уже сложный сюжет с добавлением фигурок и деталей.

Пятый уровень: рисунок представляет собой сложный сюжет, в котором контур геометрической фигуры использован как одна из деталей.

114

Определение гибкости воображения и степени фиксированности образов и представлений

Гибкость воображения зависит от фиксированности представлений. Степень фиксированности образов определяют по количеству рисунков, содержащих один и тот же сюжет.

Воображение будет гибким тогда, когда фиксированность образов в представлении не отражается в рисунках, то есть все рисунки на разные сюжеты и охватывают как внутреннюю, так и внешнюю части контура геометрической фигуры.

Фиксированность представлений слабая и гибкость воображения средняя, если два рисунка на один и тот же сюжет.

Сильная фиксированность образов в представлении и негибкость или ригидность воображения характеризуются по рисункам на один и тот же сюжет независимо от уровня их сложности - это ригидное воображение.

Ригидность воображения может быть и при отсутствии или слабой фиксации образов в представлении, когда рисунки выполнены строго внутри контуров геометрической фигуры. В этом случае внимание испытуемого фиксируется на внутреннем пространстве контура.

Определение уровня сложности воображения

Стереотипность определяется по содержанию рисунков. Если содержание рисунка типичное, то воображение считается, так же как и сам рисунок, стереотипным, если не типичное, оригинальное - то творческим.

К типичным рисункам относятся рисунки на следующие сюжеты.

Рисунки с контуром круга: солнце, цветок, человек, лицо человека или зайца, циферблат и часы, колесо, глобус, снеговик.

Рисунки с контуром треугольника: треугольник и призма, крыша дома и дом, пирамида, человек с треугольной головой или туловищем, письмо, дорожный знак.

Рисунок с контуром квадрата: человек с квадратной головой или туловищем, робот, телевизор, дом, окно, дополненная геометрическая фигура квадрата или куб, аквариум, салфетка, письмо.

Степень стереотипности можно дифференцировать по уровням.

Высокая степень стереотипности констатируется тогда, когда все рисунки на типичный сюжет.

Рисунок считается оригинальным, а воображение творческим при отсутствии стереотипности, когда все рисунки выполнены испытуемым на нетипичные сюжеты.

115

Анализ результатов

Полученные результаты важно сопоставить с особенностями включенности испытуемого в процессе исследования с его установками. Для этого используют данные самоотчета.

В первую очередь нужно обратить внимание на испытуемых с ригидностью воображения. Она может быть следствием пережитых стрессов и аффектов. Очень часто, хотя и не всегда, люди, которые все рисунки размещают только внутри контуров геометрических фигур, имеют некоторые психические заболевания. Рисунки таких испытуемых не обсуждаются в группе. Преподаватель-психолог берет таких лиц на учет.

Испытуемые с пятым уровнем сложности воображения, отсутствием стереотипности и качественным исполнением рисунков обычно способны к художественной деятельности (графике, живописи, скульптуре и т. п.) Те, кто склонен к техническим наукам, черчению или логике и философии, могут изображать некие абстракции или геометрические фигуры. В отличие от них лица, связанные с гуманитарной направленностью, любят сюжеты, связанные с человеческой деятельностью, рисуют людей, их лица или антропоморфные предметы.

При обсуждении результатов тестирования и составлении рекомендаций необходимо установить условия, способствующие преодолению стереотипности, развитию творчества, и наметить задачи для тренировки гибкости процесса воображения.

Задание 2. Исследование творческого воображения

Цель исследования: дать оценку особенностям творческого воображения.

Материал и оборудование: бланки с напечатанными на нем тремя любыми словами, например: шляпа, дорога, дождь; стандартные листы бумаги, ручка; секундомер.

Процедура исследования

Данное исследование можно проводить с одним человеком и с группой до 16 человек, но все испытуемые должны быть удобно рассажены, а условия - обеспечивающими строгую самостоятельность их работы.

Перед началом исследования каждый участник получает бланк с напечатанными на нем тремя словами. Бланки могут быть розданы в конвертах или положены на стол обратной стороной, чтобы до инструкции не читались напечатанные на них слова. При тестировании группы даются одинаковые бланки каждому для возможного последующего анализа и сравнения. В процессе исследования

116

испытуемому предлагают в течение 10 минут составить из трех слов как можно большее количество предложений.

Инструкция испытуемому: "Прочитайте слова, написанные на бланке, и составьте из них возможно большее количество предложений так, чтобы в каждое входили все три слова. Составленные предложения записывайте на листе бумаги. На работу Вам отводится 10 мин. Если все понятно, тогда начинаем!"

В процессе исследования экспериментатор фиксирует время и по прошествии 10 минут дает команду: "Стоп! Работу прекратить!"

Обработка и анализ результатов

Показателями творчества в данном исследовании являются:

- величина баллов за самое остроумное и оригинальное предложение;

- сумма баллов за все придуманные испытуемым в течение 10 минут предложения.

Эти показатели устанавливаются с помощью шкалы оценки творчества (табл. 7).

Таблица 7

Шкала оценки творчества

Пункт |

Характеристика составленного предложения |

Оценка предложения в баллах |

а |

В предложении использованы все три слова в остроумной и оригинальной комбинации. |

6 баллов |

б |

В предложении использованы все три слова без особого остроумия, но в оригинальной комбинации. |

5 баллов |

в |

В предложении использованы все три слова в обычной комбинации. |

4 балла |

г |

Заданные три слова использованы в менее необходимой, но логически допустимой комбинации. |

3 балла |

Д |

Правильно использованы лишь два слова, а третье использовано с натяжкой в силу чисто словесной связи. |

2,5 балла |

е |

Правильно использованы только два слова, а третье искусственно введено в предложение. |

1 балл |

ж |

Задача правильно понята испытуемым, но дает формальное объединение всех трех слов или .использует их с искажениями. |

0,5 балла |

з |

Предложение представляет собой бессмысленное объединение всех трех слов |

0 баллов |

117

Если испытуемый придумал очень похожие друг на друга предложения с повторением темы, то второе и все последующие предложения этого типа оцениваются половиной начального балла.

Качественная характеристика творчества, определяемая по величине баллов, полученных за самое остроумное и оригинальное предложение, соответствует максимальной оценке какого-либо из составленных испытуемым предложений. Эта оценка не превышает 6 баллов и свидетельствует о развитом творчестве или оригинальности. Если оценка данного показателя составляет 5 или 4, то проявление творчества следует считать средним. Наконец, если эта оценка составила всего лишь 2 или 1, то это низкий показатель творчества, либо намерение испытуемого действовать аналогично и тем озадачить исследователя.

Второй показатель - это сумма баллов. Он имеет смысл для анализа и интерпретации результатов только тогда, когда сравнивается работа нескольких человек, что возможно при доверительных отношениях в группе. У кого больше сумма баллов, у того, следовательно, больше продуктивность творческой деятельности.

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ

Определение воображения и его основные функции.

Виды воображения.

Воображение и творчество.

Мечта и фантазия как особый вид воображения.

Сновидения, галлюцинации и грезы.

ЛИТЕРАТУРА

Беркинблинт М., Петровский А. Фантазия и реальность. - М., 1968.

Богоявленская Д. Б. О предмете и методах исследования творческих способностей // Психологический журнал. - Т. 16. - № 5. - 1995.

Брунер Д. С. Психология познания. За пределами непосредственной информации.- М., 1977.

Брушлинский А. В. Воображение и творчество // Научное творчество / Под ред. С. Р. Миркулинского, М. Г. Ярошевского. - М., 1960.

Веккер Л. М. Психические процессы. - Т. 1. - Л., 1974.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. - Т. 2. - М., 1982.

Галин А. Л. Личность и творчество. Психологические этюды. - Новосибирск, 1989.

Карандашев Ю. Н. Развитие представлений у детей. Учебное пособие. - Минск, 1987.

Кедров Б. Я. О творчестве в науке и технике. - М., 1987.

118

Коршунова Л. С. Воображение и его роль в познании. - М., 1979.

Найсер У. Познание и реальность. - М., 1981.

Натадзе Р. Г. Воображение как фактор поведения. Экспериментальное исследование. - Тбилиси, 1972.

Никифорова О. И. Исследование по психологии художественного творчества. - М., 1972.

Петровский А. В. Роль фантазии в развитии личности. - М., 1961.

Познавательные процессы и способы в обучении. - М., 1990.

Пономарев Я. А. Психология творчества. - М., 1976.

Попов Л. М. Инициатива и общение в творчестве. - Казань, 1983.

Попов Л. М. Психология самодеятельного творчества студентов. - Казань, 1990.

Страхов И. В. Психология творчества. - Саратов, 1968.

Якобсон П. М. Психология художественного творчества. - М., 1971.

119

ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА

Краткое содержание темы

Личностью называется конкретный человек как субъект общественной деятельности и общественных отношений во всем многообразии его социально-психологических особенностей.

Исследуя проблему личности, психология имеет в виду психологические особенности и свойства человека, развившиеся и проявляющиеся у него как у члена общества. Человек всегда является членом того или иного коллектива - семьи, школы, рабочего коллектива на предприятии и т. д. Активная деятельность человека в коллективе, взаимоотношения его с коллективом в значительной степени определяют формирование индивидуальных черт личности.

Отличительными психологическими особенностями личности являются:

1. Самосознание. Человек, как личность, сознает себя прежде всего как живое, наделенное определенной телесной организацией существо, отождествляет себя со своим физическим телесным обликом в конкретном понятии "Я". Вместе с тем в этом сознании "Я" человек отражает в той или иной степени и свойственные ему психологические особенности и черты. Одновременно он противопоставляет свое "Я" другим людям, выделяет себя как личность из их среды.

2. Индивидуальность - устойчивое своеобразие принадлежащих данной личности психических процессов, состояний и свойств как в специфических особенностях их содержания, так и в способах и формах проявления. В реальной действительности психические процессы и состояния никогда не являются изолированными функциями мозга; они всегда принадлежат тому или другому конкретному человеку, обусловлены особенностями его личности и выполняемой им деятельности. То же самое относится и к свойствам личности - они всегда индивидуальны. Нельзя найти даже две

120

личности, которые были бы тождественны, т. е. полностью повторяли бы друг друга.

3. Саморегулирование - способность сознательно управлять своим поведением, своими психическими процессами и состояниями в связи с требованиями социальной среды или условиями выполняемой деятельности. Человек не механически приспосабливается к окружающей его среде в ответ на исходящие от нее раздражения. Он сам является сознательным членом этой среды, избирательно воспринимает ее воздействия, перерабатывает и оценивает их и управляет своим поведением в соответствии с этой оценкой.

4. Активность. Личность всегда деятельна. Иначе она не может существовать в окружающей ее социальной и природной среде. Только в процессе социально обусловленной деятельности человек превращается в личность: в зависимости от характера (типа), содержания деятельности и способов ее выполнения и формируются свойственные личности социально-психологические черты и особенности. Личность проявляет себя только через деятельность, и только в деятельности выражается присущее личности качество активности.

5. Взаимосвязь с социальной средой. Являясь активным членом общества, человек всегда находится в определенных связях и отношениях с окружающими его людьми и обществом в целом - семейных, бытовых, производственно-трудовых, идейных и т. д. Вне этих объективных связей и отношений он не может существовать и действовать как член общества. Эти связи и отношения неизбежно отражаются в различных формах его поведения и деятельности, определяют истинную сущность человека. Ее нельзя понять, если рассматривать человека как отдельное существо изолированно (абстрактно) от общества.

В психологической науке существуют различные подходы к изучению личности. Наибольшее распространение в зарубежной психологии получили три теории, а именно: биогенетическая, со-циогенетическая, психогенетическая.

Биогенетическая теория ставит в основу развития личности биологические процессы созревания организма. Сам процесс развития трактуется главным образом как созревание, стадии которого универсальны.

Так, американский психолог начала XX века С. Холл главным законом развития считал биогенетический "закон рекапитуляции", согласно которому индивидуальное развитие, онтогенез, повторяет главные стадии филогенеза, резюмируя в свернутом виде такие

121

стадии развития человеческого общества, как собирательство, охота и т. д.

Другой вариант биогенетической концепции разрабатывался представителями немецкой "конституционной психологии". Так, Э. Кречмер, разрабатывая проблемы типологии личности на основе типа телосложения и т. п., считал, что между физическим типом человека и особенностями его развития должна существовать какая-то однозначная связь.

Особенно ярко биологизм выступает в трактовке личности 3. Фрейдом. Согласно его учению все поведение личности обусловлено бессознательными биологическими влечениями или инстинктами и в первую очередь сексуальными влечениями.

В противоположность биогенетическому подходу, отправной точкой которого являются процессы, происходящие внутри организма, социогенетические теории стараются объяснить особенности личности, исходя из структуры общества, способов социализации, взаимоотношений с окружающими людьми. Так, согласно теории социализации, человек, рождаясь биологической особью, становится личностью лишь благодаря воздействию социальных условий жизни.

Другой концепцией этого ряда служит так называемая теория научения. Согласно ей, жизнь личности, ее отношения есть результат подкрепляемого научения, усвоения суммы знаний и навыков (Э. Торндайк, Б. Скиннер и др.)

Более популярной на Западе является теория ролей. Она исходит из того, что общество предлагает каждому человеку набор устойчивых способов поведения (ролей), определяемых его статусом. Эти роли накладывают отпечаток на характер поведения личности, ее отношения с другими людьми.

Одним из направлений в разработке психологии личности является "теория поля", предложенная американским психологом немецкого происхождения К. Левиным. Согласно этой концепции, поведение индивидуума управляется психологическими силами (стремления, намерения и т. д.), имеющими направленность, величину и точку приложения в поле "жизненного пространства ".

В итоге каждая из этих теорий объясняет социальное поведение человека, исходя из замкнутых в себе свойств среды, к которой человек вынужден как-то приспосабливаться. При этом совсем не учитываются объективные, общественно-исторические условия жизни человека.

122

Психогенетический подход не отрицает значения ни биологии, ни среды, но на первый план выдвигает развитие собственно психических процессов. В нем можно выделить три течения.

Концепции, объясняющие поведение личности главным образом через эмоции, влечения и другие внерациональные компоненты психики, называют психодинамическими (американский психолог Э. Эриксон и др.).

Концепции, отдающие предпочтение развитию познавательных сторон интеллекта, называют когнитивистскими (Ж. Пиаже, Дж. Келли и др.)

Концепции, в центре внимания которых стоит развитие личности в целом, называются персонологическими (Э. Шпрангер, К. Бюлер, А. Маслоу и др.)

Разрабатывая проблему активности личности, отечественные психологи опираются на известное теоретическое положение об активном характере отражения, о происхождении сознания из трудовой деятельности, о его ведущей роли в поведении и деятельности человека. Источником активности личности с точки зрения этих теоретических основ являются потребности, которые представляют собой внутреннее состояние нужды, выражающее их зависимость от конкретных условий существования. По своему происхождению потребности делятся на естественные и культурные. Потребности характеризуются следующими признаками.

Во-первых, любая потребность имеет свой предмет, т. е. она всегда есть осознание нужды в чем-то.

Во-вторых, всякая потребность приобретает конкретное содержание в зависимости от того, в каких условиях и каким способом она удовлетворяется.

В-третьих, потребность обладает способностью воспроизводиться.

Потребность, прошедшая через систему побудительных факторов и осознанная человеком, становится мотивом поведения. Мотив - это осознанное побуждение для определенного действия. Он формируется по мере того, как человек учитывает, оценивает, взвешивает обстоятельства, в которых находится, и осознает цель, которая перед ним встает; из отношения к ним и рождается мотив его конкретной содержательности, необходимой для реального жизненного действия. В целях дифференциации побудительных сил человека следует выделять его осознанные и неосознанные побуждения, то есть мотивы. Это имеет большое значение для оценки изучаемого лица. Неосознанные побуждения реализуются автоматически

123

на основе усвоенного личностью прошлого опыта. Такие побуждения представляют собой систему установок.

В психологии под установкой понимают психическое состояние человека как субъекта деятельности, определяющее готовность и конкретные особенности его поведения в ответ на воздействия внешней среды. Само слово "установка" происходит от латинского "ап-тус", имеющего значение: 1) физическое или умственное состояние подготовленности к действию; 2) поза человека в смысле моторного или умственного предрасположения. В отечественной психологии теоретические основы установки разработал грузинский психолог Д. Н. Узнадзе.

Различают несколько видов установок. Моторная установка - это установка готовности к физическим действиям (динамика кисти к большим или маленьким предметам и т. д.). Перцептивная установка - ожидание звонка, выстрела, угрозы. Умственная установка - предубеждение следователя относительно виновности или не виновности подозреваемого лица. Социальная установка связана с качеством конформности личности.

Установка направляет всю деятельность человека, мобилизуя необходимые для этого психические силы. Знание закономерностей проявления установки - необходимое условие для оценки личности преступника, потерпевшего и т. д. В структуре установки выделяют ряд компонентов: эмоции, убеждения и мнения, реакции и навыки. Эти компоненты эмоциональных, интеллектуальных и поведенческих подструктур определяют активность человека в окружающей его обстановке. Установка во многом определяет все поведение человека. Она управляет нашими реакциями в ответ на реакции собеседника: наше выражение лица зависит от того, как в данный момент собеседник, с которым мы находимся в контакте, принимает нас. Содержательной стороной установки являются ценностные ориентации личности.

Поведение людей различных возрастов соотносится с определенными ценностями, которыми могут выступать как свойства материальных объектов, так и явления общественной жизни. Ценности в идеальной форме выражают цели и устремления человека.

Выделяют несколько категорий ценностей: а) личностные; б) общественные; в) материальные; г) политические; д) идейные.

Личностные ценности представляют собой моральную основу характера личности. Они влияют на отношение к людям, к делу, к себе, к вещам. Общественные ценности усваиваются в процессе социализации, проявляются во взглядах личности на принятые в

124

обществе моральные нормы, обычаи, правопорядок, законы. Они формируют такие черты характера, как ответственность, требовательность к себе, бережливость и т. п.

Материальные ценности строятся на восприятии материальных объектов: вещей, денег, собственности. Ориентация на эти объекты воспитывает у человека соответствующие черты характера: аккуратность или неряшливость, практичность или непрактичность, жадность и т. д. Политические ценности определяются отношением к национальному благосостоянию государства, утверждающейся демократии, политическим организациям, образу жизни. Идейные ценности охватывают широкий спектр мировоззренческих взглядов, моральных заповедей.

Ценности детерминируют характер поведения и образа мыслей людей. Они очерчивают круг их интересов, вырабатывая побуждение, действующее в силу эмоциональной привлекательности. Интерес может выражать стремление человека ознакомиться с предметом (идеей, человеком), познать его. Интерес у человека может возбудить любой объект, который привлечет его внимание.

Идеал - это представление человека о том, каким он хочет видеть себя и других. Идеал часто выступает в виде совокупности норм поведения. Становление идеалов происходит под влиянием окружающей среды. Наличие идеалов вносит четкость в мотивацию поведения человека.

Существенная сторона мотивации поведения человека - направленность личности. Одни ученые-психологи считают направленность свойством личности и ставят ее в ряд с характером, темпераментом и способностями, другие относят ее к системе доминирующих мотивов. Направленность - это система доминирующих личностных ориентации человека, подчиняющая себе всю его мотивационную сферу. Общая направленность личности включает в себя трехуровневую (желания, необходимость, установки) систему побуждений. Человек в каждом конкретном случае действует или по собственному желанию, или по необходимости, или в силу прошлого опыта (согласно установке).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ

Психологическая характеристика личности.

Теоретические концепции психического развития личности.

Мотивы поведения личности: установка, ценностные ориентации, интересы, идеалы.

125

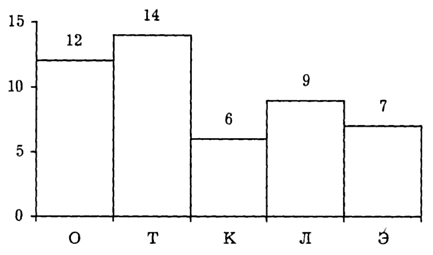

Задание.

Изучение основных свойст личности

Цель исследования: определение некоторых свойств личности (организованности, трудолюбия, коллективизма, любознательности, эстетического развития).

Материалы и оборудование: бланк теста "ОТКЛЭ", ручка, лист ответов.

Процедура исследования

Исследование основных свойств личности можно проводить как с одним испытуемым, так и с группой.

Инструкция испытуемому: "Тест содержит 115 вопросов. Прочитав вопрос, ответьте на него "да", либо "нет", либо "не знаю". Представляя свое поведение в той или иной ситуации, старайтесь быть объективными: опросник имеет контрольную шкалу.

1. С вечера я планирую свои дела на будущий день.

2. Черную работу (мытье посуды, вскапывание огорода и т. д.) выполняю с неохотой.

3. Жизнь группы проходит мимо меня.

4. Прочитываю к занятию не только основную, но и часть дополнительной литературы.

5. Я люблю петь.

6. Я всегда радуюсь успехам других людей.

7. Люблю наводить порядок у себя дома (в общежитии).

8. Возражаю, когда меня выбирают на руководящие должности.

9. У меня не хватает времени следить за книжными новинками.

10. Встретившись с произведением искусства (книгой, музыкой, спектаклем и т. д.), могу расчувствоваться до слез.

11. Часто мне не удается сделать то, что я наметил.

12. Свои обещания я всегда выполняю.

13. Мне постоянно приходится кому-то помогать.

14. Из источников информации предпочитаю телевидение и кино.

15. Мое тело откликается на танцевальную музыку.

16. Считаю, готовиться ко всем практическим (семинарским) занятиям невозможно.

17. Могу несколько часов подряд заниматься эффективно физической работой, физическими упражнениями.

18. Никогда не упускаю возможности побывать в театре, музее.

126

19. Трудную задачу предпочитаю списать у соседа, а не решить самому.

20. Бывает, что во время театрального действия я ем конфеты, мороженое.

21. На моем рабочем столе обычно порядок.

22. Главное для меня - сделать работу в срок, а качество - как выйдет.

23. Несдержанность и повышенный тон простительны, если отстаиваешь свою правоту.

24. Иногда я говорю вслух не то, что думаю.

25. Принимаю участие в художественной самодеятельности.

26. Я, как правило, затягиваю ответ на полученное письмо.

27. Ухаживаю за животными.

28. У меня постоянно возникают идеи о том, что можно сделать в группе.

29. Занимаясь умственной работой, могу жертвовать развлечениями, отдыхом.

30. Несколько раз в жизни мне пришлось солгать.

31. Вернувшись домой в грязной обуви, я сразу же привожу ее в порядок.

32. В период вынужденной бездеятельности (ожидание чего-либо, болезнь и т. д.) нахожу себе занятие.

33. Если человек со связями, я стараюсь завязать с ним дружбу.

34. Случается, что на занятии я высказываю спорную точку зрения, выражаю расхождение с мнением студентов, преподавателя.

35. Меня волнует игра актеров на сцене.

36. Иногда я только делаю вид, что понимаю студентов, преподавателя.

37. Часто у меня не хватает терпения довести начатое дело до конца.

38. Выполнение общественных обязанностей в группе приносит мне удовлетворение.

39. Уровень моих умственных достижений вполне достаточен.

40. Во время танца для меня главное - просто двигаться.

41. Не откладываю на завтра то, что могу сделать сегодня.

42. Правила поведения в общественных местах я всегда выполняю.

43. На собрании предпочитаю молчать, хотя имею свою точку зрения.

44. Мои интересы требуют терпения, усидчивости.

45. Есть полотна живописи, перед которыми я простоял не одну минуту.

127

46. Занятость общественной, домашней работой, спортом и т. п. неблагоприятно сказывается на моей учебе.

47. Плохо выполненная работа не дает мне спокойно отдыхать.

48. Я всегда радуюсь, получая трудное задание.

49. Ради собственного маленького открытия часами, неделями решаю одну и ту же проблему.

50. Я тщательно слежу за своей внешностью.

51. Ситуация, когда на один день выпадает три практических занятия, не застает меня врасплох, так как подготовку к ним я планирую заранее.

52. Если на воскреснике меня не обеспечили орудиями труда, я использую подручные средства.

53. Если мой товарищ отстает в учебе, работе, нахожу возможность, чтобы помочь ему.

54. Не пропускаю ни одного мероприятия в культурной жизни города.

55. Если передают классическую музыку, а не эстрадную, я выключаю приемник.

56. Часто я убегаю на занятия, не успев позавтракать.

57. Домашний труд меня обременяет.

58. Не выношу критических замечаний.

59. Учебника мне вполне достаточно, чтобы подготовиться к занятию.

60. Я всегда перехожу улицу в положенном месте.

61. Могу пропустить занятие без всяких оснований.

62. Иногда я выбрасываю мелкий мусор из окна.

63. Во время ссоры не выбираю выражений, могу употребить грубое слово.

64. Когда товарищи обмениваются интересной научной информацией, я, как правило, только слушаю.

65. Я собираю пластинки с классической музыкой.

66. В моей жизни были ситуации (моменты), которые мне не хочется вспоминать.

67. Могу несколько часов подряд эффективно заниматься умственной работой.

68. Если отвечающий на занятии не может связать двух слов, мне смешно.

69. Не зная ответа на вопрос, надеюсь на подсказку.

70. Мне нравится гулять с громко включенным магнитофоном, транзистором.

128

71. Если наступила полоса невезения в учебе, у меня пропадает охота заниматься.

72. Я всегда бываю согласен с той оценкой, которую мне дает преподаватель.

73. Постоянно имею какие-нибудь общественные поручения.

74. Я люблю учиться.

75. Собираю книги по искусству, репродукции.

76. Каждую вещь я сразу кладу на место.

77. Выполнение черной работы считаю унижением личности.

78. Могу поддержать разговор на любую тему.

79. На занятии меня так и тянет задать преподавателю вопрос по теме.

80. Всем подаркам предпочитаю цветы.

81. Когда приходится пропускать занятия, мне как-то не по себе.

82. Люблю возиться с растениями.

83. Пожилые люди раздражают меня своей ворчливостью, медлительностью.

84. При любых обстоятельствах предпочитаю работу развлечениям.

85. Красиво сделанная вещь наталкивает меня на создание чего-то подобного.

86. Мой стиль - ликвидировать пробелы в знаниях в период подготовки к экзамену.

87. Люблю оттягивать работу в надежде на то, что мне помогут.

88. Если меня покритикуют, в долгу не останусь.

89. Мне достаточно общего знакомства с явлениями, пусть другие докапываются до их сути.

90. Не успевая выполнить то, что наметил, нахожу себе оправдание.

91. Я прихожу минут за десять до занятий.

92. Люблю длительные перерывы в занятиях, работе.

93. Я соглашусь на бесплатную дополнительную работу после выполнения задания.

94. Жизнь кажется мне серой и скучной.

95. Когда я присутствую на концерте, у меня возникает желание тоже стать исполнителем.

96. Я делаю утреннюю зарядку.

97. Меня тяготит необходимость терять время на неинтересную, хотя и нужную, черновую работу.

98. Уважаю людей, которые могут доставать фирменные вещи.

129

99. Я часто увлекаюсь новым делом, но вскоре остываю.

100. У меня не хватает терпения досмотреть фильм, снятый по произведению классической литературы.

101. Если я основательно готовлюсь к семинару по одному предмету, то остальные практические занятия остаются неподготовленными.

102. Взявшись за работу, делаю ее как можно лучше.

103. Люблю подшутить над отвечающим товарищем.

104. Новую информацию предпочитаю черпать у других людей, а не из книг.

105. Иногда я щелкаю семечки, ем что-нибудь на лекции, в кино, трамвае.

106. Порой я убегаю на занятия, не успев застелить постель.

107. При выполнении хозяйственных дел (во время похода и т. д.) я чувствую себя неуверенно.

108. Если на субботнике не подготовлен фронт работ, я беру это на себя.

109. Храню вырезки, выписки из газет, журналов.

110. Читая книгу, я, как правило, пропускаю описание природы.

111. Общественные поручения выполняю без напоминания.

112. Во время сельскохозяйственных работ думаю об отдыхе, стараясь побыстрее выполнить задание.

113. Если я вижу в аудитории беспорядок (грязная доска, мусор, стулья не на месте и пр.), то тут же устраняю его.

114. Во время подготовки к занятиям товарищи обращаются ко мне с просьбой объяснить непонятное.

115. В свободное время рисую, вышиваю, занимаюсь поделками, играю на музыкальном инструменте.

Обработка результатов

Проставляются плюсы при совпадении ответов со шкалой лжи. (К шкале лжи относятся вопросы, отмеченные заглавной буквой Л.)

Суммируется количество плюсов по шкале лжи: если сумма плюсов равна 8 и более, то анкета не обрабатывается, так как ответы считаются необъективными.

Проставляются баллы за совпадение по шкалам свойств личности.

Суммируется количество баллов по каждой шкале.

Строится профиль по пяти личностным свойствам.

130

Ключ к тесту

Организованность |

Трудолюбие |

Коллективизм |

Любознательность |

Эстетическое развитие |

1- да |

2 - нет |

3 - нет |

4 - да |

5 - да |

6 - да - Л. |

7 - да |

8 - нет |

9 - нет |

10 - да |

11 - нет |

12 - да - Л. |

13 - да |

14 - нет |

15 - да |

16 - нет |

17 - да |

18 - да - Л. |

19 - нет |

20 - нет |

21- да |

22 - нет |

23 - нет |

24 - нет - Л. |

25 - да |

26 - нет |

27 - да |

28 - да |

29 - да |

30 - нет - Л. |

31- да |

32 - да |

33 - нет |

34- да |

35 - да |

36 - нет - Л |

37 - нет |

38 - да |

39 - нет |

40 - нет |

41 - да |

42 - да - Л. |

43 - нет |

44 - да |

45 - да |

46 - нет |

47 - да |

48 - да - Л. |

49 - да |

50 - да |

51 - да |

52 - да |

53 - да |

54 - да - Л. |

55 - нет |

56 - да |

57 - нет |

58 - нет |

59 - нет |

60 - да - Л. |

61 - нет |

62 - нет |

63 - нет |

64 - нет |

65 - да |

66 - нет - Л. |

67 - да |

68 - нет |

69 - нет |

70 - нет |

71- да |

72 - да - Л. |

73 - да |

74 - да |

75 - да |

76 - да |

77 - нет |

78 - да - Л. |

79 - да |

80 - да |

81- да |

82 - да |

83 - нет |

84 - да - Л. |

85 - да |

86 - нет |

87 - нет |

88 - нет |

89 - нет |

90 - нет - Л. |

91- да |

92 - нет |

93 - да |

94 - нет |

95 - да |

96 - да |

97 - нет |

98 - нет |

99 - нет |

100 - нет |

101 - нет |

102 - да |

1 03 - нет |

1 04 - нет |

105 - нет |

106 - нет |

107 - нет |

108 - да |

109 - да |

110 - нет |

111- да |

112 - нет |

113 - да |

114 - да |

115 - да |

Анализ результатов

Сумма плюсов по шкале лжи |

|

Сумма баллов по каждой шкале |

|

Количество баллов |

|

131

Пример профиля по личностным свойствам

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ

Движущие силы психического развития личности.

Развитие сознания и самосознание личности.

Личность и индивидуальность; основные параметры индивидуальных различий личности.

Мотивы как проявление потребностей личности.

Неосознаваемые мотивы поведения личности.

ЛИТЕРАТУРА

Абулъханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. - М., 1980.

Аболин Л. М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. - Казань, 1987.

Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности. - М., 1976.

Асмолов А. Г. Психология личности. - М., 1990.

Водолее А. А, Психология личности. - М., 1988.

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1968.

Братусъ Б. С. Аномалии личности. - М., 1988.

Бругилинский А. В. О соотношении биологического и социального в развитии личности // Теоретические проблемы психологии развития личности. - Л., 1969.

Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. - М., 1990.

Дубинин Н. П., Карпец И. И., Кудрявцев В. И. Генетика, поведение, ответственность. О природе антиобщественных поступков и путях их преодоления.-М., 1989.

Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. - М., 1994.

Ковалев А. Г. Психология личности. - М., 1970.

132

Кон И. С. Постоянство и изменчивость личности // Психологический журнал. - 1987. - № 4.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1982.

Мерлин В. С. Личность как предмет психологического исследования. - Пермь, 1988.

Мясищев В. Н. Личность и неврозы. - Л., I960.

Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. - М., 1982.

Психология индивидуальных различий. Тексты. - М., 1982.

Психология личности. Тексты. - М., 1982.

Психология формирования и развития личности. - М., 1981.

Рейнвалъд Н. И. Психология личности. - М., 1987.

Рубинштейн С. Л. Проблемы обшей психологии. - М., 1973.

Шорохова Е. В. Психологический аспект проблемы личности // Теоретические проблемы психологии личности. - М., 1974.

133

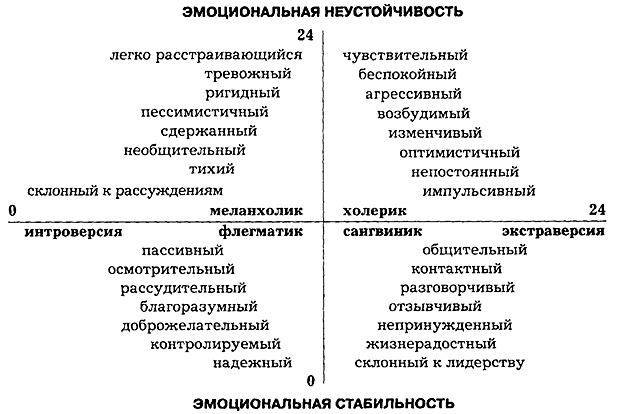

ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА

Краткое содержание темы

Эмоции и чувства - это переживание человеком своего отношения к тому, что он воспринимает или представляет, о чем мыслит или говорит, что он делает, к чему стремится. Субъективно эти отношения переживаются как приятное (удовольствие) или неприятное (неудовольствие).

Источниками эмоций и чувств служат объективно существующие предметы и явления, выполняемая деятельность, изменения, происходящие в нашем организме. В разное время значимость одних и тех же предметов для человека бывает неодинакова. Своеобразие эмоций и чувств определяется потребностями, стремлениями, намерениями человека, особенностями его воли, характера. С изменением мотивов меняется и его отношение к предмету потребности. В этом проявляется личностное отношение человека к действительности.

Понятия "чувства" и "эмоции" означают два разных, хотя и взаимосвязанных, явления эмоциональной сферы личности. Эмоциями считают более простое, непосредственное переживание в данный момент, связанное с удовлетворением или неудовлетворением потребностей (страх, гнев, радость и т. п.). Эмоции, связанные с удовлетворением органических потребностей, имеются и у животных. Но у человека даже эти эмоции несут на себе печать общественного развития. Человек, например, испытывая эмоцию голода, не набрасывается на еду, как только возникает в этом необходимость, а удовлетворяет свои потребности, учитывая уместность и имеющиеся возможности. Он нередко подчиняет и сознательно ущемляет органические потребности ради более высоких, специфически человеческих духовных потребностей. Проявляясь как непосредственные реакции на предметы окружающей обстановки, эмоции связаны с первоначальными впечатлениями. Так, первое впечатление от знакомства с новым человеком носит чисто эмоциональный характер, является непосредственной реакцией на какие-то внешние проявления его потребностей.

134

Чувство - это более сложное, чем эмоции, постоянное, устоявшееся отношение человека (чувство патриотизма, коллективизма, долга и ответственности за порученное дело, совесть, стыд, любовь к труду, гордость). Являясь сложной формой отражения, обобщающей эмоциональное отражение и понятия, чувства свойственны только человеку. Они социально обусловлены. Чувства выражаются в эмоциях, но не беспрерывно, и в данный момент могут не выражаться в каком-либо конкретном переживании.

Общим для эмоций и чувств являются функции, которые они выполняют в жизнедеятельности человека и животных. Так, исследованиями на животных установлено, что эмоции выполняют сигнальную и регулятивную функции. Эти же функции выполняют у человека эмоции и чувства. Сигнальная функция эмоций и чувств связана с тем, что они сопровождаются выразительными движениями: мимический (движения мышц лица), пантомимическими (движения мышц тела, жесты), изменениями голоса, вегетативными изменениями (потоотделение, покраснение или побледнение кожи). Эти проявления эмоций и чувств сигнализируют другим людям о том, какие эмоции и чувства переживает человек.

Регулятивная функция чувств выражается в том, что стойкие переживания направляют наше поведение, поддерживают его, заставляют преодолевать встречающиеся на пути препятствия. Регулятивные механизмы эмоций снимают избыток эмоционального возбуждения. Когда эмоции достигают крайнего напряжения, происходит их трансформация в такие процессы, как секреция слезной жидкости, сокращение мимической и дыхательной мускулатуры. Плач обычно продолжается не более 15 минут. Этого времени бывает вполне достаточно, чтобы разрядить избыток напряжения. Вслед за этим человек испытывает некоторое расслабление, легкую оглушенность, отупение, что в целом воспринимается как облегчение.

Следует, однако, помнить, что с жизненным опытом люди, как правило, приобретают определенные умения управлять внешними проявлениями эмоций. Нередко под приподнятой веселостью маскируется смущение, растерянность, а за видимым спокойствием скрывается неудовольствие. Поэтому для распознавания эмоций, действительно переживаемых человеком в данный момент, необходимо наблюдать за проявлениями эмоций в различных ситуациях.

Как любое психологические явление, эмоции и чувства имеют качественные характеристики, отличающие их от других психических

135

явлений. Здесь выделяют такие характеристики: фазность, полярность, выражение отношения личности к объекту ее чувств.

Фазностъ характеризует эмоции и чувства с процессуальной стороны. Прежде всего это проявляется в нарастающем напряжении и сменяющем его разрешении. Напряжение может нарастать в зависимости от изменений во внешних обстоятельствах. Ожидание каких-либо событий, в которых человеку придется действовать решительно и самостоятельно, способствует быстрому нарастанию напряжения. В зависимости от содержания деятельности и обстоятельств, при которых она совершается, от индивидуальных особенностей личности напряжение может переживаться как активное состояние, тонизирующее деятельность, а может выступать в скованности действий, мыслей, поступков человека. Вслед за напряжением наступает разрешение, переживаемое человеком как облегчение или полная обессиленность.

Полярность - это противоположность переживаемых чувств. Например, для чувства радости полярным будет печаль, для удовольствия - страдание, для любви - ненависть.

Такое качество, как выражение отношения к объекту проявляется в положительном, отрицательном или неопределенном (ориентированном) переживании. Если потребность удовлетворяется или есть надежда на ее удовлетворение, то возникает положительное эмоциональное переживание. Если же что-то препятствует удовлетворению потребностей или осознается невозможность ее удовлетворения, то складывается отрицательное эмоциональное отношение к препятствующим факторам. Неопределенное (ориентированное) эмоциональное переживание возникает в новой, незнакомой ситуации, при отсутствии опыта в отношениях с окружающим миром или при знакомстве с незнакомыми предметами деятельности. Это состояние не является длительным или устойчивым. Оно снимается изменением ситуации, переходя в положительную или отрицательную эмоцию.

В зависимости от того, какое состояние - активное или пассивное - вызывают эмоции, повышают или уменьшают они жизнедеятельность человека, различают стенические (от греческого слова "стенос" - сила) и астенические ("астенос" - слабость, бессилие) эмоции. Стенические эмоции повышают активность, энергию и вызывают подъем, возбуждение и бодрость. К ним относятся радость, боевое возбуждение, гнев, ненависть и т. д. Астенические эмоции (печаль, тоска, уныние, подавленность) уменьшают активность, энергию человека, уменьшают жизнедеятельность. Индивидуальные

136

различия в проявлении эмоций в значительной степени зависят от волевых качеств человека. Волевой человек всегда стремится овладеть своими эмоциями, не расслабляться под их влиянием.