- •3.13. Механические характеристики твёрдых электроизоляционных материалов

- •3.14. Тепловые характеристики электроизоляционных материалов.

- •3.15. Вязкость жидких материалов

- •3.16. Смачиваемость, влаго- и водостойкость

- •3.17. Химические характеристики электроизоляционных материалов

- •3.18. Влияние эксплуатационных факторов на качества изоляционных материалов

- •3.19. Требования к электроизоляционным материалам

- •3.20. Газообразные диэлектрики

- •3.21. Жидкие диэлектрики

- •3.22. Твёрдые электроизоляционные материалы

- •3.22.1. Природные электроизоляционные смолы и воскообразные материалы

- •3.22.2. Синтетические высокомолекулярные соединения

- •3.22.3. Полимеризационные синтетические диэлектрики

- •3.22.4 Поликонденсационные синтетические диэлектрики

- •3.22.5. Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики

- •3.22.6. Электроизоляционные лаки и эмали

- •3.22.7. Компаунды

- •3.22.8. Волокнистые материалы

- •3.22.9. Пропитанные волокнистые материалы

- •3.22.10. Пластические массы

- •Основные характеристики термопластичных полимеров

- •3.22.11. Плёночные материалы

- •3.22.12. Резины

- •3.22.13. Керамические материалы

- •3.22.14. Стёкла и ситаллы

- •3.22.15. Минеральные диэлектрики

- •3.22.16. Слюда и слюдяные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4. Проводниковые изделия

- •4.1. Провода

- •4.2. Кабели

- •Глава 5. Полупроводниковые материалы

- •5.1. Полупроводники

- •5.2. Очистка полупроводников методом зонной плавки

- •5.3. Влияние внешних воздействий на проводимость полупроводников

- •5.4. Собственная электронная и дырочная проводимость полупроводников

- •5.5. Примесная проводимость полупроводников

- •5.6. Электронно-дырочный переход

- •5.7. Полупроводниковые диоды

- •5.8. Использование полупроводниковых приборов

- •Глава 6. Магнитные материалы

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Магнитострикция магнитных материалов

- •6.3. Основные характеристики магнитных материалов

- •6.4. Потери энергии при перемагничивании

- •6.5. Классификация ферромагнитных материалов.

- •6.6. Магнитомягкие материалы

- •6.7. Магнитотвёрдые материалы

- •6.8. Ферриты

- •Литература.

3.15. Вязкость жидких материалов

Вязкость проявляется в противодействии внешним силам, вызывающим течение газов или жидкостей, и характеризует внутреннее трение при взаимном перемещении частиц среды. Вязкость оценивают динамической (Па·с ), кинематической (м2/с) или условной вязкостью (ОЭ). Для измерения вязкости используют вискозиметры.

Динамическую вязкость жидкости определяют при помощи шарикового вискозиметра [3, 5]. Вискозиметр — прозрачный сосуд — заполняют испытуемой жидкостью, в которую роняют шарик. Скорость погружения шарика зависит, кроме прочих параметров, и от динамической вязкости жидкости (3.36).

= [ 2g ( – ж ) r2] / 9 , (3.36)

где — скорость погружения шарика, определяемая по времени погружения шарика на определённую глубину, м/с ;

g — ускорение свободного падения, м/с2 ;

и ж — плотности материалов шарика и жидкости , кг/м3 ;

r — радиус шарика , м ;

— динамическая вязкость жидкости , Па·с .

Для непрерывного измерения динамической вязкости жидкости в потоке используют ультразвуковой вискозиметр (рис. 3.42) [3, 5], действие которого основано на зависимости времени затухания колебаний стержня, помещённого в жидкость, от её вязкости.

Датчик

вискозиметра, представляющий

электромагнитную катушку 1 с сердечником

2 из магнитострикционного материала

(см. раздел 6.2), нижний конец которого

опущен в трубопровод с и

Рис.

3.42. Ультразвуковой вискозиметр: 1

— датчик вискозиметра; 2 —

магнитострикционный сердечник; 3 —

поток испытуемой жидкости; 4 —

трубопровод; 5 — измерительный блок

Ультразвуковой вискозиметр позволяет непрерывно дистанционно измерять и регистрировать вязкость жидкости в трубопроводе.

Кинематическая вязкость — отношение динамической вязкости жидкости к её плотности. Кинематическую вязкость определяют капиллярным вискозиметром [3, 5], измеряя время t (с) снижения уровня жидкости в верхнем сосуде при перетекании её по калиброванному капилляру в нижний сосуд.

= t с g k / 980,7 , м2/с , (3.37)

где — кинематическая вязкость, м2/с ;

с — постоянная вискозиметра ;

g — ускорение свободного падения на широте измерения вязкости, м/с2 ;

k — коэффициент учёта изменения объёма жидкости при температуре, отличной от 20 ОС.

Кинематическую вязкость измеряют и в стоксах (Ст): 1 Ст = 10–4 м2/с.

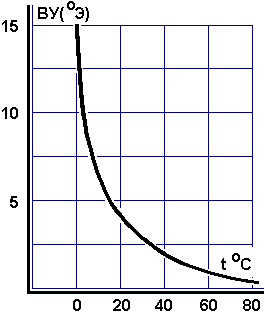

Условную вязкость жидкости измеряют вискозиметром [3, 5], названным именем его изобретателя — химика Карла Энглера (1842–1925 гг.). Испытуемая жидкость стекает из сосуда вискозиметра через калиброванный канал в мерную склянку. По времени tЖ истечения 200 мл жидкости судят о её вязкости. Время истечения из вискозиметра такого же объёма дистиллированной воды при 20 ОС называется постоянной вискозиметра tВ .

Условная вязкость определяется отношением времени истечения испытуемой жидкости к постоянной вискозиметра (3.38).

ВУ = tЖ / tВ , ОЭ . (3.38)

Условная вязкость связана с кинематической эмпирическим выражением

ВУ = ·0,135·10–6 , где — кинематическая вязкость в м2/с .

Вязкость — важная характеристика, позволяющая оценить эксплуатационные качества жидкости. При высокой вязкости жидкость малоподвижна, при малой — более текуча.

Ж идкие

диэлектрики часто используют для

пропитки твёрдых волокнистых изоляционных

материалов, как дугогасящую и охлаждающую

среду. В силовых трансформаторах

заполняющее их масло пропитывает

изоляцию обмоток и повышает её

электрическую прочность. Масло, охлаждая

обмотки трансформатора, нагревается

от них, а затем, остудившись в трубчатом

теплообменнике, вновь поступает в бак

трансформатора.

идкие

диэлектрики часто используют для

пропитки твёрдых волокнистых изоляционных

материалов, как дугогасящую и охлаждающую

среду. В силовых трансформаторах

заполняющее их масло пропитывает

изоляцию обмоток и повышает её

электрическую прочность. Масло, охлаждая

обмотки трансформатора, нагревается

от них, а затем, остудившись в трубчатом

теплообменнике, вновь поступает в бак

трансформатора.

От вязкости жидких изоляционных материалов в значительной мере зависят их пропитывающие и охлаждающие качества.

В

Рис.

3.43. Влияние температуры масла на его

вязкость