- •Экономика отрасли

- •Характеристика основных рыночных структур

- •Тема 1. Концентрация рынка и рыночная власть

- •Эластичности спроса;

- •Концентрации рынка;

- •Режима сговора.

- •Тема 2. Фирма и ее поведение

- •Тема 3. Границы фирмы.

- •Просуммируем последствия вертикальной интеграции для экономики в целом. Вертикальная интеграция:

- •Тема 4. Монополия и потери общества.

- •Тема 5. Олигополия

- •Олигопольное поведение в отсутствии сговора

- •Модель «следовать за лидером» Штаккельберга

- •Модель «доминирующей фирмы» Форхаймера

- •Олигопольное поведение в условиях открытых и тайных соглашений

- •Тема 6. Вход, его предоставление и выход.

- •Положительная отдача от масштаба и минимально эффективный выпуск

- •Вертикальная интеграция

- •Диверсификация деятельности фирмы

- •4. Дифференциация продукта

- •5. Эластичность и темпы роста спроса

- •6. Иностранная конкуренция

- •7. Институциональные барьеры

- •Тема 7. Дифференциация товара как фактор конкуренции

- •Тема 8. Ценовая дискриминация

- •Тема 9. Развитие отраслей и эффективность функционирования экономики

Характеристика основных рыночных структур

Критерии, определяющие структуру рынка

|

Совершенная конкуренция

|

Монополия

|

Монополистическая конкуренция

|

Олигополия

|

Степень влияния продавцов на установление рыночной цены

|

Продавцы не оказывают никакого влияния на установление рыночной цены

|

Цену устанавливает продавец

|

Продавцы оказывают влияние на установление рыночной цены

|

Продавцы имеют возможность воздействовать на установление рыночной цены

|

Наличие стратегического взаимодействия продавцов на рынке

|

Нет стратегического взаимодействия продавцов на рынке

|

Не предполагается стратегическое взаимодействие одного продавца на рынке

|

Нет стратегического взаимодействия продавцов на рынке

|

Существует стратегическое взаимодействие продавцов на рынке

|

Условия входа на рынок

|

Вход свободен

|

Вход полностью блокирован

|

Вход свободен

|

Вход может быть блокирован или свободен

|

Степень влияния покупателей на установление рыночной цены

|

Покупатели не оказывают никакого влияния на установление рыночной цены

|

Покупатели не оказывают никакого влияния на установление рыночной цены

|

Покупатели не оказывают никакого влияния на установление рыночной цены

|

Покупатели не оказывают никакого влияния на установление рыночной цены

|

Параметры структуры рынка

|

Совершенная конкуренция

|

Монополия

|

Монополистическая конкуренция

|

Олигополия

|

Численность покупателей на рынке и их дифференциация по объему покупки

|

Большое число покупателей, объем покупок каждого из которых мал по отношению к размеру рынка

|

Большое число покупателей, объем покупок каждого из которых мал по отношению к размеру рынка

|

Большое число покупателей, объем покупок каждого из которых мал по отношению к размеру рынка

|

Большое число покупателей, объем покупок каждого из которых мал по отношению к размеру рынка

|

Численность продавцов на рынке и их дифференциация по объему продаж

|

Большое число продавцов, объем продаж каждого из которых мал по отношению к размеру рынка

|

Один продавец на рынке

|

Большое число продавцов, объем продаж каждого из которых мал по отношению к размеру рынка

|

Несколько продавцов на рынке, объем продаж каждого из которых достаточно велик по отношению к размеру рынка

|

Характеристика товара

|

Продукты различных продавцов однородны

|

Не существует близких продуктов — заменителей товара

|

Продукты различных продавцов неоднородны (дифференциация продукта)

|

Продукты различных продавцов могут быть однородны и неоднородны

|

Барьеры входа на рынок

|

Барьеры входа не существуют

|

Технологические или другие барьеры полностью блокируют вход

|

Барьеры входа не существуют

|

Технологические или другие барьеры входа возможны, но не обязательны

|

Факторы отраслевой политики государства - мероприятия, предпринимаемые правительством для регулирования структуры отрасли. К ним относятся: антимонопольное законодательство и государственное регулирование (налогообложение, регулирование инвестиционной деятельности, регулирование занятости, макроэкономическая политика, включающая стабилизационную, антиинфляционную, кредитно-денежную политику).

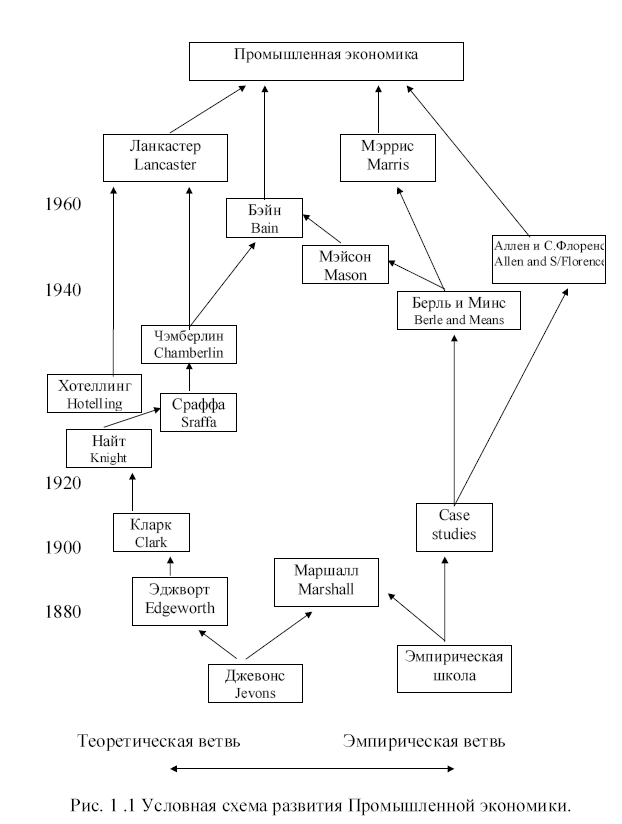

История развития Промышленной экономики (Теории отраслевых рынков).

Появление и развитие специального направлений Industrial economics (Industrial Organization) традиционно связывается с последними 40 годами нынешнего столетия, хотя, естественно интерес к экономическому поведению фирм и развитию отраслей наблюдался значительно раньше.

Само понятие «Industrial Organization» появилось в 1879 г. как заголовок книги «Экономика промышленности» Альфреда Маршала и его жены Мэри Пэлей. В качестве названия обособившейся области экономической науки и учебной дисциплины оно было принято Американской экономической ассоциацией в 1941 г.

На рис. 1.1 представлена условная схема развития «Промышленной экономики», показывающая основные ее направления и истоки их возникновения. Конечно, эта схема очень условна, но она отражает, какие разделы экономической теории оказали влияние на рассматриваемое направление.

В развитии Промышленной экономики прослеживаются 2 линии: первая - эмпирическая, отражающая наблюдения за развитием и реальным поведением фирм, обобщающая практический опыт, и вторая – теоретическая, связанная с теорией фирмы, одной из главных предпосылок которой является гипотеза максимизации прибыли как основная целевая установка фирмы.

Особенно четко эти направления можно разделить, начиная с 20-х годов XX в.

В рамках эмпирической школы акцент сделан на признание важности факта уникальности каждой фирмы, продуктов, выпускаемых ею, ситуаций, факторов, влияющих на ее поведение.

Исследователи эмпирической школы изучали историю и развитие отдельных фирм и отраслей, структуру и поведение одной или более отраслей в основном на описательном уровне. Охватывались различные аспекты промышленной организации, организационные структуры бизнеса, историю разработки продукции фирмы, активность фирм в области слияния и поглощения, инвестиционную политику и политику в области занятости, проведение исследований и организацию рекламы, финансирования фирм и т.д. Подход был действительно эмпирический, при этом важными факторами, определяющим направления промышленной конкуренции, были различия между реально существующими фирмами (т.е. упор делался на уникальность фирм, продуктов). На первых этапах в этих исследованиях было сравнительно мало систематизации и обобщений. Только значительно позднее, в частности в работах Сарджента Флоренса и Алена, данный подход был систематизирован с точки зрения обзора характеристик для получения более ясной картины развития и поведения основных секторов экономики.

Представители теоретического направления (Джевонс, Эджуорт, Кларк и др.) исследовали влияние цен и объемов выпуска на эффективность, размещение ресурсов, анализировали различные рыночные структуры и их воздействие на экономическое благосостояние. Исследователи данного направления использовали дедуктивный подход и очень мало опирались на эмпирические данные. Работы последователей теоретического направления связаны с исследованиями в области рынка совершенной конкуренции. Так, в частности, в работах Джевонса и Эджуорта основной упор сделан на установление условий, обеспечивающих равенство цены и затрат на единицу продукции. Работы последователей Джевонса и Эджуорта (Кларк, Найт) были связаны с поиском условий, исключающих сверхприбыли фирм при минимальных средних затратах.

Постепенно с развитием исследований в области монополистической конкуренции (здесь следует особенно выделить работы Срафа, Чемберлина, Робинсон) два основных направления стали сближаться, вследствие чего несовершенную конкуренцию перестали считать досадным, а главное неудобным для теоретического анализа отклонением от конкурентного идеала.

Чемберлин в своих работах делал акцент на том, что ни модель совершенной конкуренции, ни модель монополии не связаны с реальным миром, в котором фирмы конкурируют, при этом производят различную продукцию (монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта). Дифференцированные продукты – это неоднородные продукты, т.е. одинаковые по сути, но несколько отличающиеся по внешнему виду, по консистенции, качеству и т.п.

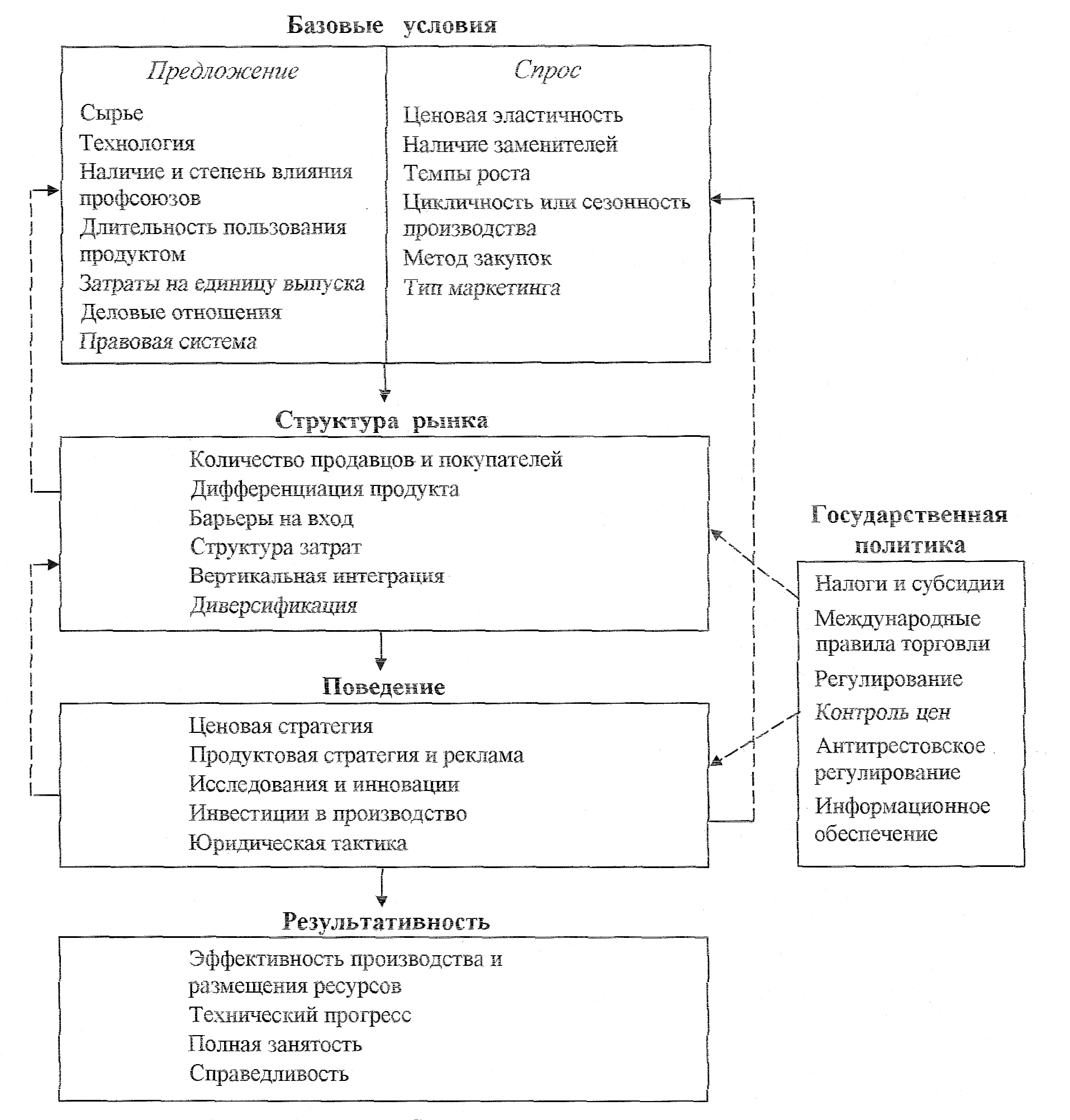

В 30-е годы Э.С.Мэйсон из Гарварда предложил классическую парадигму "Структура-Поведение-Результат" (Structure-Conduct- Performance), которая была дополнена впоследствии Бэйном и получила название основной парадигмы Промышленной экономики. Эта схема удачно отражает взаимосвязи основных традиционных разделов курса «Промышленная экономика». В ее основе лежат эмпирические наблюдения и выявления зависимостей (регрессии) типа:

Пi = f (СRi, ВЕi), где:

Пi - прибыль фирм в i-ой отрасли (рентабельность фирмы).

СRi - уровень концентрации i-ой отрасли (показатель, предназначенный для оценки того, насколько отрасль является неконкурентной).

ВЕi - барьеры па пути вхождения в i-ую отрасль (переменные, определяющие трудность вхождения в отрасль). (Примечание: в регрессию могли быть введены и другие переменные).

Если не учитывать множество вопросов, связанных с измерениями, то такие регрессии дают полезную информацию, позволяющую интерпретировать различные зависимости. Однако эти зависимости должны интерпретироваться как корреляции или как «описательная статистика», но не как причинные отношения. (Пример. Как интерпретировать регрессию, показывающую, что норма прибыли в отрасли растет по мере по мере увеличения в ней концентрации? Она могла бы означать, что в отраслях с довольно высокой степенью концентрации существует рыночная власть и эффективность таких отраслей не оптимальна. Но такая регрессия практически ничего не говорит о причинах концентрации или рыночной власти не объясняет возможности и способы повышения рыночной эффективности, например, в результате вмешательства государства).

С течением времени регрессии обросли большим количеством неформальных интерпретаций.

В 60-е – 70-е гг. XX века появилась конкурирующая с «гарвардской» парадигмой «чикагская» парадигма. Основоположниками этой парадигмы явились Джордж Стиглер, Аарон Директор и Г. Демзец.

«Чикагская» парадигма (парадигма анализа поведения фирм на рынке) – теория цен – исследует проблему экономического выбора, с которым сталкиваются производящие и потребляющие экономические агенты. Отправной точкой анализа в данном случае служат не объективные характеристики отраслей, а закономерности принятия оптимизационных решений.

Джордж Стиглер один из первых применил микроэкономическую теорию к анализу рынков. Он считал, что микроэкономическая теория, используя эмпирические данные о рынках, должна ответить на вопросы относительно причин и последствий государственной промышленной политики.

Однако еще в начале 70-х годов стало ясно, что во многих случаях данная теория была скорее способом толкования статистических результатов, а не точным и систематическим исследованием.

С 1970 – х годов XX века в результате сближения гарвардской и чикагской парадигм появляется новая теория организации промышленности.

Со структуры рынка в новой теории акцент смещен на поведение фирм, обладающих в той или иной степени рыночной властью, а их поведение (взаимодействие) изучается с помощью инструментария теории бескоалиционных игр.

В новой теории преобладает теоретико-игровой аспект принимаемых фирмами решений, что и является главным отличием от прежних теорий (парадигма «структура-поведение-результат», «чикагская» парадигма»).

Теория игр (в теории организации отраслевых рынков) изучает стратегическое взаимодействие игроков, в роли которых могут выступать фирмы.

Позднее (80-е годы XX в.) новая теория объединила в себе такие подходы, как концепция трансакционных затрат (Р. Коуз, О. Уильямсон) и теория (квазиконкурентных) состязательных рынков (У. Баумоль, Панзар).

Трансакционные затраты – затраты, связанные с заключением контрактов и с обеспечением их соответствующего выполнения. На их основании объясняются различия в структуре отрасли, поведении фирм и функционировании рынков.

Теория состязательных рынков исследует влияние барьеров входа на поведение фирм в отрасли. Основным положением этой теории является то, что отрасль даже с небольшим числом фирм также может быть конкурентной, если существует угроза входа в отрасль новых фирм. (Рынки, на которых действует несколько фирм, но существует реальная угроза входа потенциальных конкурентов, называются квазиконкурентными).

Подходы к изучению отраслевой организации экономики

«Гарвардская» парадигма»

В мировой экономической науке существует два подхода к изучению отраслевой организации экономики: подход с точки зрения парадигмы «структура-поведение-результат» и подход с точки зрения теории цен.

Родоначальниками первой концепции «structure-conduct-performance», сформировавшейся в 30-50-е годы, считаются Эдвард Мэйсон (Mason E.) и Джо Бэйн (Bain J.)

Фундаментальным положением этой теории являлось стремление фирм к достижению эффективной результативности, которое само по себе многомерно. Результативность предполагает достижение, по крайней мере, следующих целей, порядок перечисления которых необязательно совпадает с их важностью:

а. Решения о том, что, сколько и как производить, должны быть эффективны в двух отношениях: ограниченные ресурсы не должны расточаться, решения, что и сколько производить, должны соответствовать количественно и качественно требованиям потребителей.

б. Деятельность производителей должна быть прогрессивной, они должны использовать преимущества науки и техники для увеличения выпуска продукции на единицу затрат и обеспечивать потребителей наилучшими новыми продуктами. При этом также должен поддерживаться долгосрочный рост реальных доходов на душу населения.

в. Деятельность производителей должна способствовать полному использованию ресурсов, особенно трудовых. Либо по крайней мере не препятствовать использованию для этих целей макроэкономических инструментов.

г. Распределение дохода должно быть справедливым (equitable). Справедливость чрезвычайно трудно определить. Но она предполагает по крайней мере, что производители не получают доход сверх уровня, необходимого для возмещения затрат по предоставленным услугам. С этой целью связано желание обеспечить разумную стабильность цен, так как неуправляемая инфляция искажает распределение дохода самым нежелательным образом.

Данные цели необязательно должны логически следовать одна за другой. Однако эффективная результативность отрасли означает наиболее полное максимальное достижение всех четырех целей. При этом даже простое измерение степени достижения целей будет нелегким. Существуют относительные показатели, включающие величину предельной доходности, темп изменения часовой производительности труда, индекс уровня цен, уровень разрыва между реальными и минимально возможными затратами на единицу продукции и колебания уровня занятости в течение цикла деловой активности..

Согласно парадигме «Структура-поведение-результат» результативность отдельных отраслей или рынков зависит от поведения фирм, в таких вопросах как ценовая политика и практика, открытые и тайные соглашения между фирмами, продуктовая и рекламная стратегии, затраты на исследования и разработки, инвестиции в производственное оборудование и т.д. Поведение в свою очередь зависит от структуры соответствующего рынка, характеризующейся численностью и распределением продавцов и покупателей, уровнем дифференциации продута, наличием или отсутствием барьеров входа новых фирм, уровнем вертикальной интеграции фирм, начиная от производства сырья до розничной торговли, и степенью диверсификации производства фирмы.

На структуру рынка в свою очередь воздействует множество базовых условий. Например, со стороны предложения базовые структуроопределяющие условия включают размещение и собственность на основные виды сырья; характер соответствующей технологии (например, дискретный или непрерывный характер производства, высокая или низкая эластичность замещения факторов производства); вовлеченность рабочей силы в профсоюзное движение, длительность использования продукта, временные характеристики производства (например, производятся ли товары по заказу или поставляются со склада); затраты на единицу выпуска и т.д. Перечень наиболее важных базовых условий со стороны спроса должен по крайней мере включать ценовую эластичность спроса при различных ценах, доступность товаров-заменителей и перекрестную эластичность спроса на них, темпы роста и временные колебания спроса, метод осуществления покупок покупателями (например, по данному прейскуранту, путем закрытого аукциона или путем открытого торга) и рыночные характеристики продукта (например, дорогие, престижные товары, дешевые бытовые мелочи повседневного спроса или крупные товары длительного пользования). К другим базовым условиям можно отнести законодательную среду, в которой функционируют отрасли.

Таким образом, как показано на рис. 1.2, в основу «гарвардской парадигмы» положено изучение причинных связей, ведущих от структуры рынка и/или базовых условий к поведению фирм и к результату поведения фирм на рынке.

Э. Мейсон и Дж. Бэйн ставили основной задачей – найти объяснения, позволяющие предсказать параметры итоговой результативности рынка после анализа его структуры, базовых условий и поведения фирм. (Пример. Современные технологии требуют капиталоемких производственных процессов, которые предполагают в краткосрочном плане высокие постоянные и низкие переменные издержки в структуре затрат. Это провоцирует агрессивную ценовую стратегию, даже в отраслях с небольшим числом продавцов, когда спрос неэластичен по цене, но цикличен, что в свою очередь серьезно влияет на уровень предельной нормы доходности и другие показатели результативности).

Конечно, не все причинные связи соединяют базовые условия и структуры с результативностью рынка. Кроме того, существуют также важные эффекты обратных связей (прерывистые стрелки на рис. 1.2). Например, энергичные НИОКР могут изменить отраслевую технологию, а следовательно, и уровень издержек и/или степень физической дифференциации продукта. Ценовая политика продавцов может поощрять вход фирм на рынок или выход с него, трансформируя, таким образом, параметры структуры рынка. В этом смысле параметры, как базовых условий, так и рыночной структуры являются эндогенными, т.е. определяются всей системой отношений, а не устанавливаются внешними силами. Согласно некоторым концепциям, связи, идущие от структуры к поведению и результативности, оказываются настолько слабыми, а обратные связи, влияющие на структуру, настолько сильными, что возникают сомнения в достоверности выводов структурно-поведенческо-результативной парадигмы. Аргументы в пользу этого подхода будут приведены далее. Даже если данной парадигме будет вынесен относительно пессимистический приговор, она все равно полезна в качестве некоего инструмента для построения действенной теории на основе имеющихся фактов.

Концепция «структура – поведение – результативность» служит точкой отсчета развития теории и удобным введением к ее изложению. Почему? Концепция «структура – поведение – результативность» отводит поведению фирм относительно пассивную роль. Они принимают условия игры, сформировавшиеся под действием факторов, находящихся в основном вне их контроля (заданных экзогенно). Фирмы только приспосабливаются к этим условиям в рамках большей или меньшей свободы действий. Пример. Для отрасли, в которой технологические условия определяют снижение средних издержек производства по мере того, как увеличивается выпуск, будет характерно преобладание только одной фирмы или, возможно, меньшего числа фирм. Эта фирма, максимизируя прибыль, будет использовать методы монопольного ценообразования. Рыночная цена, в свою очередь, будет тем меньше, чем менее эластичен отраслевой спрос.

Таким образом, парадигма «базовые условия—структура рынка—поведение—результативность» будет обеспечивать как предмет, так и контраргументы для последующего анализа.

Рис. 1.2 Парадигма «Структура-поведение-результативность»