- •Экономика отрасли

- •Характеристика основных рыночных структур

- •Тема 1. Концентрация рынка и рыночная власть

- •Эластичности спроса;

- •Концентрации рынка;

- •Режима сговора.

- •Тема 2. Фирма и ее поведение

- •Тема 3. Границы фирмы.

- •Просуммируем последствия вертикальной интеграции для экономики в целом. Вертикальная интеграция:

- •Тема 4. Монополия и потери общества.

- •Тема 5. Олигополия

- •Олигопольное поведение в отсутствии сговора

- •Модель «следовать за лидером» Штаккельберга

- •Модель «доминирующей фирмы» Форхаймера

- •Олигопольное поведение в условиях открытых и тайных соглашений

- •Тема 6. Вход, его предоставление и выход.

- •Положительная отдача от масштаба и минимально эффективный выпуск

- •Вертикальная интеграция

- •Диверсификация деятельности фирмы

- •4. Дифференциация продукта

- •5. Эластичность и темпы роста спроса

- •6. Иностранная конкуренция

- •7. Институциональные барьеры

- •Тема 7. Дифференциация товара как фактор конкуренции

- •Тема 8. Ценовая дискриминация

- •Тема 9. Развитие отраслей и эффективность функционирования экономики

Тема 9. Развитие отраслей и эффективность функционирования экономики

Структура рынка и стимулы для НИОКР

Рыночная власть означает низкую эффективность распределения ресурсов. В этом смысле оптимальной можно назвать такую структуру рынка, при которой величина рыночной власти снижается до минимума, - совершенная конкуренция (или, в отсутствие совершенной конкуренции, государственное регулирование, уменьшающее рыночную власть).

Если же принимать во внимание технический прогресс, то вопрос стоит несколько иначе. Какая структура рынка лучше всего стимулирует инвестиции в НИОКР? Или, другими словами, когда фирмы вкладывают больше средств в НИОКР: на раздробленных рынках, где каждая фирма относительно мала, а конкуренция на товарном рынке очень острая, либо же на рынках с небольшим количеством фирм, обладающих внушительной рыночной властью? В классическом эссе Йозеф Шумпетер заявляет следующее:

Когда мы начинаем вникать в детали и исследовать отдельные предметы, е которых наиболее явственно прослеживается прогресс, мы выходим не на фирмы, работающие в условиях относительно свободной конкуренции, а как раз на крупные концерны.

Далее, он добавляет:

Совершенная конкуренция не только невозможна, она еще и не оптимальна: ее никак нельзя назвать моделью с идеальной эффективностью.

Тем

не менее, можно привести доводы и в

пользу того, что как раз на конкурентных

рынках у каждой фирмы вырабатывается

наиболее сильная мотивация заниматься

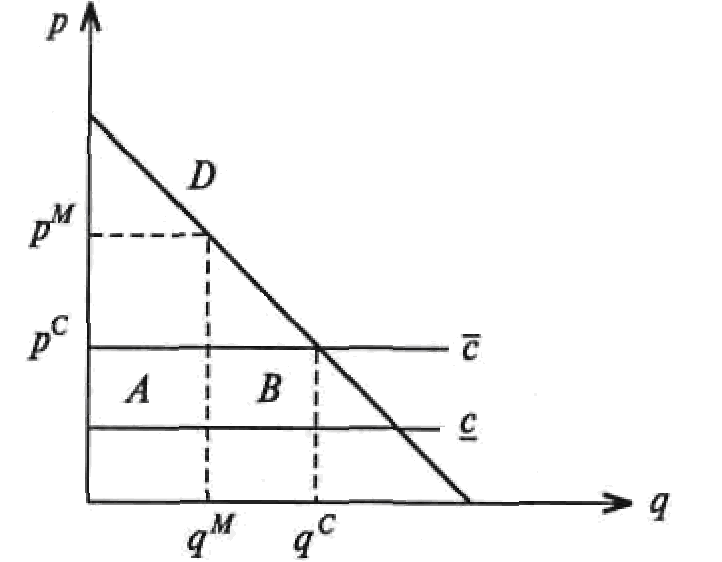

НИОКР. Рассмотрим пример технологического

нововведения, позволяющего фирме

сократить предельные издержки с

![]() до с.

Монополисту такая инновация приносит

примерно qM

(монопольный

объем производства)(

-

с),

в

результате экономии на издержках. На

рис. 32 это

передается площадью А.

Теперь

рассмотрим конкурентный ценообразующий

рынок со множеством фирм, несущих при

производстве предельные издержки

.

В

исходной ситуации, до нововведения,

каждая фирма не извлекает прибыли.

Снизив издержки до с,

фирма, использовавшая нововведение,

может установить цену чуть ниже

и,

таким образом, захватить весь рынок (ни

одна другая фирма не захочет приравнивать

свою цену к этой цене, поскольку предельные

издержки ее превысят). В этих условиях

прибыль фирмы-новатора составляет qc(

-

с)

и передастся площадью А

+ В на

рис. 9.1.

Поскольку

изначально прибыль была равна нулю, мы

приходим к выводу, что А

+ В есть

прибыль от нововведения (вследствие

сокращения издержек) и она больше, чем

монопольная.

до с.

Монополисту такая инновация приносит

примерно qM

(монопольный

объем производства)(

-

с),

в

результате экономии на издержках. На

рис. 32 это

передается площадью А.

Теперь

рассмотрим конкурентный ценообразующий

рынок со множеством фирм, несущих при

производстве предельные издержки

.

В

исходной ситуации, до нововведения,

каждая фирма не извлекает прибыли.

Снизив издержки до с,

фирма, использовавшая нововведение,

может установить цену чуть ниже

и,

таким образом, захватить весь рынок (ни

одна другая фирма не захочет приравнивать

свою цену к этой цене, поскольку предельные

издержки ее превысят). В этих условиях

прибыль фирмы-новатора составляет qc(

-

с)

и передастся площадью А

+ В на

рис. 9.1.

Поскольку

изначально прибыль была равна нулю, мы

приходим к выводу, что А

+ В есть

прибыль от нововведения (вследствие

сокращения издержек) и она больше, чем

монопольная.

Рис. 9.1. Выгоды от снижения издержек при монополии и при конкуренции

Другими словами, важным отличием монополии от конкуренции является то, что в первом случае необходимо учитывать «антистимулы монополиста, имеющего монопольную прибыль перед внедрением нововведения», в то время как в условиях конкуренции такой предварительной прибыли не существует Это явление называется также эффектом возмещения. По большому счету эффект возмещения означает, что фирмы с сильной рыночной властью имеют слабые стимулы для нововведений, поскольку им есть что терять, в отличие от фирм с небольшой рыночной властью, которые либо мало, либо ничего не теряют при внедрении новой технологии. (Например, Министерство юстиции США подало в суд на две крупнейшие в Соединенных Штатах сети кредитных карточек Visa и MasterCard, обвинив их в подавлении конкуренции (Visa и MasterCard находятся в совместной собственности). По мнению главы антимонопольного управления Министерства юстиции Джоэля Кляйна, тяжба может в конце концов привести к снижению ставки процента; если удастся лишить Visa и MasterCard монопольной власти, могут появиться конкурентные стимулы для разработки новых продуктов и услуг. В этой аргументации заложена мысль о том, что рыночная власть ослабляет мотивацию внедрения новых технологических разработок.)

Существует ли между двумя точками зрения – гипотезой Шумпетера и эффектом возмещения – какое-либо противоречие? Совсем не обязательно. Мнение о том, что крупные фирмы служат основной движущей силой НИОКР и технологического прогресса, основывается главным образом на том наблюдении, что они располагают большими ресурсами для инвестиций в отличие от малых. Но почему это так важно, спросят другие. Ведь если внедрение новых технологий приносит малым фирмам существенные выгоды, почему бы им не взять ссуду для инвестирования НИОКР? Ответ на вопрос кроется в несовершенстве рынка ссудного капитала, особенно при выделении ссуд на НИОКР. Допустим, что у малой фирмы родилась потрясающая идея, но нет средств для ее воплощения, а вот у венчурного капиталиста имеются средства для финансирования идей, но сами идеи отсутствуют. Может показаться, что в этом случае спрос и предложение придут в идеальное равновесие. Однако сложность в том, что, для того чтобы убедить венчурного капиталиста в состоятельности идеи, необходимо ее раскрыть, при этом существует риск потерять идею, так и не добившись финансирования. Эту проблему можно решить, заключив соглашение о неразглашении, но это редко проходит в случае венчурных капиталистов. Подписывая соглашение о неразглашении, капиталист обязуется не разглашать и не использовать в своих целях информацию, полученную от инициатора подписания. Однако мало кто из венчурных капиталистов охотно подписывает такие соглашения. Они утверждают, что через них каждую неделю проходит множество схожих идей, и они не могут замыкаться на одной из них. Поэтому до сих пор проблема остается нерешенной. По сути, эта проблема одна из причин, почему крупная доля общей суммы капиталовложений в НИОКР приходится на самофинансирование. Это также косвенно объясняет, почему больше всех средств на НИОКР расходуют крупные компании. Кроме того, преимущества крупных фирм в НИОКР объясняются эффектом масштаба производства и эффектом разнообразия. Крупным фирмам также гораздо проще распределить риски, связанные с НИОКР.

Напротив, идея, что следовало бы ожидать большего объема НИОКР в более конкурентных отраслях, основывается на стимулах инвестировать в НИОКР, а не возможности этого. Фирма, обладающая рыночной властью, увеличивает свою прибыль благодаря нововведениям. Фирма, которая не имеет рыночной власти, переходит из ситуации с нулевой прибылью в ситуацию с положительной прибылью. Даже если положительная прибыль в этом случае ниже монопольной, она наверняка продолжит возрастать, а с точки зрения мотивации именно росту придается особое значение.

Кроме того, отметим, что модель, представленная на рис. 9.1, не полностью соответствует посылкам модели совершенной конкуренции. Мы исходили из того, что внедрение нововведения снижает издержки, позволяя новатору вытеснить конкурентов за счет более низких цен и захватить весь рынок. Иными словами, новатор — это фактически состоявшийся монополист, чье монопольное положение защищено отсутствием у конкурентов правовой или практической возможности скопировать его действия. Если бы все происходило в условиях совершенной конкуренции, то после внедрения нововведения все фирмы скопировали бы действия новатора, в результате чего прибыль сократилась бы до нуля, а все труды новатора остались бы невознагражденными.

В этом смысле наш анализ не так уж сильно отличается от второй части гипотезы Шумпетера (см. приведенную выше цитату). С точки зрения Шумпетера, оптимальная структура рынка — это определенно не совершенная конкуренция, а скорее разновидность динамической конкуренции, допускающей некоторую степень рыночной власти. Либо, если идти от обратного, это разновидность монополии, допускающая определенную степень конкуренции. Это не конкуренция действующих на рынке фирм, а скорее потенциальная конкуренция новых продуктов или производственных процессов, которые могут заместить продукт или производственные процессы нынешнего монополиста. Это, по словам Шумпетера, процесс созидательного разрушения.

Многие экономисты и разработчики государственных стратегий разделили с Шумпетером точку зрения, что совершенная конкуренция подразумевает эффективное распределение ресурсов в статическом смысле и что нельзя говорить об оптимальности, если принимать в расчет динамическую эффективность. Это совсем не означает, что монополия — это структура рынка с наивысшей степенью динамической эффективности. Скорее имеется в виду, что оптимальной является структура рынка, которой присуши признаки динамической конкуренции и которую в краткосрочном периоде отличает определенная степень рыночной власти, хотя и временной.

Динамика конкуренции в области НИОКР

Рассмотрим рынок, на котором действуют рыночные «лидеры» (крупные фирмы) и «последователи» (малые фирмы). Кто из них больше расположен вкладывать средства в НИОКР? Способствуют НИОКР нивелированию разницы между фирмами (малые компании нагоняют крупные) или, наоборот, увеличивают влияние последних, в результате чего лидеры только укрепляют свои позиции?

Фактор эффективности и устойчивость монополии

Для ответа на поставленные вопросы рассмотрим простейшую модель с двумя фирмами: зрелой фирмой («монополистом») и потенциальным конкурентом («соперником»). Помимо этого на рынке действует еще и третий игрок: научно-исследовательская лаборатория, которая недавно изобрела новую технологию и запатентовала ее. Лаборатория не может самостоятельно выйти со своим новшеством на рынок, поэтому она стремится продать патент тому, кто готов заплатить больше. Какая из фирм, монополист или соперник, готова выплатить наибольшую сумму за эту технологию? Несмотря на то, что ни одна из фирм напрямую не осуществляет НИОКР, ответив на этот вопрос, мы сможем назвать фирму с более сильной мотивацией инвестировать в НИОКР.

Монополист извлекает монопольную прибыль πм. Приобретя патент, он останется монополистом и продолжит получать ту же монопольную прибыль πм (включая сумму выплат научно-исследовательской лаборатории), тогда как его соперник останется ни с чем. Если правами на патент завладеет соперник, он сможет войти на рынок и составить конкуренцию монополисту, вследствие чего прибыль каждой фирмы будет равна πD.

В этом контексте монополист будет готов заплатить за патент до πм - πD, т.е. до разницы между суммой прибыли в случае приобретения патента и суммой прибыли в случае, если патент не приобретается. В свою очередь соперник будет готов предложить за патент до πD – 0 = πD , т.е. опять же до разницы между суммой прибыли в случае приобретения патента и суммой прибыли в случае, если патент не приобретается. Условие, при котором монополист готов заплатить больше соперника, такое: πм - πD > πD, либо просто πм - 2πD. Иначе говоря, монополист готов платить больше, чем соперник, тогда и только тогда, когда монопольная прибыль больше чем в два раза превышает дуопольную. Однако двойная дуопольная прибыль – это прибыль всей отрасли в ситуации дуополии, поэтому условие требует, чтобы рыночная прибыль была более высокой в случае монополии, чем в дуополии.

За исключением тех случаев, когда соперник продвигает на рынок существенно дифференцированный продукт, у нас есть основания считать, что обозначенное выше условие сохранится. Если продукты обеих фирм идентичны, а предельные издержки постоянны, то прибыль в условиях дуополии определенно ниже монопольной прибыли. Это значит, что мотивация инвестировать в НИОКР у монополиста сильнее, чем у соперника. Интуитивным основанием для этого важного следствия служит то, что если монополист не завладеет патентом, то он потеряет больше (разницу между монопольной и дуопольной прибылью), чем выиграет соперник, если патент окажется его (дуопольная прибыль). В результате доминирующее положение монополиста в отрасли продолжает сохранять устойчивость. Другими словами, в самой структуре отрасли заложено стремление к росту совокупной отраслевой прибыли (стремление к монополии) — особенность, известная как фактор эффективности.

Пример. События на рынке копировально-множительных аппаратов в начале 1970-х годов иллюстрируют приведенную выше модель. В конце 1960-х лидером на этом рынке была компания Xerox («монополист»), она изобрела фотокопировальный аппарат для печати на обычной бумаге и заняла монопольное положение в этом сегменте. Другая компания, IBM, приступила к разработкам собственной альтернативной или более совершенной технологии, выделив на НИОКР определенные ресурсы. Однако больше всего в НИОКР вложила как раз компания Xerox.

Еще один пример дает рынок инсулина. Передовые исследования в биологии, проводившиеся в 1970-х годах, в частности разработка технологии генного сращивания, предоставили новые возможности производства лекарственных веществ. Одним из очевидных направлений приложения этой технологии стал инсулин, белковый материал для лечения диабета и управления течением болезни. В то время на американском рынке инсулина доминировала компания Eli Lilly & Со. Если на рынок входила новая фирма с синтетическим инсулином для людей, ей приходилось конкурировать с Eli Lilly & Co. Как оказалось, именно Eli Lilly & Со. приложила наиболее серьезные усилия, чтобы закрепить свое превосходство в новом производственном процессе. В мае 1969 года этот фармацевтический гигант организовал конференцию, пригласив на нее специалистов по технологии рекомбинантной ДНК для изучения возможности разработки новой технологии. С тех пор Eli Lilly & Со. поддерживала связь с различными лабораториями, работавшими в этом проекте. 24 августа 1978 года компания Genentech завершила заключительный этап синтеза инсулина (раньше остальных трех конкурировавших с ней лабораторий). Через день после последнего испытания, проведенного Genentech, компания Eli Lilly & Со. заключила договор с этой образованной биотехнической фирмой. Еще один пример также взят из фармацевтической отрасли. В апреле 1998 года компания Pfizer Inc. выпустила на рынок Viagra, один из наиболее продаваемых в мире медицинских препаратов. Успех Viagra привлек к себе внимание ряда конкурентов, некоторые из которых приступили к разработке аналогов этого препарата. Но что более важно, в настоящее время компания Pfizer сама совершенствует Viagra, надеясь сохранить доминирующее положение на рынке, т.е. быть на шаг впереди своих потенциальных конкурентов.

Эффект возмещения и созидательное разрушение

Рассмотрим еще один вариант приведенной выше модели: с вероятностью р. соперник вообще не будет претендовать на патент; однако ко времени, когда нужно делать заявки на патент, монополисту неизвестно, будет соперник бороться за патент или нет. Ничего невероятного в этом предположении нет: выявить потенциальных конкурентов вообще непросто, как и определить, насколько заслуживают доверия их намерения.

Допустим также, что ни монополист, ни соперник не имеют притязаний на новый патент, в этом случае он остается невостребованным и монополист удерживает свои первоначальные позиции. При таких обстоятельствах какова готовность монополиста платить? Если монополист участвует в торгах за патент и приобретает его, он продолжает получать монопольную прибыль πм. Если монополист не претендует на патент, то с вероятностью 1 - р в торгах за патент участвует соперник, в результате чего прибыль бывшего монополиста опустится до πD. С вероятностью р соперник не участвует в торгах, благодаря чему прибыль монополиста сохраняется на первоначальном уровне πм. Это означает, что монополист готов заплатить за патент до:

![]() .

.

В свою очередь соперник по-прежнему готов заплатить за патент до πD. Отсюда вывод, что при наличии серьезных сомнений по поводу присутствия на рынке соперника (высокий коэффициент р) монополист готов заплатить за нововведение меньше соперника.

Интуитивно ключ для этого вывода видится в эффекте возмещения, на который мы ссылались в предыдущем параграфе. С вероятностью р соперник не обязательно вынуждает монополиста. Это означает, что приобретение патента не приносит монополисту особых выгод, точнее, вообще не приносит выгод. Монополист замещает первоначальную монопольную прибыль πм монопольной прибылью πм от реализации нового продукта. Иначе говоря, монополист попросту каннибализирует свою собственную монопольную прибыль.

Пример. Компания Nintendo выступает монополистом, а компания Sega — соперником. Несмотря на то, что здесь не было борьбы за патент, в результате игр обеих компаний Sega первой выпустила на рынок новую усовершенствованную приставку. Хотя у Nintendo была возможность пойти тем же путем, она отбросила этот вариант, посчитав, что выпуск приставки классом выше урежет долю рынка прежней приставки.

До сих пор мы имели дело с постепенными нововведениями, т.е. с нововведениями, которые не вытесняют с рынка существующий продукт. Другими словами, мы исходили из того, что, даже если на рынок входит фирма с новым продуктом, монополисту удается сохранить положительную прибыль. Теперь рассмотрим радикальные нововведения, т.е. нововведения, вследствие которых устаревает существующий продукт. В этом случае, если соперник приобретает патент и входит на рынок, прибыль монополиста сводится к нулю, а монопольной прибыли добивается соперник.

Пересмотрим приведенные выше расчеты для случая с радикальным нововведением. Если монополист участвует в торгах за патент и приобретает его, он продолжает получать монопольную прибыль πм. Если монополист не претендует на патент, то с вероятностью 1 - р в торгах за патент будет участвовать соперник и в результате прибыль бывшего монополиста сведется к нулю. С вероятностью р соперник не участвует в торгах, благодаря чему прибыль монополиста сохраняется на первоначальном уровне πм. Это означает, что монополист готов заплатить за патент до :

![]()

В свою

очередь соперник на этот раз готов

заплатить за патент до πм

,

что

превышает

![]() .

Отсюда

вывод: монополист

готов платить за радикальное нововведение

меньше соперника.

.

Отсюда

вывод: монополист

готов платить за радикальное нововведение

меньше соперника.

Вывод: У зрелых фирм более сильная, чем у новичков, мотивация осуществлять НИОКР, направленные на постепенные нововведения. Однако если точно неизвестно, существует ли угроза входа конкурентов, а также если нововведения достаточно радикальны, то игроки извне имеют более сильную, чем зрелые фирмы, мотивацию для НИОКР.

Государственная политика

Как уже было отмечено, экономический рост и рост благосостояния в значительной мере связаны с техническим прогрессом. Неудивительно, что правительства разных стран стремятся поощрять капиталовложения в НИОКР. Наиболее откровенный способ, хотя не обязательно самый эффективный, — это субсидировать НИОКР, которые проводят фирмы (и другие учреждения, такие как университеты и научно-исследовательские лаборатории). В этом параграфе мы рассмотрим два направления государственной политики, которые косвенно влияют на масштаб вовлеченности фирм в НИОКР: патентную защиту и политику в отношении межфирменных соглашений о НИОКР.

Патенты

Основная цель патентной системы — вознаграждение новаторов. Но поскольку патенты наделяют своих владельцев монопольными правами, они порождают некоторые издержки эффективности, точнее, неэффективность распределения ресурсов как следствие монопольной ценовой политики. Это первая проблема выбора, с которой сталкиваются разработчики государственных стратегий: выдача более дорогих патентов увеличивает мотивацию НИОКР, что в долгосрочной перспективе оборачивается более высокими темпами технического прогресса. Но это также увеличивает рыночную власть и приводит к снижению экономической эффективности.

Существует несколько аспектов, помимо срока действия патента, которые могут увеличить или уменьшить силу патента. В параграфах 102 и 103 Патентного кодекса США приведены требования «новизны» и «неочевидности», предъявляемые к заявке на патент. Рассмотрим простой пример: добиться патента на способ смешивания чая с кубиками льда для приготовления освежающего напитка (холодного чая) будет затруднительно. Придется доказывать, что (1) холодный чай — это новый продукт (а ведь это всего-навсего чай, охлажденный до более низкой температуры) и (2) способ не является очевидным (а добавление льда в уже существующий напиток — довольно очевидная идея).

За исключением крайних примеров, неизбежно существует пространство для произвольного определения степени новизны и неочевидности. В конечном счете, только суд определяет степень защиты, предоставляемую системой прав на интеллектуальную собственность. Приведем пример реальной патентной тяжбы, состоявшейся в 1980-х годах: нарушают ли производители белка в рекомбинантной ДНК патентные права производителей синтетического белка?

Здесь возникает другой вопрос: об области патентной защиты. Приведенный выше пример можно использовать и для пояснения этого понятия: распространяет ли свое действие первоначальный патент только на производство синтетического белка (узкая область действия) либо он охватывает и другие производственные процессы (широкая область действия)? Еще одним примером проблемы определения области патентной защиты служат теннисные ракетки. Долгое время они имели стандартный размер 70 квадратных дюймов. Затем на этот рынок пришла компания Howard Head of Prince Manufacturing, которая увеличила габариты ракетки. В США компания Prince получила патент на ракетки размером от 85 до 130 квадратных дюймов. Однако в других странах — Англии, Германии и Японии — этот патент не был признан. Разница в трактовке объясняется наличием в США «доктрины эквивалентов», согласно которой продукт, удовлетворяющий тс же потребности, что и запатентованный продукт, имеет право притязать на область патентной защиты последнего.

Понятия новизны и области патентной защиты имеют также очень большое значение в контексте зашиты авторских прав. Авторские права несколько отличаются от патентов. Последние относятся к продуктам, процессам, веществам и дизайну, тогда как авторские права связаны с художественными или авторскими работами в том случае, когда они закреплены на каком-либо материальном носителе, наподобие книги или компакт-диска. Несмотря на это отличие, принципы государственной политики, которые действуют в отношении патентов, применяются и в отношении авторских прав. В частности, любопытно в контексте авторских прав на программное обеспечение определить область их зашиты или же выяснить, какие требования предъявляются к новизне разрабатываемых одна за одной компьютерных программ. Нарушила ли операционная система Windows авторские права компании Apple на ОС Macintosh? Нарушила ли система компьютерных игр Nintendo авторские права Atari? Вообще говоря, что защищают авторские права на программное обеспечение: сам код программы или же «впечатление и ощущение» от работы программы? Прежние судебные решения по этим и схожим делам были самыми разными, но все же они склонны были признавать правомерность защиты «впечатления и ощущения» от работы программы. Таким образом, вопрос остается открытым до сих пор: насколько похожим должно быть «впечатление и ощущение» от работы программ, чтобы можно было говорить о нарушении авторских прав.

Подводя некоторый итог, отметим, что патентная защита и зашита авторских прав определяются степенями. Изменение области защиты или сущности требования к новизне, в целом изменение степени защиты, делает патенты и авторские права более или менее ценными. Какова в таком случае оптимальная политика? Как отмечалось раньше, при определении оптимального срока действия патента компромиссная сторона решения весьма определенна: чем продолжительнее срок действия патента, тем выше его ценность и тем сильнее мотивация внедрять нововведение; однако длительность срока патента подразумевает и долгосрочность рыночной власти, что в свою очередь снижает эффективность распределения ресурсов на рынке. С этим же компромиссом приходится считаться и при выборе степени патентной защиты: чем лучше защищен патент («сильный» патент), тем сильнее мотивация внедрять нововведение; однако сильная патентная защита означает снижение уровня конкуренции на рынке после внедрения нововведений, т.е. малую степень вероятности, что на рынке появятся новые конкуренты.

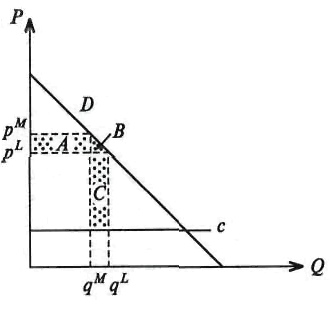

Два инструмента регулирования (срок действия и степень зашиты патента) ставят перед нами новую компромиссную задачу: если желаешь получить определенный уровень патентной защиты, то какой способ лучше: «сильный патент» или увеличение срока действия патента? Первый ответ на этот вопрос представлен на рис. 9.2.

Рис. 9.2 Степень патентной защиты и ценность патента.

«Сильный»

патент позволяет своему владельцу

извлекать монопольную прибыль в течение

всего срока действия патента. На рис.

33 это

отражено площадью

![]() ,

где

,

где

![]() и

и

![]() - монопольные

объем производства и цена соответственно,

а с

— предельные

издержки (которые для упрощения нашей

задачи мы считаем постоянными). Теперь

допустим, что патенты оказываются

чуть «слабее», в результате чего владельцу

патента приходится иметь дело с неким

кругом конкурентов, а цена на его продукт

уменьшается до pL

и

ниже, где pL

< pM.

Один

из способов ослабления патента —

принудить владельца патента лицензировать

свой патент за вознаграждение pL

-

с, величина которого также ниже монопольной

прибыли. Исходя из того, что конкуренции

в нашем случае присущи характеристики

модели Бертрана, мы приходим к выводу,

что лицензионное вознаграждение pL

-

с,

по всей видимости, снизит цены до

pL.

- монопольные

объем производства и цена соответственно,

а с

— предельные

издержки (которые для упрощения нашей

задачи мы считаем постоянными). Теперь

допустим, что патенты оказываются

чуть «слабее», в результате чего владельцу

патента приходится иметь дело с неким

кругом конкурентов, а цена на его продукт

уменьшается до pL

и

ниже, где pL

< pM.

Один

из способов ослабления патента —

принудить владельца патента лицензировать

свой патент за вознаграждение pL

-

с, величина которого также ниже монопольной

прибыли. Исходя из того, что конкуренции

в нашем случае присущи характеристики

модели Бертрана, мы приходим к выводу,

что лицензионное вознаграждение pL

-

с,

по всей видимости, снизит цены до

pL.

В

условиях ослабленной патентной системы

монополисту практически все равно:

продавать продукцию потребителю напрямую

или же получать лицензионные вознаграждения

от фирм-конкурентов. В частности, по

сравнению с ситуацией с сильным патентом

здесь владелец патента теряет прибыль,

соответствующую площади А,

и

добивается прибыли, соответствующей

площади С. Если слабый патент лишь

немного слабее сильного патента, т.е.

если лицензионное вознаграждение лишь

чуть меньше, чем

![]() ,

площади

A

и

С приблизительно

равны. Иначе говоря, владелец патента

немного теряет от незначительного

ослабления своего патента.

,

площади

A

и

С приблизительно

равны. Иначе говоря, владелец патента

немного теряет от незначительного

ослабления своего патента.

Однако с точки зрения эффективности распределения ресурсов даже незначительное ослабление патентной системы влечет за собой серьезные последствия. По сравнению с сильной слабая патентная система увеличивает общее благосостояние на величину, равную площади В плюс С.

Таким образом, после внедрения новой разработки общество гораздо больше выигрывает от ослабления патентной системы, нежели монополист проигрывает. Контрастным фактором здесь выступает изменение срока действия патента: после внедрения новой разработки выигрыш монополиста от увеличения срока действия патента пропорционален потерям общества. С увеличением этого срока в два раза, в два раза увеличивается ценность патента и возрастает общая неэффективность распределения ресурсов. Сложив эти два фактора, можно предположить, что при оптимальной патентной системе патенты должны иметь продолжительный срок действия, но при этом быть очень слабыми. Это представляется наилучшим компромиссом между повышением ценности патентов и минимизацией неэффективности распределения ресурсов, которую они порождают.

Однако это еще не все. Помимо стимулирования нововведений, патенты используются также для ознакомления общества с определенным продуктом или процессом. Действительно, заявка на патент должна содержать «описание в письменном виде... в такой полной, ясной, краткой и точной форме, чтобы любой человек, имеющий соответствующие навыки, ...мог изготовить такой же продукт и применить его». Помимо всего прочего это означает, что информация, имевшаяся у одного лица, оказывается доступной всем другим, вследствие чего ускоряются общие темпы внедрения новой технологии.

Требование раскрыть предмет изобретения может послужить причиной неверной мотивации инвесторов НИОКР. Допустим, что в какой-то лаборатории было разработано базисное новшество, которое можно использовать в качестве основы для некоторых других производных нововведений. Например, технологию по выявлению и очистке генов человека (базисное новшество) можно применять для разработки ряда медицинских препаратов (производные нововведения). Если патентная защита довольно слабая, как мы это понимали выше, то изобретатель практически не стремится запатентовать свое изобретение. Если он сохранит его в тайне, у него появляются неплохие шансы выйти из гонки победителем, благодаря разработке производных нововведений на основе базисного изобретения. Однако с социальной точки зрения такая задержка с публикацией информации может дорого стоить. По сути это означает, что лишь одна фирма, а не несколько, будет проводить исследования и разрабатывать производные нововведения. Оптимальная патентная система должна уравновесить эту ситуацию, связав ее с эффективностью распределения ресурсов, рассмотренной немного выше.

Итак: оптимальная патентная система уравновешивает выгоды сильной мотивации осуществлять НИОКР и издержки рыночной власти, которая является следствием патентного права.