- •Экономика отрасли

- •Характеристика основных рыночных структур

- •Тема 1. Концентрация рынка и рыночная власть

- •Эластичности спроса;

- •Концентрации рынка;

- •Режима сговора.

- •Тема 2. Фирма и ее поведение

- •Тема 3. Границы фирмы.

- •Просуммируем последствия вертикальной интеграции для экономики в целом. Вертикальная интеграция:

- •Тема 4. Монополия и потери общества.

- •Тема 5. Олигополия

- •Олигопольное поведение в отсутствии сговора

- •Модель «следовать за лидером» Штаккельберга

- •Модель «доминирующей фирмы» Форхаймера

- •Олигопольное поведение в условиях открытых и тайных соглашений

- •Тема 6. Вход, его предоставление и выход.

- •Положительная отдача от масштаба и минимально эффективный выпуск

- •Вертикальная интеграция

- •Диверсификация деятельности фирмы

- •4. Дифференциация продукта

- •5. Эластичность и темпы роста спроса

- •6. Иностранная конкуренция

- •7. Институциональные барьеры

- •Тема 7. Дифференциация товара как фактор конкуренции

- •Тема 8. Ценовая дискриминация

- •Тема 9. Развитие отраслей и эффективность функционирования экономики

Олигопольное поведение в условиях открытых и тайных соглашений

Сговор - это явное или молчаливое соглашение между фирмами в отрасли с целью установления фиксированных цен и объемов выпуска или же в целях ограничения каким-то иным способом соперничества между ними.

Явный сговор подразумевает фактическое соглашение между фирмами в отрасли, тогда как молчаливый сговор основывается на взаимопонимании без слов. Олигополисты вовлекаются в соперничество, когда они предпринимают попытки отнять дело друг у друга. Сговором не исчерпываются все формы соперничества. Например, участвующие в сговоре фирмы могут прийти к соглашению о цене, которую все они назначат, но не ограничивать расходы на рекламу или представление новых изделий. В Соединенных Штатах явный сговор почти всегда является противозаконным, тогда как молчаливый сговор, как правило, законом не преследуется.

Сговаривающиеся олигополисты будут вести себя подобно монополисту и, следовательно, как мы видели, устанавливают монопольную цену, превышающую величину предельных издержек. Но в этом случае каждая отдельная фирма имела бы возможность значительно увеличить свои прибыли, если бы она могла нарушить соглашение при помощи обмана, немного снижая свою цену и отбирая тем самым существенную часть бизнеса у своих соперников. Однако если вес фирмы, соперничая друг с другом, будут снижать цены, то рыночная цена упадет и всем продавца, будет хуже, чем было при сговоре.

Таким образом, возможность совместных действий в целях максимизации общей величины прибыли в отрасли приводит олигополистов к попытке сговора. Если им это удастся, то отрасль будет напоминать монополию. Однако возможность для каждого продавца увеличить свою долю в отраслевой прибыли с помощью не основанного на сговоре, но предполагающего соперничество поведения может привести некоторые фирмы к отказу от сговора или вынудить их разорвать договорные соглашения. Если все фирмы ведут себя независимо, т. е, не сговариваются друг с другом, то все они будут получать более низкие прибыли, а рыночная цена упадет до конкурентного уровня.

Как свидетельствует предшествующее обсуждение, поведение олигополистов на практике отличается многообразием.

Когда фирмы в отрасли идут навстречу друг другу и открыто договариваются о ценах и объемах выпуска, то говорят, что они образуют картель.

Из современных картелей наиболее известным и преуспевавшим в течение десятилетия был, конечно же, ОПЕК - Организация стран - экспортеров нефти. ОПЕК был основан в 1960 г., но начал активно действовать только в 1973 г. С этого времени ОПЕК действовал как картель, включающий 12 стран-членов (в том числе крупные производители стран Ближнего Востока наряду с Индонезией, Нигерией и Венесуэлой), которые регулярно собирались вместе для принятия решений о назначении цен. В течение некоторого времени мировые цены на нефть оставались близкими к принятым внутри ОПЕК ценам.

Правовой статус картелей со временем претерпел изменения и различается по странам. Пример. Великий заговор электрических компаний.

Начиная с 30-х годов руководящие работники «Дженерал электрик», «Вестингауз» и других главных производителей тяжелого энергетического оборудования в США принимали участие в деятельности секретных картелей, целью которых было устранение соперничества в рамках каждого из основных направлений их производственной специализации, включающих производство генераторов, трансформаторов, круговых прерывателей и изоляторов. Это оборудование приобретается предприятиями, которые занимаются производством, передачей и распределением электроэнергии. Некоторые из этих предприятий являются государственными; например, в Лос-Анджелесе электроэнергию проживающим в нем жителям продает муниципалитет. Другие являются частными, но их деятельность регулируется государство. Например, жители Нью-Йорка получают электроэнергию от частной фирмы «Консолидейтед Эдисон».

Государственные предприятия, покупавшие оборудование у членов картеля, потребовали от заинтересованных поставщиков представить им на рассмотрение секретные заявки (содержащие предлагаемые ими цены на оборудование). Выбиралось предложение с самой низкой ценой, и объявлялся победитель, но цены предложения во всех заявках держались в секрете. Картели контролировали этот бизнес, в основе которого лежали закрытые торги (закрытые торги часто используются в практике государственных закупок - прим. пер.), вначале договариваясь о доле каждого члена картеля в этом бизнесе, а затем составляя шифрованные таблицы, в которых указывалось, какая из фирм получала право на предложение низкой цены в течение каждого последующего двухнедельного периода. Шифрованная таблица также уточняла, насколько взвинтят предлагаемые цены остальные участники торгов согласно этой «лунно-фазовой» системе. Таким образом, никогда две фирмы сразу не представляли на рассмотрение одинаковых предложений, которые могли бы вызвать подозрение у потребителей, но обман тем не менее был сразу же заметен для всех членов картеля.

Частные предприятия обычно не проводили закрытых торгов. Имея дело с этими клиентами, участники картеля просто договаривались придерживаться объявленных ими цен. Они не закрепляли клиентов за конкретными фирмами. Это затрудняло раскрытие обмана среди членов картеля. «Дженерал электрик» никак не могла бы сказать, уступила ли она заказ компании «Вестингауз» потому, что покупатель предпочел торгового агента «Вестингауз», или потому, что «Вестингауз» нарушила соглашение и снизила свою цену.

Действительно, в период своей деятельности эти картели много раз прибегали к обману, нарушая соглашения. Время от времени другие фирмы решали наказать обманщиков, и тогда разражались монопольные ценовые войны. (И покупатели, и продавцы называли их «белыми продажами».) В другие времена некоторые фирмы просто отказывались от участия в одном или более картелях, чувствуя, что они могли бы больше выиграть, увеличив свою долю в рынке путем энергичной конкуренции, а не сговора.

Этим незаконным соглашениям был положен конец в I960 г., когда замешанным в этом деле фирмам и их руководителям было предъявлено обвинение со стороны федеральных присяжных в установлении фиксированных цен. Было оштрафовано 29 компаний почти на 2 млн. долл., и всем им было предъявлено требование заплатить во много раз больше этой суммы в возмещение ущерба клиентам. переплачивавшим за оборудование. Семеро руководителей были отправлены в тюрьму, а остальные 23 получили условные приговоры с испытательным сроком на 5 лет.

Проблема соглашения по цене

Рассмотрим проблему соглашения по обшей цене для фирм, продающих одинаковый продукт. При установлении цены каждая фирма будет, как правило, рассчитывать на определенную долю рынка, равную доле своего конкурента, или как минимум на постоянную рыночную долю на основе исторически сложившихся отношений продавец-покупатель, эффективности продаж или преимущества в качестве предельного продукта. Каждый производитель может оценить собственные кривые спроса, зная отраслевой спрос. Для простоты предположим, что отрасль состоит из двух фирм, имеющих одинаковую долю рынка и одинаковые цены. Если спрос в отрасли равен

Р = 200 - 0,02(q1 + q2),

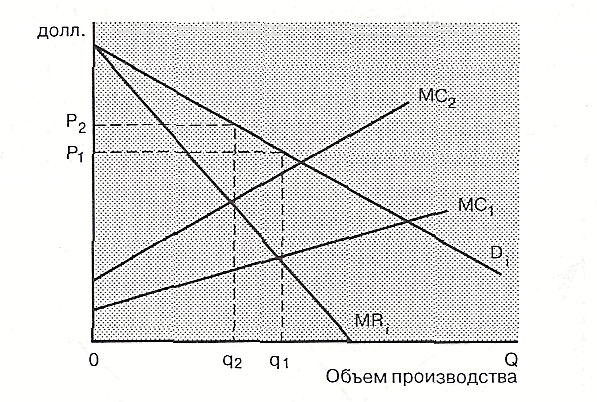

тогда спрос любой фирмы, изображенный D1 на рис. 5.4, равен:

Р = 200 - 0,04qi, i = 1, 2,

при предельном доходе MR. Предположим сначала, что каждая фирма имеет одинаковую функцию совокупных издержек. Совокупные издержки фирмы 1 (следовательно, и фирмы 2):

ТС1 = 50 000 + 20q1+ 0,01q12.

Предельные издержки МС, равны 20 + 0,02q1. Если фирма 1 независимо устанавливает предельные издержки равными предельному доходу, то она назначит цену в 128 долл. за единицу и произведет 1800 единиц (соответственно ОР1 и Oq1 на рис. 5.4). Фирма 2 сделает то же самое. Таким образом, следуя логике максимизации прибыли, каждая фирма будет независимо приближаться к цене, которая максимизирует общие прибыли. Требование заключается в том, чтобы ни одна из фирм не пыталась изменить свою долю рынка.

Рис. 5.4 Постоянные доли

Предположим, однако, что фирма 2 имеет более высокую функцию предельных издержек МС2, выведенную из ТС2 = 20 000 + 40q2 + (- 0,02q22). Это может произойти потому, что фирма 2 обладает природными ресурсами невысокого качества, или потому, что она решила построить предприятие с низкими первоначальными постоянными издержками, но с высокими и растущими предельными издержками. Фирма 2 с высокими издержками сочтет цену в 147 долл. за единицу при выпуске 1333 единиц оптимальной, в то время как фирма 1 с низкими издержками (функция предельных издержек MC1) по-прежнему предпочитает цену 128 долл. за единицу. Возникает конфликт между ценовыми и производственными предпочтениями разных компаний.

Если у производителей, имеющих равные доли на рынке при одинаковых ценах, различаются функции предельных издержек, их индивидуальные ценовые предпочтения также будут различаться. Когда однородность продуктов устраняет какие-либо длительные различия в ценах или когда различия, требующиеся производителям разных продуктов для поддержания их доли рынка, не соответствуют разнице в благоприятных ценах, - все же можно найти некоторые способы разрешения конфликта. Один подход характерен для фирмы, предпочитающей низкую цену, - она может навязывать свою волю другим производителям. Поскольку потребители перейдут к продавцу, у которого более низкие цены, фирма с низкими ценами получит ощутимое преимущество перед конкурентами. Если другие пытаются держать цены на более высоком и благоприятном для них уровне, они начнут в этих условиях страдать от существенного сокращения продаж и, соответственно, доли рынка. Однако такой способ ценового лидерства не так уж прост. Если фирмы с высокими издержками пытаются поддерживать цены, несмотря на сокращение доли рынка, то производителям, которые предлагают низкую цену, придется удовлетворять большее число потребителей и, следовательно, выносить на рынок больше продукции, чем то, при котором максимизируется их прибыль. Если же фирма с высокими издержками не удовлетворена своими прибылями при цене, благоприятной для фирм с низкими издержками, то она может установить цены даже еще ниже — или от отчаяния, или в надежде пригрозить фирме с низкими издержками и призвать ее к проведению корпоративной политики. В результате возникает война, при которой цена снижается ниже уровня, приемлемого для фирм с низкими издержками.

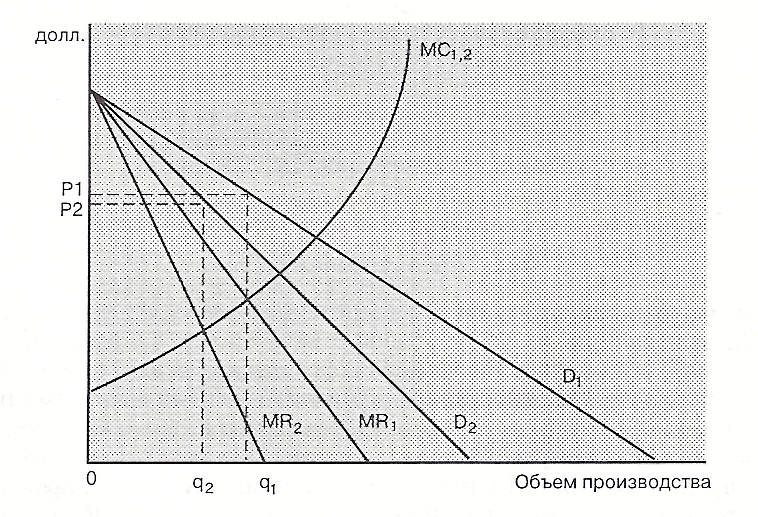

Аналогичные проблемы возникают и тогда, когда благодаря небольшим различиям в продукции или уровне производственной мощности различные участники отрасли получают разные доли рынка по неодинаковым ценам. На рис. 5.5 схематично изображена ситуация двух фирм, у каждой из которых (для удобства анализа) одинаковая функция предельных издержек MC1,2,. Фирма 1, имеющая кривую спроса D1 и функцию предельного дохода MR1 , обычно продает 60% общего объема производства дуополии. Фирма 2 продает оставшиеся 40% производства, так что ее кривая спроса D2, и кривая предельного дохода MR2, расположены левее соответствующих кривых фирмы 1. Соотнося предельные издержки со своим собственным предельным доходом, фирма 1 получает максимальную прибыль при производстве Oq1. Рассматривая кривую спроса D1, обнаруживается, что предпочтительная для фирмы 1 цена будет ОР1. Фирма 2 максимизирует свою прибыль при объеме производства Oq2, который требует установления цены на уровне ОР2. Вновь возникает противоречие в предпочтениях сторон. Фирма с меньшей долей рынка предпочитает более низкую цену, чем ее конкурент, обладающий большей долей рынка.

Рис. 5.5 Ценообразование в условиях олигополии при неравных долях рынка.

Этот вывод сохраняется и тогда, когда предельные издержки повышаются по мере роста объема производства. В этом случае фирма с большей долей продаж предпочитает и более высокую цену, поскольку при значительном объеме производства предельные издержки затрудняют дальнейшее расширение производства в большей степени, чем при меньшем объеме производства. В общем плане для фирм с одинаковой функцией предельных издержек существуют три случая:

1. Когда предельные издержки повышаются, фирма с самой маленькой долей рынка предпочитает при прочих равных условиях и самую низкую цену.

2. Когда предельные издержки постоянные, различия в долях рынка не ведут к различиям в ценах — при прочих равных условиях.

5. Когда предельные издержки снижаются с ростом производства, самую низкую цену предпочитает фирма с наибольшей долей рынка; у нее появляется стимул расширять производство и получать преимущества от низких цен при большом объеме производства.

Картельные соглашения

На любом олигопольном рынке у фирм есть стимулы согласовывать объемы производства и политику ценообразования посредством ограничения объема выпуска и назначения одинаковых цен для увеличения совокупной прибыли отрасли и прибылей каждой из фирм. Ассоциация фирм, которые заключили явное или тайное соглашение о координации своей деятельности, называется картелем.

Если картель включает все фирмы, действующие в отрасли, отрасль становится монополией, и фирмы получают монопольную прибыль. Но если картель уже сформирован и эффективно ограничивает выпуск и цену на рынке, у каждой фирмы появляется стимул нарушить картельное соглашение путем увеличения выпуска или понижения цены. В этом случае фирма-нарушитель получает дополнительную прибыль за счет увеличения оборота. Однако так могут рассуждать все участники картеля, что ведет к нарушению картельного соглашения. Для поддержания картельных соглашений в течение продолжительного времени требуются дополнительные усилия продавцов-участников соглашения.

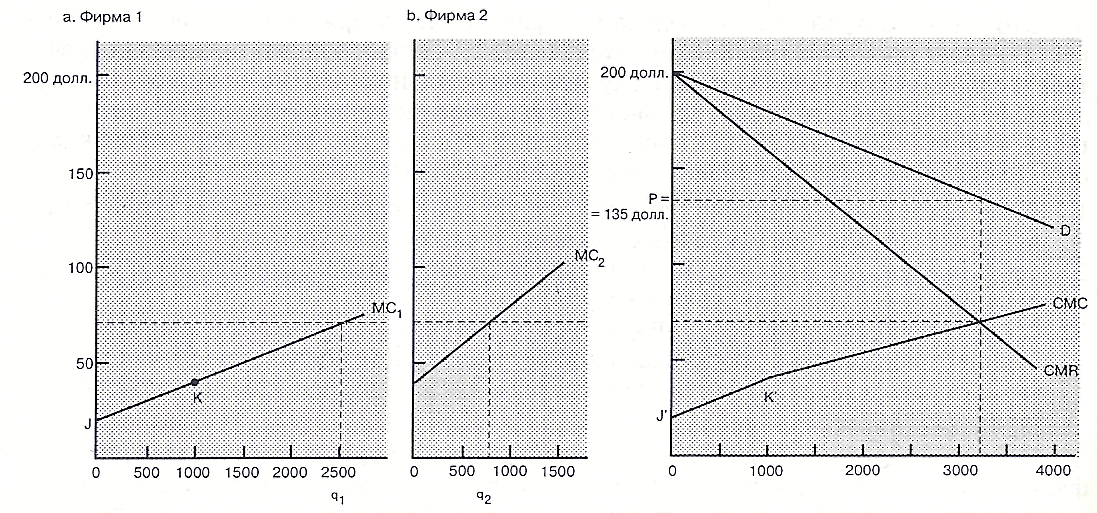

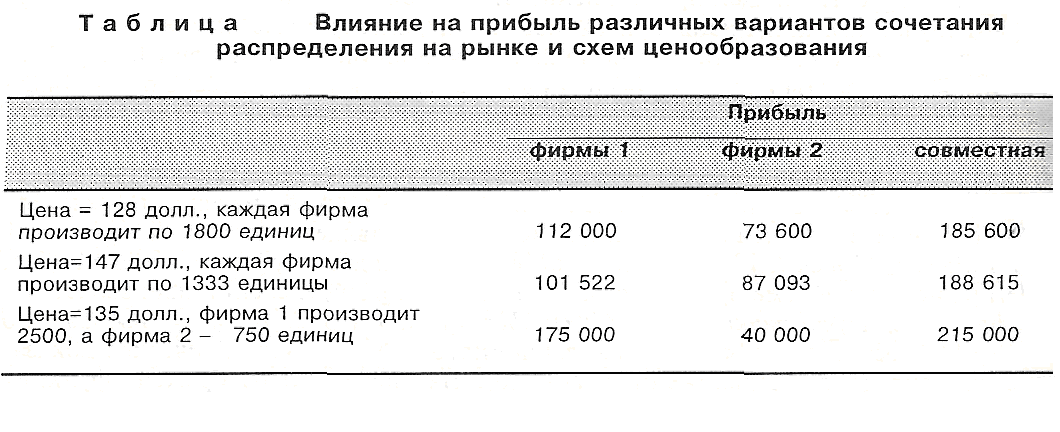

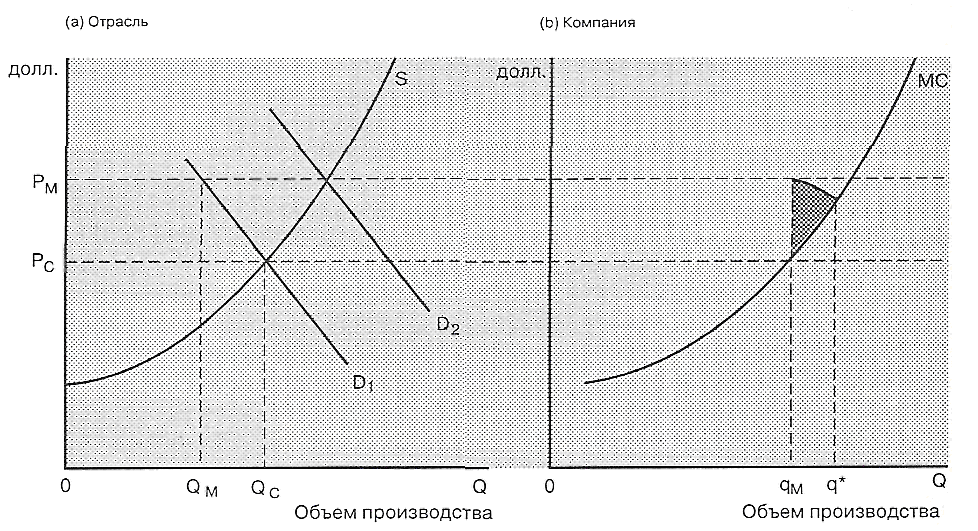

На рисунке 13 изображено геометрическое решение задач организованного картеля.

Рис. 5.6 Графическое изображение организованного картеля

На рисунке 5.6 (a) изображена функция предельных издержек фирмы 1 (низкие издержки), на рисунке 5.6 (b) – соответствующая функция предельных издержек для фирмы 2 (высокие издержки). Решение организовать картель – две кривые предельных издержек, параметры которых суммированы по горизонтали – рисунок 5.6 (с).

Вплоть до цены в 40 долл., с которой начинается кривая предельных издержек фирмы 2, общая кривая предельных издержек картеля CMC состоит только из сегмента J'K', перенесенного с сегмента JK функции предельных издержек фирмы 1. После точки К' общая кривая предельных издержек имеет более пологий наклон, потому что к растущему предложению фирмы 1 прибавляется предложение фирмы 2. Из функции совокупного рыночного спроса D на рис. 13 (c) выводится общая функция предельного дохода CMR. Общая прибыль максимизируется, когда CMR = CMC, что соответствует цене 70 долл., эта точка проецируется пунктирной линией на ось ординат рис. 13 (b) и (с), пересечение этого графика с функциями предельных издержек конкретных фирм показывает, что фирма 1 будет производить 2500 единиц, а фирма 2 (с высокими издержками) только 750 единиц. При таком распределении производства предельные издержки выравниваются и одновременно приравниваются к совокупному рыночному предельному доходу. Если бы предельные издержки не выравнивались, то можно было бы перераспределить производственные задания в пользу фирмы с низкими предельными издержками, чтобы более экономно производить данный объем продукции.

В таблице показано распределение и объем прибыли при равных долях на рынке в условиях цен, предпочтительных для фирмы 1 и фирмы 2 соответственно, при создании организационного картеля, при условии, что каждый участник картеля продает только собственную продукцию по совместно установленной цене. Очевидно, общая прибыль будет выше в условиях организационного картеля. Однако, продавая лишь 750 единиц товара, фирма 2 получает небольшую прибыль. Но эта проблема легко решается, если фирмы объединяют свои прибыли в общий пул,, а затем перераспределяют их, например 125 000 долл. идет фирме 1 и 90 000 долл. — фирме 2. Тогда каждая фирма выигрывает от участия в организационном картеле больше, чем если бы у нее была равная другим доля рынка, но по предпочтительной для нее цене14.

Если, в отличие от принятой до сих пор предпосылки, фирма 2 с высокими издержками могла бы быть закрыта, а ее вклады проданы, чтобы избежать 20 000 долл. постоянных издержек, то прибыли возросли бы еще больше. Тогда, как показано в Приложении, вся продукция могла бы быть произведена фирмой 1 с низкими издержками, цена была бы установлена на уровне 140 долл. за единицу и чистая прибыль достигла бы 220 000 долл., т.е. на 5000 долл. больше, чем при рациональном, но совместном производстве, как предполагалось до этого.

Вместе с тем, даже если совместная прибыль увеличивается благодаря рационализации и объединению прибылей, это еще не гарантирует, что все фирмы будут участвовать в картеле добровольно.

Пример: существуют такие возможности распределения производства и прибыли, которые улучшают положение других фирм, но это не означает, что сильные конкуренты согласятся с такой ситуацией. Для фирм с высокими издержками согласие существенно снизить выпуск и закрыть производство равносильно признанию своего бессилия. Нельзя предсказать заранее, не захотят ли фирмы, производящие большую часть продукции в условиях картеля, в будущем улучшить свое положение, требуя увеличение доли в совокупной прибыли. Поддержание производственных мощностей на неизменном уровне — хороший барьер для такого рода требований. В результате немногим картелям удалось достичь рационализации производства, даже если принималось решение об объединении прибылей. Тщательно организованные картели океанских перевозок, получившие название «конференций», представляют тому наиболее яркий пример, о котором собрана значительная информация. Например, конференция «Великобритания—Австрия», реорганизованная в 1966 г., заметно увеличила средний вес груза (снижая средние издержки и вынудив участников сократить свой флот на 25-30%) кораблей. Конференция «Европа—Новая Зеландия» обеспечила использование 95% мощностей, несмотря на тот факт, что рынки основного товара — мяса и молочных продуктов — подвержены сильным сезонным колебаниям. Но даже они ощущали, что их возможности поддерживать высокие цены подрываются конкуренцией со стороны не участвующих в конференции кораблей Советского Союза.

Причины возникновения картелей

Причина – максимизация прибыли. В конкурентной отрасли каждая фирма рассматривает уменьшение своего выпуска только с точки зрения своих собственных выгод и не учитывает последствия своих действий для конкурентов (других фирм), хотя сокращение выпуска даже одной фирмы в отрасли выгодно и всем прочим, поскольку уменьшает совокупное предложение отрасли и увеличивает равновесные цены. Картельное соглашение учитывает эти последствия действий одной фирмы для увеличения прибыли всех участников. Поэтому картель как отрасль производит меньше объема, чем рынок СК. Картель интернализирует внешние эффекты сокращения выпуска каждой фирмы для остальных фирм.

Рассмотрим модель картеля для отрасли и для каждой фирмы. Пусть картель охватывает все фирмы отрасли. Тогда картель представляет собой монополию, и имеет место монопольное ценообразование. Соответственно, цена на рынке установится на уровне Рm. Если цена равна Рm, каждая фирма заинтересована в повышении выпуска до тех пор, пока ее предельные издержки не окажутся равными этой цене, то есть до уровня qi. Сравним с условиями свободной конкуренции: цена - Рс, объем выпуска фирмы - qc. Поскольку конкурентная цена ниже картельной, а функция предельных издержек фирмы возрастает, картельный объем выпуска фирмы всегда будет меньше конкурентного. Однако каждая фирма в рамках картеля имеет стимул наращивать выпуск до пределов, превышающих то количество, которое она выпускала бы на рынке совершенной конкуренции (рис. 5.7).

Фирма Рынок

Рис. 5.7 Модель картеля

Социальные издержки картелизации

Поскольку стимулами к созданию картеля является возможность получать высокую прибыль в долгосрочном периоде, а деятельность по заключению такого рода соглашения связана с издержками, эти издержки картелизации пропорциональны величине потенциальной картельной прибыли, и величину прибыли можно трактовать в качестве социальных издержек картелизации. Эти издержки представляют собой чистые потери для экономики в результате картелизации (отвлечение ресурсов на процесс картелизации вместо производственного процесса).

Чем больше власть картеля (чем больше рост цен из-за картелизации), тем выше потери от картеля.

Итак, если в отрасли действует несколько крупных фирм, то их поведение оказывается стратегическим - фирмы принимают во внимание ожидаемую реакцию конкурента на свои действия. Возникает взаимная зависимость фирм друг от друга, которую сами фирмы хорошо осознают. Сотрудничество фирм-олигополистов приводит к возникновению в отрасли картеля, действующего либо как монополия (при объединении всех фирм отрасли), либо как доминирующая фирма (если картель объединяет только часть фирм). Условием стабильности картеля служит наказание - резкое снижение рыночной цены и прибыли фирмы-нарушителя по сравнению с дисконтированной стоимостью картельных поступлений.

Проблема нарушения соглашений

Когда соглашение достигнуто, возникает ряд новых проблем. Сам по себе факт установления цены на монопольно высоком уровне создает продавцам стимул для расширения производства за пределы того объема, который удержит согласованную цену. Суть дела показана на рис. 5.8. Предположим, данная отрасль имеет кривую спроса D1, цена успешно поднялась с ОРс, как показано на рис. 5.8 (a), до ОРм. Чтобы удержать более высокую цену, нужно снизить объем производства в отрасли — с OQc до OQм. Это приводит типичную фирму к ситуации, показанной на рис. 5.8 (b). Если фирма продает только небольшую часть совокупного отраслевого продукта, то она может считать, что коллективно установленная цена является, по существу, заданной, т.е. нечувствительной к ее собственному выбору объема производства. Пока объем производства держится на уровне Oqм, предельные издержки оказываются значительно ниже фиксированных цен, и поэтому фирма стремится нарушить соглашение, установив цену немного ниже и организовав дополнительное производство q* qм no индивидуальным, нарушающим соглашение ценам. В краткосрочном плане прибыль от этой «теневой» деятельности возрастает, создавая практически непреодолимый стимул к обману. Конечно, если бы каждый продавец вел себя таким образом, цена в отрасли упала бы с договорного монопольного уровня до уровня предельных издержек всех производителей, но тогда не осталось бы стимулов расширять производство. Предотвращать нарушения соглашения – основная задача картелей, и, поскольку решение ее часто затруднено, многие экономисты полагают, что картели, фиксирующие цены, нестабильны именно по этой причине.

Рис. 5.8 Возможности нарушения картельных цен.

Условия стабильности картеля

Как известно, фирмам выгодно заключать картельные соглашения. Однако когда картель сформирован и эффективно ограничивает выпуск и цену на рынке, у каждой фирмы появляется стимул нарушить соглашение путем увеличения квот выпуска или снижения цены (таким образом, фирма получит большую выгоду за счет увеличения потребителей). Если таким образом будут рассуждать все фирмы-участницы картеля, их соглашение перестает работать и, соответственно, картель распадается. Для избежания этого и поддержания стабильности существует ряд мер:

Контроль не только ценовых показателей, но и других факторов деятельности фирм. В большинстве картелей контролю подлежат квота производства, ограничения покупки-продажи в отношении дилеров, расходы на НИОКР, территориальные и/или продуктовые ограничения маркетинговой и сбытовой деятельности.

Разделение рынка сбыта между фирмами-участницами картеля. В случае, когда каждому участнику соглашения выделяется собственная территория или класс потребителей, контроль за соблюдением соглашения облегчается, а последствия нарушения уменьшаются.

Особые условия соглашения могут ограничивать уровень P и Q для каждого участника.

Контрольные цены. Участники картеля договариваются, что, если рыночные цены установятся ниже определенного уровня, каждая фирма получает право на проведение собственной политики. При этом, фактически, картель распадается, а период получения дополнительной прибыли фирмой-нарушителем сокращается.

Факторы, облегчающие сохранения картеля:

Способность картеля завышать цены и удерживать их длительное время на высоком уровне для всех входящих в картель фирм. Выполнение данного условия зависит от эластичности рыночного спроса и доли фирм-участниц картеля в отрасли. Соответственно, чем менее эластичен спрос, тем легче предпринять действия по увеличению цен, и тем выше будет уровень картельной цены и совокупной выручки фирм. Если же картель контролирует незначительную долю рынка, повышение цены будет затруднено.

Низкая вероятность правительственных санкций. Чем ниже вероятность обнаружения соглашения антимонопольными органами, тем выше стимулы для объединения фирм в картель.

Низкие издержки по организации картеля. Издержки на образования картеля состоят, в основном, из переговорных издержек. Эти издержки зависят от числа фирм в отрасли (чем меньше, тем лучше), концентрации производителей (лучше, если крупные компании), однородности продукции (при высокой дифференциации фирмам труднее договориться, также сложно вести контроль за исполнением соглашения), наличия в отрасли торговых ассоциаций.

Лидерство в ценах

Глобальной проблемой для фирм, пытающихся максимизировать прибыль в условиях олигопольной структуры рынка, является установление и поддержание системы связи, позволяющей координировать поведение в общих интересах. Неизбежно возникающие конфликты должны быть разрешены без перехода к ценовым войнам. К изменениям в издержках и условиях спроса следует приспосабливаться так, чтобы достичь единодушного согласия и минимизировать риск того, что предпринимаемые в интересах группы действия будут трактоваться как отклонение от максимизации прибыли или ущемление собственных интересов в стиле «дилеммы заключенных». Сговор — это по преимуществу связь, контакты, но она полностью запрещена в США, а в других индустриально развитых странах контролируется антитрестовским законодательством. Фирмы испытывают вполне объяснимое желание найти альтернативные способы координации своей деятельности, не нарушая законы. Одним из таких способов (оставшимся белым пятном в американском антитрестовском законодательстве) является лидерство в ценах.

Лидерство в ценах предполагает наличие определенного набора приемов и способов, с помощью которых фирма-лидер провозглашает изменения в прейскуранте цен. Лидерство данной фирмы признается всеми остальными, которые следуют за ее инициативами. Возможны различные варианты укрепления прочности положения лидера, причин, по которым данная фирма становится лидером, ее влияния на другие фирмы и эффективности, с которой она подводит всю отрасль к ценам, максимизирующим общую прибыль. Экономисты различают три формы лидерства в ценах: доминирующая фирма, сговор и барометрическое лидерство.

Лидерство в ценах доминирующей фирмы имеет место тогда, когда в отрасли господствует одна фирма, которая и устанавливает цены сообразно своим собственным целям, принимая во внимание ожидаемую реакцию предложения со стороны более мелких или находящихся под ее влиянием фирм. Лидерство доминирующей фирмы происходит тогда, когда ее доля рынка достаточно велика, а остальные продавцы слишком слабы, чтобы влиять на цены, или когда признается, что одна из фирм обладает явным преимуществом в издержках и производственных мощностях по сравнению со своими конкурентами, причем этих преимуществ достаточно для того, чтобы навязать свои ценовые предпочтения всей отрасли.

Концепция лидерства в ценах путем стратегии, которую можно было бы назвать «вместо открытого сговора», была сформулирована Джесси Маркхэмом при описании типа ценового лидерства, специально направленного на поддержку монополистических решений проблемы координации цен в условиях олигополии. По Маркхэму, такой тип лидерства наиболее вероятно возникает тогда, когда: а) отрасль — строго олигопольная; б) продукты продавцов являются близкими заменителями; в) кривые издержек сходны; г) существуют барьеры входа на рынок новых конкурентов; д) спрос на продукцию отрасли относительно неэластичен (так что рост цен вызывает рост доходов).

Лидерству в ценах согласно стратегии «вместо открытого сговора» можно противопоставить лидерство барометрическое, при котором, как следует из названия, ценовой лидер является не более чем барометром рыночной ситуации, он устанавливает примерно те же цены, которые складываются под действием конкуренции. Различия в характеристиках включают случайные изменения в определении ценового лидера (который, как правило, в любом случае является одним из крупнейших продавцов на рынке); отсутствие у лидера достаточной силы, чтобы заставить остальных принять его цену; стремление лидера формально подтвердить сокращение цен, которое уже предложено другими продавцами. Повышающее цены лидерство возможно только тогда, когда меняются растущие издержки или соответствующие спросу цены; и случайный отрыв или отказ от следования инициативам лидера — вот описание лидера-барометра.

На практике конкретные случаи сложно определить столь жестко. Это положение наиболее очевидно при изучении того, как проявляется лидерство в ценах в некоторых важных отраслях.