- •Содержание

- •Введение

- •От автора

- •Раздел 1. Научное исследование

- •1.1. Введение в научное исследование

- •1.2. Задачи исследований в психологии

- •1.3. Классификация методов исследования в психологии

- •1.4. Виды результатов научного исследования

- •1.5. Теория как высшая форма научного знания

- •Отличительные черты хороших теорий

- •1. Фальсифицируемость.

- •2. Простота, экономность.

- •1.6. Виды научных исследований

- •Задание 4

- •Задание 5

- •1. Исследование чтения Иглендом (1975 г.)

- •2. Исследование б. Зейгарник

- •4. Проект Даттона и Эрона (1974 г.)

- •Исследование, проведенное Уолкер в 1996 г.

- •Раздел 2. Этика психологических исследований

- •2.1. Аспекты исследования, уязвимые с точки зрения

- •Профессиональной этики

- •Пассивная природа роли участника.

- •2. Продолжение ситуативного давления.

- •3. Эффекты «неудачи».

- •2.2. Требования, предъявляемые к психологическому исследованию

- •1. Право информированного согласия.

- •2. Защита от вреда.

- •3. Конфиденциальность.

- •4. Право прекратить свое участие в любое время.

- •5. Заключительная беседа (опрос).

- •6. Дети.

- •7. Ответственность в поиске совета.

- •8. Запрет на неадекватное представление своей компетентности.

- •9. Исследования поведения животных.

- •2.3. Научное мошенничество

- •Фальсификация данных.

- •Фальсификация данных

- •Задание 2

- •Задание 3

- •Пример стандартного документа о согласии на участие в исследовании

- •Процедура получения согласия на участие в эксперименте

- •Эксперимент по построению когнитивных карт

- •Задание 4

- •Раздел 3. Экспериментальное исследование

- •3.1. Макро- и микроуровень научного исследования

- •1. Идентификация 2. Эмпирическое

- •3. Создание теории 4. Практическое

- •Этап идентификации проблемы

- •Этап эмпирического исследования (организация сбора и оценки данных)

- •Этап создания теории, объясняющей полученные данные

- •Этап создания приложений, реализующих идеи теории в решении жизненных проблем

- •3.2. Эксперимент как метод исследования

- •3.3. Виды переменных в эксперименте

- •3.4. Безупречный эксперимент и валидность эксперимента

- •4. Факторы (погрешности) выборки.

- •3.5. Контроль переменных в эксперименте

- •3.6. Виды экспериментов

- •Задание 2

- •Задание 3

- •Задание 4

- •Задание 5

- •Задание 6

- •Задание 7

- •Задание 8

- •1. Исследование выученной беспомощности

- •2. Эксперимент «Роль подсказки в решении проблемы «четырех точек»

- •3. Эксперимент, проведенный Кимом и Спилке в 1992 г.

- •Задание 9

- •Раздел 4. Этапы экспериментального исследования

- •4.1. Этап определения проблемы исследования

- •4.2. Этап работы с научной литературой

- •4.3. Этап уточнения гипотезы и определения переменных

- •4.4. Этап планирования экспериментального исследования

- •Доэкспериментальные планы

- •1. Исследование единичного случая

- •2. План с предварительным и итоговым тестированием

- •3. Сравнение статистических групп

- •Основные планы истинных экспериментов

- •Основные планы истинных и квазиэкспериментов

- •2. План для одной независимой переменной и нескольких групп (другое название – межсубъекный дизайн многочисленных групп):

- •Другие планы истинных экспериментов

- •1. План Соломона

- •2. План обработки результатов Кэмпбелла (по плану Соломона)

- •3. План для проверки сохранения эффекта экспериментального воздействия во времени:

- •Другие планы квазиэкспериментов

- •Планы множественных серий замеров:

- •Планы экспериментов для одного испытуемого (другое название – дизайн одного участника)

- •Планы ex-post-facto

- •4.5. Этап выбора экспериментального инструментария

- •4.6. Этап отбора и распределения испытуемых по группам

- •Стратегии формирования выборки

- •Основные виды процедур составления вероятностной выборки

- •1. Рандомизация – составление простой случайной выборки.

- •Процедура составления простой случайной выборки

- •2. Систематическая выборка.

- •3. Стратифицированная (многослойная) случайная выборка.

- •Основные процедуры многослойной (стратифицированной) случайной выборки:

- •4. Многофазная кластерная выборка.

- •Процедуры создания целевых, не-вероятностных выборок

- •1. Выборка квоты.

- •Выбор процедуры создания выборки

- •4.7. Этап пилотажного исследования

- •4.8. Этап проведения эксперимента

- •4.9. Этап статистической обработки результатов исследования

- •4.10. Этапы выводов и интерпретации результатов исследования и оформления исследовательского отчета

- •1. Обобщение по отношению к объектам.

- •2. Условия исследования.

- •3. Экспериментатор.

- •Задание 2

- •Задание 3

- •Задание 4

- •Задание 5

- •Задание 6

- •Задание 7

- •Задание 8

- •Задание 9

- •Задание 10

- •Задание 11

- •Раздел 5. Представление результатов исследования

- •5.1. Текстовые формы представления результатов исследования

- •5.2. Геометрические (графические) формы представления результатов исследования

- •Матрицы

- •Корреляционные плеяды

- •Полигон распределения

- •Графики

- •Гистограммы

- •Диаграммы

- •5.3. Математические (числовые) формы представления результатов исследования

- •Классификация уровней психологического здоровья Хухлаевой о.В.

- •Задание 2

- •Задание 3

- •Задание 4

- •Тексты для анализа к заданию 4

- •Учебные задания к разделам 1, 2, 3, 4 Задание 1

- •Пословицы и поговорки о жене

- •Эксперимент, психологический эксперимент

- •2 Вариант

- •Достоинства эксперимента

- •3 Вариант

- •Недостатки эксперимента

- •4 Вариант

- •5 Вариант

- •6 Вариант

- •7 Вариант

- •8 Вариант

- •9 Вариант

- •Констатирующий, формирующий эксперимент

- •Гипотеза о наличии взаимосвязи

- •10 Вариант

- •Гипотеза о наличии причинно-следственной связи

- •Измерение

- •11 Вариант

- •Эксперимент, психологический эксперимент

- •Психодиагностический метод

- •Используемая и Рекомендуемая литература

- •Пример фрагмента теоретического параграфа исследовательской работы

- •1.1. Самоотношение личности как предмет научного анализа

- •Пример выводов по теоретической главе исследовательской работы

- •Пример выводов по эмпирической главе исследовательской работы

- •Пример выводов по экспериментальной главе исследовательской работы

- •Пример заключения по результатам исследовательской работы

- •Бреслав г.М. Трехфазовый процесс построения дизайна

- •Этап 1. Определение проблемы

- •1.1. Идентификация специфической проблемы

- •1.2. Изучение истории проблемы

- •1.3. Связь предполагаемого эксперимента с теорией

- •1.4. Предварительная идентификация экспериментальной задачи

- •Этап 2. Определение базового дизайна эксперимента

- •2.1. Конкретизируйте цель эксперимента

- •2.2. Идентифицируйте нп и зп и решите, как эти переменные будут операционализированы

- •2.3.Сформулируйте экспериментальную и нулевую гипотезы

- •2.4. Определитесь по базовому дизайну эксперимента

- •2.5. Выберите статистический тест (критерий) и уровень значимости

- •2.6. Выберите односторонний или двусторонний тип гипотезы

- •2.7. Выберите процедуру создания выборки

- •Этап 3. Усовершенствование базового дизайна и завершение подготовки

- •3.4. Обеспечение нужной аппаратуры

- •3.5. Подготовка инструкций для участников и формы для сбора данных

- •3.6. Создание пост-экспериментального интервью

- •3.7. Просмотрите еще раз список этических приоритетов

- •3.8. Начните пилотажное исследование и оцените результаты

- •Вопросы по задачам создания дизайна эксперимента

- •Этап 1. Определение проблемы

- •1.1. Идентифицируйте проблему

- •1.2. Изучение предыстории проблемы

- •1.3. Связь теории с предполагаемым экспериментом

- •1.4. Предварительная идентификация экспериментальной задачи

- •Этап 2. Создание базового дизайна

- •2.1. Конкретизация цели эксперимента

- •2.2. Идентификация нп и зп и их операционализация

- •2.3. Формулирование экспериментальной и нулевой гипотез

- •2.4. Выбор базового дизайна эксперимента

- •2.5. Выбор статистического теста и уровня значимости

- •2.6. Определите процедуру составления выборки

- •Этап 3. Усовершенствование базового дизайна

- •3.1. Проверьте контроль погрешности индивидуальных различий

- •3.2. Просмотрите контроль переменных задания

- •3.3. Проверьте контроль над условиями эксперимента

- •3.4. Сконструируйте или обеспечьте устройство для проведения эксперимента

- •3.5. Напишите инструкции для участников и вопросы для интервью

- •3.6. Постройте таблицу сбора данных

- •Эксперимент: влияние ограничения восприятия глубины на выраженность иллюзии Мюллера-Лайера

- •Бреслав г.М. Представление результатов исследования

- •1. Название

- •2. Тезисы

- •3. Введение

- •4. Метод

- •5. Результаты

- •6. Обсуждение результатов

- •7. Выводы

- •8. Использованная литература

- •9. Приложение

- •3. Введение

- •4. Метод

- •5. Результаты

- •6. Обсуждение результатов

- •9. Приложения

- •Этический кодекс ара (американской психологической ассоциации) 1992 г. Общие принципы кодекса

- •Планирование исследований

- •6.06. Планирование исследований.

- •6.07. Ответственность.

- •6.08. Соответствие законам и стандартам.

- •Проверка добровольности участия испытуемых

- •6.10. Распределение обязанностей.

- •6.11. Осведомленное согласие на участие в исследовании.

- •Правильное обращение с испытуемыми

- •6.18. Предоставление участникам информации об исследовании.

- •6.19. Выполнение обязательств.

- •Соблюдение конфиденциальности

- •6.17. Минимизация постороннего воздействия.

- •Семенова а.А. Основы экспериментального исследования в психологии

Диаграммы

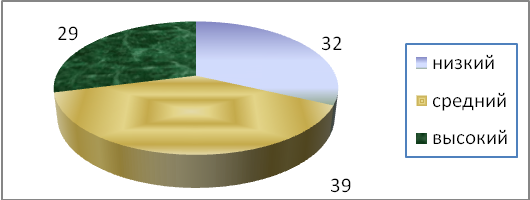

Диаграмма используется для представления распределения одного признака на выборке. Из такого рисунка хорошо видно, какой процент испытуемых обладает выделенными характеристиками. В примере 6 приведена такая диаграмма с необходимыми текстовыми пояснениями (рисунок 9).

Пример 6. По данным проективной методики КИСС, позволяющей избежать феноменов социальной желательности и диагностировать отношение к себе на бессознательном уровне, 32% интеллектуально одаренных подростков имеют низкий уровень самоприятия собственной личности, что свидетельствует о недооценке своего духовного Я, потере интереса к своему внутреннему миру, неудовлетворенности собой и непринятии себя. Количество одаренных подростков, продемонстрировавших средние показатели, составило 39%, высокий уровень самоприятия имеют 29% подростков, для данных испытуемых характерны симпатия к себе, принятие себя такими, какие есть, согласие со своими внутренними побуждениями, дружеское отношение к себе и ожидание подобного отношения со стороны других людей (рис. 9).

Рис. 9. Результаты изучения самоотношения интеллектуально одаренных подростков по методике КИСС (%)

Как видно из рисунка 9, индивидуальные показатели самоприятия одаренных подростков вариативны (стандартное отклонение 1,95), менее сгруппированы вокруг средних показателей и чаще принимают полярные значения.

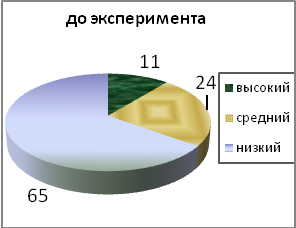

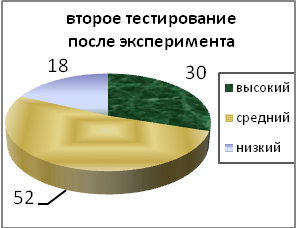

С помощью нескольких диаграмм можно также наглядно представить динамику развития изучаемого психического явления. В примере 7 приведены такие диаграммы с необходимыми текстовыми пояснениями (рисунок 10).

Пример 7. Динамика развития уровня самоприятия на бессознательном уровне самоотношения (по результатам методики «КИСС») представлена на рисунке 10.

Рис. 10. Распределение одаренных подростков экспериментальной группы до и после формирующего воздействия по уровню самоприятия (%)

Как видно из рисунка 10, у испытуемых экспериментальной группы наблюдается увеличение показателей методики «КИСС» как по результатам первого, так и по результатам второго тестирования, то есть повышение симпатии к себе, усиление ощущения ценности и привлекательности своей личности для других людей, после прохождения программы данным испытуемым свойственно самоприятие, интерес к своему внутреннему миру и в целом позитивное отношение к себе.

Таблицы

К таблицам предъявляются аналогичные описанным выше требования. В примере 8 приведена таблица с необходимыми текстовыми пояснениями (таблица 5).

Пример 8. Отличия между интеллектуально одаренными и среднеинтеллектуальными подростками состоят в преобладании конфликтного характера самоотношения, который проявляется в противоречии содержания аффективного компонента самоотношения (таблица 5).

Таблица 5

Распределение по характеру самоотношения интеллектуально одаренных и среднеинтеллектуальных подростков (%)

№ |

Характер самоотношения |

Интеллектуально одаренные подростки |

Среднеинтеллектуальные подростки |

1 |

Позитивный |

51 |

79 |

2 |

Конфликтный |

49 |

21 |

Как видно из таблицы 5, характер самоотношения среднеинтеллектуальных подростков является преимущественно позитивным. Конфликтный характер самоотношения имеют 49% интеллектуально одаренных подростков, в то время как среди среднеинтеллектуальных такой характер самоотношения имеют лишь 21% подростков. Полученные нами данные в целом согласуются с результатами изучения самоотношения Е.Т.Соколовой. Автор отмечает, что тотальная антипатия к себе – случай чрезвычайно редкий, что установлено и в нашем исследовании.

С помощью табличной формы представления результатов можно наглядно представить результаты корреляционного анализа. В примере 9 приведена такая таблица с необходимыми текстовыми пояснениями (таблица 6).

Пример 9. Для иллюстрации различий в самоотношении в зависимости от интеллектуальных и творческих характеристик интересной представляется картина корреляционных связей между коэффициентом IQ, креативностью и показателями самоотношения (таблица 6).

В группе интеллектуально одаренных подростков установлена значимая взаимосвязь между шкалой «самоуважение» и значениями IQ (коэффициент корреляции 0,301).

Таблица 6

Корреляция между IQ, креативностью и показателями

самоотношения в группе интеллектуально одаренных и

среднеинтеллектуальных подростков

№ |

Параметр |

Корреляция с IQ |

Корреляция с креативностью |

Корреляция с самооценкой креативности |

||||||

гр.I |

гр.II |

r1-r2 |

гр.I |

гр.II |

r1-r2 |

гр.I |

гр.II |

r1-r2 |

||

1 |

Интегральная |

0,152 |

0,109 |

0,043 |

0,055 |

0,142 |

0,087 |

0,218 |

0,231 |

0,013 |

2 |

Самоуважение |

0,301 |

0,410 |

0,109 |

0,321 |

0,203 |

0,118 |

0,425 |

0,562 |

0,0137 |

3 |

Аутосимпатия |

0,140 |

0,178 |

0,038 |

0,178 |

0,035 |

0,143 |

0,323 |

0,178 |

0,145 |

4 |

Ожидание положит. отнош. |

0,255 |

0,114 |

0,141 |

0,114 |

0,202 |

0,088 |

0,225 |

0,46 |

0,235 |

5 |

Самоинтерес |

0,225 |

0,174 |

0,051 |

0,163 |

0,363 |

0,2 |

0,191 |

0,175 |

0,016 |

6 |

Самоуверенность |

0,211 |

0,481 |

0,27 |

0,075 |

0,124 |

0,049 |

0,080 |

0,057 |

0,023 |

7 |

Самопринятие |

0,214 |

0,140 |

0,074 |

0,102 |

0,025 |

0,077 |

0,152 |

0,385 |

0,233 |

8 |

Саморуководство |

0,212 |

0,211 |

0,01 |

0,159 |

0,098 |

0,061 |

0,102 |

0,174 |

0,072 |

9 |

Самообвинение |

-0,083 |

0,300 |

0,09 |

0,143 |

0,077 |

0,066 |

0,143 |

0,078 |

0,065 |

10 |

Самопонимание |

-0,101 |

0,352 |

0,251 |

0,133 |

0,162 |

0,029 |

0,134 |

0,210 |

0,076 |

11 |

Самоприятие (КИСС) |

-0,318 |

0,162 |

0,48 |

0,087 |

0,113 |

0,026 |

0,140 |

0,233 |

0,093 |

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции, при р≤0,05; гр.I – интеллектуально одаренные подростки, гр.II - среднеинтеллектуальные подростки

В соответствии с полученными результатами можно утверждать, что чем выше интеллект, тем выше вера в свои силы, способности, возможности. Связь между самоуважением и значениями IQ установлена также в группе среднеинтеллектуальных подростков (коэффициент корреляции 0,410). Отрицательная статистически значимая зависимость установлена между показателями интеллекта в группе интеллектуально одаренных подростков и самоприятием на бессознательном уровне самоотношения (коэффициент корреляции 0,410). С увеличением уровня интеллекта одаренного подростка снижается вероятность принятия себя.

Наибольшее количество значимых связей обнаружено в группе среднеинтеллектуальных подростков. Установлена связь между значениями IQ и самоуверенностью (коэффициент корреляции 0,481), это означает, что с увеличением уровня интеллекта в группе среднеинтеллектуальных подростков возрастает уверенность в своих силах и возможностях. Положительная связь установлена между шкалой «самопонимание» и коэффициентом интеллекта среднеинтеллектуальных подростков (коэффициент корреляции 0,352), т.е. чем выше интеллект, тем выше способность к пониманию происходящего во внутреннем пространстве личности. Статистически значимая связь установлена между шкалой «самообвинение» и показателями интеллекта (коэффициент корреляции 0,3). Наличие такой зависимости позволяет говорить о том, что чем выше коэффициент интеллекта подростка, тем более он склонен к интрапунитивным реакциям.

В группе интеллектуально одаренных подростков установлена значимая связь между шкалой «самоуважение» и показателями креативности (коэффициент корреляции 0,321), т.е. чем выше креативность, тем выше оценка одаренным подростком возможностей контролировать собственную жизнь и быть самопоследовательным. Также положительные статистически значимые взаимосвязи установлены между самооценкой интеллектуально одаренными подростками своих творческих способностей и самоуважением (коэффициент корреляции 0,425) и аутосимпатией (коэффициент корреляции 0,323). В соответствии с полученными результатами можно утверждать, что чем выше одаренный подросток оценивает свои творческие способности, тем выше его вера в свои силы, способности, энергию, самостоятельность; одобрение себя в целом и существенных частностях, доверие к себе и позитивная самооценка.

В группе среднеинтеллектуальных подростков на значимом уровне с показателями креативности коррелирует шкала «самоинтерес» (коэффициент корреляции 0,363), это означает, что с увеличением уровня креативности в группе среднеинтеллектуальных подростков возрастает мера близости подростка к самому себе, интерес к собственным мыслям и чувствам, уверенность в своем интересе для других. Также в группе среднеинтеллектуальных подростков установлены положительные статистически значимые взаимосвязи между самооценкой своих творческих способностей и самоуважением (коэффициент корреляции 0,562), ожиданием положительного отношения от других (коэффициент корреляции 0,46) и самоприятием (коэффициент корреляции 0,385). Наличие таких зависимостей позволяет говорить о том, что чем выше среднеинтеллектуальный подросток оценивает свои творческие способности, тем выше его вера в свои способности и возможности, принятие собственной личности, тем более позитивного отношения он ожидает от других людей.

Сравнительный анализ достоверности взаимосвязей между интеллектом и показателями самоотношения, креативностью и показателями самоотношения в группах интеллектуально одаренных и среднеинтеллектуальных подростков показывает, что характер данных связей различен. Так, в группе одаренных подростков установлена статистически значимая обратно пропорциональная связь между интеллектом и самоприятием на бессознательном уровне, в отличие от группы среднеинтеллектуальных подростков, в которой данная связь не является статистически значимой, при этом отмечается тенденция к прямо пропорциональной связи. Среднеинтеллектуальные подростки, имеющие более высокие показатели интеллекта, имеют более высокие показатели самоуверенности, в отличие от интеллектуально одаренных подростков, у которых доля связи не является статистически значимой. Также с увеличением показателей интеллекта в группе среднеинтеллектуальных подростков возрастает способность к пониманию происходящего во внутреннем пространстве личности, в то время как в группе интеллектуально одаренных подростков не установлено такой зависимости.

В группе среднеинтеллектуальных подростков на значимом уровне прямо пропорционально с показателями креативности коррелирует шкала «самоинтерес», а с самооценкой подростками собственной креативности коррелируют шкалы «ожидание положительного отношения от других» и «самоприятие», в отличие от интеллектуально одаренных подростков, у которых данные связи не являются статистически значимыми.

Таким образом, приведенные в таблице 6 данные свидетельствуют о том, что связи между показателями самоотношения и интеллектом, а также связи между показателями самоотношения и креативностью у интеллектуально одаренных подростков имеют свою специфику, в отличие от связей между данными показателями у среднеинтеллектуальных подростков. Наиболее существенно отличаются связи между самоуверенностью и коэффициентом интеллекта, самоприятием и IQ, самопониманием и IQ, самоинтересом и креативностью, ожиданием положительного отношения от других людей и самооценкой креативности, самоприятием и самооценкой креативности.

Табличная форма также позволяет наглядно представить результаты изучения достоверности различий между испытуемыми. Приведем пример описания такой таблицы. В примере 10 приведена такая таблица с необходимыми текстовыми пояснениями (таблица 7).

Пример 10. Статистический анализ результатов с целью определения достоверности различий в показателях самосознания личности интеллектуально одаренных подростков с различным характером самоотношения (см. таблицу 7), показал наличие статистически значимых различий в показателях самосознания личности интеллектуально одаренных подростков с различным характером самоотношения (статистически значимых отличий не выявлено только по локусу контроля, т.е. характер самоотношения и локус контроля не взаимосвязаны в структуре самосознания личности интеллектуально одаренных подростков, интеллектуально одаренные подростки независимо от характера самоотношения характеризуются высокой степенью интернальности).

Таблица 7

Различия в самосознании личности интеллектуально одаренных подростков с конфликтным и позитивным характером самоотношения

№ |

|

Средние значения |

U |

P |

||

|

Параметр |

Конфликтное самоотношение |

Позитивное самоотношение |

|||

1 |

Ур. притязаний |

-0,92 |

3,07 |

142,5 |

0,045 |

|

2 |

Самооценка |

0,58 |

0,61 |

156,5 |

н.д. |

|

3 |

Локус контроля общ. |

27 |

29,5 |

180,5 |

н.д. |

|

4 |

И достижений |

7,2 |

8,1 |

172 |

н.д. |

|

5 |

И неудач |

7,15 |

6,7 |

212 |

н.д. |

|

6 |

И произв. отнош. |

6,9 |

6,6 |

213 |

н.д. |

|

7 |

И семья |

5,2 |

4,8 |

213 |

н.д. |

|

8 |

И межл. отношения |

2,5 |

3 |

202 |

н.д. |

|

9 |

И здоровье |

2,9 |

2,3 |

212 |

н.д. |

|

10 |

Вытеснение |

4,8 |

3,7 |

394,5 |

0,002 |

|

11 |

Регрессия |

8,7 |

6,5 |

426,5 |

0,013 |

|

12 |

Замещение |

4,2 |

3,5 |

461 |

н.д. |

|

13 |

Отрицание |

6 |

5 |

422 |

0,009 |

|

14 |

Проекция |

8,1 |

7 |

439 |

0,025 |

|

15 |

Компенсация |

5,1 |

4,6 |

401 |

н.д. |

|

16 |

Реакт. образование |

4,9 |

3,5 |

399 |

0,002 |

|

17 |

Рационализация |

6,8 |

6,3 |

481,5 |

н.д. |

|

18 |

Общ. уровень напряженности псих. защит |

49,4 |

40,4 |

404 |

0,003 |

|

Примечание: U – значение критерия Манна-Уитни, р – вероятность допустимой ошибки, н.д. – различия статистически не достоверны.

Одаренные подростки с позитивным самоотношением имеют более высокий уровень притязаний (р ≤0,045), чем подростки с конфликтным самоотношением, т.е. они считают себя способными к достижению целей более высокой степени сложности, отличаются уверенностью, настойчивостью, большей продуктивностью.

Подростки выделенных групп статистически достоверно различаются по содержанию Я-образа (р≤0,001) и самооценке (р≤0,001). Я-образ интеллектуально одаренных подростков с конфликтным характером самоотношения является более противоречивым, свидетельствует о наличии внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, протекающих на общем эмоциональном фоне конфликтного отношения к себе.

Самооценка одаренных подростков с позитивным характером самоотношения является более адекватной, чем у одаренных подростков с конфликтным характером самоотношения, что указывает на более высокую степень гармоничности самосознания и личности в целом и позволяет строить более точные и более выполнимые планы, стремиться к более осуществимым целям и желаниям.

Уровень напряженности психологических защит интеллектуально одаренных подростков с конфликтным характером самоотношения является более высоким, чем у одаренных подростков с позитивным характером самоотношения (р≤0,003), личность удерживает положительное отношение посредством сверхинтенсивной работы психологических защит.

Полученные данные согласуются с результатами исследования других авторов. Е.С. Романова и Л.P. Гребенников [161] приводят данные об отрицательной корреляции с пятью защитами из восьми, но особенно с регрессией и интеллектуализацией. Следовательно, чем выше самооценка личности, тем в меньшей степени она использует механизмы защиты и наоборот. Более высокими в группе одаренных подростков с конфликтным самоотношением являются показатели таких психологических защит личности как регрессия (р≤0,013), вытеснение (р≤0,002), отрицание (р≤0,009), проекция (р≤0,025) и реактивное образование (р≤0,002).