- •Традиционные технологии переработки жидкостей Очистка сточных вод от крупнодисперсных примесей

- •Седиментация

- •Современная установка

- •Гравитационная флотация

- •Фильтрование

- •Ионный обмен Ионообменные материалы

- •Нарушения при эксплуатации биофильтров и меры по их устранению

- •Совместная очистка бытовых и промышленных сточных вод

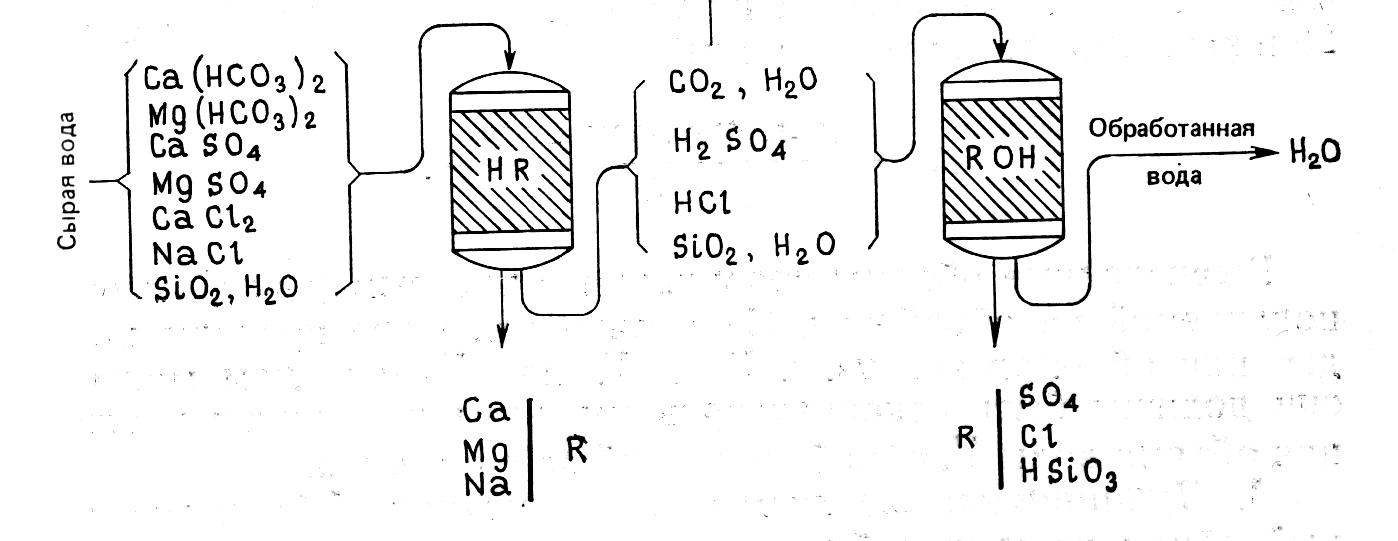

Ионный обмен Ионообменные материалы

Ионообменными материалами (ионитами) называются вещества, способные в эквивалентных количествах обменивать свои ионы на ионы того же знака и заряда, содержащиеся в растворе.

![]()

Те ионы, которые вступают в реакции ионного обмена, называют противоионами.

Заряд противоионов компенсируется противоположно заряженными ионами, которые химически связаны с трехмерной матрицей ионита. Эти ионы называют фиксированными, или ионогенными, группами.

Те из ионов в растворе, которые имеют тот же знак заряда, что и фиксированные группы ионита, называют ко-ионами.

-

Тип групп

Химическая формула

сильнокислотные

–SO3–

слабокислотные

– COO–, –PO32–

сильноосновные

–N(CH3)3+,

слабоосновные

=NH2+

Органические природные иониты – это гуминовые кислоты почв, а также торфы и угли.

|

Неорганические иониты: цеолиты, глинистые минералы, полевые шпаты, слюда и др. Na2OAl2O3nSiO2mH2O (катионообменники); фторапатит [Ca5(PO4)3]F и гидрокидапатит [Ca5(PO4)3]OH (анионообменники); силикагели, труднорастворимые оксиды и гидроксиды некоторых металлов (аллюминия, хрома, циркония). |

Ряд сродства к важнейшим катионам для сильнокислотных сульфокатионитов (КУ-2):

Li+<H+<Na+<NH4+<K+<Rb+<Cs+<Ag+<Tl+<

<UO22+<Mg2+<Zn2+<Co2+<Cu2+<Cd2+<Ni2+<Ca2+<Sr2+<Pb2+<Ba2+

Для слабокислотного катионита КБ-4:

Mg2+< Ca2+< Ni2+< Co2+< Cu2+.

Для сильноосновных анионитовых смол:

OH–<F–<Cl–<SCN–<Br–<CrO42–<NO3–<J–<SO42–<PO43–

Реакции ионного обмена протекают следующим образом:

при контакте с катионитом

RSO3H + NaCl RSO3Na + H Cl (11)

при контакте с анионитом

ROH + NaCl RCl + NaOH (12)

реакция идет до установления ионообменного равновесия.

Стадии процесса переноса вещества:

перенос ионов A из ядра потока жидкости к внешней поверхности диффузионного слоя, окружающего ионит;

диффузия ионов A через диффузионный слой;

переход иона через границу раздела ионит/раствор;

диффузия ионов A внутри смолы к фиксированным группам;

собственно химическая реакция двойного обмена ионов A и B;

диффузия ионов В внутри смолы к границе раздела фаз;

диффузия ионов В через диффузионный слой;

перенос ионов В в ядро потока жидкости.

Скорость обмена. Скорость ионного обмена определяется самой медленной из стадий.

Требования к ионообменным материалам.

Материал должен быть нерастворим в обычно практикуемых условиях.

Материал должен иметь форму гранул (как можно более однородных) таких размеров, чтобы потери напора в режиме фильтрования были приемлемы;

Изменения в состоянии ионообменного материала не должны сопровождаться разрушением его физической структуры.

Набухание или сжатие не должно, очевидно, вызывать растрескивания или разрушения гранул.

Ограничения:

ионный обмен возможен только в присутствии жидкой фазы, концентрация которой ограничена, и не пригоден для других целей;

ионообменные материалы предназначены для извлечения ионов, но не для отфильтровывания взвешенных и коллоидных веществ или масляных эмульсий;

присутствие большого количества растворенных газов в воде может вызвать серьезные нарушения активности ионообменных материалов;

сильные окислители С12 и О3 разрушают многие смолы;

при практическом использовании паспортных данных поставляемых ионообменных материалов необходимо проявлять крайнюю осторожность.

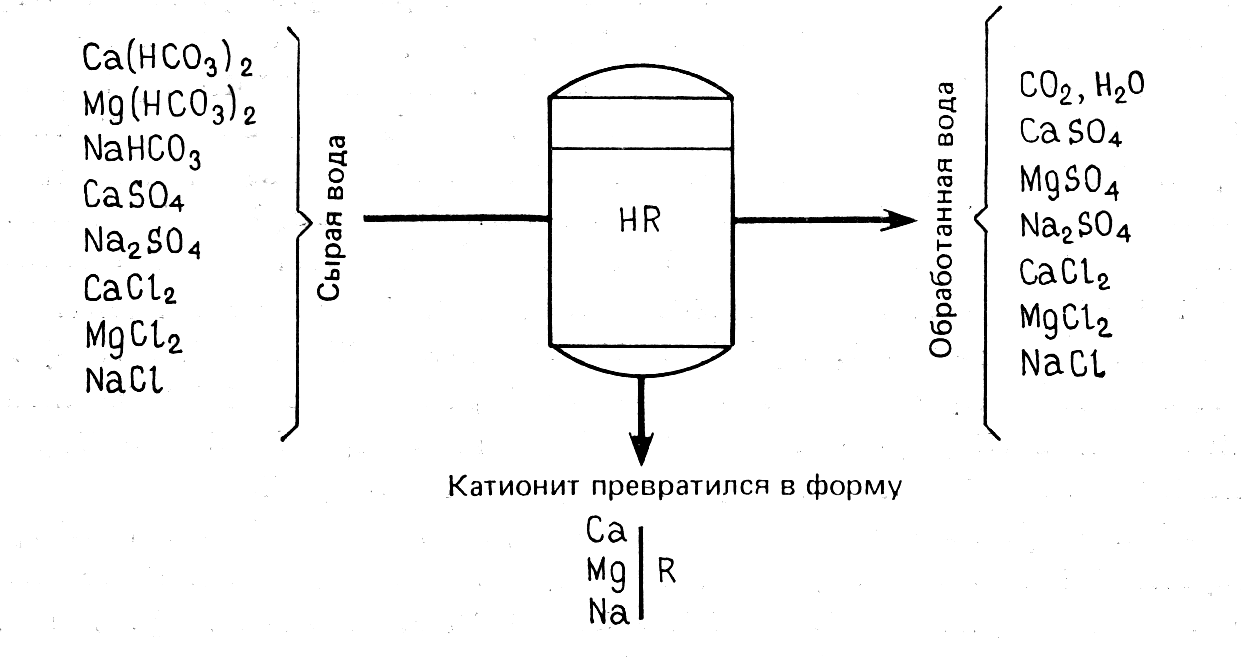

Применение ионного обмена в системах очистки

Цикл включает четыре фазы:

фиксацию и ионный обмен,

расширение слоя ионообменной смолы обратным потоком, регенерацию и промывку.

|

|

Рисунок – Схема Na-катионирования природных вод (умягчение) |

Рисунок – Схема H-катионирования природных вод (умягчение + удаление карбонатов) |

Рисунок – Схема обессоливания воды с использованием слабоосновного анионит

Электрическая проводимость обработанной воды может составлять от 2 до 20 мкСм/см; (50-500кОм см–1); рН в пределах 6—6,5, если диоксид углерода надлежащим образом удален.

Рисунок – Схема обессоливания воды с использованием сильноосновного анионита

Электрическую проводимость обессоленной воды от 3 до 20 мкСм/см (50-300 кОм см–1); содержание кремния 0,05—0,5 мг/л и рН=7—9.

Установки дополняют катионитовым и анионитовым фильтром второй ступени.

Вода, имеет рН==6 до 7 и электрическую проводимость 1 мкмСм/см (1МОм см–1).

Установки со смешанной загрузкой (анионитовые и катионитовые смолы -в одном и том же корпусе).

Преимущества:

Качество фильтрата после смешанного слоя не зависит от концентрации солей в исходной воде.

Смешанный слой работает с мало различающейся эффективностью при обессоливании вод разного состава.

При смешивании иониты занимают объем, значительно превосходящий объем ингредиентов смеси, и образуют в связи с этим более проницаемый слой.

Фронт сорбции перемещается без размывания

Недостатки:

установка более сложна в эксплуатации из-за того, что необходимо тщательно перемешивать и разделять её составные части для регенерации.

Объемное соотношение катионита и анионита зависит от исходного солевого состава воды и соотношения емкостей ионитов.

Q АВ-17600 экв/м3, QКУ-2 1000-1200 экв/м3 КУ-2:АВ-17=1:2.

В водах, обогащенных гидрокарбонатами КУ-2:АВ-17=1:3, 1:4

Рисунок – Схема комплексной переработки воды

|

Рисунок - Схемы ионообменных установок периодического действия: а — с проточной регенерацией; б — с оборотом части регенерата; в — с фракционированием регенерата; г—с «плавающим» фильтром: 1—фильтры; 2—эжектор; 3— емкости для регенерата; 4 — емкости для промывных вод

|

Регенерация ионитов.

Смолы разделяют гидравлическим путем в потоке воды: необходимо и достаточно, чтобы их плотности различались на 100-150 кг/м3.

Катиониты регенерируют 2—8%-ми растворами кислот, аниониты -2—6%-ми растворами щелочи.

Затраты реагентов на регенерацию составляют 1-6 экв/экв обменной ёмкости сорбента.

Степень регенерации определяют по формуле:

=100*(Qвосст/Qисх)

На промывку от необменно сорбированного регенерирующего раствора тратится до 100 объемов обессоленной воды на 1 объем ионита!!!!

Другой способ – без разделения. Возможна также регенерация тех и других ионами солей, например, обработкой 10% раствором NaCl.

Недостатки:

• в случаях высокого солесодержания исходной воды требуются большие объемы ионообменных материалов;

• перерывы в подаче очищенной воды во время циклов регенерации;

• сложность операций регенерации;

• необходимость в больших дополнительных объемах аппаратов для расширения загрузки и большой расход промывной воды.

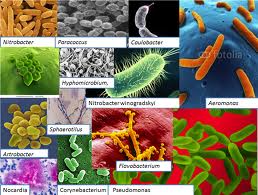

Биохимические методы очистки сточных вод

Процесс биохимической очистки осуществляет сложное сообщество микроорганизмов — бактерий, простейших, ряда высших организмов.

Загрязнения сточных вод являются для многих микроорганизмов источником питания, при использовании которых они получают необходимое для их жизни: энергию и материал для конструктивного обмена (восстановления распадающихся веществ клетки, прирост биомассы).

Изымая из воды питательные вещества (загрязнения) микроорганизмы очищают ее, одновременно внося в эту воду новые вещества - продукты обмена, выделяемые во внешнюю среду. В основном, биохимическая очистка сточных вод осуществляется с использованием активного ила или биопленки.

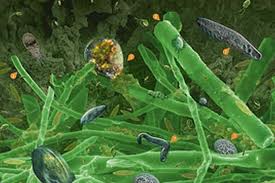

Состав активного ила и биопленки.

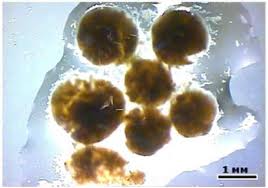

Активный ил состоит из живых организмов и твердого субстрата. Живые организмы представлены скоплениями бактерий и одиночными бактериями, простейшими червями, плесневыми грибами, дрожжами, простейшими и редко—личинками насекомых, рачков, а также водорослями и др.

|

|

Скопления бактерий в активном иле окружены слизистым слоем (капсулами). Такие скопления называются зооглеями. Они способствуют улучшению структуры ила, его осаждению и уплотнению. Слизистые вещества содержат антибиотики, способные подавлять ниточные бактерии.

Соотношение капсульных и бескапсульных штаммов называют коэффициентом зооглейности. Бактерии, лишенные слизистого слоя, с меньшей скоростью окисляют загрязнения.

Активный ил представляет собой амфотерную коллоидную систему, при рН=4—9 имеющую отрицательный заряд.

Сухое вещество активного ила содержит 70—90% органических и 30—10% неорганических веществ.

Субстрат, которого в активном иле может быть до 40%, представляет собой твердую отмершую часть остатков водорослей и различных твердых остатков. К нему прикрепляются организмы активного ила.

|

Биомасса основной физиологической группы бактерий, ведущих процесс окисления, составляет в илах 80—90%, а остальное—биомасса сопутствующих бактерий и других организмов. Только основная группа бактерий участвует в процессе очистки сточных вод, а сопутствующие группы микробов подготавливают среду для существования микроорганизмов этой основной группы, обеспечивая ее питательными и ростовыми веществами и утилизируя продукты окисления. При образовании активного ила сначала появляются бактерии, затем простейшие. Бактерии выделяют вещества, стимулирующие размножение простейших. |

Они обладают склеивающей способностью, поэтому активный ил представляет собой буровато-желтые комочки и хлопья размером 3—150 мкм. В 1 м3 активного ила содержится 21014 бактерий.

Качество ила определяется скоростью его осаждения и степенью очистки жидкости. Крупные хлопья оседают быстрее, чем мелкие.

Состояние ила характеризует иловый индекс, который представляет собой отношение объема осаждаемой части активного ила к массе высушенного осадка (в граммах) после отстаивания в течение 30 мин. Чем хуже оседает ил, тем более высокий иловый индекс он имеет.

Биопленка растет на наполнителе биофильтра, она имеет вид слизистых обрастаний толщиной 1—3 мм и более.

|

|

Биопленка состоит из бактерий, грибов, дрожжей и других организмов. В ней встречаются более разнообразные представители простейших, коловраток, червей, чем в активном иле. Число микроорганизмов в биопленке меньше, чем в активном иле. В 1 м3 биопленки содержится 11012 бактерий. Цвет ее меняется с изменением состава сточных вод от серовато-желтого до темно-коричневого.

Биохимический метод применяют:

для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод от многих растворенных органических и некоторых неорганических (сероводорода, сульфидов, аммиака, нитритов и др.) веществ.

Контактируя с органическими веществами, микроорганизмы частично разрушают их, превращая в воду, диоксид углерода, нитрит- и сульфат-ионы и др. Разрушение органических веществ называют биохимическим окислением. Некоторые органические вещества способны легко окисляться, а некоторые не окисляются совсем или окисляются очень медленно.

Закономерности распада органических веществ.

Для того чтобы происходил процесс биохимического окисления органических веществ, находящихся в сточных водах, они должны попасть внутрь клеток микроорганизмов. К поверхности клеток вещества поступают за счет конвективной и молекулярной диффузии. Доставка очищаемых веществ внутрь клеток определяется диффузией через полупроницаемые цитоплазматические мембраны, возникающей вследствие разности концентраций веществ в клетке и вне ее. Однако большая часть вещества попадает внутрь клеток при помощи специфического белка-переносчика. Образующийся растворимый комплекс вещество — переносчик диффундирует через мембрану в клетку, где он распадается, и белок-переносчик включается в новый цикл переноса (облегченный перенос).

Основную роль в процессе очистки сточных вод играют процессы превращения вещества, протекающие внутри клеток микроорганизмов. Эти процессы заканчиваются окислением вещества с выделением энергии и синтезом новых веществ с затратой энергии.

Внутри клетки химические соединения подвергаются различным анаболическим и катаболическим превращениям. Анаболические превращения приводят к синтезу новых клеточных компонентов, а катаболические являются источниками необходимой для клетки энергии. Суммарные реакции биохимического окисления в аэробных условиях схематично можно представить в следующем виде:

фермент

CxHyOzN+(x+y/4+z/3+3/4)O2 xCO2+[(y-3)/2] H2O+NH3+H (1)

фермент

CxHyOzN+ NH3+ O2 C5H7NO2+CO2+H (2)

Реакция (1) показывает характер окисления вещества для удовлетворения энергетических потребностей клетки, реакция (2)—для синтеза клеточного вещества.

Итак, внутри клеток микроорганизмов происходит непрерывный и очень сложный процесс химических превращений. В строгой последовательности с большой скоростью протекает большое число реакций. Скорость реакций и их последовательность зависят от вида и содержания ферментов, которые выполняют роль катализаторов. Ферменты ускоряют только те реакции, которые протекают самопроизвольно, но с очень малой скоростью.

В простейшем случае эту реакцию можно представить как:

![]() (3)

(3)

Здесь k1,k2,k3 –константы скоростей процессов.

В ходе этой реакции молекулы вещества S взаимодействуют с ферментом E, образуя фермент-субстратный комплекс ES. Затем этот комплекс превращается в конечный продукт P с регенерацией фермента. Вторая реакция также обратима, т. е. из Р и E возможно вновь образование комплекса ES. Если в стационарных условиях концентрация ES остается практически постоянной, то определяющую роль в кинетике процесса играет реакция превращения ES в продукт P.

Скорость такой реакции определяется уравнением Михаэлиса-Ментена:

V = Vmax[S]/(Km+[S]) (4)

где скорость V образования конечного продукта P равна приросту концентрации этого продукта [P] за время t: V=d[P]/dt; максимальная скорость реакции определяется константой скорости реакции превращения фермент-субстратного комплекса ES в конечный продукт P и фермент E: Vmax=k3[E0], E0 – начальная концентрация фермента.

Константу Km называют константой Михаэлиса — Ментена. Она характеризует зависимость скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата в стационарном состоянии процесса. Константа имеет размерность моль/л.

Если V=0,5Vmax, то Km=[S]. Отсюда следует, что константа Km численно равна концентрации субстрата, при которой скорость ферментативной реакции составляет половину максимально возможной.

Для определения значения константы Km исследуют зависимость скорости реакции от концентрации субстрата в широком диапазоне [S]. Зависимость выражают графически, откладывая на оси ординат1/V, а на оси абсцисс 1/[S]. В случае применимости к исследуемой реакции уравнения Михаэлиса—Ментана зависимость l/V=f(l/[S]) будет изображаться прямой линией. Причем, прямая отсекает на оси ординат отрезок, равный

1/Vmax, а на оси абсцисс -1/Km (рисунок ).

|

Рисунок – Определение константы ферментативной реакции |

Ферменты (или энзимы) представляют собой сложные белковые соединения с молекулярной массой, достигающей сотен тысяч и миллионов. По строению молекулы ферменты подразделяются на одно- и двухкомпонентные. Первые из них являются простыми белками — протеинами, вторые — сложными белками — протеидами, молекула которых состоит из двух частей: первая часть, белковая, называется носителем, или апоферментом, -вторая — небелковая, называется коферментом. Каталитической активностью обладает кофермент, а белковый носитель увеличивает его активность.

Каталитические реакции протекают на поверхности молекул ферментов, на которой возникают активные центры. По сравнению с химическими катализаторами ферменты способны действовать в более «мягких условиях», т. е. при невысоких температурах, нормальном давлении и реакции среды, близкой к нейтральной. Другой особенностью ферментов является то, что каждый из них взаимодействует только с определенным химическим соединением и катализирует одно из многих превращений, которым подвергается данное химическое соединение. При изменении состава и концентрации веществ требуются ферменты иного состава. Таким образом, каждую реакцию катализирует один соответствующий фермент. При этом продукт одной реакции служит субстратом для следующей. Все это является существенным отличием ферментного катализа. Для разрушения сложной смеси органических веществ необходимо 80-100 различных ферментов.

К числу веществ (активаторов), которые повышают активность ферментов, относятся многие витамины и катионы Са2+, Mg2+, Мп2+. В то же время соли тяжелых металлов, синильная кислота, антибиотики являются ингибиторами. Они блокируют активные центры фермента, препятствуя его реакции с субстратом, т. е. резко снижают активность. Скорость образования и распада ферментов зависит от условий роста микроорганизмов и определяется скоростью поступления в клетку веществ, инги-бирующих и активирующих биохимические процессы.

Клетки каждого вида микробов имеют определенный набор ферментов. Некоторые из них независимо от субстрата постоянно присутствуют в клетках микроорганизмов. Такие ферменты называются конститутивными. Другие ферменты синтезируются в клетках вследствие каких-либо изменений в окружающей среде, например изменения состава или концентрации загрязнений сточных вод. Эти ферменты появляются в период приспособления организмов к изменению среды, поэтому называются адаптивными. Сроки адаптации (приспособления) различны и продолжаются от нескольких часов до десятков и сотен дней.

Если в сточных водах находится несколько веществ, то процесс окисления будет зависеть от содержания и структуры всех растворенных органических веществ.

В первую очередь будут окисляться те вещества, которые необходимы для создания клеточного материала и для получения энергии. Другие вещества потребляются микроорганизмами в зависимости от набора ферментов с равными или разными скоростями окисления одновременно или последовательно. Порядок окисления вещества сказывается на продолжительности очистки сточных вод. При последовательном окислении вещества продолжительность очистки определяется суммой длительности окисления каждого вещества в отдельности.

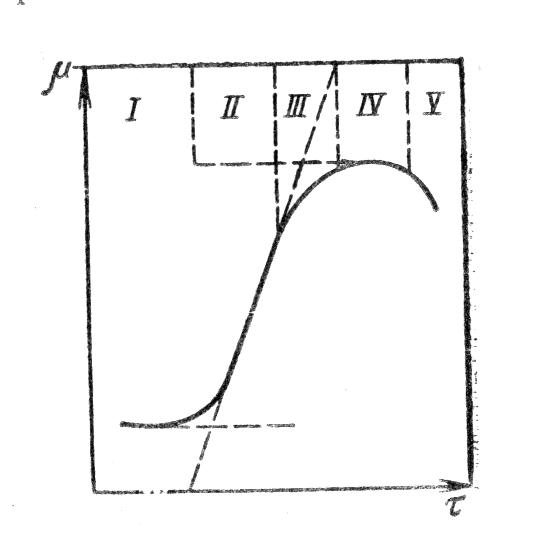

Прирост биомассы. В процессе очистки сточных вод происходит процесс прироста биомассы, который зависит от химической природы загрязнений, вида и возраcта микроорганизмов, от концентрации фосфора и азота в сточной воде, от ее температуры. Прирост биомассы зависит также от скорости размножения микроорганизмов и имеет сложную зависимость от времени. Для периодического процесса в общем виде процесс роста микроорганизмов во времени изображается кривой, показанной на рисунке .

-

Рисунок – Скорость роста микроорганизмов

В зависимости от скорости выделяют несколько фаз роста микроорганизмов.

Фаза I—приспособления (лаг-фаза), когда клетки увеличиваются в размерах, но число их не возрастает.

Фаза II—экспоненциального роста, когда клетки делятся с максимальной скоростью.

Фаза III — замедления роста; в ней наблюдается истощение питательных веществ.

Фаза IV—фаза стационарного роста; численность микроорганизмов остается неизменной. Фаза V—отмирания.

Наклон кривой на рисунке показывает мгновенную скорость роста, которая меняется в различные промежутки времени. Фаза II является периодом самого быстрого развития микроорганизмов. Питательных веществ достаточно, и скорость роста не тормозится продуктами распада. Прирост биомассы происходит с постоянной скоростью по прямой линии. Тангенс угла наклона этой прямой обозначают max и называют удельной экспоненциальной скоростью роста.

Удельная скорость роста специфична для каждого вида микроорганизмов и среды. Зависимость ее от концентраций субстрата определяется уравнением Моно:

= max [S]/(Km+[S]) (5)

Нетрудно видеть, что это уравнение по виду идентично уравнению (4). Константа Km всегда больше 0, поэтому дробь меньше единицы. Таким образом, max не может быть достигнута. Только при [S]>>Kм удельная скорость близка к максимальной

Для приближенных расчетов прирост биомассы (Пр) можно определить по формуле:

Пр=K(ХПК – БПКполн) (6)

Коэффициент К, характеризующий качество ила, определяется экспериментально и изменяется в пределах 0,1—0,9. Прирост биомассы для монокультуры всегда меньше, чем для культур биоценоза.

При условии непрерывного поступления свежего субстрата и вывода продуктов разложения веществ можно поддерживать высокую скорость размножения микробов и проводить непрерывный процесс очистки сточных вод. Для этого необходимо, чтобы концентрация питательных веществ и продуктов распада поддерживалась на определенном и постоянном уровне.

Давайте вспомним теперь, что такое БПК и ХПК.

Основные показатели. Сточные воды, направляемые на биохимическую очистку, характеризуются величиной БПК и ХПК.

БПК—это биохимическая потребность в кислороде, или количество кислорода, использованного при биохимических процессах окисления органических веществ (не включая процессы нитрификации) за определенный промежуток времени (2, 5, 8, 10, 20 сут), в мг O2 на 1 мг вещества. Например:БПК5—биохимическая потребность в кислороде за 5 сут, БПКполн — полная биохимическая потребность в кислороде до начала процессов нитрификации.

ХПК — химическая потребность в кислороде, т. е. количество кислорода, эквивалентное количеству расходуемого окислителя, необходимого для окисления всех восстановителей, содержащихся в воде. ХПК также выражают в мг O2 на 1 мг вещества.

По биохимическому показателю, а это отношение величин БПК к ХПК, определяют группу промышленной сточной воды.

1 группа — БПКполн./ХПК > 0,2 — органические загрязнения этой группы не токсичны для микроорганизмов и после механической и физико-механической очистки используются для разбавления групп стоков. В эту группу входят хозяйственно-бытовые стоки дрожжевых, пивоваренных, сахарных и др. предприятий пищевой промышленности.

2 группа — БПКполн./ХПК = 0,02 - 0,2. В эту группу входят стоки установок крекинга, коксования, производства битума, смазок, алкилирования и др. Легко окисляются биохимически после механической и физико-механических очисток.

3 группа — БПКпопн./ХПК — 0,001-0,01. К этой группе относятся стоки предприятий черной металлургии, тяжелого машиностроения и т. д. Это стоки установок сульфирования, хлорирования, производства ПАВ, масел и т.п. Такие стоки после локальной механической и физико-механической очистки могут быть бактериально окислены.

4 группа — стоки углеобогатительных и рудообогатительных фабрик. Основные загрязнители — взвешенные минеральные вещества и мелкие частицы пустой породы. Для этой группы необходима механическая очистка.

Сточные воды первой и второй групп относительно постоянны по виду и расходу загрязнений. Они составляют до 90% от всей рекламационной воды. После очистки они применимы в системах оборотного водоснабжения. Сточные воды третьей группы образуются периодически и отличаются переменной концентрацией загрязнений, устойчивых к биохимическому окислению. К этой группе относятся различные залповые и аварийные сбросы. Они загрязнены веществами, которые хорошо растворимы в воде. Эти воды непригодны для оборотного водоснабжения.

Для установления возможности подачи промышленных сточных вод на биохимические очистные сооружения устанавливают максимальные концентрации токсичных веществ, которые не влияют на процессы биохимического окисления (МКб) и на работу очистных сооружений (МКб.о.с. ).

При отсутствии таких данных возможность биохимического окисления устанавливают по отношению БПКполн и ХПК. При отношении (БПК/ХПК) •10050% вещества поддаются биохимическому окислению. При этом необходимо, чтобы сточные воды не содержали ядовитых веществ и примесей солей тяжелых металлов.

Для неорганических веществ, которые практически не поддаются окислению, также устанавливают максимальные концентрации. Если такие концентрации превышены, воды нельзя подвергать биохимической очистке.

При аэробной очистке микроорганизмы культивируются в активном иле или биопленке. Анаэробные методы очистки протекают без доступа кислорода; их используют главным образом для обезвреживания осадков.

Аэробный метод

основан на использовании аэробных групп организмов, для жизнедеятельности которых необходим постоянный приток кислорода и температура 20—40 0С. При изменении кислородного и температурного режима состав и число микроорганизмов меняются.

В процессе биологического окисления для аэробных микроорганизмов конечным акцептором служит кислород, присоединяющий электроны и реагирующий с ионами водорода с образованием молекулы воды. При прекращении поступления кислорода к ферментативным системам клетки электроны перестают сниматься с последнего энергетического акцептора. В результате дыхательная цепь оказывается предельно восстановленной и перестает функционировать. Наступает энергетический голод, приводящий к гибели клетки. Поэтому в таких процессах особенно важно обеспечить микроорганизмы необходимым количеством кислорода.

Влияние различных факторов на скорость процесса. Как и в любом процессе с диффузионным контролем и химической реакцией, его скорость определяется:

доставкой продукта переработки и кислорода из жидкости к поверхности микроорганизма;

переносом этих веществ через нативные мембраны в микроорганизм;

скоростью биохимической реакции;

переносом продуктов реакции через нативные мембраны в жидкость;

отводом продуктов реакции от границы раздела микроорганизм/обрабатываемый раствор.

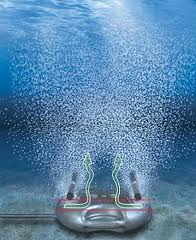

Уменьшение размеров пузырьков кислорода, а также увеличение площади контакта фаз и содержания кислорода в перерабатываемой воде способствует интенсификации по пункту 1. Немалую роль здесь играют физические и химические свойства перерабатываемых жидкостей: вязкость и поверхностное натяжение влияют на размер пузырьков газа. Химическое сродство к кислороду способствует процессу хемосорбции.

С повышением концентрации кислорода в сточной воде скорость потребления его увеличивается. Однако это происходит только до определенного предела. Концентрация кислорода в воде, при которой скорость его потребления становится постоянной и не зависит от дальнейшего повышения концентрации, называется критической Скр. Критическая концентрация зависит от природы микроорганизмов и температуры. Признаком достаточной аэрации сточной воды является положительная разность Сс—Скр>0, где Cc концентрация кислорода в сточной воде соответствующая стационарным условиям. Эту разность следует поддерживать минимальной, так как чем ниже Сс, тем больше движущая сила абсорбции.

Интенсификация по пунктам 1,5 обеспечивается турбулизацией потока, при которой активный ил находится во взвешенном состоянии.

Пункты 2,4 определяются природой микроорганизмов, а также состоянием границы раздела (сорбцией на поверхности микроорганизмов неорганических и органических веществ, снижающих площадь массообмена).

Скорость биохимической реакции (пункт 3), как правило, увеличивается с повышением температуры. Однако на практике ее поддерживают в пределах 20—30 °С. Превышение указанной температуры может привести к гибели микроорганизмов. К тому же с увеличением температуры сточной воды уменьшается растворимость кислорода, поэтому для поддержания необходимой концентрации его в воде требуется производить более интенсивную аэрацию. При более низких температурах снижается скорость очистки, замедляется процесс адаптации микробов к новым видам загрязнений, ухудшаются процессы нитрификации, флокуляции и осаждения активного ила.

Для успешного протекания реакций биохимического окисления необходимо присутствие в сточных водах соединений биогенных элементов и микроэлементов: N, S, Р К, Mg, Ca, Na, Cl, Fe, Mn, Mo, Ni, Co, Zn, Си и др. Среди этих элементов основными являются N, Р и К, которые при биохимической очистке должны присутствовать в необходимых количествах. Содержание остальных элементов не нормируется, так как их в сточных водах достаточно.

Недостаток азота тормозит окисление органических загрязнителей и приводит к образованию труднооседающего ила.

Недостаток фосфора приводит к развитию нитчатых бактерий, что является основной причиной вспуханий активного ила, плохого оседания и выноса его из очистных сооружений, замедления роста ила и снижения интенсивности окисления.

Биогенные элементы лучше всего усваиваются в форме соединений, в которой они находятся в микробных клетках: азот—в форме аммонийной группы NH4+, а фосфор—в виде солей фосфорных кислот.

Следует помнить, что активный ил способен сорбировать соли тяжелых металлов. При этом снижается биохимическая активность ила и происходит вспухание его из-за интенсивного развития нитчатых форм бактерий. По степени токсичности тяжелые металлы можно расположить в следующем порядке: Sb>Ag>Cu>Hg>>CoNiPb>Cr>V>Cd>Zn>Fe. Допустимая концентрация токсичных веществ, при которой возможно биологическое окисление, зависит от природы этих веществ. В тех случаях, когда сточные воды содержат несколько видов токсичных веществ, расчет очистных сооружений ведут по наиболее сильнодействующим из них.

Аэробные процессы биохимической очистки могут протекать в природных условиях и в искусственных сооружениях. В естественных условиях очистка происходит на полях орошения, полях фильтрации и биологических прудах. Искусственными сооружениями являются аэротенки и биофильтры разной конструкции. Тип сооружений выбирают с учетом местоположения завода, климатических условий, источника водоснабжения, объема промышленных и бытовых сточных вод, состава и концентрации загрязнений. В искусственных сооружениях процессы очистки протекают с большей скоростью, чем в естественных условиях.

Биологическая очистка в природных условиях

Сущность процесс биологической очистки заключается в том, что при проходе сточных вод через почву в верхнем её слое задерживаются взвешенные и коллоидные вещества, образуя на поверхности частичек почвы густо заселенную микроорганизмами пленку. Эта пленка адсорбирует на себя органические вещества и переводит их в растворимое состояние. Используя проникающий из воздуха в поры почвы кислород, микроорганизмы перерабатывают органические вещества в минеральные соединения. В глубокие слои почвы проникание кислорода затруднено, поэтому наиболее интенсивное окисление происходит в верхних слоях почвы (0,2—0,4 м).

|

Поля орошения. Это специально подготовленные земельные участки, на которые периодически выпускают сточные воды. |

Эти поля используют одновременно для очищения сточных вод и выращивания зерновых и силосных культур, трав, овощей, а также для посадки деревьев и кустарников. Очистка сточных вод в этих условиях идет под действием почвенной микрофлоры, солнца, воздуха и под влиянием жизнедеятельности растений. Сточные воды содержат в основном бактерии. В смешанных биоценозах активного слоя почвы возникают сложные взаимодействия микроорганизмов симбиотического и конкурентного порядка. (Растения пользуются плодами жизнедеятельности микрорганизмов: перевод ионов аммония в нитрты-нитриты).

Устройство и эксплуатация полей орошения регламентируются «Санитарными правилами строительства и эксплуатации земледельческих полей орошения для обезвреживания и использования сточных вод». При выращивании на полях орошения сельхозпродуктов, используемых в пищу без тепловой обработки, сточные воды перед направлением на поля орошения необходимо обязательно отстаивать.

Технология эксплуатации полей орошения заключается в следующем:

подборе ассортимента сельхозкультур и их размещении на полях, обеспечиваемом круглогодичную и круглосуточную подачу сточных вод;

разработке ежегодного и ежесуточного графика подачи воды в зависимости от почвенных условий, принятого севооборота и потребности культур во влаге;

систематическом учете количества сточной воды, поданной на полив, и контроле за качеством предочистки воды;

надзоре за сохранностью сооружений;

обеспечении агротехнической обработки почвы, необходимой для выращивания сельскохозяйственных культур и лучшего орошения и аэрации почв.

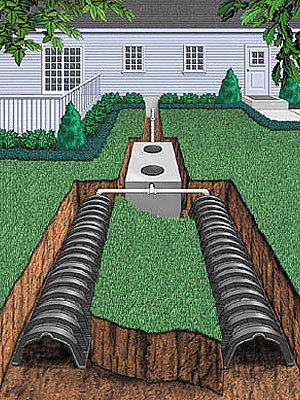

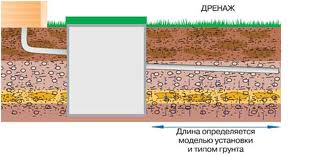

Поля орошения лучше устраивать на песчаных, суглинистых и черноземных почвах. Грунтовые воды должны быть не выше 1,25 м от поверхности. Если грунтовые воды залегают выше этого уровня, то необходимо устраивать дренаж. В последнее время широкое распространение получило подпочвенное орошение сточными водами, распределяемыми через трубчатые асбестоцементные или полиэтиленовые трубчатые увлажнители. Такое орошение позволяет наиболее полно использовать удобрительные свойства сточных вод, автоматизировать процессы полива и обеспечить санитарно-гигиенические требования.

Земледельческие поля орошения имеют следующие преимущества перед искусственными очистными сооружениями:

1) снижаются капитальные и эксплуатационные затраты;

2) исключается сброс стоков за пределы орошаемой площади;

3) обеспечивается получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных растений;

4) вовлекаются в сельскохозяйственный оборот малопродуктивные земли.

Поля фильтрации. В отличие от полей орошения на них не выращиваются сельскохозяйственные культуры и они предназначены только для биологической очистки сточных вод.

Представляют собой отдельные участки (карты), спланированные горизонтально под небольшим уклоном и ограниченные земляными валами.

Сточные воды поступают на карты по системе открытых каналов и лотков. Очищенная и отфильтрованная вода собирается и отводится в водоем по открытой или закрытой дренажной системе.

|

|

|

Для обеспечения воздухом аэробных бактерий, находящихся в верхних слоях почвы, сохранения пористости почвы и предупреждения заиливания её поверхности поля фильтрации регулярно (не менее 2 раз за лето) вспахивают.

Часть территории земледельческого поля орошения отводят под резервное поле фильтрации. В этом случае общая площадь поля орошения будет:

Sобщ=K(Sп.о.+ Sп.ф.)= K(Q/qп.о. + Q/qф), (5)

где К—коэффициент запаса (в пределах 1,2-1,3); Sп.о и Sп.ф. площади полей соответственно орошения и фильтрации, га; Q-расход сточных вод, м3/сут; qп.о, qф - нагрузки сточных вод на поля орошения и фильтрации, м3/гасут; их принимают равными 5—20 м м3/гасут)].

Зимой количество микроорганизмов в почве значительно меньше, чем летом. Поэтому в зимнее время сточную воду направляют только на резервные поля фильтрации. Так как в этот период фильтрация сточной воды или прекращается полностью или замедляется, то резервное поле фильтрации проектируют с учетом площади намораживания Sн (в м2):

Sн=QTнqф/[(hн-h0)л (6)

где Q - расход сточных вод, м3/сут; Tн - число дней намораживания; - коэффициент, характеризующий величину зимней фильтрации; hн и h0 - высоты слоев соответственно намораживания и зимних осадков, м; л - плотность льда, кг/м3.

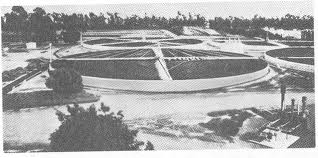

Биологические пруды. Представляют собой каскад прудов, состоящий из 3—5 ступеней, через которые с небольшой скоростью протекает осветленная или биологически очищенная сточная вода.

|

|

Пруды предназначены для биологической очистки и для доочистки сточных вод в комплексе с другими очистными сооружениями. Различают пруды с естественной или искусственной аэрацией.

Пруды с естественной аэрацией имеют небольшую глубину (0,5—1 м), хорошо прогреваются солнцем и заселены водными организмами.

|

Для повышения скорости растворения кислорода, а, следовательно, и повышения скорости окисления сооружают аэрируемые пруды. Аэрацию проводят механическим или пневматическим путем. Аэрация позволяет в 3—3,5 раза повысить нагрузку по загрязнениям и увеличить глубину пруда до 3,5 м. |

Бактерии используют для окисления загрязнений кислород» выделяемый водорослями в процессе фотосинтеза, а также кислород из воздуха. Водоросли, в свою очередь, потребляют CO2, фосфаты и аммонийный азот, выделяемые при биохимическом разложении органических веществ. Для нормальной работы необходимо соблюдать оптимальные значения рН и температуры сточных вод. Температура должна быть не менее 6°С. В зимнее время пруды не работают.

При расчете прудов определяют их размеры, обеспечивающие необходимую продолжительность пребывания в них сточных вод. В основе расчета определение скорости окисления, которую оценивают по БПК и принимают для вещества, разлагающегося наиболее медленно.

Продолжительность пребывания сточных вод в биологических прудах с естественной аэрацией определяют по формуле

=(1/Ki)lg[(БПКполнвх–БПКполнпруд)/(БПКполнвых–БПКполнпруд)], (7)

где Ki- константа скорости потребления кислорода, 1/сут; БПКполнвх – БПКполн воды, поступающей на очистку, мг О2/л; БПКполнвых -БПКполн воды, выходящей из пруда, мг О2/л; БПКполнпруд - БПКполн воды, обусловленная внутриводоемными процессами, мг О2/л.

Для теплого времени принимают БПКполнвых =6 и БПКполнпруд=3 мг О2/л, для холодного БПКполнвых=4-5 и БПКполнпруд-2 мг О2/л. Константа Ki зависит от состава сточных вод и температуры.

Активную поверхность биологического пруда определяют по формуле

Sa=aQ(БПКполнвх - БПКполнвых)/[(a-b)rатм], (8)

где Q — расход сточных вод, м3/сут; БПКполнвх - БПКполнвых соответственно БПКполн поступающих и очищенных сточных вод, мг О2/л; а, b — растворимость кислорода в воде соответственно в начале процесса и по истечении времена , мг/л; rатм - атмосферная реаэрация, г/(м2сут). Фактическая площадь пруда равна

S=Sa/', (9)

Для прудов с сильно изрезанными берегами '=0,5—0,6, для прудов с ровными берегами '=0,8—0,9.

Нагрузка отстоенной воды в биологических прудах должна быть не выше 250 м2га/сут. При подаче биологически очищенной воды эта нагрузка может быть увеличена до 5000 м2га/сут. Количество кислорода не должно снижаться ниже 4 мг/л. Среднее время пребывания сточных вод в прудах –7-10 суток.

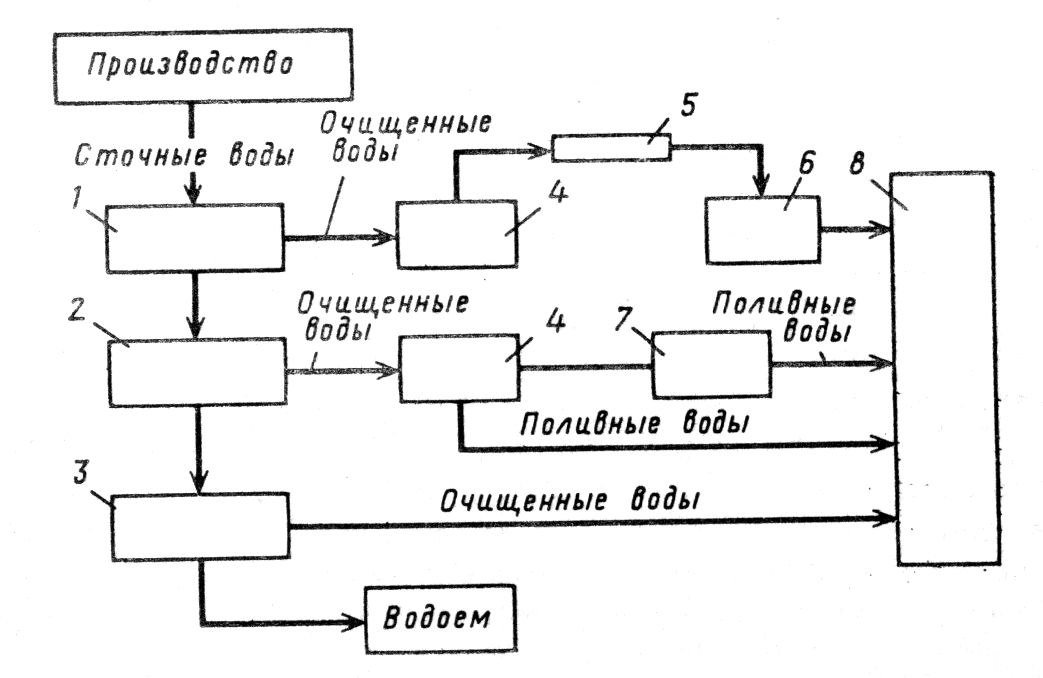

Очистка сточных вод с одновременным их использованием для орошения и удобрения может быть проведена по разным вариантам схем.

Вариант 1. Сточные воды после механической очистки поступают в пруды-накопители, а затем по каналу — в пруды-испарители и на поля орошения.

Вариант 2. Сточные воды после физико-химической очистки направляют в биологические пруды, затем на поля орошения или сначала на поля фильтрации, а потом на поля орошения.

Вариант 3. Сточные воды после механической, физико-химической и биохимической очистки направляют на поля орошения, а в неполивной период сбрасывают в водоем.

|

Рисунок 3. Варианты естественной биохимической очистки сточных вод: 1—сооружения механической очистки; 2—сооружения физико-химической очистки; 3— сооружения биохимической очистки; 4 —биологические пруды; 5—отводной канал; 6—пруд-испаритель; 7 — поля фильтрации; 8—земледельческие поля орошения |

Биологические сооружения очистки сточных вод в естественных условиях имеют ряд ограничений:

засоление почвы;

бактериальное загрязнение не только поверхности почв, но и вероятность бактериального загрязнения воздуха за счет выпарительных процессов;

опасность загрязнения грунтовых и поверхностных вод.

Поэтому целесообразно использовать такие сооружения не как основные, а как средства доочистки после других методов.

Биологическая очистка в искусственных сооружениях

В искусственных условиях очистку проводят в аэротенках или биофильтрах.

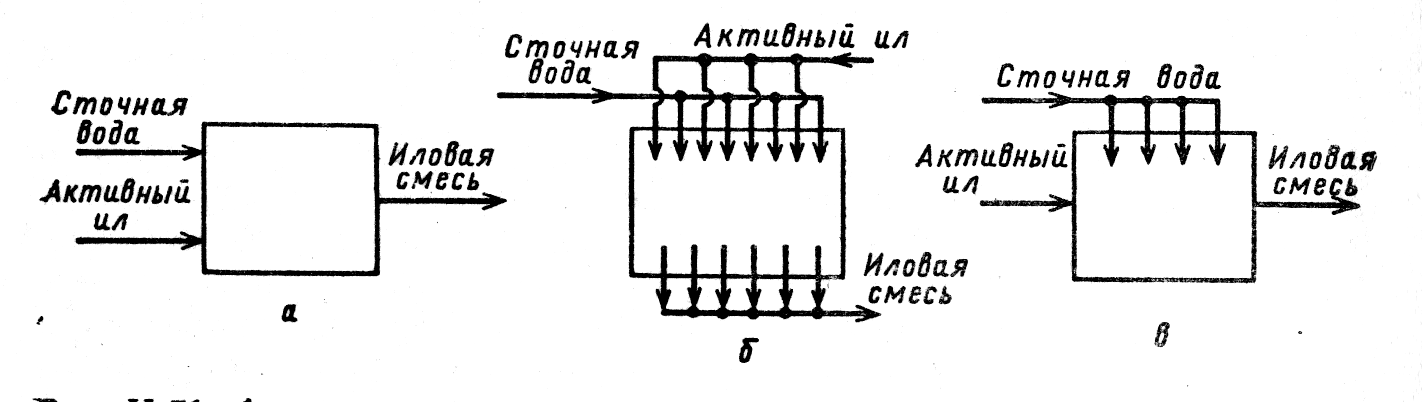

Очистка в аэротенках.

|

|

Аэротенками называют железобетонные аэрируемые резервуары. Аэрация необходима для насыщения воды кислородом и поддержания ила во взвешенном состоянии.

Аэротенк представляет собой открытый бассейн, оборудованный устройствами для принудительной аэрации. Они бывают двух", трех- и четырехкоридорные. Глубина аэротенков 2— 5 м.

Биохимические процессы, протекающие в аэротенке, могут быть разделены на два этапа:

адсорбция поверхностью активного ила органических веществ и минерализация легко окисляющихся веществ при интенсивном потреблении кислорода;

доокисление медленно окисляющихся органических веществ, регенерация активного ила. На этом этапе кислород потребляется медленнее.

Перед аэротенком сточная жидкость должна содержать не более 150 мг/л взвешенных частиц и не более 25 мг/л нефтепродуктов. Температура очищаемых сточных вод не должна быть ниже 6 0С и выше 30 °С, а рН—в пределах 6,5—9.

Аэротенки подразделяются по следующим основным признакам:

по гидродинамическому режиму—на аэротенки-вытеснители, аэротенки-смесители и аэротенки промежуточного типа (с рассредоточенным вводом сточных вод);

по способу регенерации активного ила — на аэротенки с отдельной регенерацией и аэротенки без отдельной регенерации;

по нагрузке на активный ил—на высоконагружаемые (для неполной очистки), обычные и низконагружаемые (с продленной аэрацией);

по количеству ступеней — на одно-, двух- и многоступенчатые;

по режиму ввода сточных вод: на проточные, полупроточные, с переменным рабочим уровнем и контактные;

по конструктивным признакам.

Наиболее распространены коридорные аэротенки, работающие как вытеснители, смесители и с комбинированными режимами.

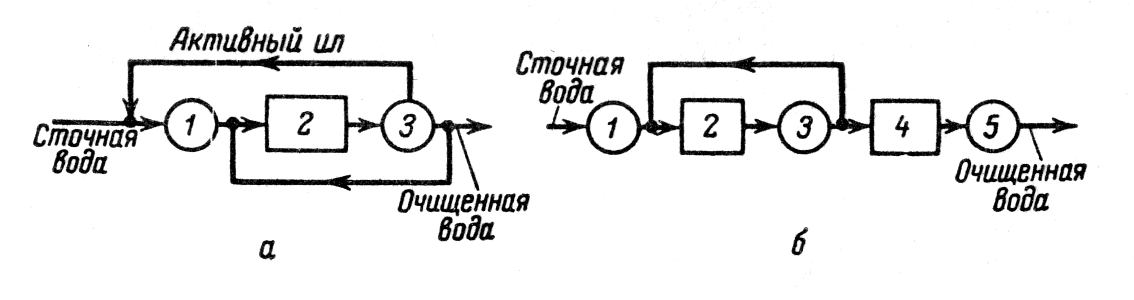

Схемы аэротенков с различной структурой потоков сточной воды и возвратного активного ила показаны на рисунке 4.

Рисунок – Аэротенки с различной структурой потоков сточной воды и возвратного активного ила: а — аэротенк-вытеснитель; б — аэротеик-смеситель; в — аэротенк с рассредоточенной подачей сточной воды

В аэротенках-вытеснятелях воду и ил подают в начало сооружения, а смесь отводят в конце его. Аэротенк имеет 1—4 коридора. Теоретически режим потока поршневой без продольного перемешивания. На практике существует значительное продольное перемешивание. Повышенная концентрация загрязнений в начале сооружения обеспечивает увеличение скорости их окисления. Изменение состава воды по длине аэротенка затрудняет адаптацию ила и снижает его активность. Такие аэротенки применяют для окисления малоконцентрированных вод (до 300 мг/л по БПКпояв).

В аэротенка-смесителях воду и ил вводят равномерно вдоль длинных сторон коридора аэротенка. Полное смешение в них сточной воды с иловой смесью обеспечивает выравнивание концентраций ила и скоростей процесса биохимического окисления. Такие аэротенки предназначены для очистки концентрированных производственных сточных вод (БПКполн до 1000 мг/л) при разных колебаниях их распада, состава и количества загрязнений.

В аэротенки с рассредоточенной подачей сточной воды ее подают в нескольких точках по длине аэротенка, а отводят из торцевой части. Возвратный ил полностью подают в начало аэротенка. Эти аппараты занимают промежуточное положение между вытеснительными и смесительными.

Процесс очистки в аэротенке идет по мере протекания через него аэрированной смеси сточной воды и активного ила (рисунок ).

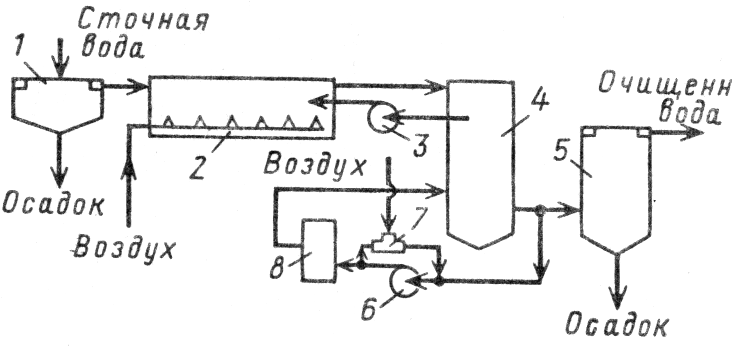

Рисунок 5– Схема установки для биологической очистки

1 – первичный отстойник, 2 – предаэратор, 3 – аэротенк, 4 – регенератор, 5 – вторичный отстойник

Сточную воду направляют в отстойник, куда для улучшения осаждения взвешенных частиц можно подавать часть избыточного ила. Затем осветленная вода поступает в предаэратор-усреднитель, в который направляют часть избыточного ила из вторичного отстойника. Здесь сточные воды предварительно аэрируются воздухом в течение 15—20 мин. В случае необходимости в предаэратор могут быть введены нейтрализующие добавки и питательные вещества. Из усреднителя сточную воду подают в аэротенк, через который циркулирует и активный ил.

|

Рисунок – Основные схемы очистки сточных вод в аэротенках: а) – с одноступенчатыми аэротенками без регенерации; б — то же, с регенерацией; в — с двухступенчатыми аэротенками без регенерации; г — то же, с регенерацией; 1 — аэротенки; 2 — отстойники; 3—насосные станции для ила; 4 — регенераторы I ступени; 5— аэротенки II ступени; 6—регенератор II ступени |

Одноступенчатые схемы без регенерации ила применяют при БПКполн сточной воды не более 150 мг/л, с регенерацией—более 150 мг/л и при наличии вредных производственных примесей. Двухступенчатые схемы применяют при очистке высоко концентрированных сточных вод.

Также, как и в системах очистки сточных вод методом химической коагуляции в современные конструкции аэротенков предусматривают совмещение нескольких функций в одном корпусе.

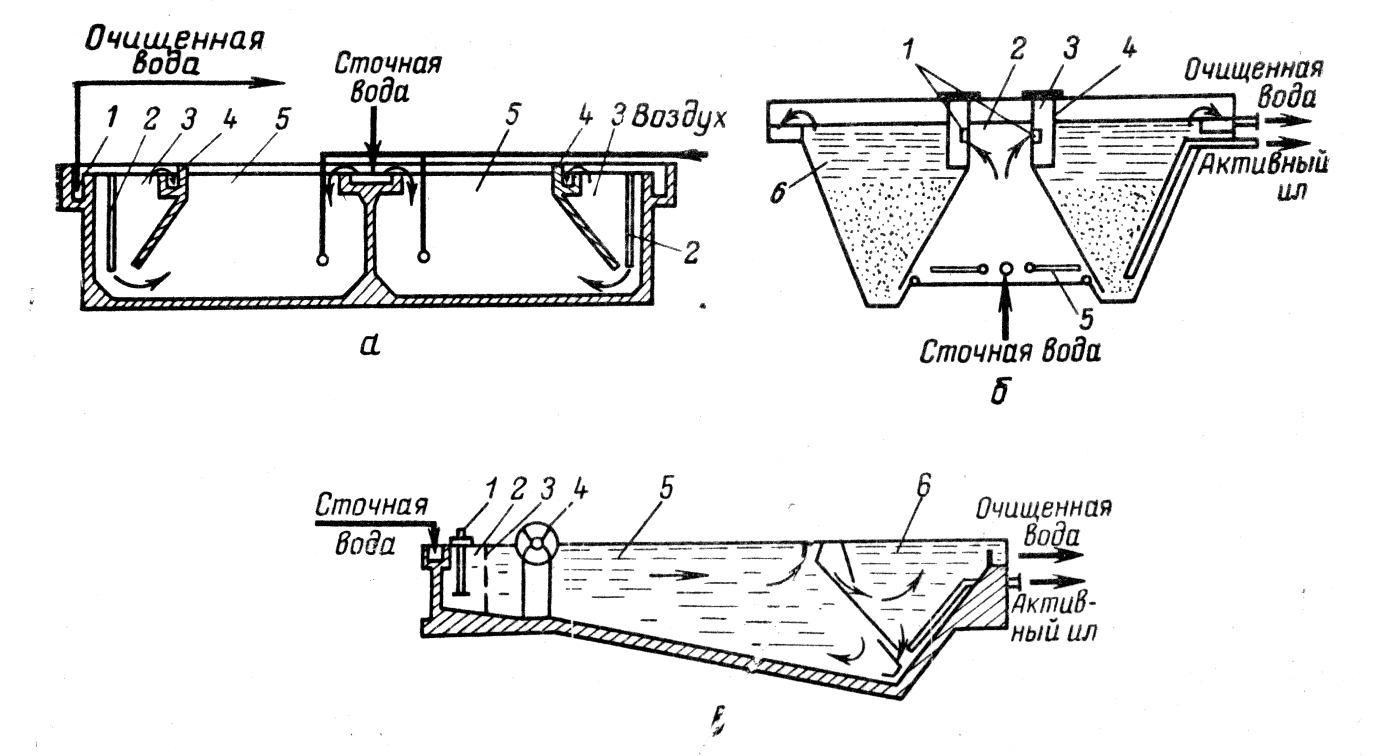

Рисунок – Аэротенки:

а —аэротенк-отстойник: 1—лоток; 2—илососы; 3—зона отстаивания; 4—водосливы; 5 — зона аэрации;

6 — аэротенк-осветлитель: 1 — переливные окна; 2 — зона аэрации; 3 — зона дегазации; 4— направляющая перегородка; 5—аэратор; 6—зона освещения;

в—двухкамерный аэротенк-отстойник: 1—импеллерный аэратор; 2 — зона предварительного обогащения; 3 — перегородка; 4 — роторный аэратор; 5—зона ферментации: 6— зона осветления

Аэротенк-отстойник, объединенного со вторичным отстойником (рис. а). Зона аэрации отделена от зоны отстаивания. Сточную воду подают в центре, а отводят по лотку. В зоне отстаивания образуется слой взвешенного активного ила, через который фильтруется сточная вода. Избыточный активный ил отводят из зоны взвешенного слоя по трубам, а возвратный активный ил поступает в зону аэрации.

В аэротенке-осветлителе (рис. б) сточная вода поступает в зону аэрации, где смешивается с активным илом и аэрируется. Затем смесь через окна попадает в зону осветления и зону дегазации. В зоне осветления возникает взвешенный слой активного ила, через который фильтруется иловая смесь. Очищенная вода через лотки удаляется из аэротенка.

Двухкамерные аэротенки-отстойники (рис. в) являются разновидностью аэротенков-осветителей. В них зона аэрации разделена вертикальной перфорированной перегородкой на две камеры. В первой камере происходит насыщение иловой смеси кислородом и сорбция загрязнений активным илом, во второй — окисление сорбированных загрязнений и стабилизация активного ила. Избыточный ил удаляется из зоны осветления.

Уплотнение ила можно производить и с использованием флотатора (рисунок ). Сточные воды поступают в отстойник, где осаждаются взвешенные вещества, а затем в аэротенк. После него смесь очищенной воды и активного ила направляют во флотатор, в котором активный ил пузырьками воздуха поднимается вверх и собирается на поверхности воды. Часть активного ила возвращают в аэротенк, а другую часть с очищенной водой отводят в контактный резервуар, где происходит окончательное отделение активного ила. Воду хлорируют и удаляют из установки.

Рисунок – Схема установки для биохимической очистки с флотационным илоуплотнителем:

1 – отстойник; 2 – аэротенк; 3.6 – насосы; 4 – флотатор; 5 – контактный резервуар; 7 – эжектор; 8 – напорный бак

Использование флотатора позволяет повысить концентрацию активного ила в аэротенке до 10—12 г/л и увеличить его производительность в 2— 3 раза. Процесс применим для очистки сточных вод с высокой концентрацией загрязнений.

|

Аэрация. Растворимость кислорода в воде мала (зависит от температуры и давления), поэтому для насыщения ее кислородом подают большое количество воздуха. При аэрации должна быть обеспечена большая поверхность контакта между воздухом, сточной водой и илом, что является необходимым условием эффективной очистки. |

Механизм аэрирования у аэраторов различной конструкции разный:

подсос воздуха через поверхность жидкости в результате понижения давления в ней за вращающимися лопатками;

насыщение кислородом струй и капель жидкости, соприкасающихся с воздухом;

смешение воды и воздуха в межлопастном пространстве аэраторов в условиях резкого перепада давлений перед и за вращающимися лопатками;

подсос воздуха струями жидкости, падающими в основную массу жидкости;

растворение кислорода через обменивающиеся слои поверхности жидкости при ее турбулентном перемешивании.

Продолжительность аэрации в аэротенках всех типов равна

=( БПКполнвх - БПКполнвых)/[a(l - Zил)p], (10)

где БПКполнвх, БПКполнвых – БПКполн поступающей на очистку и очищенной воды, мг О2/л; а — доза ила, г/л; Zил — зольность ила в долях единицы; р — средняя расчетная скорость окисления, мг БПНполн/г беззольного вещества ила в 1 ч.

Для интенсификации процесса биохимической очистки сточные воды перед аэротенком предлагается обрабатывать окислителями (например, озоном) с целью снижения ХПК. Для этой же цели разработан процесс очистки сточных вод в глубоких шахтах. В них устраивают вертикальные трубы, доходящие почти до дна шахты. Сточные воды подают по трубам одновременно с воздухом. Под действием высокого гидростатического давления кислород воздуха почти полностью растворяется в сточной воде. При этом степень его использования микроорганизмами увеличивается.

Основные нарушения в технологии и эксплуатации аэротенков и методы ликвидации их последствий

|

|

Таким способом достигается среднепузырчатая аэрация иловой смеси на время до выведения аэротенка на ремонт, экономное расходование вотздуха, а следовательно, электроэнергии на биологическую очистку.

Нарушение соотношения дозы активного ила и массы загрязнений, поступающих со сточными водами.

Следует привести в соответствие массу загрязнений, поступающих со сточной водой, и активного ила, руководствуясь оценочными формулами и графиком выбора зоны стабильной работы аэротенка.

|

Следует исключить из поступающих вод соли тяжелых металлов. |

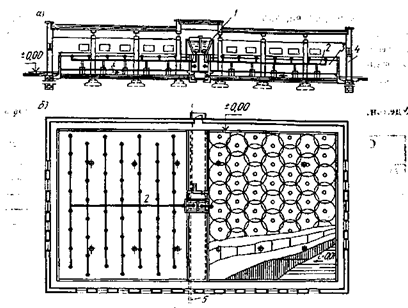

Очистка в биофильтрах

|

Биофильтры – это сооружения, в корпусе которых размещается кусковая насадка (загрузка) и предусмотрены распределительные устройства для сточной воды и воздуха. |

В биофильтрах сточная вода фильтруется через слой загрузки, покрытый пленкой из микроорганизмов.

Биопленка выполняет такие же функции, как и активный ил. Она адсорбирует и перерабатывает органические вещества, находящиеся в сточных водах. Окислительная мощность биофильтров ниже мощности аэротенков.

Из сточной воды удаляются органические вещества, а масса активной биопленки увеличивается.

Отработанная (омертвевшая) биопленка смывается протекающей сточной водой и выносится из биофильтра.

|

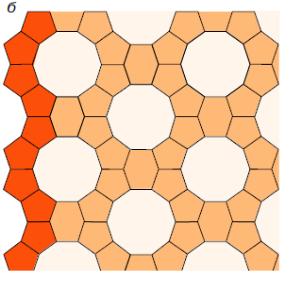

В качестве загрузки используют различные материалы с высокой пористостью, малой плотностью и большой удельной поверхностью: |

крупный песок, щебень, гравий, шлак, керамзит, керамические и пластмассовые кольца, кубы, шары, цилиндры, шестигранные блоки; металлические и пластмассовые сетки, скрученные в рулоны. |

|

|

Рисунок – Биотенк-биофильтр: 1 – корпус, 2 – элементы загрузки В качестве примера на рисунке 9 показан биотенк-биофильтр. Он заключен в корпус с расположенными в шахматном порядке элементами загрузки, которые представляют собой полуцилиндры диаметром 80 мм. Сточная вода поступает сверху, наполняя элементы загрузки, и через края стекает вниз. На наружных поверхностях элементов образуется биопленка, а в элементах — биомасса, напоминающая активный ил. Насыщение воды кислородом происходит при движении жидкости. Конструкция обеспечивает высокую производительность и эффективность очистки |

. В настоящее время предложено большое число конструкций биофильтров, которые делят на биофильтры, работающие с полной и неполной биологической очисткой; с естественной и искусственной подачей воздуха; с рециркуляцией и без рециркуляции сточных вод; на биофильтры одноступенчатые и двухступенчатые, капельные и высоконагружаемые

Двухступенчатые биофильтры применяются в том случае, когда для достижения высокой степени очистки нельзя увеличить высоту биофильтров.

Технологические схемы биофильтров показаны на рисунке.

Рисyнок 10 – Схемы установок для очистки сточных вод биофильтрами:

а — одноступенчатая; б — двухступенчатая; 1 — первичные отстойники; 2, 4 — биофильтры I и II ступеней; 3—вторичные отстойники; 5—третичный отстойник

На эффективность очистки сточных вод в биофильтрах влияют:

биохимические,

массообменные,

гидравлические,

конструктивные параметры.

Среди них следует отметить:

БПК очищаемой сточной воды,

природу органических загрязнений,

скорость окисления,

интенсивность дыхания микроорганизмов,

массу веществ, абсорбируемых пленкой,

толщину биопленки,

состав обитающих в ней микроорганизмов,

интенсивность аэрации,

площадь и высоту биофильтра,

характеристики загрузки (размер кусков, пористость и удельная поверхность),

физические свойства сточной воды,

температуру процесса,

гидравлическую нагрузку,

интенсивность рециркуляции,

равномерность распределения сточной воды по сечению загрузки,

степень смачиваемости биопленки.

|

Биофильтры с капельной фильтрацией имеют низкую производительность, но обеспечивают полную очистку. Гидравлическая нагрузка их равна 0,5—3 м3 / (м2сут). Их используют для очистки вод до 1000 м2сут при БПК не более 200 мг/л. |

Высоконагружаемые биофильтры работают при гидравлической нагрузке 10— 30 м3 / (W'2 • сут), т. е. очищают в 10—15 раз больше сточной воды, чем капельные. Однако они не обеспечивают полную биологическую очистку. Для лучшего растворения кислорода производят аэрацию. Объем воздуха, подаваемого в биофильтр, не превышает 16 м3 на 1 м3 сточной воды. При БПК20>300 мг/л обязательна рециркуляция очищенной воды. |

|

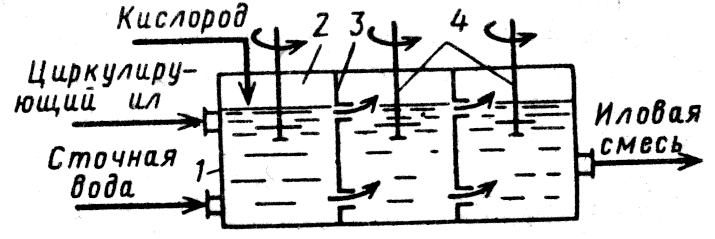

Применение кислорода вместо воздуха для аэрации сточных под имеет ряд преимуществ:

эффективность использования кислорода повышается с 8—9 до 90—95%;

окислительная мощность по сравнению с аэротенками возрастает в 5—6 раз;

для обеспечения такой же концентрации кислорода в сточной воде требуется меньшая скорость перемешивания. В этом случае улучшаются седиментационные характеристики активного ила, он состоит из крупных и плотных хлопьев, которые легко осаждаются и фильтруются, что позволяет повысить концентрацию его до 10 г/л без увеличения габаритных размеров вторичных отстойников;

улучшается бактериальный состав активного ила. При большой концентрации О2 не развиваются ниточные бактерии;

в очищенной воде остается больше растворимого кислорода, что способствует дальнейшей ее доочистке;

6) не возникает проблемы борьбы с запахом, так как процесс проводится в герметически закрытых агрегатах.

Однако способ очистки удорожается, так как требуются значительные затраты на производство кислорода, поэтому его целесообразно использовать только в тех случаях, когда кислород является отходом производств.

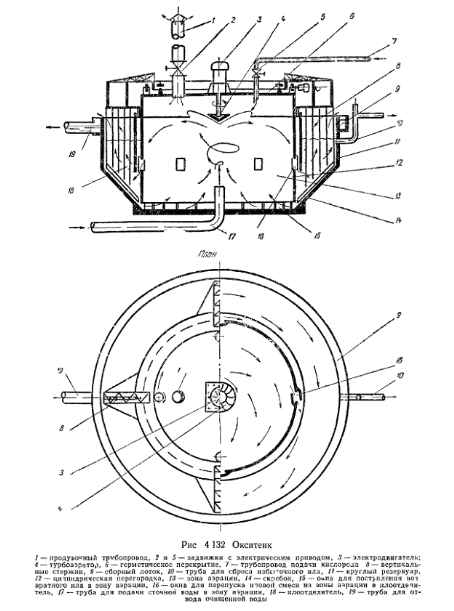

|

Рисунок – Секционный окситенк: 1 – корпус, 2 – секция, 3 – перегородка, 4 – механические аэраторы |

Окситенк (рисунок ) представляет собой герметически перекрытый прямоугольный резервуар, разделенный перегородками с отверстиями на 4—6 секций. Верхнее отверстие перегородки служит для прохода газа, нижнее—для прохода иловой смеси. Сточная вода, циркуляционный ил, кислород входят в первую секцию.

Среднюю продолжительность пребывания сточных вод в окситенке определяют по формуле

=(

БПКполнвх

- БПКполнвых)/[

a![]() Kил(l

- Zил)p],

(11)

Kил(l

- Zил)p],

(11)

где , Kил – коэффициенты, учитывающие влияние соответственно концентрации растворенного кислорода и дозы активного ила; БПКполнвх, БПКполнвых – БПКполн поступающей на очистку и очищенной воды, мг О2/л; а — доза ила, г/л; Zил — зольность ила в долях единицы; р — средняя расчетная скорость окисления, мг БПНполн/г беззольного вещества ила в 1 ч.

В зависимости от состава очищаемых сточных вод в окситенках оптимальная концентрация кислорода в воде составляет 10—12 мг/л, а доза ила—7—10 г/л.