- •Часть 2

- •Лабораторная работа №3

- •3.1. Общие сведения о смесителях свч на полупроводниковых диодах

- •3.1.1. Элементы связи смесителей

- •3.1.2. Смесительные секции

- •3.2. Анализ конструкции балансного смесителя двухканального супергетеродинного приемника

- •3.3. Синтез конструкции балансного смесителя

- •3.4. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №4 малошумящие усилители свч

- •4.1. Общие сведения о малошумящих транзисторных усилителях свч

- •4.2. Принципы построения транзисторных мшу

- •4.3. Согласующие цепи транзисторного мшу

- •4.3.1. Входные согласующие цепи

- •4.3.1.1. Резонансные цепи

- •4.3.1.2. Простейшие нерезонансные цепи

- •4.3.1.3. Согласование с помощью нч-фильтров

- •4.3.3. Синтез межкаскадных цепей

- •4.4. Особенности построения широкополосных усилителей свч

- •4.5. Схемные решения транзисторных мшу

- •4.6. Конструктивные и топологические решения

- •4.7. Варианты практического выполнения

- •4.7.1. Узкополосный малошумящий усилитель промежуточной частоты диапазона 90-150 мГц

- •4.7.2. Широкополосный мшу для диапазона 0,7-2 гГц

- •4.7.3. Усилитель, в виде гис, предназначенный для работы в полосе частот 1,41,7 гГц

- •4.8. Некоторые данные свч-транзисторов [26]

- •4.9. Анализ конструкции мшу

- •4.10. Контрольные вопросы

- •Оглавление

- •Часть 2

- •Муромский институт (филиал)

3.1.1. Элементы связи смесителей

В качестве элементов связи в балансных смесителях широко применяются гибридные устройства. В основе своей гибридное устройство является направленным ответвителем, использующим принцип сопряженных плеч для получения на двух выходных плечах взаимно развязанных сигналов с одинаковыми амплитудами.

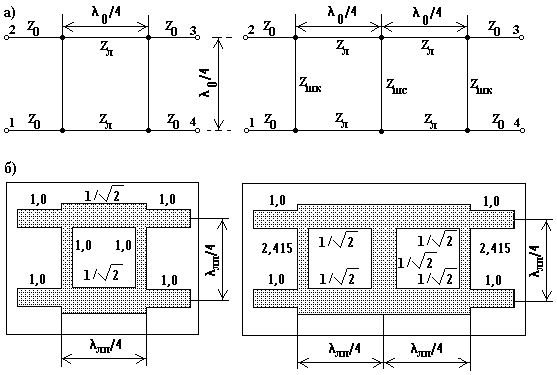

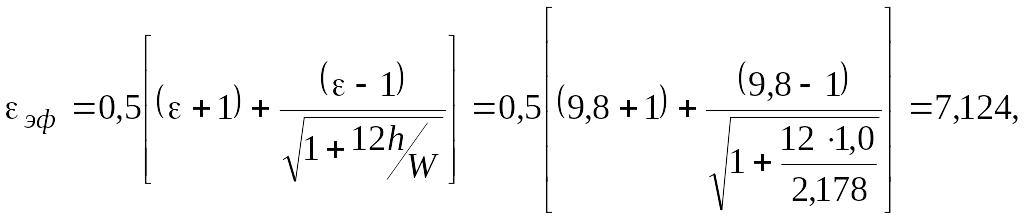

Широкое распространение получили шлейфные мосты (рисунок 3.4).

Рис. 3.4. Шлейфные квадратурные мосты: а) эквивалентные схемы;

б) топологические схемы проводников.

Квадратурный мост

представляет собой четырехплечное

устройство, в котором два параллельных

отрезка соединены между собой несколькими

шлейфами (чаще всего двумя или тремя),

имеющими длину и интервал между ними

равными четверти длины волны в линии

передачи

![]() на средней частоте рабочего диапазона.

на средней частоте рабочего диапазона.

Квадратурный мост

является квадратурным, поскольку сдвиг

фаз в выходных плечах составляет

![]() .

Он полностью симметричен, поэтому его

свойства одинаковы со стороны любого

плеча. Например, мощность, поданная в 1

плечо, распределяется равномерно между

3 и 4 плечами и не поступает в плечо 2

из-за противофазности возникающих в

нем СВЧ колебаний. В идеальном случае

.

Он полностью симметричен, поэтому его

свойства одинаковы со стороны любого

плеча. Например, мощность, поданная в 1

плечо, распределяется равномерно между

3 и 4 плечами и не поступает в плечо 2

из-за противофазности возникающих в

нем СВЧ колебаний. В идеальном случае

![]() плеча 1 равен единице.

плеча 1 равен единице.

Для получения таких

свойств моста волновые сопротивления

его основных отрезков

![]() и

и

![]() должны находиться в определенных

соотношениях (см. рисунок 3.4). Так для

двухшлейфных мостов [12]:

должны находиться в определенных

соотношениях (см. рисунок 3.4). Так для

двухшлейфных мостов [12]:

|

(3.6) |

Для трехшлейфного моста справедливы соотношения:

,

|

(3.7) |

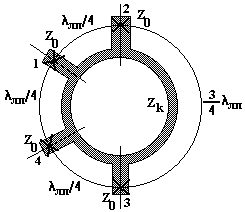

Широко известен

также кольцевой мост с длиной кольца

![]() (рисунок 3.5).

(рисунок 3.5).

Рис. 3.5. Топология проводника кольцевого моста длиной .

Рассмотрим работу кольцевого моста. В нем имеет место режим стоячей волны. Сигнал, подаваемый, например, на вход 1, разделяется и волны проходят по двум путям вдоль кольца. Так как отрезки кольца имеют определенную длину, то эти волны оказываются синфазными в плечах 2 и 4, где и образуются пучности. В плече 3 волны оказываются в противофазе. В результате сигнал, поданный в плечо 1, распределяется поровну между 2 и 4 плечами. Очевидно, что сигнал, подведенный к плечу 1 или 4, будет распределяться между смежными плечами синфазно, а при подаче его в плечо 2 или 3 - противофазно. Таким образом, кольцевой мост является синфазно-противофазным. Согласование всех плеч кольцевого моста достигается, когда соотношение волновых сопротивлений линии кольца и подводящих линий определяется выражением:

|

(3.8) |

Таким образом, проектирование кольцевого моста, также как и шлейфных мостов сводится к проектированию МПЛ с заданным волновым сопротивлением. Отметим, что название "кольцевой мост" не отражает реальную топологию моста, которая может быть весьма отличной от кольцевой.

Реальные СВЧ-мосты

характеризуются рядом параметров. Из-за

неидеальности свойств реальных мостов

мощность входного сигнала распределяется

между выходными плечами не строго

пополам, а сдвиг фаз колебаний отличается

от номинала

![]() .

Неравномерность распределения

.

Неравномерность распределения

![]() называют разбалансом амплитуд моста,

а отличие фазового сдвига от номинала

- разбалансом фаз.

называют разбалансом амплитуд моста,

а отличие фазового сдвига от номинала

- разбалансом фаз.

Кроме указанных параметров реальные мосты характеризуют:

коэффициентом стоячей волны по напряжению всех плеч ( );

развязкой изолированного плеча (

).

).

Все перечисленные параметры моста являются частотно-зависимыми. Поэтому в зависимости от предполагаемой рабочей полосы частот существуют определенные рекомендации по применению того или иного моста. Например, сравнение частотных характеристик рабочих параметров кольцевого и шлейфного гибридных соединений показывает, что кольцевой мост является более ширкополосным. При работе на рассогласованные нагрузки развязка в кольцевом мосте оказывается лучше, а согласование входа хуже, чем в шлейфном мосте.

Расчет влияния потерь в линии передачи показывает, что и здесь некоторое преимущество имеет гибридное кольцо по сравнению со шлейфным гибридом. Влиянию технологических допусков на реализацию требуемого волнового сопротивления в большей мере подвержен двухшлейфный мост по сравнению с кольцевым мостом.

Трехшлейфный мост по ширине полосы пропускания аналогичен кольцевому, но его параметры, также как и в двухшлейфном мосте, в большей степени зависят от неоднородностей и допусков, а потери оказываются несколько выше из-за большей длины линий. Трехшлейфные мосты также чувствительны к изменениям размеров линии, как и двухшлейфные.

Тем не менее, многие разработчики, решая вопрос о выборе моста, отдают предпочтение двухшлейфному, несмотря на его несколько худшие электрические характеристики по сравнению с кольцевым. Это обусловлено тем, что рабочие выходные плечи шлейфного моста являются смежными и их достаточно просто объединить в планарной конструкции.

Сравнивая между

собой двух- и трехшлейфные мосты, можно

отметить, что в относительной полосе

рабочих частот

![]() их параметры соответственно равны [13]:

их параметры соответственно равны [13]:

= 1,26; 1,03;

разбаланс амплитуд = 0,24; 0,12 дБ;

развязка изолированного плеча = 19; 37 дБ.

Как видим, параметры

трехшлейфного моста значительно лучше.

Но с другой стороны, двухшлейфный мост

имеет меньшие потери. Поэтому в тех

случаях, когда требуемая относительная

полоса частот не превосходит 5-7% и важны

малые размеры и потери, целесообразно

использовать двухшлейфный мост. Наличие

потерь в отрезках МПЛ, составляющих

реальный мост, ухудшает

и развязку плеч моста, но не изменяет

разбаланса амплитуд [12]. Влияние потерь

на параметры двухшлейфного моста на

частоте

![]() рассчитывается по формулам:

рассчитывается по формулам:

|

(3.9) |

|

(3.10) |

|

(3.11) |

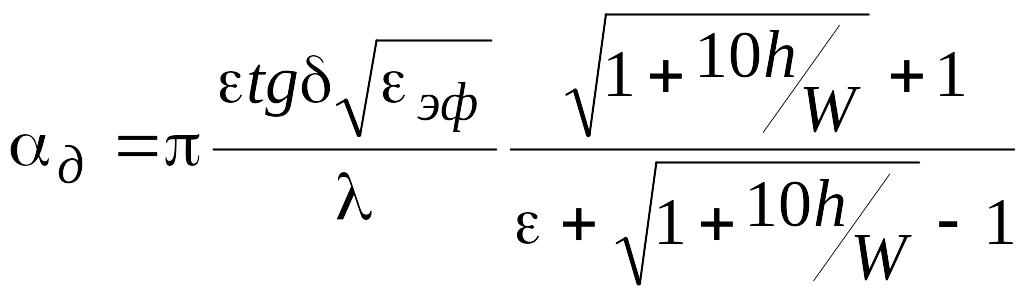

где

![]() и

и

![]() - полные потери в шлейфе и отрезке

основной линии.

- полные потери в шлейфе и отрезке

основной линии.

|

(3.12) |

где l - геометрическая длина отрезков МПЛ, м;

|

(3.13) |

коэффициент потерь в проводниках МПЛ;

|

(3.14) |

поверхностное

сопротивление ( -

удельная проводимость металла (Омм)-1;

![]() Гн/м - магнитная проницаемость вакуума;

- относительная

магнитная проницаемость проводника);

h - толщина подложки, м;

Гн/м - магнитная проницаемость вакуума;

- относительная

магнитная проницаемость проводника);

h - толщина подложки, м;

|

(3.15) |

коэффициент потерь в диэлектрике.

Параметры кольцевого моста на средней частоте с учетом потерь в линии кольца можно рассчитать по следующим формулам:

|

(3.16) |

|

(3.17) |

|

(3.18) |

|

(3.19) |

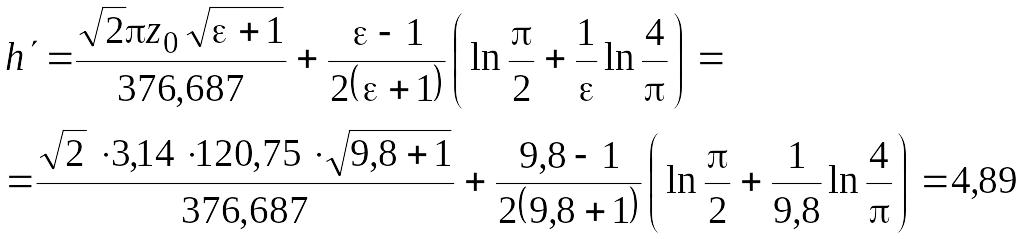

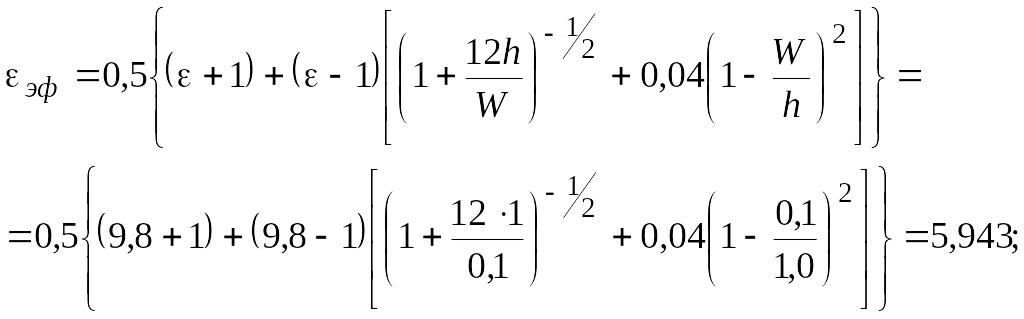

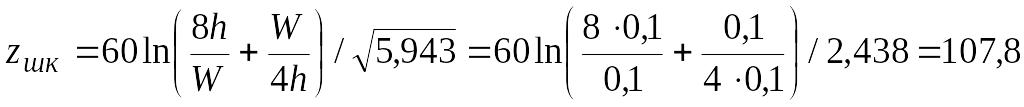

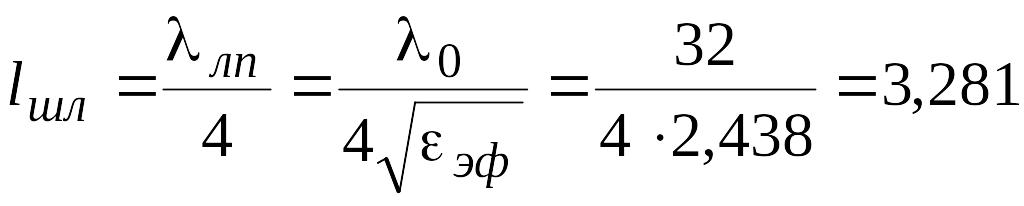

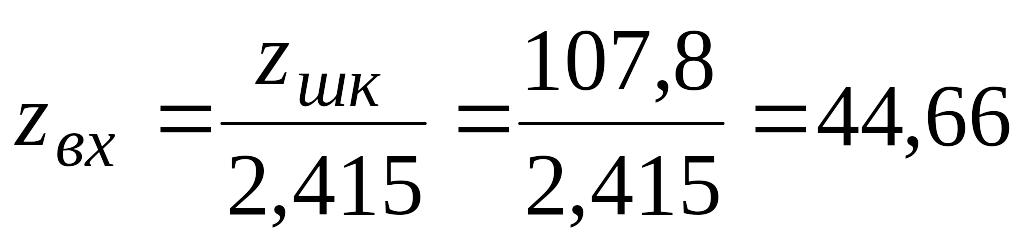

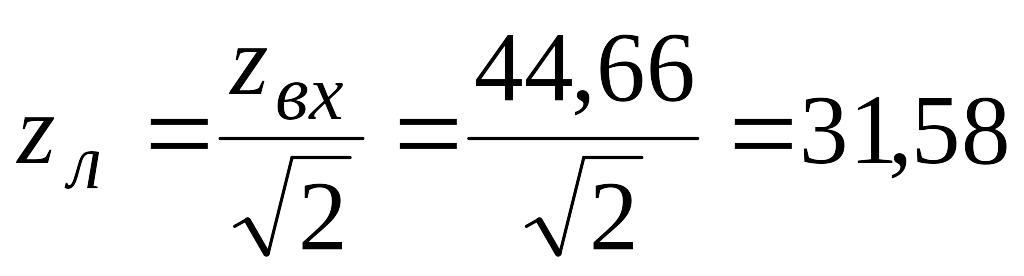

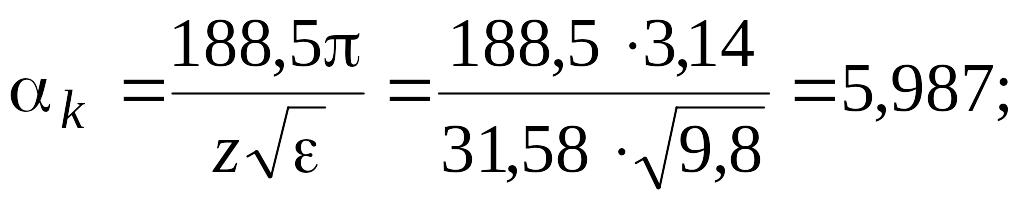

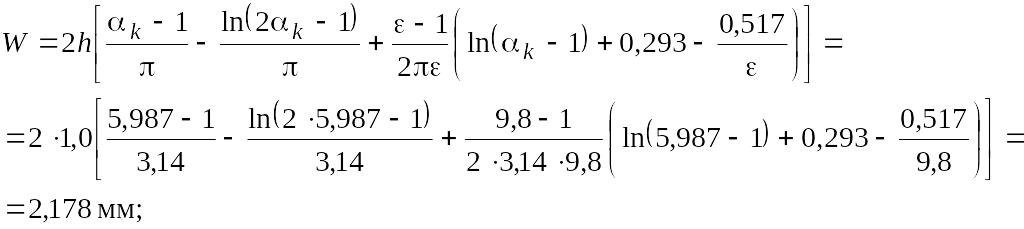

Пример 3.1. Выбрать

и спроектировать гибридное устройство

балансного смесителя радиометрического

приемника, работающего на частоте 9,375

ГГц (![]() =

3,2 см), промежуточная частота приемника

=

300 МГц при полосе пропускания

=

500 МГц.

=

3,2 см), промежуточная частота приемника

=

300 МГц при полосе пропускания

=

500 МГц.

Смеситель исполнен

в виде интегральной схемы на поликоровой

подложке

![]() мм

( = 9,8). Материал

проводников - медь, подводящие линии

имеют волновые сопротивления

мм

( = 9,8). Материал

проводников - медь, подводящие линии

имеют волновые сопротивления

![]() =

50 Ом.

=

50 Ом.

1. Найдем минимально

необходимую полосу частот смесителя,

предполагая в выражении (3.5)

![]() :

:

![]() ГГц, тогда

ГГц, тогда

.

.

2. Исходя из значения промежуточной частоты и полосы частот = 500 МГц, выбираем в качестве выходной цепи смесителя фильтр нижних частот, а, следовательно, в качестве гибридного устройства мы вынуждены по конструктивному признаку выбрать трехшлейфный мост со смежными выходными плечами.

3. Исходя из предварительной информации о сложности исполнения МПЛ с волновым сопротивлением > 90 Ом, найдем волновое сопротивление и ширину полоски крайних шлейфов (см. рисунок 3.4):

![]() Ом.

Ом.

4. По формуле (1.31) найдем ширину полоски крайнего шлейфа:

![]() мм; где

мм; где

Расчетную ширину

проводника крайнего шлейфа

![]() трудно реализовать.

трудно реализовать.

5. Примем реализуемую

ширину проводника крайнего шлейфа 0,1

мм и найдем значение волнового

сопротивления шлейфа, используя (1.26),

рассчитав предварительно

![]() по (1.28):

по (1.28):

Ом;

Ом;

мм.

мм.

6. Найдем необходимое волновое сопротивление в плоскости крайнего шлейфа:

Ом.

Ом.

7. Найдем волновое сопротивление основной линии и среднего шлейфа:

Ом.

Ом.

8. Найдем ширину полоски основной линии и среднего шлейфа, используя (1.30):

тогда геометрическая

длина отрезков:

9. Для исключения

рассогласования в плоскости шлейфов,

между подводящей линией и мостом в

плоскости шлейфа необходимо включить

четвертьволновый трансформатор, волновое

сопротивление которого определяется

из выражения:

![]() Ом.

Ом.

Для линии с данным

волновым сопротивлением

![]() мм;

мм;

![]() ;

;

![]() мм. Полная длина трехшлейфного моста

12,19 мм.

мм. Полная длина трехшлейфного моста

12,19 мм.

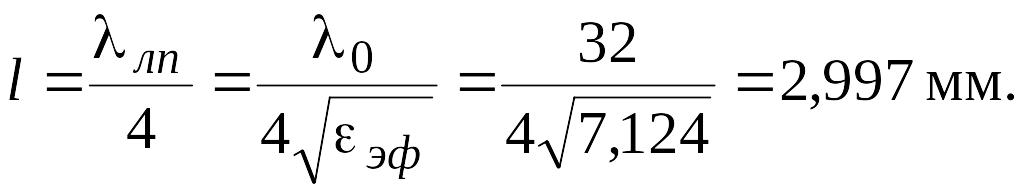

Конструктивной основой многоканальных схем, наряду с гибридными соединениями, служат делители мощности.

Простейшему делителю

мощности - тройниковому двухканальному

разветвлению на МПЛ - присущи принципиальные

недостатки: отсутствие развязки выходных

плеч, согласование входов в узкой полосе

частот. Поэтому на практике чаще

используется двухканальный синфазный

направленный делитель мощности (рисунок

3.6), боковые плечи которого связаны

баллансным резистором R на расстоянии

![]() от точки разветвления.

от точки разветвления.

Волновое сопротивление

линии кольца

![]() ,

а балластное сопротивление -

,

а балластное сопротивление -

![]() .

При таких значениях делитель имеет

следующие свойства: при согласованных

нагрузках плеч все входы делителя тоже

оказываются согласованными; мощность,

подводимая к плечу 3, делится поровну

между плечами 1 и 2 без потерь (точки Б и

В эквипотенциальны); мощность, поступающая

в плечо 1 (2) проходит в плечо 3 с ослаблением

в 3 дБ (вторая половина мощности поглощается

в резисторе R) и не поступает в плечо 2.

При подаче к плечам 1 и 2 синфазных

колебаний с равными амплитудами делитель

будет работать как сумматор без потерь.

.

При таких значениях делитель имеет

следующие свойства: при согласованных

нагрузках плеч все входы делителя тоже

оказываются согласованными; мощность,

подводимая к плечу 3, делится поровну

между плечами 1 и 2 без потерь (точки Б и

В эквипотенциальны); мощность, поступающая

в плечо 1 (2) проходит в плечо 3 с ослаблением

в 3 дБ (вторая половина мощности поглощается

в резисторе R) и не поступает в плечо 2.

При подаче к плечам 1 и 2 синфазных

колебаний с равными амплитудами делитель

будет работать как сумматор без потерь.

Рис. 3.6. Кольцевой делитель мощности: а) структурная схема;

б) возможная топология.

Кольцевой делитель

работает в широкой полосе частот. В

частности,

![]() дБ и

дБ и

![]() обеспечиваются в 36% полосе частот [14].

Активные потери в кольцевой линии

незначительно ухудшают параметры

делителя. Проектирование кольцевого

делителя сводится к проектированию

отрезков МПЛ определенной длины и

волнового сопротивления, а также

пленочного резистора.

обеспечиваются в 36% полосе частот [14].

Активные потери в кольцевой линии

незначительно ухудшают параметры

делителя. Проектирование кольцевого

делителя сводится к проектированию

отрезков МПЛ определенной длины и

волнового сопротивления, а также

пленочного резистора.

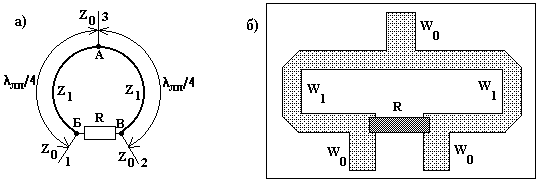

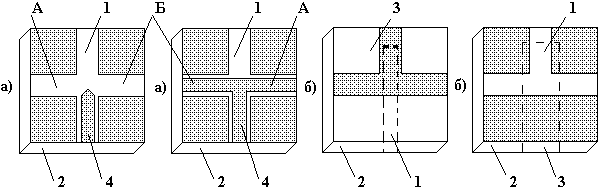

Улучшение характеристик и параметров смесителей может быть достигнуто применением мостов, выполненных на нескольких различных типах линий передачи. Например, "магическое" Т-соединение наиболее просто реализуется на комбинациях ортогональных линий передачи, например, щелевых и копланарных или щелевых и микрополосковых (рисунок 3.7).

В гибридном устройстве (рисунок 3.7, а) при возбуждении плеча 1 на щелевой линии сигнал делится пополам и в противофазе снимается с поперечных линий А и Б. На противоположном плече 4 сигнал отсутствует, так как на него сигналы поступают в противофазе. При возбуждении копланарной линии 4 сигнал делится на равные части и синфазно поступает в поперечные плечи А и Б, при этом противоположное плечо 1 на щелевой линии не возбуждается, так как проводники щелевой линии имеют одинаковые потенциалы. Развязка выходных плеч зависит от симметрии устройства.

В гибридном устройстве (рисунке 3.7, б) щелевые линии 1 расположены на одной стороне подложки, а микрополосковые 3 - на другой. Щелевая линия 1 и микрополосковая 3 выступают за плоскость тройника на четверть волны в данной линии передачи, что создает короткозамкнутые четвертьволновые шлейфы. При возбуждении щелевой линии 1 сигнал в противофазе поступает в поперечные щели, а в микрополосковую линию 3 в фазе. В данном случае противоположные плечи 1 и 3 развязаны между собой. Существуют и другие разновидности планарных аналогов двойного тройника [14].

Рис. 3.7. "Магическое" Т-соединение [15]:

а) комбинация щелевых и копланарных линий; б) комбинация щелевых и микрополосковых линий; 1 - щелевая линия; 2 - подложка; 3 - микрополосковая линия; 4 - копланарная линия.

,

Нп/м -

,

Нп/м -