- •1)Основные физические характеристики грунтов и методы их определения

- •2) Основные механические характеристики грунтов и методы их определения в книге б.И.Далматов с 23

- •3) Класиф.Показатели песчаных и песчанно-глинистых грунтов

- •6) Исходное критичненавантаження на почве. Решение Пузыревского

- •7)Стойкость массивов грунтов.

- •8)Способы определения устойчивости склонов и откосов

- •4.3.1. Понятие о коэффициенте запаса устойчивости откосов и склонов

- •4.4. Простейшие методы расчетов устойчивости

- •4.4.2. Учет влияния фильтрационных сил

- •4.4.4. Устойчивость вертикального откоса в грунтах, обладающих трением и сцеплением (ϕ ≠0; с≠0)

- •4.5. Инженерные методы расчёта устойчивости откосов и склонов

- •4.5.1. Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения

- •4.5.2. Мероприятия по повышению устойчивости откосов и склонов

- •9) Оползне содержащие конструкцией и их расчет.

- •3. Оценка устойчивости оползневых склонов и определение величины оползневого давления

- •10) Метод стена в грунте

- •11) Метод расчето по второму предельному состоянию

- •12) Фундаменты неглубокого заложения при внецентренной нагрузке Основные сведения

- •Конструкции фундаметов мелкого заложения

- •1.2. А. Отдельные фундаменты

- •1.2. Б. Ленточные фундаменты

- •1.2. В. Сплошные фундаменты

- •1.2. Г. Массивные фундаменты

- •1.3. Расчет фундаментов мелкого заложения

- •1.3.А. Определение глубины заложения фундамента

- •1.3.Б Форма и размер подошвы фундамента

- •1.3.В. Внецентренно нагруженные фундаменты

- •1.3.Г. Порядок расчета внеценренно нагруженного фундамента

- •14. Определение осадки фундаментов и оснований

- •Пример: Определить методом послойного суммирования осадку ленточного фундамента

- •15. Основные положения по конструированию фундаментов

- •16. Фундаменты неглубокого заложения. Проверка прочности подстилающего грунта.

- •Проверка давления на слабый подстилающий слой грунта (проверка подстилающего слоя).

- •17. Способы влаштування штучных основ.

- •19. Определение несущей способности свай по данным статических испытаний

- •20. Способы погружения свай. Основные приспособления.

- •21. Фундаменты из буронабивных свай. Определение несущей способности набивных свай

- •22. Определение осадки свайного фундамента

- •23. Розрахунок і проектування підземних споруд, що зводяться методом опускного колодязя (основні положення).

- •24. Основные этапы расчета опускных колодцев.

3. Оценка устойчивости оползневых склонов и определение величины оползневого давления

3.1. Степень устойчивости природных склонов (как с учетом земляного полотна, так и без него) следует оценивать уже на стадии технико-экономического обоснования при выборе наиболее экономически и технически оправданного варианта проложения трассы и обоснования противооползневых мероприятий.

3.2. Устойчивость природного склона следует рассчитывать, исходя прежде всего из наиболее вероятной формы нарушения его устойчивости (скол при просадке, срез с вращением, оползень-поток и т.п.), при этом устойчивость рассчитывают применительно ко всему природному склону, а не только к его локальной части, расположенной в зоне возведения земляного полотна,

В том случае, если природный склон оползневый, форма нарушения его устойчивости определяется по четким признакам (стенки срыва, трещины растяжения, локальная заболоченность, валы выпирания и т.п.), благодаря которым легко отличить оползневое тело от здоровой части склона.

В случае, если склон устойчивый или условно устойчивый и трудно заранее определить наиболее вероятную форму нарушения его устойчивости, следует исходить из предполагаемой в данном случае формы деформации, принимая во внимание особенности геологического строения толщи склона и факторы, связанные со строительством автомобильной дороги (подсечка, перегрузка, разгрузка и т.п.). При этом следует проводить проверочные расчеты нескольких возможных схем. Наиболее вероятной схемой будет та, которая дает минимальную величину коэффициента запаса устойчивости.

3.3. Устойчивость склонов следует рассчитывать по поперечнику, в котором наиболее неблагоприятно сочетаются такие факторы, как крутизна склона, наличие ослабленных зон, мощность смещающихся грунтов и т.п.

3.4. Расчет устойчивости склонов и откосов выполняют из условий плоской задачи:

а) по прочности (1-е предельное состояние);

б) по деформируемости (2-е предельное состояние).

3.5. Расчет устойчивости откосов и склонов по прочности сводится к определению той или иной величины коэффициента запаса Кзап и сравнению его с требуемой величиной.

При этом величина Кзап устойчивости определяется как отношение суммы сил, удерживающих откос или склон в устойчивом состоянии, к сумме сил, нарушающих это состояние.

Для расчета суммарного воздействия удерживающих сил при оценке величины Кзап используют прочностные характеристики грунта, а именно: его сопротивляемость сдвигу, определяемую силами внутреннего трения грунта w и общего структурного сцепления Сw.

3.6. Устойчивость откосов и склонов по деформируемости следует рассчитывать, если обеспечена их устойчивость по прочности (Кзап > 1), но есть опасность развития длительных деформаций ползучести во времени.

В этом случае дополнительно в качестве исходных характеристик грунта следует оценивать коэффициент динамической вязкости η (приложение 1).

3.7. Устойчивость оползневых склонов по критериям деформируемости следует проверять особенно в тех случаях, когда угол внутреннего трения грунтов, слагающих склон, близок к нулю, а общее структурное сцепление обусловлено, главным образом, силами связности.

3.8. Для оценки степени устойчивости природных оползневых склонов с фиксированной поверхностью скольжения следует использовать метод горизонтальных сил (метод Маслова-Берера).

3.9. Степень устойчивости склона в этом случае оценивают по величине коэффициента запаса, определяемого по формуле

![]() (1)

(1)

где

![]() (2)

(2)

Т - часть распора, воспринимаемая трением и сцеплением грунта по поверхности скольжения;

Н - распор (давление на стенку блока) при отсутствии в грунте между блоками сил трения и сцепления;

R - непогашенная (активная) часть распора;

Q - масса блока;

ψр - угол сопротивления сдвигу на поверхности скольжения при нормальном напряжении Р от массы блока;

- угол наклона поверхности скольжения расчетного блока к горизонту.

3.10. Расчет по методу горизонтальных сил выполняют в определенной последовательности:

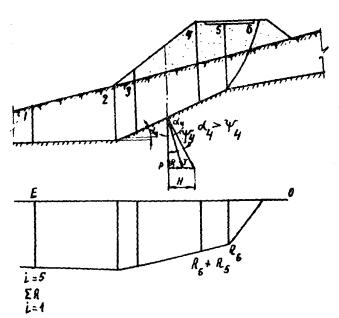

на основе анализа инженерно-геологических условий намечают наиболее вероятные поверхности скольжения (рис. 5);

каждый из предполагаемых отсеков обрушения разбивают на отдельные блоки с таким расчетом, чтобы границы блоков соответствовали местам перелома поверхности скольжения и в пределах каждого блока на поверхности скольжения сохранялись постоянными значения сдвиговых характеристик грунта;

Рис. 5. Схема к оценке устойчивости склона по методу горизонтальных сии (метод Маслова-Берера) и эпюра оползневого давлении

в пределах каждого расчетного блока графически или аналитически определяют силы активного давления, направление которых принимается горизонтальным. При графическом решении откладывают в масштабе массу блока Q, от середины поверхности скольжения в пределах рассматриваемого блока проводят нормаль к этой поверхности и графически определяют величину распора Н, который действует на стенку блока, при допущении, что трение между блоками отсутствует.

Аналитически величина Н выражается формулой

Н = Q∙tg. (3)

Далее в сторону скольжения откоса откладывают угол сопротивления сдвигу

ψр = arctg Fp, (4)

где Fp - коэффициент сопротивления сдвигу.

Под этим углом проводят линию до пересечения с направлением силы Н, получают силу R и силу Т.

При практическом использовании метода горизонтальных сил напряжение Р определяют согласно «гидростатическому» принципу:

Р = γw∙h, (5)

где γw - объемная масса грунта, т/м3;

h - средняя высота расчетного блока, м.

3.11. Фильтрационное давление грунтовых вод Wфi учитывают в условиях плоской задачи выражением

Wфi = в∙Ji∙wi, (6)

где в - объемная масса воды;

Ji- гидравлический градиент, действующий в пределах расчетного блока;

wi - площадь сечения выделенного расчетного блока.

Фильтрационное давление увеличивает величину распора Нi, действующего в пределах того или иного блока и определяемого по зависимости.

3.12. Необходимость проведения противооползневых мероприятий можно установить на основе оценки устойчивости природного склона по деформируемости.

Для определения скорости смещения поверхности оползневого склона может быть использована зависимость (рис. 6):

(7)

(7)

где h - мощность слоя смещения;

d - «мертвая зона», характеризуемая постоянной скоростью ползучести и представляющая собой блок породы, смещающийся на слое грунта мощностью (h-d);

γw, Сс - соответственно угол внутреннего трения и структурное сцепление;

η - коэффициент динамической вязкости грунта (приложение 1).

3.13. Мощность «мертвой зоны», зависящую главным образом от величины структурного сцепления Сс, определяют по выражению

(8)

(8)

3.14. Для оползневого склона с зоной активных подвижек, сложенной пластичными глинистыми грунтами, для которых w = 0 и Сс = 0, формула (7) упрощается:

![]() (9)

(9)

3.15. На основании анализа устойчивости оползневого склона в оползневом теле выделяют устойчивые и неустойчивые блоки, а также строят эпюру оползневого давления Е по всему расчетному продольному профилю (см. рис. 5).

Рис. 6. Схема к оценке скорости смещения поверхности оползневого массива

3.16. Если результаты расчетов, выполненных в соответствии с пп. 3.12 - 3.13, покажут, что участок склона находится в стадии ползучести (υ = 10-9÷10-6 см/с), то величину оползневого давления Е определяют на основании анализа устойчивости оползневого склона с использованием величины длительной прочности грунта S∞.

3.17. Длительную прочность глинистых грунтов следует определять в соответствии с разделом 4.