- •1)Основные физические характеристики грунтов и методы их определения

- •2) Основные механические характеристики грунтов и методы их определения в книге б.И.Далматов с 23

- •3) Класиф.Показатели песчаных и песчанно-глинистых грунтов

- •6) Исходное критичненавантаження на почве. Решение Пузыревского

- •7)Стойкость массивов грунтов.

- •8)Способы определения устойчивости склонов и откосов

- •4.3.1. Понятие о коэффициенте запаса устойчивости откосов и склонов

- •4.4. Простейшие методы расчетов устойчивости

- •4.4.2. Учет влияния фильтрационных сил

- •4.4.4. Устойчивость вертикального откоса в грунтах, обладающих трением и сцеплением (ϕ ≠0; с≠0)

- •4.5. Инженерные методы расчёта устойчивости откосов и склонов

- •4.5.1. Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения

- •4.5.2. Мероприятия по повышению устойчивости откосов и склонов

- •9) Оползне содержащие конструкцией и их расчет.

- •3. Оценка устойчивости оползневых склонов и определение величины оползневого давления

- •10) Метод стена в грунте

- •11) Метод расчето по второму предельному состоянию

- •12) Фундаменты неглубокого заложения при внецентренной нагрузке Основные сведения

- •Конструкции фундаметов мелкого заложения

- •1.2. А. Отдельные фундаменты

- •1.2. Б. Ленточные фундаменты

- •1.2. В. Сплошные фундаменты

- •1.2. Г. Массивные фундаменты

- •1.3. Расчет фундаментов мелкого заложения

- •1.3.А. Определение глубины заложения фундамента

- •1.3.Б Форма и размер подошвы фундамента

- •1.3.В. Внецентренно нагруженные фундаменты

- •1.3.Г. Порядок расчета внеценренно нагруженного фундамента

- •14. Определение осадки фундаментов и оснований

- •Пример: Определить методом послойного суммирования осадку ленточного фундамента

- •15. Основные положения по конструированию фундаментов

- •16. Фундаменты неглубокого заложения. Проверка прочности подстилающего грунта.

- •Проверка давления на слабый подстилающий слой грунта (проверка подстилающего слоя).

- •17. Способы влаштування штучных основ.

- •19. Определение несущей способности свай по данным статических испытаний

- •20. Способы погружения свай. Основные приспособления.

- •21. Фундаменты из буронабивных свай. Определение несущей способности набивных свай

- •22. Определение осадки свайного фундамента

- •23. Розрахунок і проектування підземних споруд, що зводяться методом опускного колодязя (основні положення).

- •24. Основные этапы расчета опускных колодцев.

Пример: Определить методом послойного суммирования осадку ленточного фундамента

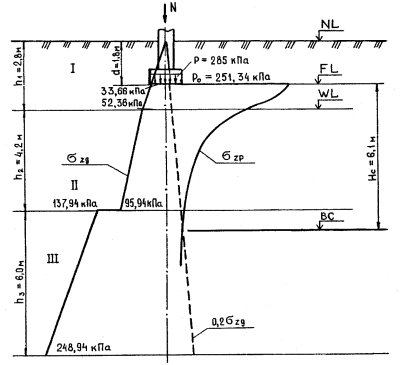

Пример 7.1. Определить методом послойного суммирования осадку ленточного фундамента шириной b = 1,2 м. Глубина заложения подошвы фундамента от поверхности природного рельефа d = 1,8 м. Среднее давление под подошвой фундамента Р = 285 кПа. Основание сложено следующими слоями:

I слой — маловлажный, средней плотности, песок мелкий с коэффициентом пористости е1 = 0,65, с удельным весом γ1 = 18,7 кН/м3, модулем деформации Е1 = 14,4 МПа; II слой — насыщенный водой, средней плотности, средней крупности с е2 = 0,60, γ2 = 19,2 кН/м3и Е2 = 18,6 МПа; III слой — полутвердый суглинок с JL = 0,18, γ3 = 18,5 кН/м3 и Е3 = 15,3 МПа.

Подземные воды на участке строительства обнаружены на глубине 3,8 м (рис. 7.12).

Рис. 7.12. Расчетная схема к примеру 7.1

Решение. Вычисляем ординаты эпюры вертикального напряжения от действия собственного веса грунта по формуле (6.46) и вспомогательной эпюры 0,2σzg.

На поверхности земли σzg= 0; на уровне подошвы фундамента

σzg 0 = γ1d = 18,7Κ·1,8 = 33,66 кПа;

на контакте первого и второго слоев

σzg 1 = σzg 0+ (h1-d) = 33,66 + (2,8 · 1,8)18,7 = 52,36 кПа;

на контакте второго и третьего слоев

σzg 2 = σzg 1 + γsbh2 = 52,36 + 10,38 • 4,2 = 95,94 кПа.

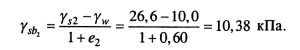

Так как второй слой насыщен водой, то необходимо учитывать взвешивающее действие столба воды:

Тогда третий слой воспринимает давление не только от действия двух вышележащих слоев, но и давление столба воды, которое определяется уравнением

![]()

Напряжение по подошве третьего слоя определяем

![]()

Определяем дополнительное давление на основание под подошвой фундамента:

![]()

Для нахождения глубины сжимаемой толщи определяем σzp по оси фундамента, а полученные данные сводим в табл. 7.1

Нижнюю границу сжимаемой толщи находим по точке пересечения вспомогательной эпюры и эпюры дополнительных напряжений 0,2σzg (см. рис. 7.12).

Из рис. 7.12 видно, что эта точка пересечения соответствует мощности сжимаемой толщи Нс = 6,1 м.

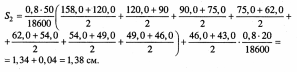

По формуле (7.16) находим осадку S1 слоя песка мелкого:

![]()

Вычисляем осадку S2 песка средней крупности:

Вычисляем осадку S3 слоя суглинка:

![]()

Полная осадка фундамента

![]()

По СНиП 2.02.01—83* для зданий данного типа находим предельно допустимую осадку Su = 10 см.

В рассматриваемом случае S = 2,69 см < Su = 10 см. Следовательно, полная осадка фундамента не превышает предельно допустимой по СниПу.

15. Основные положения по конструированию фундаментов

По какому принципу фундаменты можно подразделить на фундаменты мелкого и глубокого заложения?

По общепринятой классификации в зависимости от характера деформации грунта в основании фундаменты подразделяются на фундаменты мелкого и глубокого заложения. Подобная классификация основана на характере развития зон предельного равновесия в массиве грунта, окружающего фундамент.

Характер деформации грунта в предельном состоянии зависит от относительной глубины заложения d/b. На рис.Ф.5.1 показано очертание зон предельного равновесия для фундаментов с различной относительной глубиной заложения.

|

Рис.Ф.5.1.

Зоны с предельным состоянием при

различных значениях d/b:

а - d/b 1/2;

б - |

При d/b 1/2 фундаменты относятся к категории мелкого заложения. Предельное состояние основания характеризуется выпором грунта на поверхность основания. В большинстве случаев реальные фундаменты имеют глубину заложения не более 3,5 м.

При глубине заложения от 2 до 5 м и относительной глубине заложения фундаменты относятся к категории средней глубины заложения. В предельном состоянии наблюдается не только выпирание грунта на поверхность, но и развитие зон предельного равновесия по направлению вглубь основания.

Фундаментами глубокого заложения называются такие, у которых не наблюдается выпора грунта на поверхность. Предельное состояние основания характеризуется развитием зон предельного равновесия вглубь него. Подобное состояние может возникнуть в основании свайных фундаментов, фундаментов-оболочек и буровых опор. Существует также определение, что фундаменты мелкого заложения это фундаменты, сооружаемые в открытых котлованах, а фундаменты глубокого заложения не требуют вскрытия котлованов.

Ф.5.2. Что понимается под "проектированием оснований и фундаментов"?

Проектирование оснований включает обоснованный расчетом выбор типа основания (естественное или искусственное), а также типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточных, столбчатых, железобетонных, бетонных, бутобетонных) с применением в случае необходимости строительных или конструктивных мероприятий для уменьшения влияния деформаций оснований на эксплуатационную пригодность зданий или сооружений.

В большинстве случаев проектирование оснований производится без учета совместной работы основания и надземных конструкций. Это объясняется сложностью и трудоемкостью подобных расчетов. Однако применение современных вычислительных машин и численных методов расчета позволяет эффективно выполнять соответствующие расчеты. Эти расчеты показывают, что учет совместной работы может привести к снижению затрат на устройство фундаментов.

Ф.5.3. На основании каких нормативных документов выполняется проектирование оснований?

Основания зданий и сооружений должны проектироваться с учетом нормативных документов (СНиП [1,2,6,7]).

Ф.5.4. Какие исходные данные необходимы для проектирования оснований?

Основания зданий и сооружений должны проектироваться на основе:

результатов инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-гидрологических изысканий;

данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения, нагрузок, действующих на фундаменты, и условий его эксплуатации;

технико-экономического сравнения возможных вариантов фундаментов.

Ф.5.5. На какие виды подразделяют совместные деформации оснований и фундаментов?

Основной вид деформаций осадки. Это вертикальные перемещения подошвы фундамента. Они вызываются уплотнением грунтов без коренного изменения их структуры и происходят под воздействием внешних нагрузок от сооружения, передающихся через фундамент, от воздействия других расположенных близко фундаментов, а также под действием собственного веса грунта.

Просадка также перемещение, происходящее под воздействием внешних нагрузок и веса грунта, но при коренном изменении структуры грунта (вследствие замачивания лессовидных грунтов, оттаивания вечномерзлых грунтов и др.).

Подъем поверхности основания происходит вследствие набухания грунтов при дополнительном увлажнении, при промораживании.

Усадка понижение поверхности при высыхании.

Горизонтальные перемещения происходят под воздействием наклонных нагрузок, при размещении сооружения вблизи откосов, вследствие подземных подработок.

Ф.5.6. Как подсчитывается средняя осадка здания или сооружения?

Абсолютная осадка фундамента подсчитывается как вертикальное перемещение середины подошвы фундамента si. Если площадь подошвы фундамента Ai, то средняя осадка сооружения, имеющего n фундаментов, определяется как

Большое

значение имеет для здания неравномерность

осадок. Если ![]() абсолютная

разность осадок двух соседних фундаментов,

то относительная неравномерность

оценивается как отношение s/L,

где L расстояние

между ними. Важное значение имеют для

оценки деформации конструкций и

перераспределения усилий в них так

называемые прогиб и выгиб (как бы прогиб

в обратную сторону). Относительный

прогиб

абсолютная

разность осадок двух соседних фундаментов,

то относительная неравномерность

оценивается как отношение s/L,

где L расстояние

между ними. Важное значение имеют для

оценки деформации конструкций и

перераспределения усилий в них так

называемые прогиб и выгиб (как бы прогиб

в обратную сторону). Относительный

прогиб  .

Определив его, можно установить кривизну

изгибаемого участка здания или сооружения.

.

Определив его, можно установить кривизну

изгибаемого участка здания или сооружения.