- •17 Определение электрокинетического потенциала клеток методом микроэлектрофореза.

- •Практикум

- •Задача № 4 определение электрокинетического потенциала клеток методом микроэлектрофореза.

- •1. Некоторые сведения из коллоидной химии.

- •Вынимать камеру из установки, для промывания и других действий можно только к крайних случаях, лучше всего согласовать с преподавателем!

- •Настроить правильно освещение микроскопа.

- •Произвести градуировку окулярной шкалы или сетки.

- •Напряжение подано на камеру и отсчитывается время только при нажатой кнопке пуск. Когда кнопка отпущена таймер остановлен, напряжения на камере нет.

- •Выбор числа делений отсчета и рабочего напряжения - заранее!

- •Цена деления окулярной сетки меняется всякий раз при смене объектива микроскопа!

- •Из удлинителей ничего вынимать не надо!

Напряжение подано на камеру и отсчитывается время только при нажатой кнопке пуск. Когда кнопка отпущена таймер остановлен, напряжения на камере нет.

8. Наблюдая в микроскоп за какой либо движущейся клеткой дожидаются пока она пройдет несколько целых делений (удобно выбрать 5 или 10 делений для отсчета) и отпускают кнопку.

Выбор числа делений отсчета и рабочего напряжения - заранее!

Выбор рабочего напряжения на ячейке состоит из двух этапов:

выбор электрических и временных параметров при которых поляризация электродов (8) практически не влияет на напряженность поля в плоских измерительных капиллярах;

выбор электрических параметров при которых процессы обусловленные прохождением электрического тока через раствор не влияют на величину электрпофоретической подвижности.

Для выбора области напряжений, при которых поляризаций электродов (8) можно пренебрегать в течение достаточного для одного отсчета времени необходимо :

заполнить камеру рабочим электролитом;

подать на электроды напряжение, с интервалом 5 -10 секунд отмечать показания вольтметра (2), в течение 30-60 секунд.

Не меняя абсолютной величины поданного напряжения переключить его полярность и повторить пп б).

провести измерения по пп а),б),в) и г) во всем диапазоне напряжений источника Б5-50.

выбрать из полученной таблицы только те значения напряжения, где показания вольтметра мало менялись хотя бы в течение 15 секунд. Из них выбрать те, смена полярности не меняла заметно показаний вольтметра. Выбранные значения в дальнейшем и образуют ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ .

пользуясь полученной таблицей для каждого значения напряжения можно найти предельно допустимое время отсчета, оно же предельно допустимое время подачи до смены полярности.

После выбора электрических и временных параметров допустимых для измерения по электрохимическим соображениям можно провести СУЖАЮЩИЙ дополнительный выбор напряжений по электрофоретическим соображениям: в формуле Ейнштейна-Смолуховского (1), по которой предполагается вести все расчеты, связь между напряженностью поля и скоростью частиц носит линейный характер. Следовательно, допустимо использовать уравнение Смолуховского и считать электрокинетический потенциал частиц не зависящим от напряженности электрического поля только тогда, когда увеличение напряженности поля сопровождается пропорциональным увеличением электрофоретической подвижности (ЭФП) частиц.

пример-пояснение : показания вольтметра после смены поданного напряжения возросли от 10 вольт до 15 вольт (то есть в 1.5 раза). Скорость движения клеток возросла от 1деление/с до 1.5 делений/с - тоже в 1.5 раза. Следовательно в диапазоне 10 - 15 вольт (на концах капилляра) электрокинетический потенциал не зависит от напряженности поля и измерения можно считать корректными. Однако, на границах - 10 вольт и 15 вольт следует соблюдать осторожность: внутри-то интервала точно линейность, а шире в данном примере не мерили.

9. Заносят в журнал показания таймера и число пройденных клеткой делений.

10. Переключают полярность и повторяют пп 7. и 8. 11. В журнал также следует занести показания вольтметра. 12. Повторять измерения при каждой полярности 10 - 12 раз.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ.

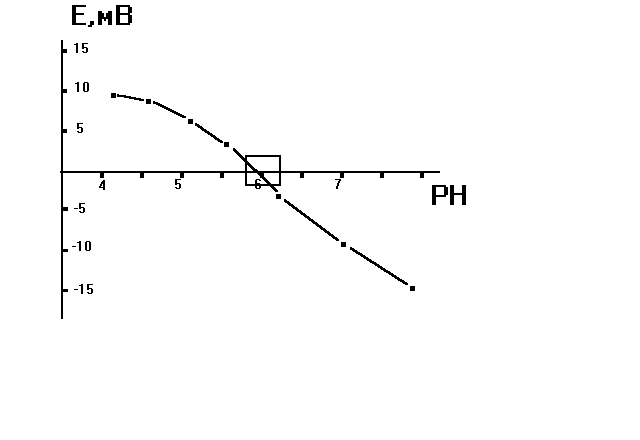

Определение изоэлектрической точки частиц (клеток) представляет собой исследование зависимости электрокинетического потенциала частиц от РН дисперсионной среды.

Для измерений используют величину напряжения на измерительных электродах лежащую по-возможности в середине рабочего диапазона. Определение изоэлектрической точки целесообразно начинать с измерений при нейтральных значениях РН среды. В целом, схема каждой серии измерений ничем не отличается от изложенной в предыдущем разделе.

Удобнее всего воспользоваться изотоническими фосфатными буферами в качестве сред для определения изоэлектрической точки (табл.1). Разумеется, в этом случае измерение при нейтральных значениях РН также следует проводить в фосфатном буфере, а не растворе хлористого натрия.

Кстати, пытливые студенты обязательно сравнят результаты измерения электрокинетического потенциала в изотоническом растворе хлористого натрия и изотоническом фосфатном буфере при одинаковых РН.

Фосфатные буферы готовят на основе солей KH2PO4 и Na2HPO4. Исходными растворами для приготовления буферных растворов обычно служат:

раствор Na2HPO42H2O - 17.814 г на 1 л Н 2О (раствор 1) и раствор KH2PO4 13,638 г на 1 л Н2О (раствор 2). Из указанных растворов готовят смеси в соотношениях приведенных в таблице 1, а затем разводят 1 мл такой смеси в 100 мл изотонического раствора NaCl.

таблица 1. соотношение объемов растворов солей для приготовления буферных изотонических сред с различным значением РН.

-

РН

4.52

4.97

5.30

5.60

5.91

6.24

6.47

6.64

6.81

раствор 1

0.0

0.1

0.25

0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

раствор 2

10

9.9

9.75

9.5

9

8

7

6

6

РН

6.98

7.15

7.35

7.65

7.86

8.04

8.17

раствор 1

6

7

8

9

9.5

9.75

9.9

раствор 2

4

3

2

1

0.5

0.25

0.1

В изоэлектрической точке значение электркинетического потенциала становится равным 0, а при дальнейшем изменении РН меняется знак заряда, то есть клетки начинают двигаться в обратную сторону. Необходимо отметить, что для некоторых клеток (например, эритроциты) изоэлектрическая точка лежит при очень низких (очень "кислых") значениях РН (для эритроцитов человека при РН=1.2). В этом случае определение точки в условиях практикума затруднено.

Получив таблицу или график зависимости электрокинетического потенциала от РН среды, при фиксированных значениях РН, можно интерполяцией определить точное значение (рис.6).

Рис.6. Пример графического определения изоэлектрической точки клеток водорослей Cyan. sp.

7. ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ОТЧЕТЕ. КАК ОБРАТЫВАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.

1. Отчет должен состоять из разделов:

1. Материалы и методы.

а) препаративная часть

б) инструментальная часть

2.Результаты исследования.

а) первичные результаты измерений

б) обработка первичных данных (описание вычислений: формулы и как ими пользовались)

в) конечные результаты

г) выводы

Материалы и методы

В препаративную часть следует включить описание процедуры приготовления объекта (объектов), описание реактивов и их приготовления и т.п. Озаглавить ее следует "Материалы и реактивы".

В инструментальную часть следует включить описание измерительной установки, ее схему и т.п.

Кроме того, в данный раздел также должны войти все результаты касающиеся предварительной настройки приборов: выбор рабочих режимов, диапазонов и т.п. Результаты здесь следует представить аналогично разделу [ Результаты исследований а),б), в), г)].

Должна быть таблица зависимости напряжения на капилляре (показания вольтметра) от величины поданного напряжения и времени его действия:

-

показания Б5-50

показания В7-26, Вольты

Вольты

5с

15с

25с

35с

45с

55с

+ 5

- 5

+ 10

...........................................................

В качестве выводов здесь следует привести допустимый по электрохимическим соображениям диапазон напряжений. Аналогичным образом следует оформить выбор рабочих режимов и по электрофоретическим соображениям.

Озаглавить инструментальную часть следует "Методика измерения ..."

Результаты исследования

В" первичные результаты" следует включить все результаты непосредственных измерений в виде таблиц, иногда с простейшей обработкой. Примерно так:

Объект измерения - эритроциты барана в нативном состоянии.

концентрация суспензии 100000 клеточных тел/мл

среда - изотонический фосфатный буфер с РН= (X)....

состав среды ..(asdffgh).........

напряжение на рабочих электродах ...(V).....

показания вольтметра ..(U)..........

выбранное для наблюдения число делений.(.А.)...

-

N

измерения

полярность

время прохожденияо

А делений, секунды

среднее пары

измерений

1

слева +

t1

2

слева -

t2

(t1 + t2):2

3

..............................................................................................

ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ

(M) ( m)

Наблюдение - во всех случаях клетки двигались к (+)

* * *

Измерения проведенные при других напряжениях или при других значениях РН, или при ином состоянии объекта и т.п. - считаются другой серией измерений. Каждой серии - своя таблица.

Обработка результатов.

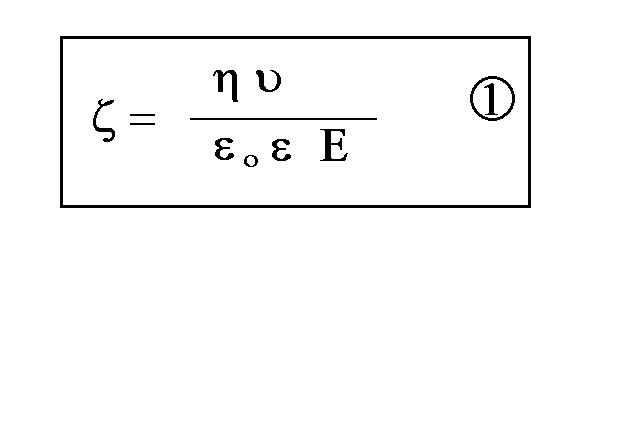

Здесь необходимо привести формулы (1) и (2) с указанием всех использованных обозначений и размерностей стоящих за ними физических величин.

где: - вязкость дисперсионной среды (Па.с)

- скорость движения частицы (метр/секунда)

- диэлектрическая проницаемость дисперсионной среды (б/разм.)

0- диэлектрическая постоянная (Ф/м)

Е - градиент потенциала внешнего электрического поля (Вольт/метр).

- электрокинетический потенциал (Вольт)

Вязкость дисперсионной среды можно считать равной вязкости воды. При 20.5С вязкость воды равна 0.001 Па.с.

Диэлектрическую проницаемость среды можно также считать равной диэлектрической проницаемости воды - 81.

Для определения напряженности электрического поля (градиента потенциала) необходимо показания вольтметра разделить на расстояние между измерительными электродами (расстояние взять в метрах!)

Электрическая постоянная - 8.854 .10 -12 Ф/м

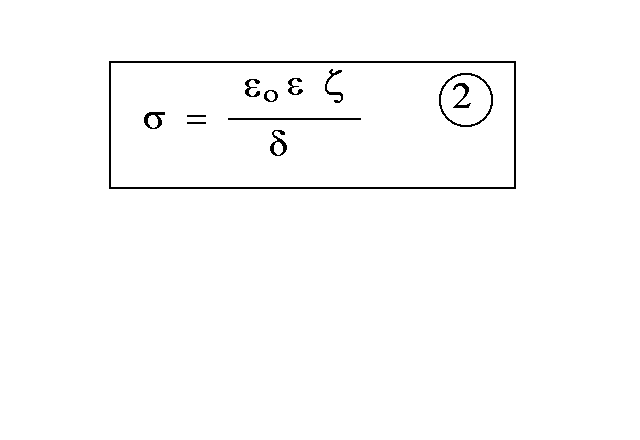

Для расчета поверхностного заряда частиц можно воспользоваться формулой Тэнфорда:

где - толщина двойного электрического слоя на границе раздела фаз. При ионной силе раствора 0.03 толщина двойного слоя для эритроцитов около 1.7 нм (изотонический раствор хлористого натрия).

При ионной силе раствора 0.1 - 1.0 нм. плотность заряда ( ) имеет размерность [Кл/м2]. Следовательно если знать приближенно площадь (М2) поверхности клетки можно найти ее суммарный заряд:

![]() (3)

(3)

Также в данном разделе следует описать статистические методы, которыми пользовались при обработке результатов.

Конечные результаты .

Здесь следует представить:

Таблицу зависимости дзета-потенциала частиц от напряженности поля.

График распределения дзета-потенциала в популяции и параметры распределения.

График зависимости дзета-потенциала от РН среды.

Сравнительные результаты (таблица) для различных групп клеток.

Выводы. на усмотрение студентов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАДУИРОВКА ОКУЛЯРНОЙ СЕТКИ.

Для определения цены деления окулярной сетки необходимо произвести ГРАДУИРОВКУ окулярной сетки.