- •K.K. Kим, г.Н. Анисимов

- •Часть 2 Учебное пособие

- •Kим k.K., Анисимов г.Н.

- •5. Магнитоэлектрические измерительные механизмы и приборы.

- •5.1. Применение магнитоэлектрических измерительных механизмов для измерений в цепях переменного тока

- •6. Индукционные приборы

- •Приборы сравнения

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Общая теория мостовых схем

- •7.3. Мосты постоянного тока

- •7.4. Мосты переменного тока

- •7.5. Компенсаторы

- •8. Приборы для измерения и регистрации изменяющихся во времени величин

- •8.1. Назначение и классификация средств регистрирующей

- •8.2. Виды регистрации измерительной информации

- •8.3. Самопишущие приборы

- •8.4. Светолучевые осциллографы

- •Литература

7.4. Мосты переменного тока

Мосты переменного тока применяются для измерения емкости и тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов, индуктивности и добротности катушек. В соответствии с условием равновесия моста переменного тока (7.3) схемы мостов могут иметь различные варианты включения в плечи измеряемых и образцовых резисторов, катушек индуктивности и конденсаторов, комбинации соединений которых приведены в табл. 7.1. В качестве нуль-индикаторов в мостах переменного тока обычно применяют вибрационные гальванометры или электронно-лучевые индикаторы.

Мосты для измерения емкости и тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов. При измерении емкости кон

Номер схемы |

Назначение моста |

Плечи моста |

Примечание |

|||

Z1 |

Z2 |

Z3 |

Z4 |

|||

1 |

Измерение емкости и угла потерь конденсатора с малыми потерями |

|

|

|

|

- |

2 |

Измерение емкости и угла потерь конденсатора с большими потерями |

|

|

|

|

- |

3 |

Измерение угла потерь изоляционных материалов при высоком напряжении |

|

|

|

|

Точка соединения в (рис 8.29) заземляется |

4 |

Измерение индуктивности с использованием образцовой индуктивности |

|

|

|

|

|

5 |

Измерение индуктивности с использованием образцовой индуктивности |

|

|

|

|

|

6 |

Измерение индуктивности с использованием образцовой емкости |

|

|

|

|

- |

Таблица 7.1

денсатора следует учитывать, что он обладает активными потерями. Реальный конденсатор представляется в виде эквивалентной схемы замещения, состоящей из идеальной емкости и последовательно или параллельно соединенного с ним активного сопротивления, характеризующего эквивалентные потери.

На

рис. 7.4 приведены последовательная (а)

и параллельная (б)

схемы замещения и векторные диаграммы

конденсатора с потерями, на которых φ

– угол фазового сдвига тока I

относительно напряжения U;

δ

– угол диэлектрических потерь, дополняющий

угол φ

до 900;

![]() и IR

– падения напряжения на емкости С

и активном сопротивлении R

соответственно для схемы рис. 7.4 а;

UωC

и

и IR

– падения напряжения на емкости С

и активном сопротивлении R

соответственно для схемы рис. 7.4 а;

UωC

и

![]() – токи через емкость С

и активное сопротивление R

соответственно для схемы рис. 7.4 б.

Из векторных диаграмм следует, что для

схемы рис. 7.4 а

тангенс угла диэлектрических потерь

tg

δ

= ωRC

, а для схемы рис. 7.4 б

– tg

δ

=

– токи через емкость С

и активное сопротивление R

соответственно для схемы рис. 7.4 б.

Из векторных диаграмм следует, что для

схемы рис. 7.4 а

тангенс угла диэлектрических потерь

tg

δ

= ωRC

, а для схемы рис. 7.4 б

– tg

δ

=

![]() .

.

Для измерения емкости конденсаторов с малыми потерями применяется мост с последовательным соединением сопротивления RN и емкости CN (схема №1 табл. 7.1), схема которого приведена на рис. 7.5. В этом случае для анализа будем использовать последовательную эквивалентную схему рис. 7.4 а.

Полные комплексные сопротивления плеч рассматриваемой схемы равны:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

(7.14)

.

(7.14)

Подставим выражения (7.14) в формулу равновесия моста (7.3):

![]() .

.

Используя условие равенства комплексных чисел, для Rx и Cx получим

![]() ;

;

![]() . (7.15)

. (7.15)

Тангенс угла диэлектрических потерь определяется в соответствии с векторной диаграммой рис. 7.4 а:

tg δ = ωRxCx = ωRNCN . (7.16)

Для измерения емкости конденсаторов с большими потерями применяется мост с параллельным включением сопротивления RN и емкости CN (схема №2 табл. 7.1). При этом для анализа используем параллельную эквивалентную схему рис. 7.4 б.

Полные сопротивления плеч моста

;

;

;

;

;

.

(7.17)

;

.

(7.17)

При равновесии получим соотношение

.

.

Откуда для Rx и Cx имеем те же соотношения (7.15), что и в случае моста для измерения емкости с малыми потерями:

; .

Однако тангенс угла диэлектрических потерь будет определяться в соответствии с векторной диаграммой рис. 7.4 б:

tg

δ

=

![]() =

=

![]() . (7.18)

. (7.18)

Для определения потерь в диэлектриках, например, в кабелях высокого напряжения, применяется мост, составленный по схеме №3 табл. 7.1, которая дает возможность уравновесить активные и реактивные составляющие моста независимо друг от друга. Заземление точки в (рис. 7.1) обеспечивает безопасность работы при питании от источника высокого напряжения.

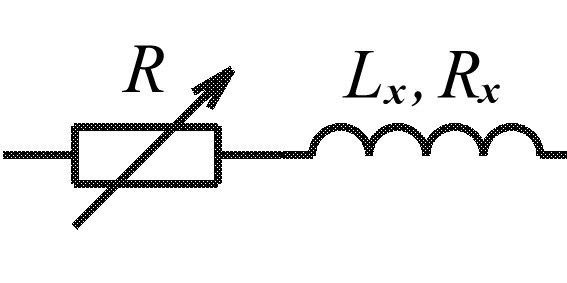

Мосты для измерения индуктивности и добротности катушек. Для измерения индуктивности собираются мосты, составленные по схемам №4 или №5 табл. 7.1. Эти мосты практически одинаковы. Единственное различие заключается в том, что резистор R по схеме №4 включается последовательно с катушкой с измеряемой индуктивностью, а по схеме №5 – последовательно с образцовой катушкой в зависимости от соотношения сопротивлений Rx и RN (см. примечание к схемам №4 и №5 в табл. 7.1). Таким образом, можно, вообще говоря, собрать одну схему, осуществляя перевод резистора R из одного плеча в другое с помощью специального переключателя.

Последовательное соединение резистора R с катушкой Lx дает следующие сопротивления плеч моста:

![]() ;

;

;

;

![]() ;

.

;

.

Из условия равновесия моста (7.3) это приводит к соотношениям

![]() ;

;

![]() .

(7.19)

.

(7.19)

Если резистор R необходимо включить последовательно с образцовой катушкой (LN, RN), то в этом случае условия равновесия примут вид:

![]() ;

.

(7.20)

;

.

(7.20)

Для измерения индуктивности также используют образцовый конденсатор C с параллельно подсоединенным к нему образцовым резистором R, которые включаются в плечо, противоположное плечу с измеряемой индуктивностью Lx (схема №6 табл. 7.1). В остальные два плеча включают магазины сопротивлений.

Полные комплексные сопротивления плеч моста

![]() ;

;

;

;

![]() ;

;

.

.

Тогда из условия равновесия для Lx и Rx получаем

![]() ;

;

![]() .

(7.21)

.

(7.21)

Добротность катушки Q определится как

![]() .

(7.22)

.

(7.22)

Применение образцового конденсатора дает удобные прямые отсчеты значений измеряемых индуктивности и добротности катушек. Однако этот мост обладает плохой сходимостью при малых значениях добротности. Процесс уравновешивания становится затруднительным при Q = 1, а при Q < 0,5 состояние равновесия практически недостижимо.

При измерении малых значений добротности хорошую сходимость имеют шестиплечие мосты (рис. 7.6). Заменив схему соединения треугольником вгд эквивалентной схемой соединения звездой с сопротивлениями ZA, ZB и ZC, шестиплечий мост преобразуется в четырехплечий, условия равновесия которого составят

![]() ;

(7.23)

;

(7.23)

![]() .

(7.24)

.

(7.24)

Х орошая

сходимость моста объясняется независимостью

условия равновесия (7.24) от регулировки

резистором R5,

необходимой для выполнения условия

(7.23).

орошая

сходимость моста объясняется независимостью

условия равновесия (7.24) от регулировки

резистором R5,

необходимой для выполнения условия

(7.23).

Универсальные мосты. Для измерения сопротивлений, емкости и угла диэлектрических потерь конденсаторов, индуктивности и добротности катушек промышленностью выпускаются универсальные мосты. Эти мосты содержат набор образцовых резисторов, конденсаторов и катушек индуктивностей постоянного и переменного значения. С помощью переключателя выбирается одна из рассмотренных выше схем. Универсальные мосты предназначены для измерения указанных параметров в широких пределах (например, емкости – от десятков пикофарад до ста микрофарад, индуктивности – от единиц микрогенри до сотен генри). Погрешность измерения зависит от выбранного поддиапазона измеряемой величины. Измерения параметров конденсаторов и катушек индуктивности производится на частотах 100 Гц и 1000 Гц.

Автоматические мосты. Мосты с автоматизированным процессом уравновешивания называются автоматическими. Они применяются для измерения и регистрации меняющихся во времени величин. Автоматические мосты с дополнительным регулирующим устройством применяются для автоматического управления производственными процессами. В настоящее время широко распространены автоматические мосты для измерения, регистрации и регулирования температуры различных объектов. В качестве измерительного преобразователя температуры в электрическое сопротивление в этих мостах применяют терморезисторы.

Приборостроительная промышленность выпускает различные типы автоматических мостов, погрешность которых не превышает ±0,5 %, а в некоторых случаях и ±0,2 % предела измерения.

Автоматизация процесса уравновешивания в мостах переменного тока значительно сложнее, поскольку необходимо обеспечить два условия равновесия (по модулю и по фазе), для чего требуются два регулирующих элемента. По точности автоматические мосты переменного тока уступают мостам постоянного тока.